Die Familien bangen

Das Drama ist gottlob zu Ende. Nach der kampflosen Übergabe des Talkessels am 4. Mai 1945 an die Amerikaner und der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands am 8. Mai können die Bewohner endlich wieder etwas aufatmen. Doch viele Ehefrauen, Väter und Mütter bangten in jener Zeit weiterhin um ihre Männer und Söhne an der verlustreichen Front. Ob sie wohl vom Angriff auf Berchtesgaden und den Obersalzberg und der Besetzung erfuhren? Es wird sie zu ihrem eigenen Schicksal gewiss große Angst um ihre Familien in der Heimat umgetrieben haben. Wir können sie heute nach so langer Zeit leider nicht mehr fragen. Ihr irdisches Leben ging längst zu Ende. Das gilt auch für diejenigen Soldaten, die mit dem Leben davon kamen und oftmals erst nach jahrelanger Gefangenschaft versuchten, zu Hause wieder Fuß zu fassen. Auch sie sind nicht mehr unter uns. Allenfalls spärliche Erzählungen und Aufschreibungen sind überliefert, denn ihre meist traumatischen eigenen Erlebnisse mussten sie schließlich selber mühsam verarbeiten.

Zugegeben: Was nachfolgend berichtet wird, ist lediglich ein Einzelschicksal. Wie viele andere ehemalige deutsche Soldaten könnten Ähnliches, ja noch weit Dramatischeres, aus ihrem Leben berichten? So erzählte mein Vater Anton Angerer, Jahrgang 1908, Gefreiter in der 17./651 Fernsprech-Instandhaltungskompanie, weder meiner Mutter und schon gar nicht mir – obwohl mittlerweile längst erwachsen – von den unfassbaren Erlebnissen als Wehrmachtssoldat zum und sogar noch monatelang nach Kriegsende.

Erst der jüngsten Enkelin gelang es Jahrzehnte später, ihrem Großvater seine dramatischen Erinnerungen zu entlocken. Was bisher noch niemand erfuhr, war die erschütternde Erzählung, dass seine Einheit damals von der zusammenbrechenden Front im Osten zunächst in aller Eile auf bizarren Umwegen, dem Feind ausweichend, den Rückzug antrat. In Schlaggenwald schließlich, südlich von Karlsbad im ehemaligen Sudetenland, wurde die Einheit am 9. Mai 1945 von den Amerikanern gefangen genommen. In einem strapaziösen Fußmarsch von rund 90 Kilometern ging es vier Tage später wieder Richtung Osten ins sudetendeutsche Teplitz-Schönau, wo die Einheit mit nahezu 7 000 weiteren, von den Amerikanern gefangen genommenen deutschen Soldaten, an die Sowjets ausgeliefert wurde. Ihr Elend sollte trotz offiziellem Kriegsende damit noch weitergehen.

Zum »Leichenbergen« nach Dresden geschickt

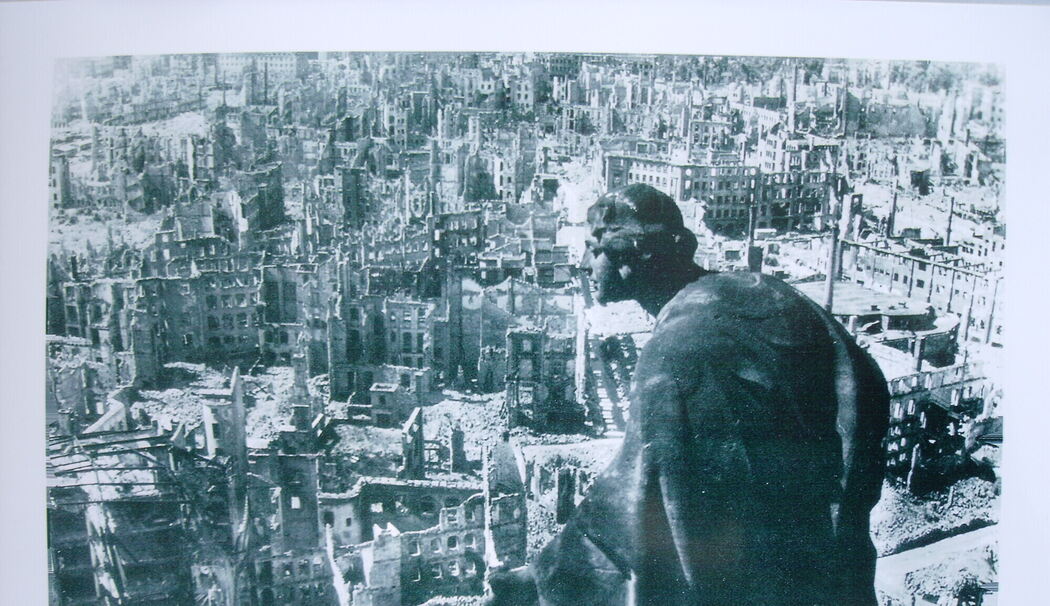

Amerikaner und Sowjets waren überein gekommen, einen Teil der Gefangenen nach Dresden zum »Leichenbergen« zurückzubeordern. Darunter war auch mein Vater. Am 1. Juni 1945 musste sich der Trupp in einem rund 60 Kilometer langen Fußmarsch nach Dresden aufmachen. Die sächsische Landeshauptstadt war in der Nacht auf 14. Februar 1945 von amerikanischen und englischen Bombern in ein brennendes Inferno verwandelt und weitgehend zerstört worden. Etwa 25 000 Menschen mussten dabei ihr Leben lassen.

Das historische Foto einer in Schutt und Asche gelegten Stadt, aufgenommen vom Rathausturm, ging seither um die Welt. Abgesehen von der ausgebrannten Stadt prägte sich der Anblick der vielen verkohlten Leichen unauslöschlich in jedes Soldatenhirn ein. »Wenn man einen menschlichen Körper versuchte anzufassen, fiel er meist durch die erlittene Hitzeeinwirkung förmlich in sich zusammen. Dresden, ein zigtausendfaches Krematorium«, so das knappe Resümee des Großvaters.

Nach zwei Monaten in Dresden wurden die Soldaten am 31. Juli 1945 in Viehwaggons verladen und nach Stettin an die Ostsee transportiert, wo sie bis 20. November 1945 im Hafen Reiherswerda/Lager Gollnow für die Sowjets deutsches Beutegut verladen mussten. Die Hoffnung auf eine anschließende Entlassung in die Heimat erfüllte sich nicht.

Danach ging es stattdessen in die russische Kriegsgefangenschaft, ins Ungewisse. In tagelangem Transport wurden die völlig erschöpften und ausgezehrten Männer unter geradezu unmenschlichen Bedingungen in das ukrainische Donezbecken verfrachtet, dorthin, wo sich heute Ukrainer und Russen verfeindet gegenüberstehen. Am Heiligen Abend des Jahres 1945 kamen sie schließlich in Stalino an. Die sowjetischen Machthaber brauchten sie dort als Zwangsarbeiter in Kohlebergwerken um Gorlovka.

Diese Erlebnisse müssen der Vollständigkeit halber erwähnt werden, wenn heute nach 80 Jahren über das Ende des Zweiten Weltkrieges nachgedacht und geschrieben wird. Für viele deutsche Soldaten war im Mai 1945 noch lange nicht das Ende des Krieges gekommen; seine Nachwirkungen dürften für sie oft noch traumatischer gewesen sein als die Erlebnisse an der Front.

Über die folgenden Jahre in russischer Gefangenschaft war von den meisten deutschen Spätheimkehrern, wenn sie überlebten, ebenfalls lange nichts zu erfahren. Zu belastend war für sie das Erlebte. Allenfalls den schriftlichen Schilderungen mit dem Ziel einer Wiedereingliederung ins Berufsleben oder für den Rot-Kreuz-Suchdienst war im Nachhinein manches zu entnehmen.

Diese Jahre der Gefangenschaft stellten für sie zweifellos ein weiteres traumatisches Kapitel dar. Darüber zu schreiben, würde den Rahmen des diesjährigen Gedenkens an das Kriegsende sprengen, doch vergessen darf auch das nicht werden.

Manfred Angerer