Auf den Spuren der Reiffenstuels in Gmund

Ein Wasserhebewerk arbeitet seit 1744 mit einer Technik, die auf das Prinzip Simon Reiffenstuels zurückgeht

Am rechten Hochufer der Mangfall, versteckt zwischen Buchenbäumen und wild wucherndem Buschwerk, steht ein weiß getünchtes Häuschen. Man könnte es für ein Gartenhaus halten wenn an der Giebelseite nicht in großen Fraktur- Lettern das rätselhafte Wort »Gumpwerk« aufgemalt wäre. Gerhard Seidl, Archivar der Gemeinde Gmund am Tegernsee, klärt uns auf: In dem Bauwerk aus dem Jahr 1744 befindet sich nicht nur das älteste Wasserwerk von Gmund. Es ist überhaupt das älteste Maschinenwerk im gesamten Tegernseer Tal.

Und es ist immer noch in Betrieb. Der Name »Gumpwerk« kommt von dem altdeutschen Verb »gumpen«, das laut Deutschem Wörterbuch soviel wie springen, hüpfen, wippen bedeutet. Möglicherweise war es die Auf- und Ab-Bewegung des Kolbens, das Saugen und Drücken im Pumpzylinder, das zu diesem seltsamen Namen geführt hat. Es muss früher ein geläufiger Begriff gewesen sein denn in einer Kleinanzeige im Münchner Tagblatt von 1841 bietet jemand »Ein vollständiges Gumpwerk, ein sogenanntes Saug- und Druckwerk« zum Verkauf an. Über der Eingangstüre zum Maschinenraum ist ein Kalkstein eingelassen mit den Jahreszahlen 1744 und 1800. Ein Hinweis auf das Jahr der Errichtung und auf die spätere Erweiterung der Anlage.

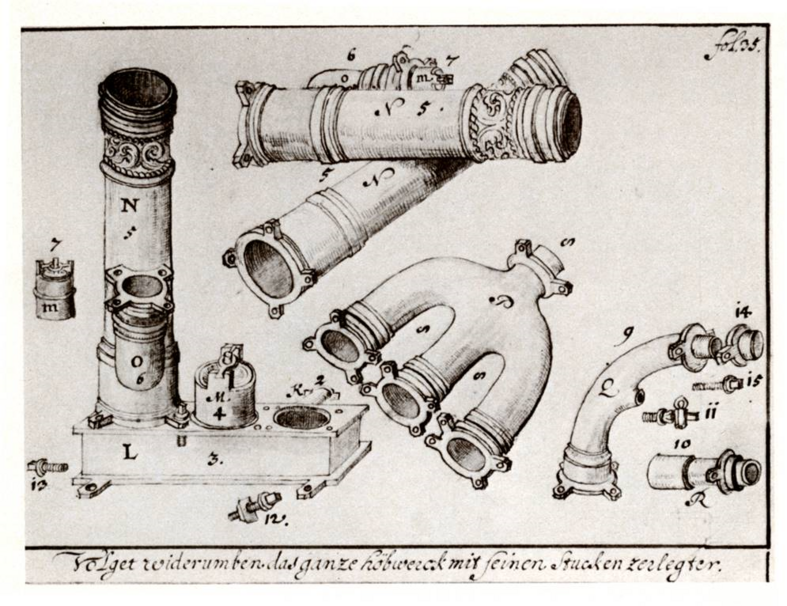

Im Halbdunkel des Innenraums erkennt man sofort, dass die Aufschlagwasserführung zum oberschlächtigen Wasserrad genau so aussieht wie sie Johann Joseph G. Zeller im Jahr 1700 im Brunnhaus Fager bei Karlstein mit der Zeichenfeder in präzisen Strichen festgehalten hat. Das Brunnhaus Fager war das erste von insgesamt sieben die an der 31,5 km langen Soleleitung von Reichenhall nach Traunstein gebaut wurden. Alle Brunnhäuser hat der geniale Gmundner Brunnenmeister Simon Reiffenstuel mit den von ihm erfundenen Solehebemaschinen ausgestattet deren drei Zylinder es schafften, tagaus tagein 82 Kubikmeter Sole bis zu 60 Meter nach oben zu pumpen.

Die Mechanik des Gumpwerks entspricht in ihrer Funktion der Reiffenstuel’schen Technik. Allerdings alles um einige Nummern kleiner als an der bayerischen Soleleitung. Das Gumpwerk hatte ursprünglich nur einen Zylinder. Der Wasserfluss wurde über Kegelventile gesteuert. Dieser eine Zylinder reichte aus, um eine relativ geringe Menge Trinkwasser zu einem höher gelegenen Bottich zu befördern. Von dort floss das Wasser über eine Leitung aus hölzernen Deicheln dem natürlichen Gefälle folgend zum Pfarrhof, der im historischen Zentrum Gmunds stand. Die Anlage war im Prinzip eine Art Miniatur-Soleleitung. Wer sie konzipiert und gebaut hat, ist unklar. Denkbar wäre es dass es einer der Nachkommen von Simon Reiffenstuel gewesen ist. Im Pfarrverzeichnis von Gmund finden sich im 17. und 18. Jahrhundert ein Dutzend »Brunnenmeister« mit dem Namen Reiffenstuel.

Anfang des 20. Jahrhunderts zerstörte ein Erdrutsch die Deicheln. Seitdem läuft das Gumpwerk quasi im Leerlauf. Der Gmundner Pfarrhof, in dem heute das Rathaus untergebracht ist, bezieht sein Trinkwasser inzwischen vom örtlichen Wasserversorgungsnetz.

Heute sieht man dem Gumpwerk an, dass es im Laufe von fast drei Jahrhunderten ein halbes Dutzend Mal repariert, erweitert und ertüchtigt wurde. Ein zweiter Zylinder und ein Windkessel wurden eingebaut. Leider sind die tüchtigen Handwerker dabei ziemlich unsensibel mit den Original-Bauteilen umgegangen. Sie wurden ohne Bedenken entfernt und mit Bauteilen ersetzt wie sie ein Installationsbetrieb halt so auf Lager hatte.

Zieht man die Zeichnungen Zellers aus demJahr 1700 zu Rate, dann kann man sich mit einiger Phantasie vorstellen, wie die Anlage ursprünglich einmal ausgesehen hat. Das Wasserrad war mit Sicherheit aus Holz. Der Zylinder, die Kegelventile und Teile der Rohrleitung dürften Bronzeguss gewesen sein, während die restlichen Wasser-führenden Rohre sicher aus Blei waren. Außerdem ist anzunehmen, dass die Bronze-Teile mit ähnlich barockem Zierrat geschmückt waren, wie die Pumpen in den Brunnhäusern der bayerischen Soleleitung.

Die Familie Reiffenstuel

Zimmerleute, Baumeister, Kleriker, Hofbeamte

In seiner Chronik der Pfarrei Gmund am Tegernsee von 1868 widmet der Autor, Pfarrer Joseph Obermayr, über 100 Seiten allein den Reiffenstuels. Allen voran den berühmtesten Mitgliedern der Familie, dem 1548 geborenen Hanns Reiffenstuel und dessen Sohn Simon. Obermayr beginnt mit dem Satz: »Nicht Simon, dessen Sohn, oder gar Hanns Simon Reiffenstuel, der nie existierte, sondern Vater Reiffenstuel mit Beiziehung seines Sohnes Simon bauten die Soleleitung«. Diese Klarstellung des Autors war anscheinend nötig, weil um 1800 eine Lithographie in Umlauf kam mit dem Bild Simons aber der Unterzeile »Hanns Simon Reiffenstuel, der Erbauer der Soleleitung«.

Der herzogliche Hofbaumeister Hanns Reiffenstuel war ein viel beschäftigter Mann. Er baute an der Residenz in München und an der Burg Trausnitz in Landshut. Die Hochwasserverbauung an der Isar war ebenso sein Werk wie die Anlage zur Holztrift. Im Dezember 1616 unterzeichnete Herzog Maximilian I. seine Entschließung »daß Hannsen Reiffenstuel die Soolenleitung, und zwar nach seinem Plane zur Ausführung überlassen werde«. Der Herzog war kein angenehmer Bauherr. Unerbittlich trieb er seinen alten Hofbaumeister zur Eile und erteilte ihm Verweise wegen »nichtbeachteter Sparsamkeit«. Einmal weil er Triftleuten anstatt 8 Kreuzer 12 Kreuzer auszahlen ließ. Auch bei der Entlohnung Reiffenstuels zeigte sich der Herzog von seiner knausrigen Seite. Man zahlte bei Auftragsvergabe 1000 Gulden mit dem Versprechen nach Fertigstellung nochmals die gleiche Summe auszuhändigen. Mit kleinlichen Ausreden wurde die Auszahlung so lange verzögert, dass sie Reiffenstuel gar nicht mehr erlebte. Seine Erben wurden mit einem verzinslichen Schuldschein abgefunden, da es der Hofkasse »an baarem Gelde mangele«.

Pfarrer Obermayrs Chronik enthält darüber hinaus eine unglaublich lange Liste von Mitgliedern der Familie Reiffenstuel, die sich mit ihrem Wirken und ihren Verdiensten in Mitteleuropa einen Namen gemacht haben. Als Beispiele seien hier genannt:

Franz Xaver Reiffenstuel, der Stadtzimmermeister Münchens. König Max I. zeichnete ihn aus für seine Heldentat beim Katastrophenhochwasser von 1813 wo er unter Einsatz seines Lebens die bedrohten Isarbrücken sicherte.

Der in Gmund geborene Pater Anacelet Reiffenstuel, Professor der Theologie und der Philosophie. Er schrieb eine Reihe von Büchern zur Moraltheologie und gilt als einer der bedeutendsten Kirchenrechtler des 17. Jahrhunderts.

Paulus von Reiffenstuel brachte es zum Hof- und Pfalzgrafen am Kaiserhof der Habsburger in Wien. Sein Sohn, der Jesuit Dr. Ignaz Reiffenstuel, wurde berühmt als Hof- und Domprediger am Stephansdom in Wien.

Michael Reiffenstuel begann 1817 mit 13 Jahren eine Lehre als Zimmermann in München und avancierte bald zu einem erfolgreichen Bauunternehmer. König Ludwig I. wurde auf ihn aufmerksam und machte ihn zum königlichen Hofbaumeister. In dieser Eigenschaft prägte er zu Beginn des 19. Jahrhunderts das bauliche Gesicht der Landeshauptstadt. Als seine bedeutendsten Bauten gelten die Münchner Universität, die Reichenbachbrücke und die Pinakothek. Pfarrer Obermayr schreibt dazu: »ein würdiger Stammesgenosse des berühmten Hofbaumeisters Hanns Reiffenstuel und seines Sohnes Simon«.

Otto Huber

Quellen: Chronik der Pfarrei Gmund von Joseph Obermayr, 1868. Handschrift von Anton Stegbücher, 1700, Stadtarchiv München.

13/2022