Denn der Freistaat Bayern investiert rund 5 Millionen Euro in die »Versorgungsforschung zum Post-Covid-Syndrom«, um die Versorgung von Betroffenen zu verbessern. Davon sind 750 000 Euro in das Projekt der Schön-Klinik geflossen, das den Namen »ReLoAd after COVID-19« trägt.

Neben dem Gesundheitsminister war auch seine Kollegin und Stimmkreisabgeordnete Michaela Kaniber gekommen, außerdem Landrat Bernhard Kern und Ortsbürgermeister Hannes Rasp. Die freuten sich über die Unterstützung aus München für die »Gesundheitsregion Berchtesgadener Land«, wie Michaela Kaniber betonte. Auch Christopher Schön, das erste Familienmitglied im Management der Klinikgruppe hob die Bedeutung dieser Spezialisierung hervor, die in der Klinik große Nachfrage erfährt.

Landrat Bernhard Kern ergänzte, dass der Bereich orthopädische Reha nun von den Kliniken Südostbayern abgefedert werde und freute sich über diese gegenseitige Ergänzung und den »immer kurzen Draht nach München« zum Gesundheitsminister. Bürgermeister Hannes Rasp würdigte den unternehmerischen Weitblick in der Klinik, sich in diese Richtung zu spezialisieren: »Sie haben sehr schnell auf diese Anforderung reagiert; vor drei Jahren kannte noch niemand überhaupt den Begriff Long-Covid.« Der Rathaus-Chef freute sich auch über die seit Jahrzehnten bestehende Klinik, konnte er sich doch noch selbst an die Aufstellung des ersten Bebauungsplans Anfang der 1990er-Jahre erinnern, als er selbst noch in der Gemeindeverwaltung beschäftigt war.

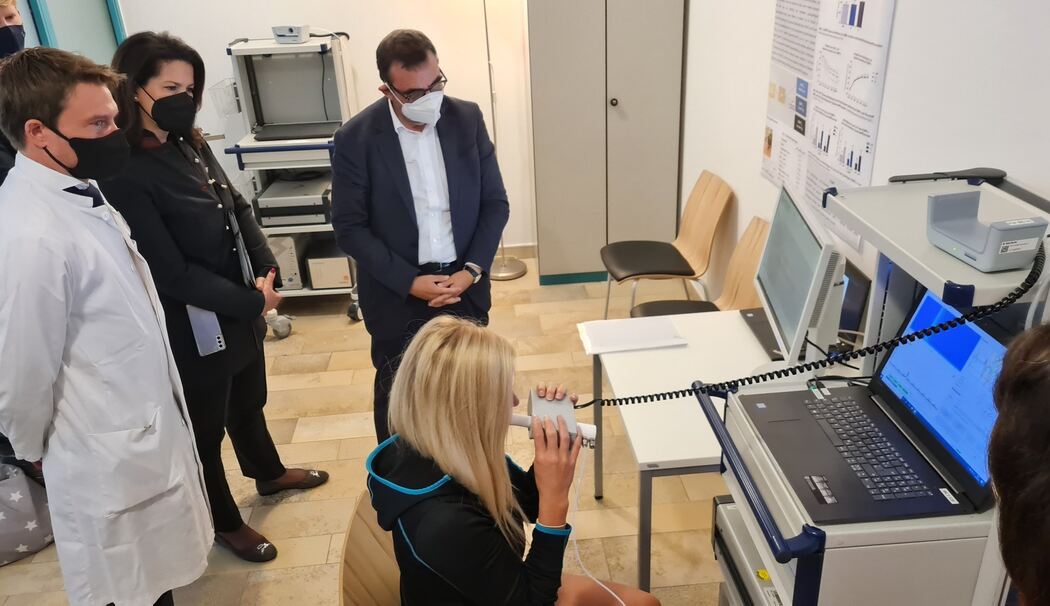

Dann übernahm Prof. Dr. Rembert Koczulla die Bühne und zeigte den Gästen, »wo das Geld hin fließt«. Wie sich gezeigt hat, Haben Patienten nach einer akuten Erkrankung mit Corona oft spezifische Symptome wie Atemnot, Erschöpfung oder Konzentrationsschwierigkeiten noch lange Zeit danach. Das kann die Lebensqualität, alltägliche Aktivitäten und sogar die Erwerbsfähigkeit der Betroffenen erheblich beeinflussen. Die »ReLoAd after COVID-19« soll unter anderem ergründen, wie sich Rehabilitationseffekte von einer natürlichen Regeneration unterscheiden lassen.

Vor allem bei schweren Erkrankungen sind die Folgen erheblich. So stellte Prof. Koczulla dar, dass Patienten, die länger als sieben Tage im Krankenhaus waren, im Durchschnitt fast 170 Tage in der Folge arbeitsunfähig waren, also rund ein halbes Jahr. Selbst bei leichten Verläufen beläuft sich die durchschnittliche Arbeitsunfähigkeit immer noch auf 90 Tage.

Darüber hinaus ist angesichts der registrierten Erkrankungszahlen Covid-19 mittlerweile in die Reihe der »Volkskrankheiten« wie Herz-, Lungen und Krebserkrankungen »aufgestiegen«.

Erste Ergebnisse der Studie zeigen, dass durch gezielte Rehabilitationsmaßnahmen tatsächlich eine Reduzierung der Symptome sowie eine Verbesserung des Allgemeinzustands erreicht werden kann. Ein Gradmesser ist etwa die Strecke, die ein Reha-Patient in sechs Minuten zurücklegen kann. Durch die Therapie erhöhte sich bei Patienten mit leichten Verläufen um 48 Meter, bei Patienten mit schweren Verläufen sogar um 124 Meter. Weniger positiv waren die Ergebnisse allerdings bei einer angestrebten Verbesserung des Konzentrationsvermögens; auch dies ist ein Symptom, das viele Corona-Patienten trifft und nicht selten auch Auswirkungen auf die Berufsausübung hat, wie Prof. Koczulla schilderte.

Der Ansatzpunkt der Schönauer Studie ist auch deswegen interessant, weil es vergleichbare, sogenannte randomisierte Forschungsarbeiten kaum gibt. Randomisiert bedeutet in diesem Zusammenhang, dass mit zwei Vergleichsgruppen von Patienten gearbeitet wird, die nach dem Zufallsprinzip einer Gruppe zugeteilt werden.

Der Studienleiter informierte außerdem, dass ein Teil der Fördermittel für den Aufbau eines Netzwerks verwendet wird, dass nach seinen Worten in der Forschung unerlässlich ist. So arbeitet die Klinik mit Ärzten und anderen Kliniken in ganz Deutschland zusammen, um Daten und Forschung auf eine breitere und fundiertere Basis stellen zu können.

Die Patienten der Studie werden je nach Hauptsymptomatik einem von drei Therapie-Clustern zugeordnet: Fatigue (Erschöpfung, Belastungsintoleranz), Kognition (reduzierte Gedächtnisleistung, Einschränkungen in Sprache/Sensomotorik) und Soma (Einschränkungen bei Lunge, Herz oder Muskulatur). Entsprechend werden die Schwerpunkte der Rehabilitationsinhalte gesetzt.

Die Studie hat bereits mehr als 40 teilnehmende Patienten. Die werden auch nach ihrer Reha nicht allein gelassen, sondern weiterhin telemedizinisch betreut, für den Chefarzt der Pneumologie ebenfalls ein wichtiger Baustein zum Therapie-Erfolg.

Gerade weil das Long- und Post-Covid-Syndrom die Lebensqualität Betroffener massiv einschränken kann, setzt Gesundheitsminister Holetschek auf die Ergebnisse der Klinik: »Was Betroffenen bei einer Reha wirklich hilft, darüber wissen wir noch zu wenig. Deshalb ist es wichtig, dass diese Wissenslücke evidenzbasiert geschlossen wird. Im Berchtesgadener Land wird daran unter Hochdruck geforscht.«

Vorerst läuft die Studie noch bis 31. Dezember. Wie zu erfahren war, läuft aber bereits ein Antrag auf Projektverlängerung bis Juni 2023. Die Ergebnisse sollen dann zeitnah veröffentlicht werden.

Auch Impf-Spätfolgen beleuchtet

Bei der Studien-Präsentation zur Rehabilitation von Long- und Post-Covid-Patienten kam auch das Thema »Post-Vacc-Syndrom« zur Sprache, also Spät- und Langzeitfolgen der Corona-Impfung. Gesundheitsminister Klaus Holetschek hatte sich danach erkundigt und um eine fachliche Meinung gebeten.

»Das Thema ist lange totgeschwiegen worden«, sagte Prof. Dr. Rembert Koczulla dazu. Allerdings gibt es nach seiner Darstellung »einige Fälle, die ähnliche Symptome haben wie das Post-Covid-Syndrom«. Die Schlussfolgerung des Studienleiters: »Ich glaube, da ist was dran.«

Allerdings betonte er im Gegenzug, dass dadurch »die Corona-Impfung nicht in Frage gestellt wird«. Vielmehr gelte es zu erforschen, bei welchen Patienten das sogenannte »Spike-Protein« des SARS-CoV-2-Virus die entsprechenden Symptome auslöst.

Im Paul-Ehrlich-Institut, dem Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel, werden diese Fälle derzeit umfassend untersucht und geprüft. »Und das ist auch wichtig«, unterstrich Prof. Koczulla.

Thomas Jander