Zur frommen Erinnerung

Gedruckte und bebilderte Andenken

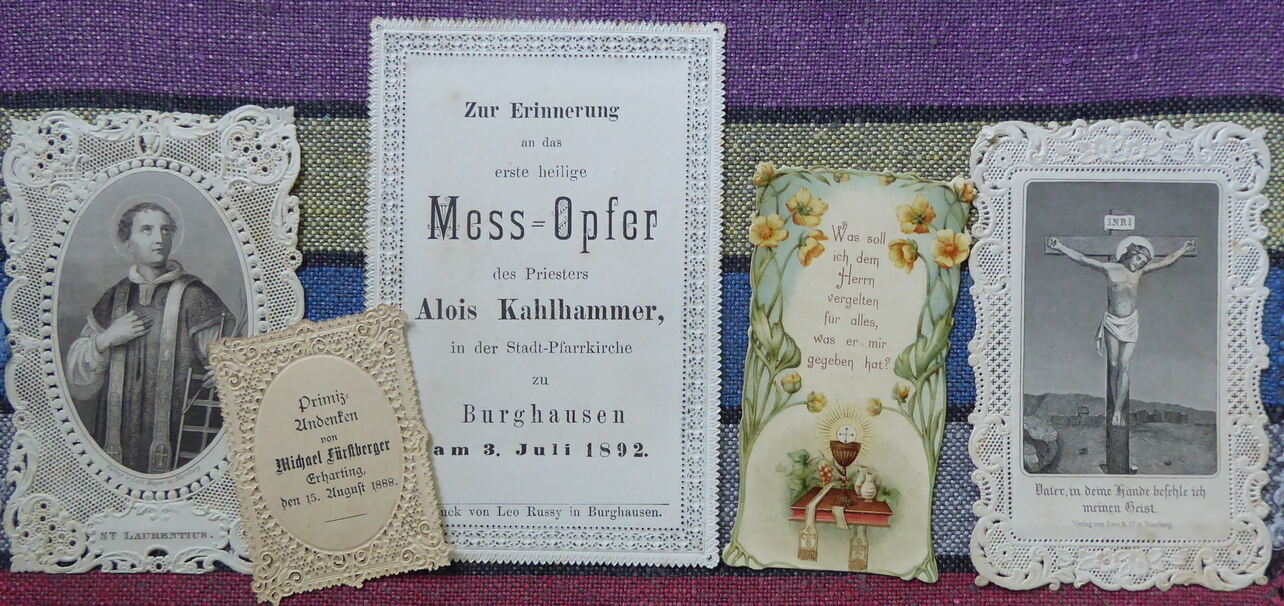

Das katholisch gesinnte 19. Jahrhundert nützte noch jede Gelegenheit, den Christenmenschen an ein gottgefälliges Leben zu gemahnen. Gedruckte und bebilderte Andenken zum persönlichen Gebrauch belegen das insbesondere für Altbayern, aufgestöbert in der Sammlung von Hans Gärtner

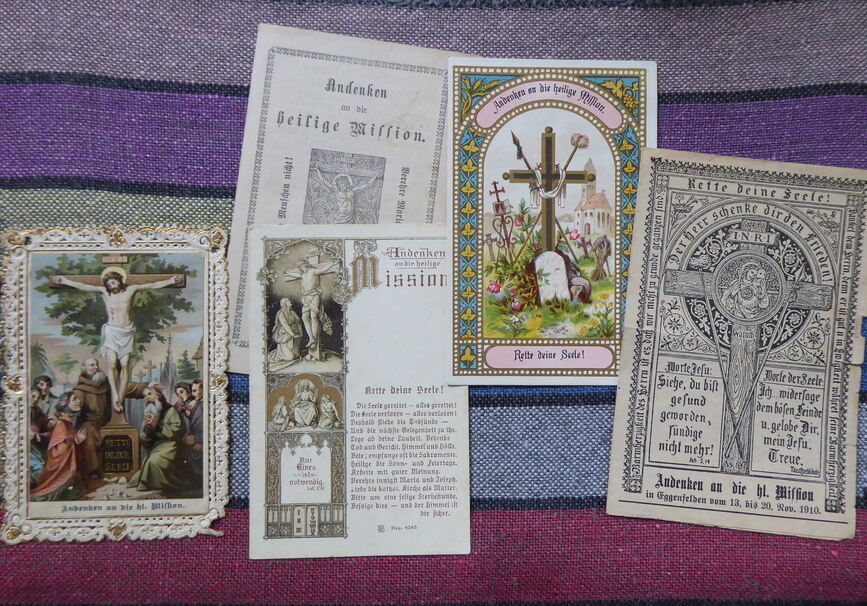

»Wa'n S' in der Mission?« Der Pfarrer, der sich nach der TeilnahmeseinerGemeindemitglieder an der geistlichen Fortbildung, die vor Zeiten noch »Mission« hieß, erkundigte, stellte die Frage von der Kanzel herab, manchmal auch an einzelne seiner Schäfchen. »Freili' war ma mia in der Mission, Herr Pfarrer!«, beteuerte der alte Köglmeier. Der Pfarrer zweifelte. »Hab'n S' Eahnan Zettl no, 's Missions-Buidl?«, bohrte er weiter. Da musste der Köglmeier passen. »Naa«, erwiderte er nach kurzem Nachdenken und verkniff sich dabei ein Lächeln, »so was hebm ma mia net auf!«

Mag sein, dass der alte Köglmeier nicht gelogen hat. Da waren wohl unter den Gläubigen welche, die ihre papierenen Missions-Andenken wohl verwahrt haben. Nicht weil sie damit einen Beleg für die Teilnahme an einer »geistlichen Übung« in der Hand hatten. Schon eher, um etwas Frommes zum Einlegen ins Gebetbuch zu haben. Nicht anders hielt man's in manchen katholischen Familien, wenn man wallfahren war, die Osterbeichte abgelegt, das erste Messopfer des jungen »Ausgeweihten« aus der Gemeinde oder das Kirchen-Jubiläum mitgefeiert hatte. Für Ereignisse dieser Art, die im 19. Jahrhundert noch einen wichtigen Platz im Alltag der Land-, aber auch so mancher Stadtteilbevölkerung einnahmen – heute würde man so etwas unter »Kommunikationsmöglichkeiten« verbuchen – gab es kleine papierene Belegstücke, meistens mehr oder minder kunstvoll bebildert, die als »Andenken« im Lauf der Zeit in Schubladen, Kästen und Alben verschwanden. Beim Tandler oder auf Flohmärkten tauchen gelegentlich noch welche auf.

Rette deine Seele!

Das Lustige an manchen mit Gebetstexten »um die Gnade der Beharrlichkeit« nur so gespickten Missions- Andenken ist, dass sie dazu dienten, »im Gebete, besonders vor dem Missionskreuze«, der als Prediger, Vortragende oder Beichtväter tätig gewordenen Missionare zu gedenken. Im vorliegenden Fall aus Eggenfelden sind es die namentlich aufgeführten Patres des Kapuzinerordens aus Burghausen, Aschaffenburg, Dillingen und Altötting, wie das auf einem doppelseitigen Gebetsblättchen aus dem Jahr 1910 vermerkt ist. Da gibt es regelrechte Punkte-Listen zum Abhaken für eine »christliche Lebensordnung« und eine »christliche Tagesordnung« mit strikten Mahnungen wie »Verzage nie!«, »Fluche nicht!«, »Fliehe die Unzucht!«, »Sei getreu im Kleinen!« oder »Sündige nicht mehr!« Den Gipfel erreichte man mit dem Motto »Rette deine Seele!«. Der Sockel eines Kruzifixes, umgeben von knienden Andächtigen, weist diese drei Wörter auf, mal ohne Rufzeichen, aber in Großbuchstaben. Zu entnehmen einem Andenken-Blatt, das an die »heilige Mission« vom 16. bis 25. März 1895 in der Stadtpfarrkirche St. Peter in München erinnern sollte.

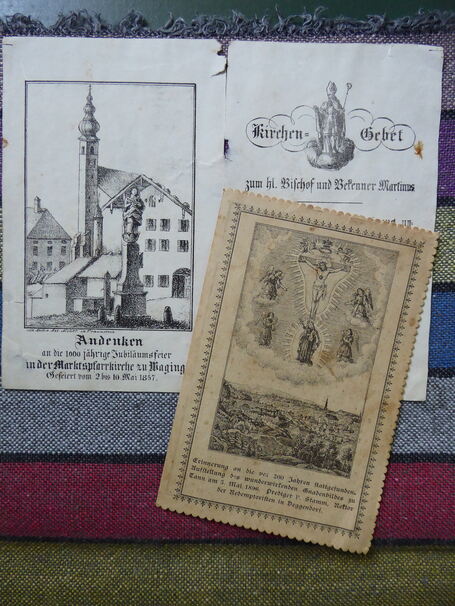

Vor 1000 und vor 200 Jahren

»Missions«-Wochen mit Eucharistiefeier, Andacht, Beichtgelegenheit und Kanzel-Ansprachen, nicht selten von Drohgebärden begleitet, fanden gewöhnlich vor Ostern und im November statt. Jubiläen wurden gefeiert, wenn sie zu feiern waren. Tausend Jahre alt wurde im Mai 1857 die Waginger Kirche. Die Jubel- Feierlichkeiten dehnten sich, den »Missionen« ähnlich, über acht Tage aus. Bei der »Litho-Anst. v. Ant. Miller in Traunstein« gab man eine hübsche, wenn auch befremdlich menschenleere Ansicht des Waginger Ortskerns für einen »Andenken«-Zettel mit »Kirchen-Gebet zum hl. Bischof und Bekenner Martinus«, dem Kirchenpatron, in Auftrag. Im Vordergrund: Mariensäule, im Hintergrund: die Kirche, freilich nicht die ursprüngliche, sondern die aus dem 17. Jahrhundert mit dem dreifachen Zwiebeldachturm. Ebenfalls im Mai (am 3. und 4. des Jahres 1896) erinnerte man in Tann/Niederbayern an die hier »vor 200 Jahren stattgefundene Aufstellung des wunderwirkenden Gnadenbildes«, zu dem sich lange eine einst blühendeWallfahrt hielt. Der vierseitige Gebetszettel, der in jedes Gebetbuch passte, bildete das hochverehrte, aus dem Heiligen Land stammende Kreuz mit dem daran hängenden Heiland ab, dessen Bartwuchs sich einer Chronik zufolge immer wieder erneuerte.

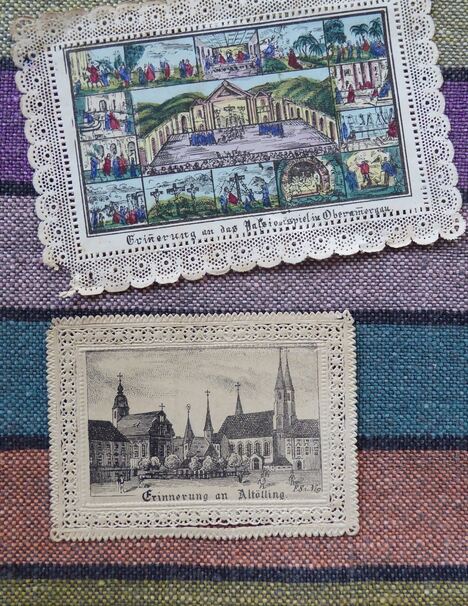

Wer denkt beim Stichwort »Bartwuchs« nicht an Oberammergau? Im 30-jährigen Krieg begann sich dort die Pest einzunisten. Zwei Jahre darauf begann man, um vom »Schwarzen Tod« verschont zu bleiben, das Gelübde einzulösen, alle zehn Jahre ein »Spiel vom Leiden, Sterben und Auferstehen unseres Herrn Jesus Christus« aufzuführen. Zum 42. Mal finden die Spiele vom 14. Mai bis zum 14. August 2022 statt. Aus welchem Jahr das hier abgebildete, per Hand kolorierte spitzen-umrandete Erinnerungsblättchen »an das Passionsspiel in Oberammergau« stammt, ist nicht auszumachen. Es gehört jedenfalls zu den beliebtesten Sammlerstücken dieses Andenken-Genres. Auch wenn das farblose, halb so große Altötting-Bildchen vom Kapellplatz schon vom Format her seinen Reiz hat. Allein seiner Schlichtheit wegen verdient es, im Vergleich zu weitaus aufwändigeren Mitbringseln vom berühmtesten Wallfahrtsort aus dem »Herzen Bayerns« Sympathie.

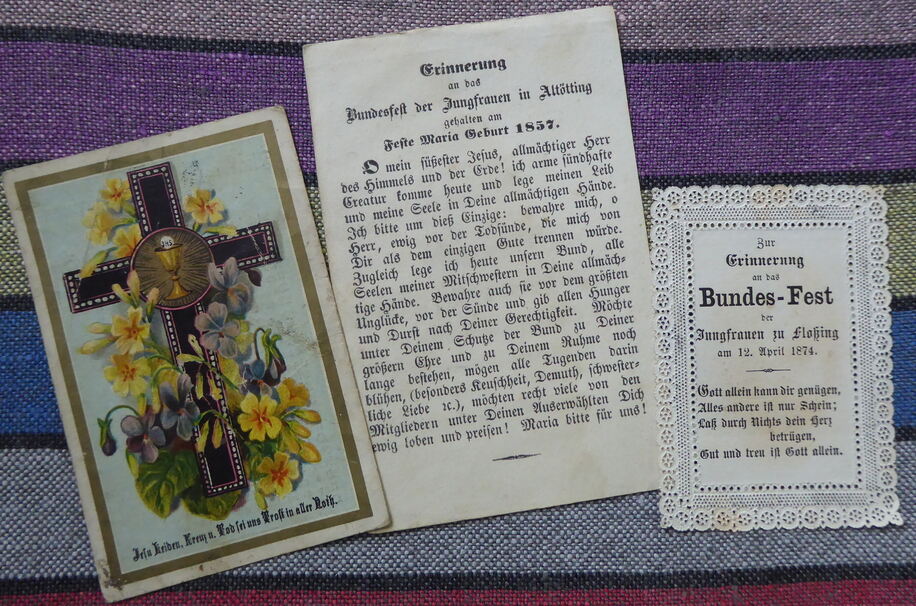

»Keuschheit, Demuth, schwesterliche Liebe«

Heutzutage kaum mehr bekannt und vermutlich ganz ausgestorben sind sogenannte »Bundesfeste der Jungfrauen«. Im Altbayern des ausgehenden 19. Jahrhunderts waren sie noch angesagt und riefen die katholischen »Mädels« des Freistaats auf den Plan. Wer sich auf solchen »Bundesfesten« traf, ist klar – jedoch blieb Anlass und Zweck offen. Drei Blättchen »Zur Erinnerung an das Bundesfest der Jungfrauen« – das eine vom 12. April 1874 in »Floßing« (heute: Flossing, Lkr. Mühldorf a. Inn), das zweite vom »Feste Maria Geburt 1857« in Altötting und das dritte vom 2. September 1888 in Reischach (Lkr. Altötting) – heben in ihren Texten den hohen Wert der Jungfrauschaft hervor. »Gott allein kann dir genügen, / Alles andere ist nur Schein; / Laß durch Nichts dein Herz betrügen, / Gut und treu ist Gott allein«, reimt das kleinste, von zarter Stanzspitze gesäumte, mit dem Bild der heiligen Eugenia geschmückte Andenkenbildchen zum Flossinger Fest, was das Reischacher Bild textlich noch steigert: »Nur Du hast Worte, wahre, / Des ew'gen Lebens hier, / Und giebst schon am Altare, / O Herr, den Himmel mir!« Das Altöttinger Gebet hebt, wie nicht anders zu erwarten, die schon in der »Lauretanischen Litanei« angesprochenen Tugenden der allerseligsten Jungfrau Maria hervor: »Keuschheit, Demuth, schwesterliche Liebe«.

Erinnerungswürdig: das erste Mess-Opfer

Es gibt ein Klingenbrunn als Ortsteil von Spiegelau im Bayerischen Wald und es gibt ein Klingenbrunn als Ortsteil der Gemeinde Haag in Niederösterreich. Egal welches im vorgezeigten Exemplar verewigt ist – sowohl in Bayern als auch in Österreich war und ist es noch immer üblich, dass sich Jungpriester gern mit einem sogenannten »Primizbild « in Erinnerung behalten lassen, vor allem bei denen, die an ihrer Primizfeierlichkeit mit dem ersten Mess-Opfer im Zentrum teilnahmen. Da der Neupriester »Joh. Ev. Häusler«, wie auf der Schauseite vermerkt, sein Primizbild beim Verlag von Carl Mayer in Nürnberg in Auftrag gab, ist anzunehmen, dass er ein Bayer war, der am 11. Juli 1877 zum ersten Mal öffentlich die Eucharistie feierte. Das Spitzenbildchen, das er an die Teilnehmer verteilte, hat er sich etwas kosten lassen – denn auch wenn es sich nicht um ein per Hand geschnittenes, altes, sondern um ein modernes, maschinell hergestelltes Exemplar handelt, dürfte es nicht billig gewesen sein. Was die Wahl der Abbildung auf der Schauseite betrifft, kann vermutet werden, dass Hochwürden Häusler etwas mit dem heiligen Laurentius zu tun hat; nahe gelegen wäre gewesen, das Bild des eigenen Namenspatrons, Johannes den Täufer, als attraktiven »Aufmacher« erkoren zu haben. Auch im damals noch nicht in die Stadt München integrierten Dorf Pasing hieß ein Neupriester, 23 Jahre später, mit eben dem selben Vornamen Johann Baptist. Seine Primiz fiel auf den 13. Juli 1890, und auch er brachte sein Primizbild beim Nürnberger Verlag Carl Mayer heraus. Es fiel weniger aufwändig aus. Anstelle des heiligen Diakons Laurentius, der auf dem flammenden Eisenrost gemartert wurde,wählte sein Ausgeber den gekreuzigten Christus auf Golgatha.

In Gott selig verschieden

»Ihre Kinder und Kindeskinder segnen ihr Andenken.« Gemeint ist die »am 20. April 1855 in Gott selig verschiedene« Witwe eines Biburger Schmieds mit den beiden hochheiligen Vornamen Maria und Anna. Das Bildmotiv der Gottesmutter mit dem segnenden Kind auf dem Schoß, das der Münchner Verleger Driendl verwendete, passt gut. Wohingegen der gewählte Stahlstich »St. Magdalena«, den die Nürnberger Kunst-Anstalt Carl Mayer lieferte, einen direkten Bezug zur Verstorbenen mit Vornamen Therese vermissen lässt. Zu bewundern in beiden Fällen: die wie authentisch wirkende, lithografierte Schreibschrift, besonders die mit dem – ach! – so schmeichelhaften Loblied auf die 83-jährig abberufene fromme, Neuöttinger »Oekonomens-Wittwe« Therese Knabl:

Sie hegte stets zum Himmel

ihr Vertrauen,

Ihr einzig Vorbild war

nur Gottes Wille.

Drum schied auch sanft

und ohne Todesgrauen

Ihr frommer Geist

aus seiner ird'schen Hülle.

Und sank auch diese

mit den Sorgen nieder,

So lebt uns einst ihr Geist

doch jenseits wieder.

Weniger Aufhebens machte man, zwei Jahrzehnte später, anlässlich des Heimgangs des nur 32 Jahre alt gewordenen und »selig im Herrn entschlafenen Guts- und Fabrikenbesitzerssohns in Zwiesel« Johann Pauli, dessen Gebets-Erinnerung auf der Rückseite lapidar mit »R. I. P.« schließt: Ruhe er im Frieden! Im Hoch-Oval der Schauseite des Sterbebildes für den jungen Mann nimmt der dem Verstorbenen altersmäßig ebenbürtige Jesus von Nazareth sein Kreuz, das er auf den Kalvarienberg zu schleppen hat, auf sich.

»Möchten S' auch ein Sterbebildchen? « Die Pastoralassistentin Alma steht am Ausgang der Dorfkirche. Die Totenmesse für den uralt gewordenen Köglmeier Sepp ist zu Ende. Alma hält ein Körbchen in der Hand. Die Leute nehmen sich ein Sterbebildchen raus und legen eine Münze dafür rein. »Möchten S' nicht doch auch ein Sterbebildchen? Zur Erinnerung an ...«, wiederholt Alma ihre Frage. Die Angesprochene ist etwa im Alter des Verstorbenen. Sie lässt Alma nicht weiterreden. »Naa!«, unterbricht sie sie. »Wissen S', i hab no a Buidl vom Köglmeier dahoam, wie ma mitanand im Sandkasten spuin. Des erinnert mi besser an den Sepp.

Dr. Hans Gärtner

18/2022