Zuckrige Wickel und ein heiliger Hausmann

Josef soll aus seiner Hose Windeln für Jesus gefertigt haben – Stollen symbolisiert neugeborenen Gottessohn

Dem Wortursprung nach hat der Stollen seinen Namen von Stütze, Säule, abgeleitet vom Althochdeutschen »stollo«. Dem christlichen Brauchtum zufolge ist das beliebte Weihnachtsgebäck mit der Puderzuckerschicht allerdings ein Symbol für etwas weit Sakraleres als einen profanen Pfosten: es stellt das neugeborene und in weiße Windeln gewickelte Jesuskind dar. Um diese Windeln ranken sich, ebenso wie um die Entstehung des Stollens, eine ganze Reihe interessanter Histörchen, die vor allem weiblichen Lesern genauso auf der Zunge zergehen dürften wie das berühmte Gebackene selbst, denn die Legende bricht gnadenlos mit einem über Jahrtausende von der katholischen Kirche dogmatisierten Grundpfeiler: der Rollenverteilung der Geschlechter.

Noch heute tun sich konservative Kreise bekanntlich schwer, Frauen als in allen Bereichen der Gesellschaft den Männern gleichberechtigte Wesen und umgekehrt Männer in lange als typisch weiblich tradierten Aufgaben zu sehen wie Kindererziehung und Haushalt. Dabei hat es einer der meistverehrten Kirchenpatrone, der Heilige Josef höchstpersönlich vorgemacht, wie einfach es geht, ohne Gezicke und Gezeter in die Rolle des Hausmanns zu schlüpfen – so zumindest behaupten es Legenden, die sichumdie Geburt des Jesuskinds und dessen Windeln ranken.

Die Evangelien selbst verlieren über dieses am 24. Dezember gefeierte Ereignis nur knappe Worte – die ausführlichste Beschreibung findet sich noch Lukas, der von der Reise Josefs mit seiner hochschwangeren Frau nach Betlehem schreibt: »Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war.«

Was der Evangelist bei seiner knappen Darstellung völlig unter den Teppich, pardon, das Stroh des Stalles kehrt, in dem das Ehepaar Zuflucht gefunden hat: die werdenden Eltern waren offenbar ziemlich kopflos in Richtung Betlehem aufgebrochen, um sich dort wie befohlen in die Steuerlisten einzutragen. Als der kleine Jesus das Licht der Welt erblickt, ist nämlich keine Windel zur Hand. Was tun also, in einer Zeit, in der es noch keinen Drogeriemarkt um die Ecke gab? Zimmermann Josef, ganz der pragmatische Handwerker wusste zum Glück Rat: Er zog kurzerhand seine Hosen aus und fabrizierte daraus ein Wickeltuch für seinen Ziehsohn – so erzählt es eine Legende, die im 14. Jahrhundert erstmals schriftlich im deutschen Sprachraum greifbar ist.

Verbreitet hat sich die Geschichte im Zusammenhang mit den vier im Aachener Dom aufbewahrten Tuchreliquien, bei denen es sich um ein Kleid Marias, das Tuch, in dem der Kopf des enthaupteten Johannes des Täufers begraben wurde, einen Lendenschurz von Jesus und dessen Windel handeln soll. Die textilen Reliquien werden heute alle sieben Jahre bei der sogenannten Heiligtumsfahrt für Pilger ausgestellt, wobei das ominöse Wickeltuch gefaltet und in gelbe seidene Bänder verpackt präsentiert wird.

Der Überlieferung nach soll Kaiser Karl der Große die Reliquien 799 erhalten haben, wobei die Windel einen Meter breit, 68 Zentimeter hoch und aus einem derben Wollstoff gewebt ist, der das Neugeborene gehörig gekratzt haben dürfte – wenn sein Popo jemals damit in Berührung gekommen wäre. Dass dem nachweislich nicht so war, hat die moderne Forschung herausgefunden: Demnach wurde der Stoff frühestens im fünften Jahrhundert nach Christus gewebt. Für Theologen ist das allerdings kein Grund, nicht an die Echtheit der Windel zu glauben. Reliquien, ob authentisch oder nicht, sollen dazu dienen, bei den Gläubigen Gefühle zu wecken und sie damit fester an die religiöse Lehre zu binden. Mittelalterliche Künstler sorgten mit schriftlicher und bildlicher Propaganda dann auch dafür, dass der Pilgerstrom nicht abriss.

Eine der frühesten literarischen Zeugnisse von der Windel findet sich etwa in einem Gedicht von 1382. Dabei handelt es sich um die deutsche Version einer ursprünglich auf Lateinisch verfassten Biographie über das Leben Marias: »Ich warn und han es horen jechen, das su mit rechten maeren, Josephes hossen waeren. Zwai graewu tuchelu da sind. Siner windelin, da man da vint«, schreibt der Übersetzer im damaligen mittelhochdeutschen Dialekt – »ich habe es gesehen und davon reden hören, dass sie Josefs Hosen wären. Zwei graue Tüchelen da sind, sind Windeln, die man da find.«

Auf einem Pilgerblatt ist die Windel in einem Bild dargestellt mit zwei schlauchartigen Textilien, die über einen Stock geschlungen sind – die Hosenbeine Josefs. Was der unbekannte Maler damals nicht wusste: Zur Zeit von Christi Geburt trugen Männer im Mittelmeerraum und Nahen Osten gar keine Hosen, sondern Tuniken und auch Unterhose im heutigen Sinn gab es auch nicht: Mann ging untenrum entweder nackt oder schlang sich ein Tuch um die Schamregion und Hüften. Die auf dem Pilgerbild zu sehenden Beinlinge sind dagegen typisch für die mittelalterliche Mode – wie sie der Maler kannte.

Hosen hatten damals nicht den heute üblichen Bund, sondern bestanden aus zwei unverbundenen Röhren, die man sich über die Beine zog und die dannmit Bändern an der übrigen Kleidung befestigt wurden. Die Windelfabrikation – die übrigens nicht in allen Überlieferungen Josef zugeschrieben wird, in manchen Versionen schneidert auch Maria das kostbare Stück aus den Hosen ihres Mannes – ist nicht die einzige Tätigkeit rund um die Geburt des Jesuskinds, die nicht dem stereotypisierten Männerbild früherer Epochen entspricht. In schriftlichen wie bildlichen Überlieferungen beweist sich Josef auch als Koch, der, mit Kochlöffel und Pfanne bewaffnet, Brei zubereitet – worüber auf dem Bild des sogenannten Wurzacher Altars von Hans Multscher aus dem Jahr 1437 die gerade eintreffenden Heiligen drei Könige nicht schlecht staunen, denn sie scheinen sich mehr für den Koch als das Kind zu interessieren.

In einem historischen Weihnachtsspiel aus der Gegend um Rosenheim taucht ebenfalls eine »Breiszene« auf, die sogar typisch aus dem Leben gegriffen ist, denn kaum jemand unter den Hausfrauen und -männern dürfte nicht schon einmal eine ähnliche Szene erlebt haben am Heiligabend: selbst steht man noch hektisch am Herd, während die Kinder schon ungeduldig auf die Bescherung und die restliche Verwandtschaft aufs Essen warten – und ausgerechnet dann ereignet sich eine kulinarische Katastrophe. Der kochende Josef in Rosenheim jammert angesichts seines Küchendilemmas: »O mei, Maria! iaz is ma d'Milli z'runna, war ma beinah s'Muas mitsamt'n Pfanndel verbrunna.«

Die Szene ist, wenn man sich vorstellt, wo sie sich spielt, auch alles andere als ungefährlich, schließlich hantiert Josef mit seinem brennenden Kochgerät in einer Umgebung mit viel Holz und Stroh, das nur allzu schnell in Brand geraten kann – und was dann passieren hätte können, mag man sich gar nicht vorstellen: eine von der Geburt erschöpfte Ehefrau und ein Neugeborenes in die kalte Nacht hinausgejagt, weil der Gatte und Vater die mühsam gefundene Notunterkunft abfackelt.

Noch weniger amüsant ist allerdings die Aussicht, die der Legende zufolge auf all Jene wartet, die bei der Weihnachtsbäckerei patzen und zwar bei der Herstellung von Stollen: Wem der für das berühmte Gebäck nötige Hefeteig nicht aufgeht oder der Stollen nach dem Backen der Stollen zerbricht, dem droht im nächsten Jahr der Tod. Zum Glück erfolgt der Exitus aber nicht unmittelbar nach dem Missgeschick, weshalb Betroffene noch die Möglichkeit haben, dem Boandlkramer von der Schippe zu springen, indem sie zwölf verschiedene Sorten Stollen essen.

Für alle abergläubischen Seelen, die sich vor einem entsprechenden Fiasko bei der Weihnachtsbäckerei fürchten, hier schon mal eine kurze Übersicht über gängige Sorten: Neben dem typischen Butterstollen gibt es noch Varianten aus Mandeln, Quark, Mohn, Nuss oder Marzipan, dazu Versionen aus Dinkelmehl oder Weizen- und Roggenvollkornmehl. Apostel neumodischer Diäten wie »Low-Carb« – auf Deutsch »wenig Kalorien« setzen dagegen auf Kuchen mit wenig Mehl und ohne Zucker. Wen es jetzt gruselt bei der Vorstellung, Stollen essen zu müssen, bei dem die besten Zutaten fehlen: Die Ur-Version der weihnachtlichen Leckerei kam tatsächlich auch ohne süßen Geschmack und sogar ohne Butter aus: Historiker gehen heute davon aus, dass sich der Stollen aus dem mittelalterlichen Fastenbrot der Klosterbäckereien entwickelt hat, das ursprünglich nur aus Hefe, Mehl und Wasser bestand. Allerdings war damaligen Zeitgenossen diese Version auf Dauer auch zu fad, weshalb sie versuchten, das Gebäck mit Leinoder Rübenöl aufzupeppen – Butter war als Fastenspeise verboten. Die verwendeten Öle führten jedoch nicht zur erhofften kulinarischen Verbesserung, worauf die sächsischen Kurfürsten Ernst und Albrecht im 15. Jahrhundert den Papst um Erlaubnis ansuchten, die Verwendung von Butter zu erlauben.

Innozenz VIII. kam der Bitte tatsächlich nach mit dem »Dresdner Butterbrief« 1491: »Also sind wir in den Dingen zu eurer Bitte geneigt und bewilligen in päpstlicher Gewalt, in Kraft dieses, dass ihr, eure Weiber, Söhne, Töchter und all eure wahren Diener und Hausgesinde der Butter anstatt des Oels gebrauchen möget.« Dresden kann sich deshalb nicht nur als Heimstatt des ältesten Weihnachtsmarkts Deutschlands schmücken – der Striezelmarkt wurde 1434 erstmals erwähnt – sondern auch als Hochburg des Stollens. Bis heute werden allein in Dresdner Bäckereien pro Jahr mehrere Millionen Stück des weihnachtlichen Gebäcks produziert und in die ganze Welt verschickt.

Dass der Stollen schon in früheren Jahrhunderten über die Grenzen Sachsens hinaus bekannt war, dafür sorgte im 18. Jahrhundert Kurfürst August der Starke, der nicht nur eine Vorliebe für schöne Frauen, sondern auch für üppige Speisen und protzige Feste hatte. Nachdem er seine marode Armee auf Vordermann gebracht hatte, veranstaltete August 1730 das »Zeithainer Lustlager«, ein riesiges Zeltlager, zu dem er zahlreiche Fürsten mit Gefolge einlud, um ihnen seine neuformierten Truppen zu präsentieren.

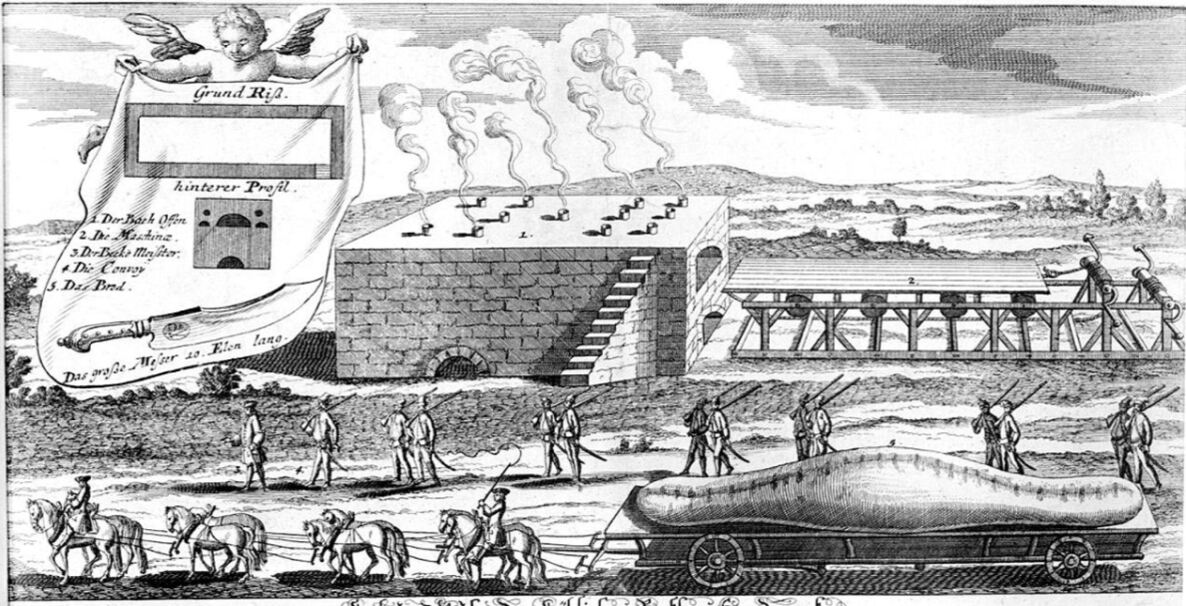

Nach dem Motto »Klotzen nicht kleckern« fuhr der Kurfürst alles an Prunk auf, was seine Paläste hergaben. Kulinarischer Höhepunkte des Spektakels war ein Riesenstollen, den ein Bäckermeister und sechzig Knechte herstellten. Das gigantische Gebäck war sieben Meter lang, drei Meter breit und 30 Zentimeter hoch und wog satte 1800 Kilogramm. Um das Gebilde backen zu können, musste der kurfürstliche Baumeister Matthäus Daniel Pöppelmann extra einen Ofen fertigen. Anschließend wurde der Stollen mit einem Achtspänner zum Zeltlager transportiert und dort mit einem Riesenmesser zerteilt – in 24 000 Portionen. Die fürstlichen Ehrengäste, so die Überlieferung, sollen die ihnen kredenzten Kostproben übrigens nicht verspeist, sondern als Andenken mit nach Hause genommen haben. Der Rest der Teilnehmer, darunter auch die sächsischen Soldaten, stürzte sich dagegen mit Eifer auf die Kalorienbombe.

An das Ereignis von damals erinnert heute noch das Dresdner Stollenfest, das seit 1994 jährlich am zweiten Adventswochenende gefeiert wird. Der Begriff und damit auch das Produkt »Dresdner Stollen« sind übrigens seit 2010 geographisch geschützt. Nur in Dresden und den umliegenden Orten hergestelltes Gebäck darf unter dem entsprechenden Namen verkauft werden. Allerdings gibt es auch in weißblauen Landen typische Stollenrezepte, wie beispielsweise in Franken, wo statt Butter oft Schweineschmalz und dazu Quark und reichlich Eier verwendet werden. Eine mehr als exotische Art von Stollen gibt es seit zehn Jahren übrigens im sächsischen Aue: Eine Metzgerfamilie stellt dort im eigenen Handwerksbetrieb einen Wurst-Stollen aus Kalbsbrät, Speck, Mandeln und Cranberrys her.

Susanne Mittermaier

51/2023