Zitherbegeisterung in Traunstein begann 1885

Ein Blick in die Geschichte und zu Gast im Zither-Archiv von Lisbeth Genghammer

»Das am Samstag im Saale zur Post vom hiesigen Zitherklub veranstaltete Concert zum Besten der Suppenanstalt für armeKinder, füllte die Lokalitäten bis auf den letzten Platz«, gibt schon die Einleitung eines historischen Zeitungsartikels einen Eindruck der Zither-Begeisterung 1889, gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Traunstein hatte seit 1885 einen eigenen »Zitherklub«mit dem Namen »Chiemgauklänge«, der bis etwa 1970 aktiv war und viele beachtenswerte Konzerte gab. An diese Tradition knüpft ein Konzert des »Zitherorchesters Ostbayern« in der Klosterkirche Traunstein am 7. Mai um 15 Uhr an. Aus diesem Anlass recherchierten wir mit Lisbeth Genghammer in der Traunsteiner Zithergeschichte.

Nicht nur Traunstein, auch die umliegenden Orte wie Ruhpolding, Inzell, Siegsdorf und Bergen hatten Zitherklubs, die in der Nachkriegszeit allmählich durch geändertes Freizeitverhalten, fehlenden Spielernachwuchs und moderne Kommunikationsmedien einschliefen.

Die Zither hatte geschichtlich einige Vorläufer, wie das »Scheitholt« im Mittelalter, einen mit wenigen Saiten bespannten länglichen Holzkasten, aus dem sich im17. und 18. Jahrhundert die Kratzzither entwickelte, die im Allgäu Scherrzither und in Tirol Raffele hieß. Um 1800 griff die Beliebtheit der Zither vom Alpenraum auf das Alpenvorland und Städte wie Wien und München über. Etwa 1850 begann der professionelle Zitherbau und damit eine stetige Verbesserung von Klangqualität, Tonumfang und Spieltechnik.

»Zither-Maxl« machte Zither hoffähig und im Volk beliebt

Sehr zur Beliebtheit der Zither trug der HerzogMaximilian in Bayern bei (1808 bis 1888). Er nahm Zitherunterricht beim Wiener Zithervirtuosen Johann Petzmayer, wurde als »Zither-Maxl« zur Legende und komponierte selber auch. Die Vorliebe von Herzog Max und Petzmayer für die Salzburger Bauform der Zither – es gab auch die gitarrenähnlichere »Mittenwalder« Zither – trug wohl zur Verbreitung dieses Typs in Oberbayern bei. Herzog Max machte die Zither hoffähig und brachte sie unter das Volk.

In dieser Zeit begann auch die Tradition der Zitherorchester: »Bauweise und Harmonieaufbau waren soweit gediehen, dass einheitliches Spielen möglich war«, erläutert Lisbeth Genghammer. In ihrem Vachendorfer Wohnhaus befindet sich eine Ausstellung historischer Zithern, anhand dererman die Entwicklung und die verschiedenen Typen gut nachvollziehen kann. »Ebenso entstanden damals die ersten Schulwerke, nach denen eine standardisierte Ausbildung nach neuesten Gesichtspunkten machbar war«, ergänzt die passionierte Musikpädagogin. »Dieses Jahrhundert war noch frei von Rundfunk, Fernsehen und sonstigen heutigen Medien, so dass ein gemeinsames Musizieren auf Orchesterebene als Freizeitgestaltung einen hohen Stellenwert hatte.«

Eine Zither war in jedem Haushalt zu finden

Es gab in ganz Deutschland wohl Tausende von Zitherorchestern. Zitherkomponisten, Notendruckereien und Zitherbauer hatten Hochzeit. Eine Zither war bald in jedem Haushalt zu finden.

Das älteste uns vorliegende Zeugnis von einem Konzert des Zitherklubs Traunstein, der später auch manchmal mit »c« geschrieben wurde (Zitherclub), stammt aus dem Jahr 1887. »Traunstein, 11. Jan. Vorigen Sonntag ging es im Gasthaus 'Zur Traube' wieder gemütlich und fidel her«, berichtete der Reporter der Zitherzeitschrift 'Echo vom Gebirge'. »Der Zitherklub Traunstein veranstaltete ein Konzert und wer je den holden Klängen gelauscht und die Bestrebungen des Vereins kennen gelernt hat, weiss, dass man hiebei sich gut amüsieren und der edlen Frau Musika Gaben mit Wonne geniessen kann. Sämtliche Programmnummern erfreuten sich auch diesmal des lebhaftesten Beifalls und wir wünschen, dass der Verein nie ermüden möge im edlen Wettkampfe der Saiten und Gesänge.«

Der Geist Ende des 19. Jahrhunderts geht gut aus der historischen Konzertkritik über das Konzert 1889 in Traunstein hervor: »Das vorzüglich gewählte und reichhaltige Programm wurde mit bekannter Bravour durchgeführt und legte ein glänzendes Zeugniß von der trefflichen Schulung und Leistungsfähigkeit der zumeist noch jungen Kräfte an den Tag. Der nach jeder Nummer von den Gästen gespendete, stürmische Applaus bewies, welch' freudige Aufnahme das Gehörte fand. Der vom Vorstande des Zitherklubs, Herrn Zitherlehrer Otto Weiß, komponierte Marsch 'Do muaß ma mit' musste da capo gespielt werden, da das Publikum förmlich hingerissen wurde....«, ist da zu lesen.

Florierender Traunsteiner Zither-Nachwuchs um 1920

Wie sehr der Zithernachwuchs florierte, zeigen auch historische Artikel über zwei Schülerkonzerte von Musiklehrer Anton Westermeier vom 22. August und 31. Oktober 1920, in denen jeweils das gesamte Programm mit abgedruckt ist. »Das Konzert wies eine sehr große Besucherzahl auf und war ein voller Erfolg«, steht über das August-Konzert geschrieben. »Die äußerst eifrige Schülerschar (40 an der Zahl) machte mit ihrem exakten flotten Spiel ihrem tüchtigen und umsichtigen Lehrer, der stets bemüht ist, den Besuchern genußreiche Stunden zu verschaffen, alle Ehre.« Es erklangen Stücke wie das Duett »Gebirgsträumereien«, die Polka »Ganz allerliebst« und auch Klassisches wie ein Reigentanz für zweistimmigen Gesang mit Zitherchor von Mozart oder »Der Lindenbaum« von Franz Schubert. Beim Schlusskonzert im Oktober brachten die Schüler unter anderem den Marsch »Nur Mut« aus der Feder von Westermeier, den »Reserl-Walzer« und die Ländler-Idylle »Alpenveilchen« für zwei Zithern und zwei Violinen zu Gehör.

Mit Wiederaufnahme der Vereinstätigkeit nach dem Zweiten Weltkrieg erwachte in Traunstein eine neue Ära der Zitherbegeisterung. Regelmäßig Anfang November fand zum Tag der Hausmusik ein großes Konzert des Zitherklubs »Chiemgauklänge« statt. 1955 beispielsweise hörte das Publikum Titel wie die Mazurka »Stillvergnügt«, die Fantasie »Abendläuten am Traunsee« oder die Konzertpolka »am Waldbacherl«. Auch hervorragende Solisten hatte der Zitherklub. So spielte 1957 Alfred Hillebrand das Solo in der Konzert-Fantasie »Erinnerung an den Gardasee« und Sebastian Greil brillierte als Solist im Konzertstück »Reisebilder aus Ungarn«.

Zitherklub begeistert 1958 mit Walzer »Auf der Liebesinsel«

Aus der Bildunterschrift eines Gruppenfotos des Zitherklubs Traunstein von 1956 erfahren wir, aus wie vielen Berufen die Mitglieder kamen: Sattler, Schriftsetzer, Strickerin, Landwirt, Gerichtssekretärin, Hausfrau, Sprengmeister, Tapezierer, Postschaffner, Verwaltungsangestellter...: Alles war vertreten. Einen lebendigen Eindruck vermittelt auch ein Zeitungsartikel vom 22. November 1958. »...Sodann führte ein munterer Ansager durch die bunte Vortragsfolge, die Zithermusik in allen möglichen Besetzungen darbot, vom Solo über das Duett zum Quintett bis zum Zitherchor. Den Auftakt bildete ein Konzert-Walzer von Edmeier mit dem verheißungsvollen Titel 'Auf der Liebesinsel', der vom Zitherchor unter der umsichtigen Stabführung sehr präzis ausgefeilt und ganz mit dem Schwung gespielt wurde, in dem man sich einen Walzer gespielt wünscht...« Leo Nägler war der letzte Musikalische Leiter des Ensembles. Nach 1970 lag das Zitherspiel erst einmal brach.

Durch engagierteMusiklehrer wie Lisbeth Genghammer an der Musikschule Inzell, die dort aktuell sieben Kinder ab der 1. Klasse und sieben Erwachsene an der Zither unterrichtet, und Sabine Huber an der Musikschule Grassau erwachte die Zither in den letzten Jahren wieder aus ihrem Dornröschenschlaf. Auch beim Wettbewerb »Jugend musiziert« ist die Zither inzwischen sehr stark vertreten, ja, sie ist in der allgemeinen Musikszene angekommen.

Wie kommen passionierte Zitherspieler zu ihrer Leidenschaft? Ab etwa 1965 entstanden nach und nach Musikschulen in Bayern, wobei es bis heute nicht überall Zitherlehrer gibt. Die Musikschule Traunstein möchte das Fach Zither jetzt neu dazu nehmen. Früher musste man seine Lehrer selber suchen; Zugang zur musikalischen Förderung war nicht jedem gewährt. Bei Lisbeth Genghammer war das musikalische Elternhaus in Siegsdorf-Höpfling »schuld«: Beide Eltern spielten Zither.

Vater bei Unterricht der Trachtenkinder über die Schulter geschaut

Die kleine Lisbeth schaute sich das Zitherspiel einfach von ihrem Vater ab, während er die Siegsdorfer Trachtenkinder auf diesem Instrument unterrichtete. Mit ihren drei Geschwistern wuchs sie in die »Geisreiter Stubnmusi« hinein. »Die Gitarre und das Hackbrett interessierten mich nun auch, und in Folge dessen das Zusammenspiel mit weiteren exzellenten Musikanten und Sängern«, erzählt sie. So hätten sich immer neue Klangbilder ergeben – mit der Gitarrenmusi, der Zithermusi, in Gerstreiter Besetzung, als Liedbegleitung nach demVorbild des Schwab Franzi... Auch das freie Zusammenspielen sowie die Auftritte mit den Elstätzinger Musikanten in Tanzlmusi-Besetzung und den »Chiemgauer Musikanten« schätzt Genghammer sehr. »Die Vielfalt in all dem jahrelangen Wirken, auch als Musiklehrerin, macht den Reiz meines Musizierens aus.«

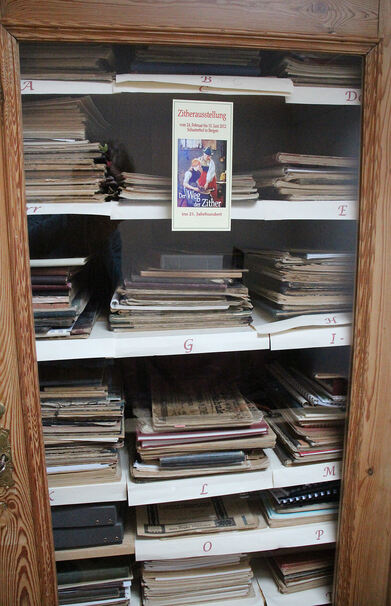

Ihr Interesse an der Zithergeschichte erweiterte sich durch den Aufbau eines eigenen Zithernoten- Archivs und einer großen Zitherschulen- Sammlung. Seit 2008 hat sie in ihrer privaten Notensammlung über 7200 Titel zusammen getragen »Es warten 25 Schachteln aufs Einarbeiten«, erzählt sie. Darüber hinaus hat die Vachendorferin in einem Bauernschrank über 130 Zitherschulen, in englischer, tschechischer, deutscher und französischer Sprache.

Ein kleiner Einblick in die »Vollständige theoretisch-praktische Zither- Schule in drei Lehrkursen mit der neu verbesserten Griffbrett- Stimmung« von Placidus Lang, erschienen 1875 in Augsburg: Das Titelblatt ist dekorativ-ornamental nach dem damaligen Zeitgeschmack gestaltet. Zeichnungen demonstrieren die richtige Körperhaltung des Zitherspielers und die richtige Handhaltung.

Lisbeth Genghammer: »Für mich ist die Zither ein Weltkulturerbe«

Lisbeth Genghammer rät zum ersten Zitherunterricht nicht vor der 1. Klasse. Die Hände müssen die nötige Spannweite für die nach dem Quintenzirkel gestimmten Begleitsaiten und die Kraft zum Drücken der Griffbrettsaiten haben.

Auch die Zitherklubs spielten beim Unterrichten eine wichtige Rolle. So hatte beispielsweise der Regensburger Thomas Kessel, der mit dem Zitherorchester Ostbayern zusammen mit Lisbeth Genghammer und Peter Graspeuntner am 7. Mai in Traunstein gastiert, in der Grundschulzeit zwei Jahre Unterricht bei einem Lehrer aus dem Zitherklub, bevor er zu den Regensburger Domspatzen wechselte. Nach zwei weiteren Jahren Zitherunterricht nach dem Stimmbruch hielt man ihn für reif für den Beitritt zum Orchester, wo er Jugendleiter wurde und später für 20 Jahre Dirigent. Für den Bankkaufmann ist das Zitherspiel eine gute Abwechslung zum Familienalltag.

Dem Traunsteiner Peter Graspeuntner brachten örtliche Zitherspieler in den 1960er Jahren seit seinem 10. Lebensjahr das Zitherspielen bei. Der spätere langjährige Inhaber eines Mode- und Trachtengeschäfts hatte das Glück, sogar zwei Jahre bei einer Lehrerin aus dem Mozarteum, die gerade in Mutterschutz war, zu lernen. Interessierten Menschen gibt er sein Wissen gerne weiter. Alle drei Musiker sind sich einig, dass die Zither noch mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Ein wenig dazu beitragen konnte Lisbeth Genghammer mit der Zitherausstellung 2012 im Schusterhof in Bergen, bei der sie Musikantenfreunde und ihr Mann Gerhard unterstützten. »Für mich ist die Zither ein Weltkulturerbe«, stellt sie klar.

Veronika Mergenthal

16/2023