Zeitzeugen berichten vom Kriegsende 1945

Hans Ullinger, Hermann Schroll und Andreas Seehuber erzählten über diese schwere Zeit

Ein viertes Mal lassen wir in den Chiemgau-Blättern Zeitzeugen zu Wort kommen, die das Ende des Zweiten Weltkriegs miterlebt haben: Hans Ullinger aus Grassau, Hermann Schroll aus Vachendorf und Andreas Seehuber aus Tettelham in der Gemeinde Waging. Die Beobachtungen und Wahrnehmungen dieser drei Männer waren sehr unterschiedlich, sie zeichnen ein facettenreiches Bild von der Zeit, als der Zweite Weltkrieg im Chiemgau zu Ende ging.

Beginnen wir mit Hans Ullinger, der 2016 gestorben ist. Karl Nedwed aus Grassau hat Ullinger mehrfach interviewt. Der hier abgedruckte Text, so erklärt Nedwed, ist nach einem Gesprächmit Ullinger im November 2004 entstanden. Für diese Veröffentlichung hat Nedwed den Text leicht überarbeitet. In Grassau kannte ihn fast jeder: Hans Ullinger, den »Lohei«. Er war ein Original mit großem lokalhistorischen Wissen. Hier Teile des Gesprächs, die mit der Aussage beginnen, dass im Oktober und November 1944 Flak-Einheiten in die Grassauer Schule eingezogen waren und deshalb der Unterricht auf dem Dachboden stattfinden musste. Beim Sperrer und Hefter wurden in den Wirtshaussälen im Winter Flüchtlinge aus Schlesien einquartiert. Ullinger erzählte weiter: »Bis Mitte April 1945 lernten wir den Krieg kennen durch die vielen Meldungen gefallener Soldaten aus unserer Gemeinde, durch die vielen Zwangsarbeiter, Kriegsgefangenen, Evakuierten, Flüchtlinge und fast täglichen Einflüge amerikanischer Bomberverbände. Ab Mitte April 1945 strömten fast ununterbrochen Verbände der deutschen Wehrmacht in unseren Raum, in die sogenannte 'Alpenfestung'. Grassau war die letzten Kriegswochen voll mit Trossfahrzeugen der Wehrmacht.

In der letzten Kriegswoche kamen nach Grassau Soldaten, die sich von anderen deutschen Soldaten deutlich unterschieden: die Waffen-SS. Die Wehrmachtsangehörigen mussten auf Befehl der SS mit ihren Fahrzeugen unser Haus und andere Häuser verlassen und mussten sich bei strömendem Regen und Schnee auf den Straßen und Feldern aufhalten. In unser Haus zog der Stab desAbschnittsführers der Waffen-SS ein. Er gab sich besonders radikal. Er sagte, er wolle dieses Kaff bis zum Letzten verteidigen.

Den SS-Führer mit Alkohol weitgehend kampfunfähig gemacht

Bei einem Gespräch mit unseren Eltern erwähnte der Adjutant des SS-Führers, dass seine Mutter eine gebürtige Grassauerin ist. Dabei stellte sich heraus, dass seine und unsere Mutter Schulfreundinnen waren. Er vertraute unseren Eltern an, dass es ihm bei dem Gedanken, Grassau bis zum Letzten zu verteidigen, graue. Besonders unsere Mutter bat ihn inständig, alles zu unternehmen, um den Befehl zu umgehen. Die Soldaten des SS-Führers versuchten alles, um ihn umzustimmen. Sie tranken die ganze Nacht vom 2. auf den 3. Mai 1945 durch, wobei es ihnen gelang, ihren Chef total betrunken zu machen. Er war aber sehr misstrauisch und legte seine durchgeladene Pistole nicht aus der Hand.

Man hörte schon in der Früh das Rumpeln und Dröhnen vieler Panzer. Die SS wollte herausfinden, ob die Amerikaner auch auf der Autobahn vorrückten oder ob der Anmarsch nur auf der Straße von Bernau nach Grassau stattfinde. Weil sie nicht ortskundig waren, boten mein Nachbar, der Huber Theo, der im Juli 13 Jahre alt wurde, und ich (ein paar Monate jünger) uns an, sie auf Feldwegen hinzuführen. Wir setzten uns hinten in den VW-Kübelwagen, vorne saßen die SS-Männer Walter und Karl. Wir durften sie duzen. Wir fuhren nach Rottau, dann Richtung Strafanstalt und davor auf den Westerbuchberg. Von dieser Anhöhe hatten wir einen freien Blick auf die endlose Panzerkolonne, die Panzer an Panzer auf beiden Autobahnspuren Richtung Osten fuhren. Gegenverkehr gab es keinen. Später erzählte ein deutschstämmiger Amerikaner, dass am Morgen des 3. Mai die unvorstellbare Menge von 3600 Kampfpanzern in Richtung Österreich gefahren seien. Welche Kameradschaft unter den Deutschen zu diesem Zeitpunkt noch herrschte, erkennt man an dem Erlebnis vom Gastager Nik, unseremNachbarn, der bei St. Pölten eine halbe Stunde vor dem Waffenstillstand noch verwundet wurde.Erwar im Niemandsland liegen geblieben. Obwohl sie nicht wussten, wie schwer seine Verletzung war, unternahmen seine Kameraden einen Gegenstoß, riskierten ihr eigenes Leben und retteten ihn. Das hat er mir selber erzählt.

Die SS rückt ab

Durch Funk war sein Stab mit der Reichskanzlei und dem Obersalzberg verbunden. Hierdurch erfuhr man vom 'Freitod' Hitlers. Die Meldung vom 'Heldentod' Hitlers hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass die Männer den Befehl gaben, Grassau zu räumen. Sie selber packten ihren betrunkenen Gruppenführer in den Befehlswagen und verließen am Vormittag des 3. Mai den Ort. Eine brenzlige Situation tat sich noch einmal auf: Kinder bemerkten einen Wehrmachtssoldaten, der sich auf der Höhe der heutigen Shell-Tankstelle mit mehreren Panzerfäusten im Straßengraben verschanzte. Er wurde sehr böse und sagte, ihm sei alles wurscht. Schließlich gelang es dem abziehenden SS-Verband, den wie verrückt sich Wehrenden zu überwältigen und in ein Fahrzeug zu verfrachten.

Eine Zentnerlast fiel von uns allen. Nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn die SS Grassau verteidigt hätte. Nun, da der Ort von eigenem Militär frei war, galt es, dies den anrückenden Amerikanern zu zeigen. Drei beherzte Grassauer, Pfarrer Johannes Hausladen, der 'Weißbräu' Sebastian Blösl und der Zimmerer Ulrich Schuhböck, gingen mit der weißen Fahne den Amerikanern entgegen und übergaben diesen Grassau. Auch andere Bürger taten das ihre für eine friedliche Übergabe. So konnte der Metzger und Jäger Kaspar Mai, der den Petrinenhof führte, die Soldaten der Spezialeinheiten für Panzerkampf, welche sich bei der Schwoager Eichen und am Waldrand zwischen Kucheln und Ritzer verschanzt hatten, davon überzeugen, dass sie von ihrem sinnlosen Vorhaben ablassen. Vom westlichen Ortseingang Grassaus winkten Schulkinder mit weißen Tüchern zu den Amerikanern rüber, welche sich mit ihren Panzerfahrzeugen bereits auf der Höhe der Einöd befanden.«

Hermann Schroll erlebte als neunjährigen Bub das Kriegsende

Hermann Schroll, Jahrgang 1936, hat als neunjähriger Bub die letzten Kriegstage in der Gemeinde Vachendorf, genauer gesagt, im Weiler Hiensdorf, erlebt. In den 1990er Jahren dokumentierte Peter Perreiter diese Zeit anhand von Zeitzeugenberichten. Schroll unterstützte ihn dabei tatkräftig und hat im August 2023 seine damaligen Angaben für diesen Bericht noch einmal überarbeitet.

»Eine kleine Gruppe von SS-Leuten hat sich ausgerechnet Hiensdorf und Wörglham ausgesucht, um von hier aus wenige Tage vor der Kapitulation den Vormarsch der Amerikaner in Richtung 'Alpenfestung Obersalzberg' aufzuhalten. Da oben stand der Panzer und hat zu uns rübergeschossen« – Hermann Schroll deutet durch sein Wohnzimmerfenster auf die etwa einen Kilometer entfernt und etwas höher gelegene, kleine Kirche von Einharting. »Kurzen Prozess haben die Amerikaner an diesem 3. Mai gemacht. Zwei einquartierte Soldaten kamen bei dem 45-minütigen Beschuss ums Leben.

Die SS war an diesem Tag mit drei Lkw nach Wörglham gekommen. Tags darauf kamen noch etwa 20 Gebirgsjäger mit einem Hauptmann, um den Weiler zu verteidigen. Ein Offizier der Luftwaffe sagte einem Bauerssohn, dem Fuchsen- Konrad, er solle die Gebirgsjäger entwaffnen. Weil die Soldaten müde waren, hatten sie die Gewehre an die Wand gelehnt und schliefen auf dem Fußboden. Der Konrad hatte kein Problem, die Gewehre einzusammeln. Die Gebirgsjäger sannen jedoch auf Vergeltung. Sie stellten Konrads Vater im Hausgang an die Wand und wollten ihn erschießen. Konrad sagte dem Erschießungskommando, dass er die Gewehre im Auftrag der Luftwaffe eingesammelt habe. Der Kommandeur bestätigte das. Damit war der Fuchsenbauer Johann Mühlbacher gerettet. Später hat er in einenKasten auf seinem Hof geschrieben: 'Wörglham wurde am 3. Mai von Panzern beschossen, am 4. Mai hat es sich verteidigt und am 5. Mai hat Wörglham kapituliert.'

Militärflughafen zwischen Mühlen und Langenspach geplant

Angehörige der Luftwaffe, etwa 60 bis 80 Mann, waren bereits im Januar mit dem Auftrag nach Wörglham gekommen, den Bau eines Flugplatzes zwischen Mühlen und Langenspach vorzubereiten.Die Kinder im Dorf bekamen von den Soldaten manchmal 'Luftwaffenschokolade' geschenkt. Nach dem Krieg waren noch Fallschirme da, aus denen die Anwohner Kleidungsstücke herstellten, welche sich beim kleinsten Windstoß aufpluderten, wie sich Hermann Schroll erinnert. Den Amerikanern, die am Nachmittag in Einharting eingerückt waren, ist das Treiben der SS in Wörglham nicht verborgen geblieben. Mit einem Panzer beschossen sie die Fahrzeuge. Die meisten Soldaten flüchteten nach Hiensdorf. Kurz darauf kam der amerikanische Panzer nach Hiensdorf, hat dann aber gewendet, als die Besatzung einen brennenden Lkw der SS sah. In dem ausgebrannten Lkw fand man später viele aufgeblähte Fleisch- und Wurstdosen. Der Inhalt war noch genießbar.

Ein weiterer Lastwagen blieb in Wörglham unter dem Vordach des Fuchsen-Stadels stehen. Es war ein Verpflegungswagen. Die Fracht bestand aus massenhaft Handwürsten (Regensburger) und Mehl. Die SSLeute haben der Bevölkerung aber kaum etwas von ihrem Proviant abgegeben. Am 3. oder 4. Mai nahmen die Amis die SS-Leute gefangen. Etwa 30 Besatzer kamen aus Richtung Einharting mit einem Spähwagen und zwei Rot-Kreuz-Fahrzeugen nach Hiensdorf. Sie nahmen etwa 20 Personen mit. Die Gefangenen, so hatte ein Augenzeuge zu Protokoll gegeben, seien 'grob hinausgestoßen' worden. Zwei von ihnen konnten durch die Hintertür flüchten. Als sie spätabends zurückkamen, wurden sie sofort aufgefordert abzuhauen, damit die Hofleute keine Unannehmlichkeiten bekommen. Sie sind dann auch gleich gegangen.«

Besonders in Erinnerung geblieben ist Hermann Schroll der Tag seiner Erstkommunion am Weißen Sonntag 1945 in der Pfarrkirche in Vachendorf. Zum Geschehen an diesem 8. April notierte er: »Einige, die weiter weg wohnten, auch ich, warteten nach der Messe beim Wirt, also dem Gasthof zur Post in Vachendorf auf den Beginn der Nachmittagsandacht. Es hätte auf Marken ein paar Würstchen gegeben. Plötzlich bombardierten Tiefflieger die Autobahnbrücke, den Bergener Talübergang. Immer wieder flogen sie ihr Ziel über Vachendorf an. Nach dem Angriff gingen einige von uns Erstkommunionkindern zur Brücke. Wir stellten fest, dass außer einem glatten Durchschlag in der Mitte nicht viel passiert war. Durch den schrägen Winkel sind die Bomben abgeprallt und nicht explodiert. Voll Schmutz sind wir zurück zur Nachmittagsandacht.«

Andreas Seehuber wurde noch an Gewehr und Panzerfaust ausgebildet

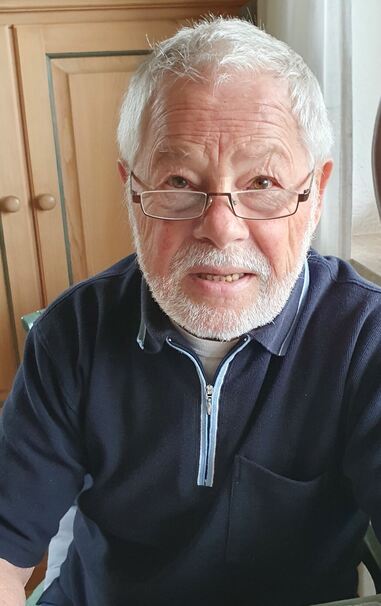

»Was war das Schlimmste für Dich am Zweiten Weltkrieg?« – mit dieser Frage fiel unser Autor praktisch ins Haus, genauer ins Zuhaus in Tettelham, wo der ehemalige CSULandtagsabgeordnete Andreas Seehuber seinen Lebensabend verbringt. Mit 92 Jahren zwar körperlich nicht mehr so recht auf der Höhe, aber geistig fit, schilderte er im August für unsere Zeitzeugen- Serie, wie es ihn bedrückt hat, dass seine Spezln, nur wenig älter als er, zur Wehrmacht einrücken mussten und wie einer nach dem anderen 'für Volk und Vaterland' gefallen ist. Unter den Opfern war sein damals 17-jähriger Cousin Johann aus Holzhausen, der wenige Tage nach Dienstbeginn bei der Wehrmacht in Ostpreußen fiel. Das war für den jungen Andreas das Schlimmste.

Sie waren fünf Kinder beim Hofbauern in Tettelham; Anderl war der älteste der drei Brüder, von denen einer mit 15 verunglückte, der andere wenige Monate vor diesem Gespräch starb. Ein Jahr vor Kriegsende wurde Andreas, wie alle seiner Altersgenossen, zur 'vormilitärischen Ausbildung' einberufen. In Otting stieg er mit seinen Jahrgangsgenossen in den Zug, fuhr nach Berchtesgaden und lernte dort, wie man mit dem Karabinergewehr und mit der Panzerfaust umgeht: »Panzerfaust unter die Schulter, sonst reißt's dir den Arm weg« – die Ausbilder waren erfahrene Soldaten und hatten wohl schon eine Ahnung vom bitteren Ende des 'Tausendjährigen Reiches'. Daher rieten sie den Buben, sich freiwillig zur Infanterie zu melden, denn von dort mussten sie erst nach durchlaufener Ausbildung an die Front. Die Alternative wäre gewesen, zur Waffen-SS zu gehen. »Die wollten uns nicht zu Kriegshelden machen«, sinniert Anderl Seehuber im Nachhinein. In seinem Pass stand aber dennoch 'Kriegsfreiwilliger'. Dieses Dokument habe er dann vorsichtshalber verbrannt.

Nach etlichen Wochen in Berchtesgaden – der Tag begann, der Fitness wegen, mit einem Drei-Kilometer- Dauerlauf – »haben sie uns wieder ausgelassen.« Das war Anfang März, und seiner Erinnerung nach waren die Amerikaner zu jener Zeit schon in Stuttgart. In der Kirche in Otting fanden abendliche Gebetsstunden mit Pfarrer Alois Haslwimmer statt, in denen die Muttergottes angerufen wurde zu helfen, dass die Amerikaner kommen und nicht die Russen. Die waren damals schon in Linz – viel näher als die Amerikaner in Stuttgart. Die Angst vor dem 'Iwan' war deutlich größer, als die vor den Amerikanern.

Es sei eine Erlösung gewesen, als man beim Hofbauer hörte, wie auf der Straße nördlich in Holzhausen die ersten Jeeps und Panzer von Altenmarkt kommend in Richtung Waging rollten. In Holzhausen hatten einige Besatzer Quartier gemacht. Anderls Vater Josef ging mit Sohn Josef hinauf nach Holzhausen, um das Schauspiel zu beobachten. Da sei plötzlich ein Schwarzer von einem der langsam durch den Ort rollenden Panzer gesprungen, auf den kleinen Josef zugelaufen und habe das blonde Kind in den Arm genommen. »Vielleicht hatte er selber einen kleinen Buben daheim«, vermutet Seehuber heute. Die rührende Szene von damals hat er sein Lebtag nicht vergessen. Direkt schlimm sei der Krieg für die Menschen in Tettelham nicht gewesen. »Wir haben keinen einzigen Tag hungern müssen«, sagt Seehuber. Es sei immer soviel dagewesen zum Brotbacken und auch immer eine Sau, die man abstechen konnte. »Die Kapitulation war eine Erlösung«, resümiert er. Anti-Amerikanismus habe es in seinem Umfeld nicht gegeben: »Da war die Angst vor den Russen viel zu groß.«

Andreas Seehubers großes Verdienst war jedoch die Versöhnung mit den ehemaligen Kriegsgegnern aus Amerika. Dazu hat er vor Jahrzehnten seine Erinnerungen aufgeschrieben, die schon in verschiedenen Publikationen veröffentlicht wurden.

Klaus Oberkandler

47/2023