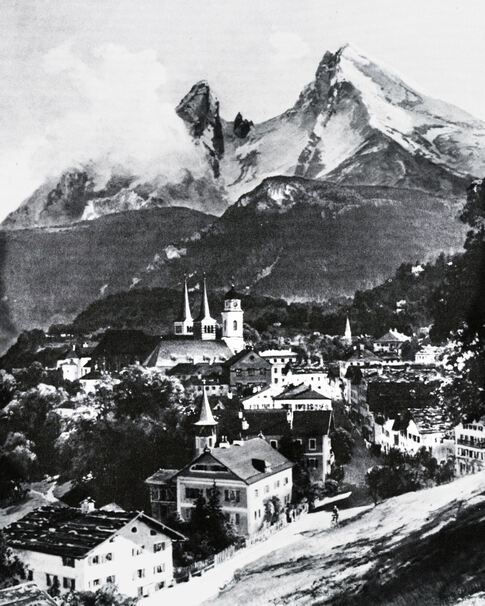

»Wir haben eine große Fußparthie auf den Watzmann gemacht«

Bergsteigen im Jahr 1848 – erzählt von einem 18-jährigen Reichenhaller Teenager

In einem Brief an ihre Mutter erzählt Wilhelmine Daffenreither von ihrem verwegenen Unternehmen, nämlich der Besteigung des 2653 Meter hohen Watzmann-Hochecks. Die Briefschreiberin war ein abenteuerlustiger Teenager aus gutem Haus. Ihr Vater Franz Daffenreither, der Militärkommandant von Bad Reichenhall, zählte mit Sicherheit zur besseren Gesellschaft der Stadt. Der Brief kam über einige Umwege nach Traunstein in den Besitz der Familie von Dobeneck. Lore von Dobeneck, die Ur-Ur-Enkelin von Wilhelmine Daffenreither überließ mir freundlicherweise eine Abschrift.

»Am 29. August 1848 nachmittags um drei Uhr traten wir unsere Reise an. Bis Illsank fuhren wir in der Equipage des Herrn Inspektor Bertels zusammen mit der Cousine Fanni und einem Herrn vom Landgericht«. So beginnt Wilhelmines Bericht. Danach folgt eine detaillierte Aufzählung der Gegenstände die man so dabei hatte: Decken, Mäntel, Schals, Hausschuhe, Lampen, Geschirr, Rotwein, Bier, einen kalten Braten und etliche gegrillte Hendl. Alles in allem eine beachtliche Ladung welche die zwei Bergführer zu schleppen hatten. Die beiden waren nicht zu beneiden. Als ihre eigene Ausrüstung erwähnt Wilhelmine einen runden Hut, Hosen, ein altes Kleid und »echte Gebirgsschuhe, welche ich für die Fußparthie extra machen lassen musste«. Dazu kam noch ein mächtiger Bergstock »der zum Steigen ganz unentbehrlich ist besonders abwärts«.

Zügig begann man mit dem Aufstieg »von einer Sennhütte zur anderen« bis bei Einbruch der Dunkelheit die leer stehende Grubenalpe erreicht war. Die Sennerinnen waren mit ihren Kühen bereits zu den unteren Almen gezogen. »Die Bergführer machten Feuer. Es wurde Suppe gekocht. Wir aßen den kalten Braten, den ich mitgenommen hatte, und tranken Bier. Du siehst liebe Mutter dass wir keine Not gelitten haben.« Von dem Nachtquartier war Wilhelmine dagegen weniger angetan. »Das Gemach war nicht besser als ein Stall. Man steht auf bloßer Erde, kein Fenster, kein Stuhl, durch das Dach glitzerten die Sterne«. Trotz der widrigen Umstände war man bemüht, auf Etikette zu achten. »Die Herren zogen ihre Nachtjacken an, der Herr Inspektor seinen Pelzschlafrock und ich schlüpfte in die Hausschuhe und schlang mir den warmen Schal um den Hals«. Das »Damengemach« war der Schlafplatz der Sennerinnen: ein Bretterverschlag mit aufgeschichtetem Heu. Um drei Uhr früh gab es Frühstück. Danach begann der Aufstieg, der die Gruppe vermutlich über den Felsrücken westlich der Watzmanngrube führte, den man heutzutage als Aufstiegsroute für die Hocheck-Schitour nutzt. »Es gab einen traumhaft schönen Sonnenaufgang. Je höher wir stiegen desto seltener waren Bäume und Gräser. Bald kletterten wir auf allen Vieren in einem Meer aus Felsen, Kies und spitzen Gesteinsbrocken. Von einem Weg war keine Rede mehr«. Wilhelmine klagt doch ein wenig über den beschwerlichen Anstieg. »Hie und da kommt auch Schnee. Die Schuhe werden ganz zerfetzt. Ich hätte nie geglaubt dass es so hoch hinauf wäre. Man sieht es dem Watzmann nicht an. Ich glaubte die Spitze nimmer erreichen zu können«.

Am späten Vormittag kamen sie endlich am höchsten Punkt an. »Eine Felspyramide gerade so groß, dass wir alle sitzen konnten. Wir aßen kalte Hühner und tranken Rotwein«. Wilhelmine schwärmt von der Aussicht und demTiefblick auf den Kleinen Watzmann »aber Schwindel darf man nicht haben — ein falscher Schritt und man wäre verloren«.

Die Erstbesteigung der Watzmann-Mittelspitze im Jahr 1800

Fast fünf Jahrzehnte früher, im Sommer des Jahres 1800 stand auf dieser Felspyramide der 26-jährige Theologiestudent Valentin Stanig. Er war als Teilnehmer einer wissenschaftlichen Vermessungsexpedition unterwegs. Das Watzmann-Hocheck war damals als Wallfahrtsort bekannt und wurde von frommen Pilgern öfter bestiegen. Aber Stanig war nicht nach Wallfahrt zu Mute. Ihn reizte der 750 Meter entfernte höchste Gipfel des Watzmann, die Mittelspitze. »Diese von keinem menschlichen Fuß betretene Spitze entschloss ich mich zu besteigen«. Er glitt über schräge Platten, hangelte sich entlang brüchiger Felsbänder und kroch auf allen Vieren über scharfe Grate. Er schrieb später: »Hier muss die Seele konzentriert seyn. Keiner, auch der frömmste Gedanke darf da statt finden, jeder Tritt, jeder Finger muss streng dirigiert werden, um den Absturz zu vermeiden«.

Heute ist der Watzmanngrat ein versicherter Klettersteig. Aber man muss sich nur einmal die vielen Metallstifte, Drahtseile und Eisenklammern wegdenken um Stanigs alpinsportliche Leistung richtig einschätzen zu können. Stanig schließt seinen Bericht durchaus selbstbewusst mit der Bemerkung, »dass ich etwas geleistet habe, was vielleicht äußerst wenige werden leisten können«.

Auch die 18-jährige Wilhelmine schreibt in ihrem Brief nicht ohne Stolz über die schwierige Kletterei beim Abstieg weil man sich für den weitaus gefährlicheren Weg »an der Schneid hinunter« entschieden habe. Die Beschreibung Wilhelmines bezieht sich vermutlich auf das etwas ausgesetzte Felsgelände entlang der Hocheck-Ostwand. »Wir ließen uns zimmerhoch mit Hülfe unserer Stöcke an Felswänden herunter«. Wilhelmine legt aber auch Wert auf die Feststellung »wir Frauenzimmer haben alles ohne fremde Hülfe geschafft. Den Weg über die Schneid ist noch kein Frauenzimmer gegangen. Durch diese Heldentat haben wir uns in der ganzen Gegend berühmt gemacht!«

Bergsteigen war Mitte des 19. Jahrhunderts eine reine Männerdomäne

In der sogenannten »Goldenen Epoche des Alpinismus« um die Mitte des 19. Jahrhunderts, als die 18-jährige Wilhelmine den Watzmann bestieg, war Bergsteigen eine reine Männerdomäne. Frauen im Gebirge wurden eher belächelt oder schlichtweg ignoriert. Das hat sich heutzutage gründlich geändert. Kürzlich konnte man in der Neuen Züricher Zeitung lesen, dass eine Dreierseilschaft französischer Spitzen-Alpinistinnen den Cerro Torre in Patagonien, einen der schwierigsten Berge der Erde, über die sogenannte Kompressor-Route, im freien Stil geklettert sind. Eine Leistung, die erst ein halbes Dutzend Männer-Teams geschafft haben. Frauen haben bewiesen, dass sie insbesondere im Klettersport Männern voraus sein können. 1993 kletterte die US-Amerikanerin Lynn Hill am El Capitan im Yosemite Nationalpark dieRoute »Nose« im freien Stil, was zuvor noch keinem Mann gelungen war. Ihr Kommentar: »It goes, boys« (Jungs – es ist machbar!) ging in die Alpingeschichte ein.

Die Bergtour auf das Watzmann-Hocheck war für die 18-jährige Wilhelmine Daffenreither anscheinend doch eine echte Herausforderung. Am Schluss ihres Briefes beschreibt sie »die Wonne, als wir wieder Menschen sahen und unseren schrecklichen Durst löschen konnten.« War ja auch kein Wunder. An einem heißen Augusttag auf einer Bergtour nichts anderes zu trinken als Rotwein ist nicht gerade die beste Idee. Der Brief endet mit dem Stoßseufzer: »Zum zweiten Mal möchte ich diesen Weg nimmer machen!«

Otto Huber

28/2024