»Wie Kindlein in Gesundheit und Krankheit gehalten werden«

Augsburger Arzt Bartholomäus Metlinger veröffentlicht 1473 erstes deutsches Fachbuch der Pädiatrie

Mit seinem »Kinderbüchlein« hat er Medizingeschichte geschrieben: Der Augsburger Arzt Bartholomäus Metlinger veröffentlichte 1473 das erste gedruckte, deutsche Werk der Kinderheilkunde – nur ein Jahr nach dem ersten gedruckten Werk der Pädiatrie überhaupt. Das hatte 1472 Metlingers italienischer Professor Paulus Bagellardus herausgebracht. Beide Ärzte waren zu ihrer Zeit weithin anerkannt – bewegten sich aber im Vergleich zu heutigen Methoden in der Diagnostik und Behandlung von Krankheiten in einem mehr als begrenzten Feld. Metlinger und sein Werk haben deshalb heute vor allem sozial- und kulturhistorischen Wert, denn der Gelehrte aus Schwaben ist einer der wenigen Menschen des späten Mittelalters, dessen Lebensweg sich überhaupt quellenmäßig fassen lässt. Bartholomäus ist eines von sechs Kindern des Augsburger Stadtarztes Peter Metlinger, der es ebenfalls zu einem gewissen Ansehen – und sicher auch materiellen Wohlstand gebracht hat, denn sonst hätte er seinen Söhnen kein umfangsreiches Studium im Ausland finanzieren können.

Der Stadtarzt, auch Stadtphysikus genannt, war ein seit dem Spätmittelalter in Städten vom jeweiligen Rat bestellter Mediziner, der in etwa das tat, wofür heute Gesundheitsämter zuständig sind: Zu den Aufgaben des kommunalen Physikus' gehörte die Überwachung der hygienischen Zustände inklusive der Regelung von Maßnahmen beim Ausbruch von Seuchen, dazu musste er Apotheker, Hebammen und Bader beaufsichtigen und Leichenschauen vornehmen. Die meisten der Stadtärzte betrieben nebenbei auch noch eine Privatpraxis und fungierten nicht selten als Leibärzte der hiesigen Honoratioren, was ihnen einen entsprechenden Zusatzverdienst verschaffte und sie gesellschaftlich heraushob.

Bartholomäus Metlinger ist nicht der Einzige unter seinen Geschwistern, der sich einen Namen machen wird: Bruder Peter wird ein bekannter Drucker in Frankreich und ein weiterer Bruder, Matthäus, ist Apotheker in Frankfurt am Main. Seinen Weg als Hochschulstudent beginnt Bartholomäus im schweizerischen Basel, wo er zusammen mit Peter, ein Grundstudium absolviert, das damals Vorlesungen zu Logik und Grammatik beinhaltet und auf ein Fachstudium vorbereiten soll. Um 1463 schreibt sich Bartholomäus dann an der Universität von Padua in Medizin ein. Die 1222 gegründete Universität ist eine der frühesten Hochschulen nicht nur in Italien, sondern ganz Europa und genießt einen ausgezeichneten Ruf, was auch mit dem dort herrschenden liberalen Geist zusammenhängt.

Metlinger ist damals keineswegs der einzige ausländische Student in Padua und er muss auch keine Verständigungsschwierigkeiten fürchten, denn die Unterrichtssprache war an allen Universitäten damals Latein und das musste jeder angehende Student entsprechend beherrschen, um überhaupt aufgenommen zu werden.

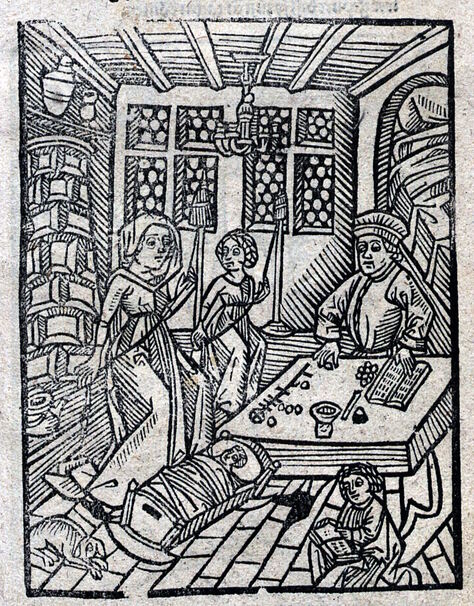

Im Unterschied zu heute wurde bei den Vorlesungen jedoch kaum mitgeschrieben: Papier und erst recht Bücherwaren teuer, der Dozent trug deshalb den Stoff mündlich vor und die Studierenden mussten das Gehörte dann so oft wiederholen, bis sie es auswendig konnten. Dafür hatten die jungen Burschen – Frauen war das Studium nicht erlaubt – weit besseren Zugang zu Professoren als heutige Studenten, denn sie wohnten oft sogar im selben Haushalt wie ihr Dozent, die sich durch die Beherbergung ihrer Schützlinge ein Zubrot verdienten. Grund dafür war, dass das Lehrpersonal ein vergleichsweise mageres Gehalt aus öffentlicher Hand erhielten, wobei sich dieses in Padua aus einer mehr als ungewöhnlichen Quelle speiste: Seit 1413 gab es ein Gesetz, wonach die Gelder für Hochschullehrer mit Steuereinnahmen aus öffentlichen Toiletten und der Prostitution finanziert werden sollten. Wer sich nun wundert, wie viele Kloos und käufliche Damen es damals gegeben haben muss, um all die Professoren zu bezahlen: Die Anzahl der Studenten und damit auch des Lehrpersonals war über viele Jahrhunderte noch mehr als überschaubar und glich dem heutigen Kleinstadtgymnasien – erst im 17. Jahrhundert studierten erstmals mehr als 1000 Studenten an der Universität in Padua.

Bartholomäus Metlinger blieb dort fünf Jahre, ehe er 1468 nach Bologna ging, wo er einen Lehrauftrag bekommen hatte. 1469 später findet sich seine Spur dann aber unerwartet Hunderte von Kilometern entfernt in Heidelberg, der 1386 gegründeten und damit heute ältesten Universität in Deutschland. Nur wenig später reist er dann wieder zurück nach Bologna, wo er im Frühjahr 1470 seine akademische Ausbildung als Arzt mit der Promotion abschließt. Warum der inzwischen 30-Jährige damals die Stippvisite nach Heidelberg unternommen hat, bleibt unklar.

Für mittelalterliche Studenten ist es zwar keineswegs ungewöhnlich, mehrfach die Universität zu wechseln, doch Reisen ist nicht nur mühsam und teuer, sondern auch alles andere als ungefährlich, denn um in den Norden oder umgekehrt von Deutschland in den Süden zu gelangen, muss man zwangsweise die Alpen überqueren und das ist ein mühseliges Unterfangen über steile Pässe, die nur zu Fuß zu bewältigen sind und gleichzeitig sind die Straßen damals insgesamt mehr als unsicher, denn an jedem Eck können Wegelagerer lauern.

Das alles scheint Metlinger jedoch nicht abgeschreckt zu haben – und spätestens 1472 reist er dann erneut von Italien über die Berge, diesmal, um endgültig in seine Heimat zurückzukehren, wo er sich kurioserweise noch einmal als Student immatrikuliert und zwar in Ingolstadt in der dort gerade gegründeten Universität. Was er sich davon verspricht, bleibt unklar. Der Ausflug zurück an die Schulbank ist jedoch nur kurz, denn schon wenig später beginnt er in seiner Heimatstadt Augsburg mit der praktischen Arbeit als Arzt. 1476 steigt er dann in die Fußstapfen seines Vaters und übernimmt in Nördlingen die Stelle des Stadtarztes. Sieben Jahre hat er diese Position inne, ehe er 1483 nach Augsburg zurückkehrt, um dort die berufliche Nachfolge seines Vaters als Stadtphysikus anzutreten. Peter Metlinger Senior stirbt ein Jahr später.

Über das Privatleben von Sohn Bartholomäus ist nur bekannt, dass er inzwischen ebenfalls verheiratet und Vater mehrerer Kinder ist. Die weiteren Spuren seines Medizinerlebens sind ebenfalls gering – lediglich in alten Rezepteinträgen taucht sein Name noch ein paarmal auf. Umso größer – und das schon zu Lebzeiten – ist seine Bekanntheit als Autor des in der ersten Ausgabe »Kinderbüchlein« genannten Fachwerks.

Die erste Auflage dieses ältesten Werks der Kinderheilkunde in deutscher Sprache erschien 1473 und damit ganz zu Anfang seiner Karriere als Arzt. Wie sein Professor Bagellardus stützt sich auch Metlinger in seinen Theorien auf antike Ärzte wie Hippokrates (geboren um 460 vor Christus) und Galen (geborenum 130 nach Christus) sowie Erkenntnisse persischer Ärzte aus dem Mittelalter – unter anderem Rhazes und Avicennus. Obwohl zwischen Hippokrates und Metlinger fast 2000 Jahre liegen, stützt sich die Medizin zur Zeit des Schwaben noch immer auf die erstmals von Hippokrates entworfene Lehre von den Säften im Körper des Menschen, deren Ungleichgewicht als die Hauptursache von Krankheiten angesehen wurden. Dazu glaubte man – wie schon in der Antike – auch im Mittelalter noch an den Einfluss der Gestirne sowie Wetterumstände auf die Gesundheit. Metlinger spricht beispielsweise wiederholt von »Dämpfen« sowie »trockenen« und »feuchten« Zuständen, die Krankheiten verursachten.

Nichtsdestotrotz ist das »Kinderbüchlein« ein nicht zu unterschätzender Baustein auf dem Weg zur modernen Kinderheilkunde, auch deshalb, weil Metlinger sein Werk ganz bewusst nicht auf Lateinisch schrieb, wie damals für wissenschaftliche Abhandlungen gemeinhin üblich, sondern auf Deutsch, denn seine Zielgruppe waren nicht in erster Linie Ärzte oder Studenten, sondern jene Personen, die in der Praxis am engsten in Geburt und Aufzucht des Nachwuchses involviert waren, nämlich Eltern: »ein jeglich Vater und Mutter mögen verstehen, wie erstgeborene Kinder bis zu sieben Jahren in Gesundheit und in Krankheit gehalten werden sollen«, so Metlinger im Vorwort seines Textes, der sich, je nach Ausgabe, gedruckt auf etwa 60 Seiten beläuft.

Die altersmäßige Obergrenze von sieben Jahren hat er dabei ganz bewusst gewählt, denn im Mittelalter galt die Kindheit im Alter von sieben Jahren für beendet, danach begann die Jugend. Diese Grenze war kein biologisches, sondern vielmehr ein soziales Konstrukt, denn Kinder höherer Schichten begannen damals ihre formale Ausbildung, während Buben und Mädchen ärmerer Familien zu diesem Zeitpunkt nicht selten schon ins Arbeitsleben eintreten mussten.

Metlingers Werk, das ein Jahr nach der Erstausgabe unter dem veränderten Titel »Ein Regiment der jungen Kinder« aufgrund der großen Nachfrage eine zweite Auflage bekommt, ist in vier Kapitel gegliedert, von denen das erste die allgemeine Pflege von der Geburt bis zur Zeit umfasst, in dem Kinder die ersten Worte sprechen lernen; das zweite beschäftigt sich mit der Ernährung, das dritte mit Krankheiten und das vierte mit Empfehlungen, wie man mit Kinder bis zum siebten Lebensalter in Erziehungsfragen umgehen soll. Während so manche der Empfehlungen über Hygiene oder Ernährung heute zumindest im weiteren Sinn noch einigermaßen sinnvoll erscheinen, muten die Diagnosen und Therapien bestimmter Erkrankungen mitunter an wie schlechte Satire.

Tatsächlich zeigen sie aber nur auf für moderne Leser fast schauerliche Art und Weise auf, wie begrenzt das medizinische Wissen damals noch war, und daran änderte auch die mühevolle Ausbildung von Ärzten, wie sie Metlinger zweifellos auch noch mit viel Engagement durchlaufen hat, nichts. Als Beispiel mag hier seine Beschreibung eines Hydrozephalus genügen, im Volksmund Wasserkopf genannt, einer meist angeborenen Erkrankung, bei der die mit Flüssigkeit gefüllten Gehirnräume erweitert sind, wofür Metlinger folgende Ursachen verantwortlich macht: »Die erste ist überflüssige Feuchtigkeit des Hauptes, die andere die Dicke der Hirnschale und die dritte sind Dämpfe, die sich im Haupt zu Wasser verwandeln.« Heute weiß man, dass oft Gendefekte zu einer Störung des Hirnwasserkreislaufs führen und die gängige Therapie ist eine operative Ableitung des überschüssigen Hirnwassers.

Metlingers Heilungsvorschläge wirken dagegen mehrals kläglich: Er verordnet der säugenden Mutter oder Amme Schonkost, um Blähungen zu vermeiden und dem kleinen Patienten mit übergroßem Kopf sollte während des Badens ein mit Salbe gefülltes Säckchen auf den Kopf gelegt und anschließend Bittermandelöl in die Nasenlöcher gestrichen werden. Wenn das nicht helfe, solle man Kopfumschläge machen, die mit Mandel- oder Knoblauchbrei bestrichen und mit Weihrauch geräuchert waren. »Danach mache man ein Nasenzipflein aus Wolfsgalle und Hirn mit Myrrhe und zwei Monate lang schiebe man dem Kind alle acht Tage eines nüchtern in das Nasenloch und lasse es sieben Stunden darin«, so Metlingers Empfehlung.

Man mag sich die Enttäuschung damaliger Eltern gar nicht vorstellen, die ihrem Baby derartige Therapien angedeihen ließen – um dann nach Monaten, wenn das Kind überhaupt noch lebte, feststellen zumüssen, dass nichts von den Mitteln geholfen hat.

Auch bei seiner eigenen Gesundheit stieß Bartholomäus Metlinger offenbar an Grenzen, denn anders als sein Vater, der über 80 Jahre alt geworden war, starb er schon 1491 im Alter von nur gut 50 Jahren.

Sein »Kinderbüchlein« überlebte ihn dagegen noch um etliche Jahrzehnte und wurde noch um 1550 aufgelegt und sogar in Teilen auch von anderen Verfassern als Plagiat verwendet.

Susanne Mittermaier

17/2025