Was war los vor 100 Jahren in Traunstein, Bayern und der Welt?

Ein Rückblick im Spiegel des Traunsteiner Wochenblatts auf den Herbst 1924 – Teil II

Im Herbst 1924 gab es aber auch ein Ereignis, das über die Parteigrenzen hinweg einigenden Charakter hatte und die wirtschaftlichen Sorgen zeitweise in den Hintergrund rückte: die Atlantik-Überquerung von Zeppelin ZR-3. Dem Grunde nach war dieser Flug vorbelastet, da es sich um eine Reparationsleistung Deutschlands an die USA handelte und der Zeppelin nach der Ankunft an die Amerikaner übergeben werden musste. Dennoch vermittelte die erste Atlantik-Überquerung mit einem Fluggerät den Deutschen ein Gefühl von Stolz. Rund drei Wochen beherrschte ZR-3 die Nachrichten. Am Montag, den 13. Oktober, wurde die Abreise des Zeppelins mit einer Schlagzeile bedacht: »Luftschiff Z. R. III auf der Reise nach Amerika«. Es folgt ein sehr ausführlicher Bericht von der Abfahrt des Zeppelins von Friedrichshafen nach Amerika (Start: 7.35 Uhr am Sonntag) mit genauen Positionsbestimmungen und Uhrzeiten des Flugs über Europa. Berichtet wird auch von der Enttäuschung Tausender von Besuchern in Friedrichshafen, da wegen Nebels die Abfahrt nicht verfolgt werden konnte.Auch an den Folgetagen werden Standortangaben und die jeweilige Fluggeschwindigkeit genannt, wird von zeitweisen Problemen während des Flugs und von ersten Funksprüchen nach Amerika berichtet (TW, 14.10., 15.10.1924). Der 16. Oktober steht ganz im Zeichen der Ankunft in New York: Beim Überflug der Stadt wären »enthusiastische Szenen« der »zahllosen Zuschauer« und »fortwährend[e] Willkommensrufe« zu beobachten gewesen. Mit einer Reisezeit von 79 Stunden 15 Minuten sei das Luftschiff »doppelt so schnell, als der schnellste Ozeandampfer« gewesen.

Dass die Überfahrt auch politisch aufgeladen war, zeigen verschiedene Grußbotschaften und Pressekommentare aus dem Ausland. So äußerte US-Präsident Coolidge Freude darüber, »daß die freundlichen Beziehungen zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten wieder vollständig hergestellt sind…«. In einem Glückwunschtelegramm des Reichspräsidenten Ebert wurde die Fahrt als »Großtat in der Geschichte« gewürdigt. Der Zeppelin sollte auch in Zukunft »Künder deutschen Könnens sein« und dem »friedlichen Wettbewerb der Völker« dienen. Die englische und französische Presse würdigten die Fahrt überwiegend als große Leistung. In Frankreich stieg aber auch Angst vor neuer deutscher Größe hoch: Frankreich müsste »mehr denn je an dem Versailler Vertrag festhalten«. Nationalistisch aufgeladen war auch der Kommentar in einem ungarischen Blatt: Das Knattern der Luftschiff-Motoren verkündete »lauter als 100 Versailler Verträge, daß Deutschland lebt, daß es weder mit dem Schwerte, noch mit dem Frieden getötet werden konnte.«

Auch in den nächsten Tagen wurde weiter über das Thema berichtet, so etwa über die offiziellen Feierlichkeiten in New York. Der Bürgermeister betonte anlässlich des ehrenvollen Empfangs für die Zeppelin-Offiziere die Freundschaft mit Deutschland (TW, 20.10.1924). Und am 23. Oktober wurde berichtet, dass den Zeppelin-Kommandanten Dr. Eckner auf dem Broadway »eine riesige Menschenmenge [mit] begeisterte[n] Hochrufe[n]« gefeiert hätte. Dieser triumphale Empfang in Amerika ließ die nationalen Emotionen erstarken. Unter der Überschrift »Sonntagsgedanken« wurde am 27. November die Zeppelin-Fahrt in diesem Sinne eingeordnet. Diese wurde als Zeichen deutscher Größe verstanden und es wurde die Hoffnung geäußert, dass dieses Ereignis zur Einheit der Deutschen führen könnte: »Als der deutsche Luftsegler als erster den Ozean überflog und nach der neuen Welt den Sieg deutschen Schaffens und Könnens brachte, da war wieder einmal Deutschland ein Ganzes, eine große Gemeinschaft […]. Da wurden wir aufgerüttelt, standen alle aufrecht und waren wieder stolz.« Es folgte ein längeres Gedicht, in dem insbesondere in den Strophen 5 und 6 ein nationalistischer Unterton deutlich durchschlug:

So fahre hin, Du deutsches Werk, die deutsche Sache immer stärk', und helf so Deutschland weiterhin, das ist der beste deutsche Sinn!

trotzdem geknebelt und geknechtet, und durch die »Grande Nation« entrechtet, trotz der Schikane und der Pein, soll Deutschland nicht verloren sein.

Und auch in Traunstein selbst herrschte große Begeisterung. Der Stadtrat rief zur »Häuserbeflaggung« auf: »Aus Anlaß der glücklichen Landung des Amerika-Luftschiffes ZR-3, die als ein welthistorisches Ereignis einen einzig dastehenden Sieg deutscher Technik und Arbeit darstellt, wird ersucht, die Häuser beflaggen zu wollen.«

Die Zeppelinfahrt ließ aber auch ganz andere Gedanken entstehen. In einem Abdruck eines Beitrags aus der Berliner Illustrierten Zeitung wurde es als »unbestreitbare Wahrheit« bezeichnet, dass die »Zivilisation der Zukunft […] nur auf der Entbehrlichkeit von Kohle, Erdöl und Eisen beruhen [kann] – drei Stoffe, deren Vorräte sich in absehbarer Zeit erschöpfen müssen.« (TW, 16.10.1924). Solche Gedanken zur Nachhaltigkeit standen aber isoliert. Die Begeisterung für Technik überwog und Umweltgefahren fanden wenig Beachtung. So wurde zwar von einem Fischsterben in der Alz bei Trostberg berichtet, verursacht durch eingeleitete Chemikalien der »Stickstoffabrik«. Aber die wichtigste Meldung in diesem Zusammenhang war, dass die Anwohner die toten Fische verzehrt hätten, »ohne dadurch an der Gesundheit Schaden erlitten zu haben.« (TW, 28.10.1924).

Bereits eine Woche nach Ankunft des Zeppelins in New York wurde für einen Film über die Zeppelin-Fahrt geworben: »Achtung! Aktuelle Extra-Einlage: Der 700 Mtr. lange, interessante Film: 'Im Zeppelin über den Atlantik' wird im Kino am Maxplatz gezeigt«. Aber auch andere Rekorde und technischen Neuheiten fanden den Weg in die Lokalzeitung, etwa ein neuer Höhenrekord eines französischen Piloten mit einem »Eindecker«-Flugzeug (11 841 Meter) oder der Weltrekord für Motorräder bis 500 ccm über 10 Kilometer: 141,176 km/h im Durchschnitt (TW, 16.10. und 05.11.1924). Stolz wurde vom »schnellsten deutschen Zug« berichtet, der die Strecke München – Nürnberg mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 88,4 km/h zurücklegte. Dieser wäre damit der schnellste Zug Mitteleuropas, zudem schneller als die französischen Luxuszüge und nur wenig langsamer als die schnellsten amerikanischen Züge (90 km/h).

Wo Technik und Mensch unmittelbar in Berührung kamen wie beim zunehmenden Autoverkehr, gab es wohl eine ambivalente Haltung. Einerseits fand sich ein ausführlicher Bericht von der »Gesellschaftsfahrt« des Automobil-Klubs Traunstein rund um den Chiemsee, an dem »3 Wagen und 8 Motorräder« teilgenommen haben. Die Abfahrt habe »eine Menge schaulustigen Publikums« beobachtet (TW, 11.10.1924). Andererseits beschloss der Traunsteiner Stadtrat, der »bekannten Autoraserei« dadurch entgegentreten, dass für die »Schutzmannschaft« Stoppuhren angeschafft würden, um die Geschwindigkeit zu messen. Im Bericht wurde auch darauf verwiesen, dass kürzlich die erlaubte Geschwindigkeit innerorts von 15 auf 30 Kilometer erhöht worden war (TW, 08.10.1924). Einen Monat später sah sich der Automobilclub Traunstein dazu gezwungen, an die »Automobilisten und Motorradfahrer« zu appellieren, sich innerorts an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h zu halten, die von der Schutzmannschaft mittels Stoppuhr kontrolliert werden würden. So könnte der Ruf der Automobilisten und ihres »schönen Sportes« gehoben werden. Der Verein möchte Warnschilder mit der Aufschrift »Vorsicht Stoppuhren« aufstellen (5).

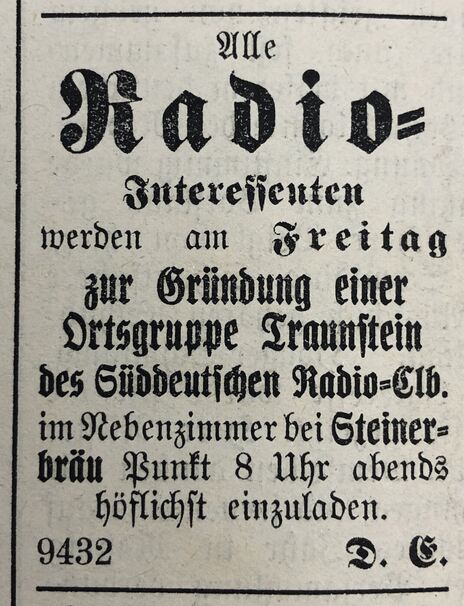

Die Welt wurde aber nicht nur schneller, sondern man rückte durch die technischen Möglichkeiten auch zusammen. Am 1. Oktober wurde von einem offenbar erfolgreichen Versuch der Deutschen Reichsbahn berichtet, auf einem Streckenabschnitt der Verbindung Berlin – Hamburg »drahtlos« zu telefonieren: »Die Verbindung mit beliebigen Fernsprechteilnehmern Groß-Berlins war in kürzester Zeit hergestellt in ausgezeichneter Verbindung.« Und anlässlich des einjährigen Jubiläums der Gründung des Rundfunks in Deutschland soll durch »wissenschaftliche Vortragsreihen mittels Rundfunk […] eine Erweiterung und Vertiefung der wissenschaftlichen Kenntnis des deutschen Volkes erzielt werden.« In Traunstein wurde zeitgleich zur Gründung eines »Radio-Clubs« aufgerufen (TW, 03. bzw. 05.11.1924).

Mit der Verfügbarkeit von Telegraphie, Telefon, Radio und Film wurden auch gesellschaftliche Trends in einer bisher nicht gekannten Geschwindigkeit verbreitet. Das Traunsteiner Wochenblatt griff in sog. Drahtberichten etwa das Thema des neuen Frauenbilds auf. Es erschien etwa erwähnenswert, dass in einem Ort Muurola in Finnland »eine junge Dame« als »Stationsvorstand« angestellt worden war, dass Studentinnen an der Universität in Berlin häufig Töchter von Professoren wären (19 an der Zahl) oder dass in Leipzig »die erste deutsche Tierärztin«, ein »Fräulein Ruth Eber«, »die tierärztliche Approbation erworben« hätte (TW, 11.10., 13.10. und 25.10.1924). Zitiert wurde auch ein Bericht der Kölnischen Zeitung, demzufolge an deutschen Universitäten insgesamt 20 Dozentinnen tätig seien, die »Vorträge und Übungen abhalten«. Nur eine Dozentin gab es in München (TW, 15.10.1924).

Wie sehr die Geschlechterfrage zu einem Kulturkampf führte, zeigte eine Nachricht aus Bulgarien. Das dortige Regime hatte für alle Mitarbeiterinnen im öffentlichen Dienst sowie für alle Schülerinnen eine strenge Kleiderordnung erlassen: Sie mussten »eine Uniform tragen, die aus einem glatten, aus einem Stück gearbeiteten Stoff-Kleid besteht, das am Halse durch einen Stehkragen, am Puls durch enge Manschetten geschlossen ist.« Gleichzeitig wurde der Bubikopf für Schülerinnen verboten: Schülerinnen mit kurzen Haaren dürfen die Schule nicht mehr besuchen (TW, 13.10.1924). Diese Nachricht reizt den verantwortlichen Redakteur des Traunsteiner Wochenblattes zu folgendem Kommentar: »Wir sind auch keine Freunde einer zu freien Frauenkleidung. Aber für Leute, die schon ein Frauenhals und ein Damenarm »reizt«, haben wir ebenfalls nichts übrig.« Er spottete dann weiter über den »Altöttinger Boten«, der sich vielfach mit der »frechen Frauenmode« beschäftige, der »ganz für die bulgarischen langen Schreibärmel« wäre und der berichtet hätte, dass »Geschäftsvorstände erklären, daß nun auch das männliche Personal wieder fleißiger und gesammelter arbeitet, seitdem es nicht mehr durch die weiblichen Reize in seinen Gedanken abgelenkt wird.« (TW, 14.11.1924)

Noch vieles andere bewegte und interessierte im Herbst 1924 die Menschen in Traunstein: Das weitere Schicksal Hitlers, Querelen und Auseinandersetzungen im Völkischen Lager, die kriegerischen Auseinandersetzungen in China und Marokko oder auch die Verhaftung eines Traunsteiner Geschäftsmanns, dem homosexuelle Beziehungen vorgeworfen wurden. Unschuldsvermutung und Datenschutz galten damals wenig: Der Name und die Geschäftstätigkeit des Verhafteten wurden in der Zeitung veröffentlicht. Derartiges wäre heute nur in den sozialen Medien denkbar.

Dr. Alfred Kotter

Anmerkung:

5 Interessant in diesem Zusammenhang ist auch ein Bericht über den Bestand an Personenkraftwagen in verschiedenen Ländern (Stand 1. Januar 1924): USA 13 484 939, England 469 490, Kanada 450 000, Frankreich 352 259, Australien 109 157, Deutschland 100 829; Italien 45 000.

Der Kommentar zu diesen Zahlen lautet: »Die verhältnismäßig geringe Anzahl in Deutschland veranschaulicht die Verarmung Deutschlands. Seit dem 1. Januar 1924 hat sich das Verhältnis etwas zu Gunsten Deutschlands verschoben.« (TW, 18.11.1924)

Teil I in den Chiemgau-Blättern Nr. 50 vom 14. 12. 2024

51/2024