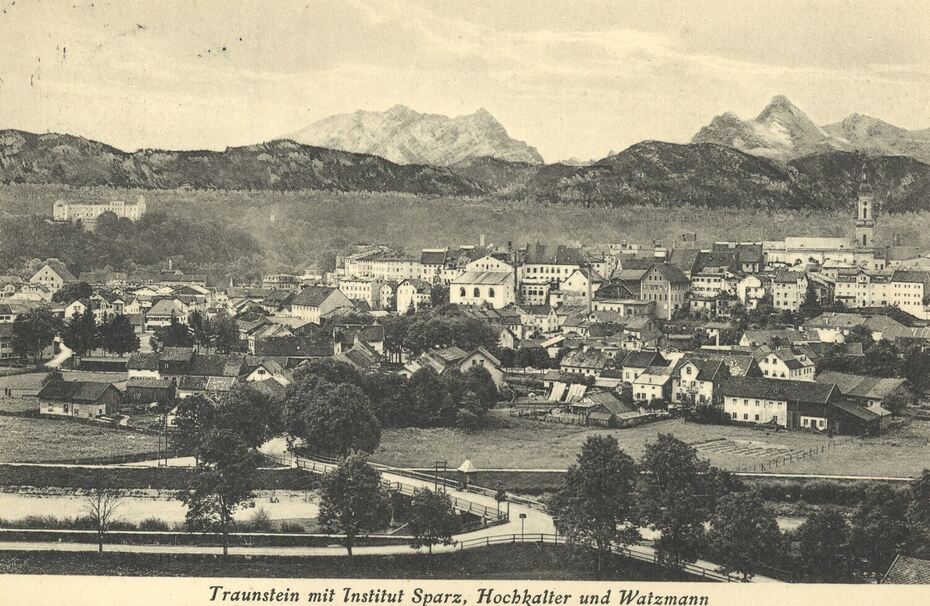

Was war los vor 100 Jahren in Traunstein, Bayern und der Welt?

Ein Rückblick im Spiegel des TraunsteinerWochenblatts auf den Herbst 1924 – Teil I

Was beschäftigte die Menschen in Traunstein vor 100 Jahren? Mit welchen Nachrichten sahen sie sich konfrontiert? Wie war die politische und wirtschaftliche Lage? Auf diese und weitere Fragen soll dieser Rückblick im Spiegel des Traunsteiner Wochenblattes Antworten geben. Damit wird die Reihe fortgesetzt, die mit der Rückschau auf den September 1924 begonnen hat, und die nun einen etwas größeren Zeitraum, den Herbst 1924, betrachtet.

Nach wie vor sind die Rahmenbedingungen im Großen unverändert: Die nach dem verlorenen Krieg entstandene Republik wird nur von einem Teil der Bevölkerung angenommen und nicht zuletzt deshalb sind die politischen Verhältnisse nur bedingt stabil. Die Folgen des Versailler Vertrages(1), insbesondere die Reparationen und die sog. Kriegsschuldfrage belasteten die Bevölkerung real und mental. Gleichzeitig befindet sich die Welt in einem beschleunigten Wandel: Technische Erfindungen verändern den Alltag und gesellschaftliche Umbrüche verunsichern. Die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen sind der Nährboden für populistische Forderungen und extreme Parteien. Gerade auch deshalb lohnten der Rückblick in die Weimarer Zeit und ein Vergleich mit der Gegenwart.

Im Herbst 1924 wurde die politische Debatte auf Reichsebene dominiert vom gescheiterten Versuch einer Regierungserweiterung nach rechts und links, was schließlich zur Auflösung des Reichstags und zur Festsetzung von Neuwahlen für den 7. Dezember 1924 führte. Ausgangspunkt für die Überlegungen einer Regierungserweiterung nach rechts um die Deutsch-nationale Volkspartei (DNVP) und nach links um die SPD war der Gedanke eines Zusammenschlusses »aller nationalen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kräfte im Dienste des Vaterlandes« (TW, 2.10.1924), um nach Annahme des Londoner Abkommens (Dawes-Plan) (2) die außenpolitische Rehabilitation Deutschlands sowie eine politische und wirtschaftliche Konsolidierung auf den Weg zu bringen. Am Ende verlaufen die Gespräche erfolglos. Denn Reichskanzler Marx hatte Mindeststandards für eine Regierungserweiterung festgelegt: Bekenntnis zur Weimarer Verfassung, zum Londoner Abkommen, zum angestrebten Völkerbundbeitritt, zu einer Lastenverteilung nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit sowie zu einer Erhöhung von Sozialleistungen (TW, 9.10.1924). Die Stellungnahmen der Parteien dazu ließen die jeweilige politische Position klar hervortreten:Die bisherigen Regierungsparteien Deutsche Demokratische Partei (DDP), Deutsche Volkspartei (DVP) und das katholische Zentrum signalisieren grundsätzliche Unterstützung des Reichskanzlers, während die DNVP ihrerseits Gegenforderungen aufstellte wie etwa die »Weiterbekämpfung der Kriegsschuldlüge.« Die SPD dagegen möchte eine »Fortführung der bisherigen Außenpolitik«, einen »möglichst rasche[n] Eintritt in den Völkerbund« sowie die »Ratifizierung des Washingtoner Abkommens über den Achtstundentag« (TW, 9.10.1924). Schon am 10. Oktober 1924 meldete das Traunsteiner Wochenblatt dann: »Die Volksgemeinschaft gescheitert. Die Verhandlungen des Reichskanzlers über die Regierungserweiterung sind gescheitert, nachdem die Richtlinien des Reichskanzlers wohl von den Sozialdemokraten, nicht aber von den Deutschnationalen angenommen wurden.«

Das Scheitern der Regierungserweiterung belastet nun auch die bisherige Koalition. So droht die DVP mit Austritt aus der Regierung, sollte die DNVP nicht eintreten (TW, 13.10.1924). Die DDP wehrt sich demgegenüber gegen eine einseitige Erweiterung nach rechts (TW, 15.10.1924), während das Zentrum sich dazu noch nicht eindeutig positioniert (TW, 16.10.1924). Am 21. Oktober wird schließlich berichtet, dass auf Vorschlag des Reichskanzlers und im Einklang mit dem gesamten Kabinett Reichspräsident Ebert den Reichstag aufgelöst habe, da eine Regierungserweiterung endgültig gescheitert sei. Auf einer Versammlung in Münster verteidigt der Reichskanzler diesen Schritt: Eine Regierungsbeteiligung der DNVP hätte im Ausland Vertrauen zerstört (TW, 5.11.1924). Am 27. Oktober erfahren die Traunsteiner Leserinnen und Leser schließlich, dass die Reichstags- und die ebenfalls im Dezember anstehenden Gemeindewahlen zusammengelegt werden und die Wahl am 07.12. stattfindet (TW, 27.10.1924).

Unmittelbar darauf beginnt der Wahlkampf, der auch in Bayern und Traunstein in entsprechenden Versammlungen ausgetragen wird. Bereits am 27.10. wird beispielsweise von einer Veranstaltung der DNVP in München berichtet: Diese ruft dort zum Ende der Reichspräsidentschaft Eberts auf und tritt für die »Wiederherstellung der Monarchie in Bayern und im Reiche« ein. Diese Positionierung wird auch in einem Wahlaufruf unterstrichen: Die DNVP trete für die »konstitutionelle Erbmonarchie« ein und wolle die »Alleinherrschaft des Parlaments« beseitigen (TW, 30.10.1924). Damit nimmt die Partei klar verfassungsfeindliche Positionen ein.

Ähnlich wie heute CDU und CSU verstehen sich in der Weimarer Zeit Zentrum und BVP als Schwesterparteien mit gleichzeitig eigenständiger Akzentsetzung. Eine grundsätzliche Regelung für das Agieren in Wahlkämpfen gab es nicht. Daher mussten die beiden Parteien eine Abmachung für die anstehenden Reichstagswahlen treffen. Der Landesausschuss der BVP möchte bei der bisherigen Übereinkunft (Wahlabkommen) mit dem Zentrum bleiben: Bayern einschließlich der Pfalz soll im Wahlkampf der BVP, der Rest des Reichsgebiets dem Zentrum überlassen werden (TW, 3.11.1924). Damit kann sich die BVP allerdings nicht völlig durchsetzen: Das endgültige Abkommen sieht vor, dass das Zentrum im »rechtsrheinischen Bayern keine eigenen Kandidaten zur Reichstagswahl und zu den Gemeindewahlen« aufstellen wird. Die BVP verzichtet darauf, außerhalb Bayerns aktiv zu werden. Für die Pfalz (3) sollen »getrennte Wahlvorschläge« eingereicht werden. Im Wahlkampf will man »unnötige[…] Schärfe« vermeiden (TW, 17.11.1924).

In den Wahlkampf eingegriffen haben auch unterschiedliche Verbände und Gruppierungen. So gab es eine »Erklärung der Vereinigten Vaterländischen Verbände Bayerns zu den Reichstags- und Gemeindewahlen«: Die Verbände geben zwar an, »eine streng überparteiliche Organisation« zu sein, positionieren sich aber doch eindeutig republikfeindlich: Es wird dazu aufgerufen, »diejenigen Parteien zu unterstützen, welche bereit sind, die vaterländischen Belange zu vertreten, den Kampf gegen Schwarz-Rot-Gold mit aller Schärfe zu führen ….« (TW, 10.11.1924).

Im Bezirk Traunstein hält der Bayerische Bauern- und Mittelstandsbund an verschiedenen Orten Versammlungen zum Thema »Reichstagswahlen, Steuern und Schutzzoll, Aufwertung und Gemeindewahl« mit dem Referenten Landtagsabgeordneter Mang ab (TW, 18.11.1924). Die inhaltlichen Positionen werden auf der Bundesversammlung des Bayerischen Bauern- und Mittelstandsbundes sowie in einem »Wahlaufruf« deutlich: Der Mittelstandsbund seht hinter dem Londoner Abkommen. Der Dawesplan habe gezeigt, dass der »Weg zur Verständigung gangbar« sei. Ein Völkerbundbeitritt komme aber nur in Frage, wenn »die größte Weltlüge von Deutschlands Alleinschuld am Kriege « »zerstört« sei. Außerdem tritt er für Schutzzölle sowie für günstige Kredite und Steuersenkungen für Landwirtschaft und Gewerbe ein. Der Bund möchte auch eine Änderung des Wahlgesetzes erreichen: aktives Wahlrecht erst ab 25, passives ab 30. Zudem solle das Frauenwahlrecht wieder abgeschafft werden. In der Flaggenfrage (4) steht der Bund zu schwarz-rot-gold und damit zum »demokratisch-republikanische[ n] Staatssystem«. (TW, 19.11.1924).

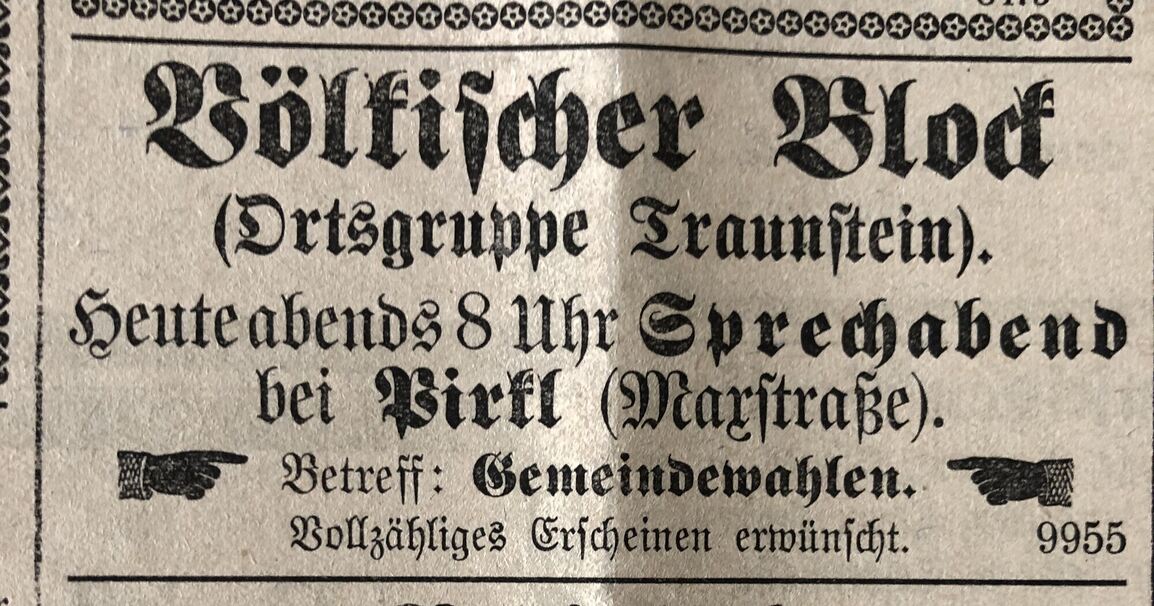

In Traunstein selbst bzw. in unmittelbarer Umgebung gab es Wahlversammlungen der DDP, der SPD und des »Völkischen Blocks«. Dieser war besonders aktiv und warb etwa für eine »große, öffentl. Versammlung« in Bergen (TW, 15.10.1924) oder einen »Sprechabend bei Penninger« (TW, 4.11.1924) bzw. »bei Pirkl (Maxstraße)« (TW, 19.11.1924). Eine große Wahlversammlung fand im Rokokosaal statt (Aufrufe dazu am 10. und 11. November auf der Titelseite des Traunsteiner Wochenblatts). Bemerkenswert ist, dass diese Veranstaltung auch redaktionell beworben wurde, obgleich die Zeitung sonst gegenüber der völkischen Seite Distanz wahrte: Der Besuch der Versammlung sei »der gesamten Einwohnerschaft Traunsteins dringend zu empfehlen« (TW, 11.11.1924).

Eine Vortragsveranstaltung der Traunsteiner DDP im beginnenden Reichstagswahlkampf wird im redaktionellen Teil des Traunsteiner Wochenblattes ebenfalls beworben: Der Redner Otto Stündt aus Nürnberg wird als »erfahrener, temperamentvoller und dabei streng objektiver Redner« gelobt. Der Jugend wird ein Besuch sehr ans Herz gelegt: Diese solle »sich nicht damit begnügen […], gedankenlos abgegriffene und inhaltslose Phrasen nachzubeten und überlebte Abzeichen zu tragen […]« (TW, 25.10.1924).

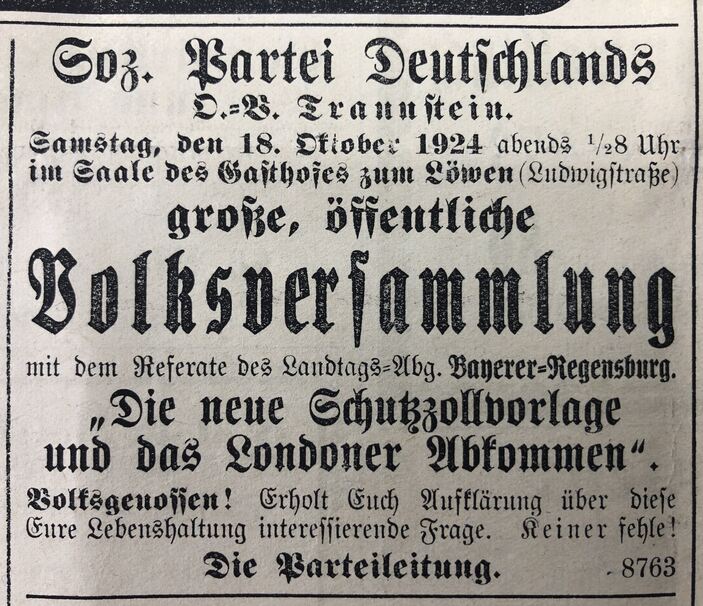

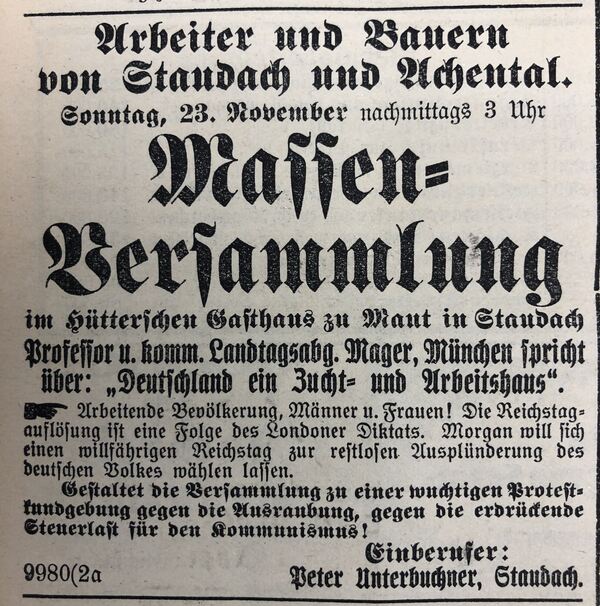

Die SPD lud am 16.10.1924 zu einer öffentlichen Versammlung mit Referat »Die neue Schutzzollvorlage und das Londoner Abkommen« ein (TW, 16.10.1924). Und am 24.10.1924 findet sich ein Bericht von einer Veranstaltung der SPD im Nebenzimmer des Gasthofs Kaiser in Siegsdorf »bei ziemlich gutem Besuch«: Der Abgeordnete Alfons Bayerer-Regensburg spricht über den Dawes-Plan und über Schutzzölle, die seitens der SPD abgelehnt werden. Und auch die Kommunisten riefen zu einer »Massen-Versammlung im Hütterschen Gasthaus zur Maut in Staudach« auf. Bereits im Aufruf positionieren sich die Kommunisten gegen das Londoner Abkommen, in dem sie wohl ein »kapitalistisches« Werkzeug sahen.

Die bisherigen Ausführungen zeigen, dass die politische Stimmung aufgeheizt war. Nach wie vor kam es auch zu politisch motivierten Zusammenstößen der Anhänger verschiedener politischer Richtungen, so etwa zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten im Bayerischen Landtag (TW, 7.11.1924).Und auch die wirtschaftliche Situation war »gefühlt« nach wie vor belastend, auch wenn es Hoffnungszeichen gab.

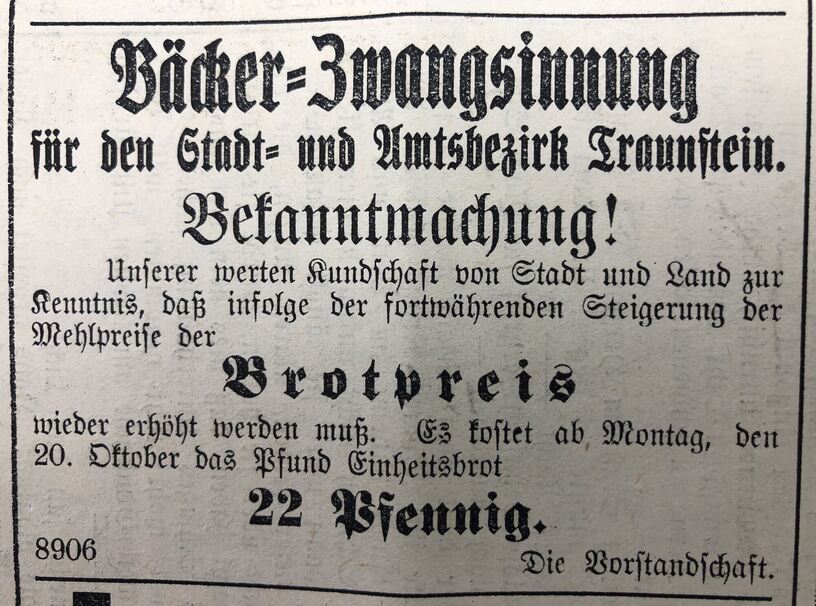

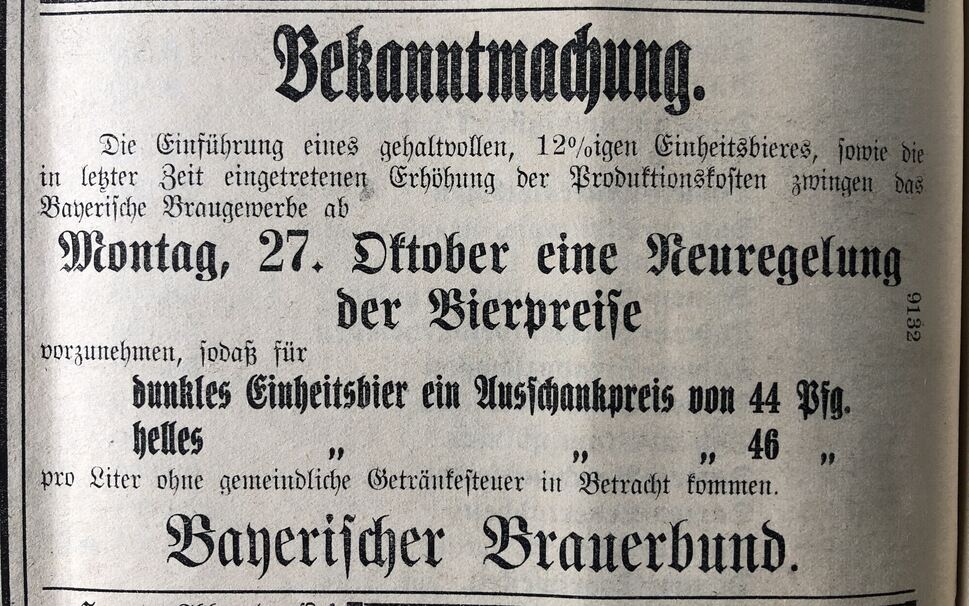

Ein Hoffnungszeichen war, dass die deutsche Anleihe über 800 Millionen Mark, die im Zusammenhang mit dem Londoner Abkommen aufgelegt und anteilsmäßig auf die Siegermächte und die Schweiz aufgeteilt wurde, in allen Ländern vielfach überzeichnet war (vgl. z. B. TW, 1.10., 6.10., 14.10., 15.10., 20.10., 6.11.1924). Mit dieser Anleihe hoffte man, den Grundstein für einen Wirtschaftsaufschwung in Deutschland legen zu können. Andererseits fühlte sich die Bevölkerung durch geringe Einkommen und deutliche Preissteigerungen insbesondere bei Lebensmitteln sowie durch hohe Steuern und Abgaben massiv belastet. Auch bei den staatlich regulierten Preisen für Brot und Bier kam es im Herbst zu Preissteigerungen. So kündigt die »Bäcker-Zwangsinnung« in einer Anzeige an, dass das Pfund »Einheitsbrot« ab 20. Oktober 22 Pfennig kostet. Und am 25. Oktober findet sich eine Bekanntmachung des Bayerischen Brauerbundes zur Erhöhung des Ausschankpreises für dunkles und helles »Einheitsbier« auf 44 bzw. 46 Pfennig pro Liter. Nach heutigen Maßstäben erscheinen diese Preise sehr gering. Aber das Niveau der Einkommen hatte mit den Preissteigerungen nicht Schritt gehalten. So klagt der verantwortliche Redakteur des Traunsteiner Wochenblatts am 14. November über die äußerst geringen Bezüge der »unteren Beamten«.Diese würden lediglich 90 Mark monatlich erhalten. Deshalb wären für diese »vom 20. des Monats Tee und trockenes Brot die einzige Nahrung«.

Dr. Alfred Kotter

Anmerkungen:

1 Nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg musste Deutschland den Versailler Vertrag unterzeichnen, der u. a. erhebliche Gebietsabtretungen, hohe Reparationszahlungen sowie die Anerkennung der Alleinschuld am Kriegsausbruch (sog. Kriegsschuld-Paragraph«) beinhaltete.

2 Durch das Londoner Abkommen wurden erstmals die Reparationszahlungen Deutschlands an die Siegermächte geregelt. Grundlage dafür war der sog. Dawes-Plan.

3 In der Weimarer Zeit gehörte die Pfalz noch zu Bayern.

4 Der sog. Flaggenstreit steht symbolisch für die Kluft zwischen Anhängern der Weimarer Republik (Reichsfarben: schwarz – rot – gold) und den Anhängern des untergegangenen Kaiserreichs (Farben: schwarz – weiß – rot).

Teil II in den Chiemgau-Blättern Nr. 51 vom 21. 12. 2024

50/2024