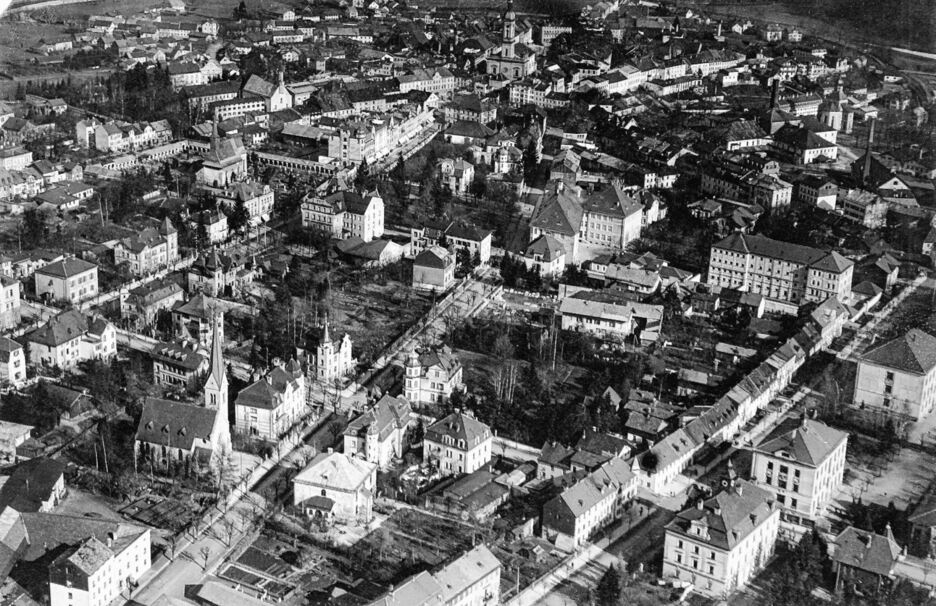

Was war los vor 100 Jahren in Traunstein, Bayern und der Welt?

Ein Rückblick im Spiegel des Traunsteiner Wochenblatts

Gegenwärtig kennzeichnet Deutschland und Europa das Erstarken populistischer und radikaler Parteien, die Sehnsucht nach autoritärer Führung, die Unzufriedenheit mit demokratischen Prozessen, die Verunsicherung durch gesellschaftliche, technische und wirtschaftliche Veränderungen, das Suchen nach »Sündenböcken«. Aber auch für die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts treffen diese Feststellungen zu. Deshalb könnte ein Blick lohnend sein in die Zeit vor einhundert Jahren.

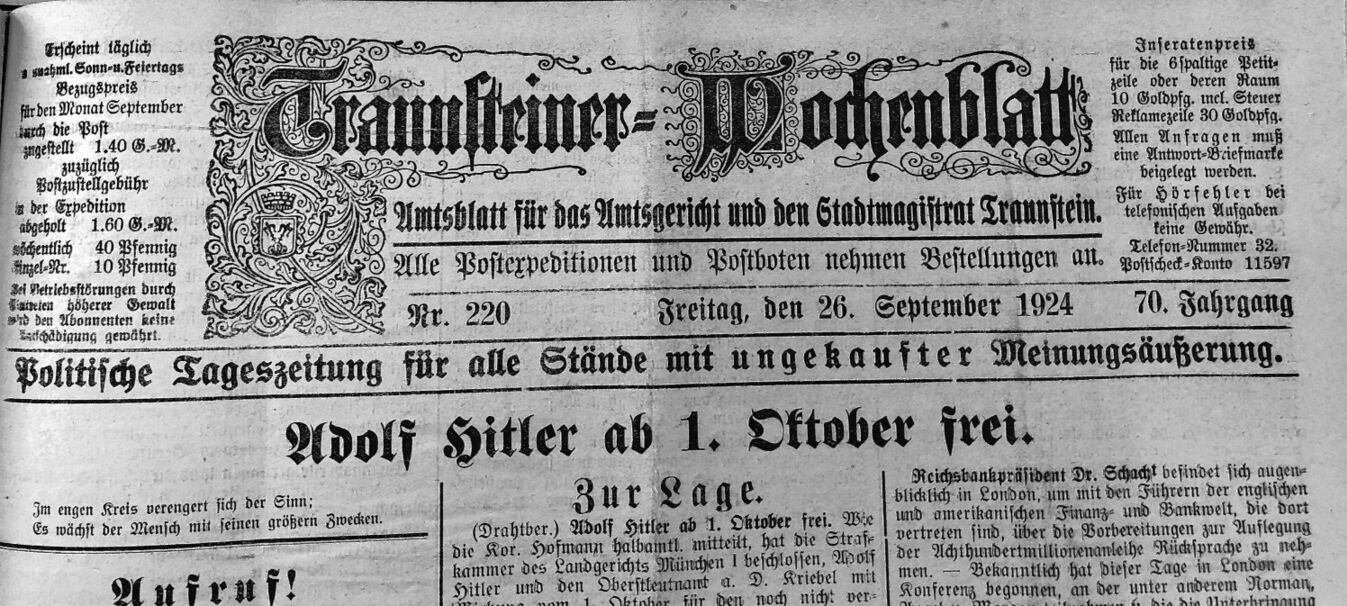

Grundlage des Rückblicks soll das Traunsteiner Wochenblatt sein, das auch damals bereits täglich erschienen ist. Die dortigen Meldungen, Kommentare, Betrachtungen, Berichte und Kleinanzeigen bieten die Möglichkeit, einen Blick darauf zu werfen, was die Menschen in Traunstein und im Chiemgau bewegt hat. Gleichzeitig sollen die politischen Hintergründe aufgezeigt und historisch eingeordnet werden. Und immer wieder soll auch die Frage aufgeworfen werden, ob wir wieder »Weimarer Verhältnisse« haben.

Der erste Rückblick nimmt den September 1924 in den Blick. Noch sind die Auswirkungen des »Krisenjahres« 1923 spürbar: Die Folgen der der überwundenen Inflation(1), des Ruhrkampfes(2) und des Hitlerputsches(3) beschäftigen die Menschen und die Politik. Gleichzeitig zeigen sich Lichtblicke: Durch das Londoner Abkommen(4) kommt Entspannung in die Reparationsfrage und Teile des besetzten Rheinlandes werden von Frankreich geräumt. Das Deutsche Reich hat Aussicht, in den 1920 gegründeten Völkerbund eintreten zu können und amerikanische Kredite eröffnen die Aussicht auf wirtschaftliche Erholung.

Was und wie wird über diese »großen« Ereignisse im Traunsteiner Wochenblatt berichtet? Was erfährt man über die Stadtpolitik und das Alltagsleben der Stadt?

Das große Thema im September 1924 ist die am 30. 8. 1924 erfolgte Unterzeichnung des Londoner Abkommens durch die Siegermächte, durch das der Daws-Plan und damit eine Regulierung der Reparationen wirksam werden konnte. Reichskanzler Marx wird mit folgender Einschätzung zitiert: Das Londoner Abkommen sei eine »ungeheure Entlastung ganz besonders für das besetzte Gebiet.« (TW, 1. 9. 1924). Auch Finanzminister Dr. Luther teilt diese Ansicht und erwartet eine starke Belebung der deutschen Wirtschaft infolge des Abkommens (TW, 3. 9.1 924). Seit der erzwungenen Unterzeichnung des Versailler Vertrags(5) belasteten die Reparationen das Deutsche Reich schwer. Durch das Londoner Abkommen sollte die Reparationsfrage versachlicht, auf das »ruhigere Gebiet der Wirtschaft« geführt werden (Legationsrat des Auswärtigen Amtes Dr. Zechlin; TW, 1. 9. 1924). Gleichwohl gab es in Deutschland starke Gegenkräfte gegen eine Annahme des Londoner Abkommens. So sprach der Nationalverband Deutscher Offiziere von einer »Versklavung Deutschlands« (TW, 2. 9. 1924). Insbesondere für die Deutschnationale Volkspartei (DNVP) war die Zustimmung zum Londoner Abkommen eine Zerreißprobe: In der entscheidenden Abstimmung im Reichstag hatten 48 DNVP-Abgeordnete mit Ja, 52 mit Nein gestimmt. Erst die DNVP-Ja-Stimmen ermöglichten auf deutscher Seite die Annahme des Abkommens. »Erkauft« wurde diese partielle Zustimmung durch eine Erklärung der Reichsregierung zum Kriegsschuldparagrafen des Versailler Vertrags, die den Siegermächten übermittelt worden war. Diese Erklärung zur »Schuldlosigkeit Deutschlands am Ausbruch des 1. Weltkriegs« stößt sowohl in Paris (TW, 1. 9. 1924) als auch in London (TW, 9. 9. 1924) auf Ablehnung. Gleichwohl senden sowohl Frankreich (Rede Herriots im Völkerbund; TW, 6. 9. 1924) als auch der britische Premier McDonald (TW, 9. 9. 1924) Zeichen der Versöhnung und äußern die Hoffnung auf dauerhaften Frieden. Tatsächlich finden sich im September fast täglich Meldungen, die zeigen, dass die im Londoner Abkommen vereinbarte Räumung der besetzten Gebiete im Rheinland sowie die Aufhebung der Zollschranken zwischen den besetzten Gebieten und dem restlichen Reichsgebiet zügig umgesetzt werden (z. B. TW 4. 9. 1924, 5. 9. 1924, 9. 9. 1924, 13. 9. 1924, 18. 9. 1924, 19. 9. 1924). Ein weiteres Zeichen der Normalisierung ist, dass Personen, die während des Ruhrkampfes von der französischen Besatzungsmacht festgenommen oder ausgewiesen wurden, nun freikommen bzw. zurückkehren können (z. B. TW 9. 9. 1924).

Dennoch bleibt die politische Situation in Deutschland und Bayern angespannt. Dies spiegelt sich in einer Vielzahl von Nachrichten, Berichten und Kommentaren. So möchte die Regierung von Thüringen keine politischen Kundgebungen nach den Bestimmungen des zivilen Ausnahmegesetzes mehr genehmigen, da eine »zunehmende Vergiftung der politischen Atmosphäre« festzustellen sei (TW, 2. 9. 1924). Anlässlich eines Berichts über »eine Versammlung der Hackenkreuzler [sic!]« im Bürgerbräukeller in München wird Kritik an der Rohheit der Sprache geübt. Der Vergleich des Reichstages mit einem »Saustall« und des Reichspräsidenten Ebert mit einem Eber wird als »sittliche Verwilderung« gebrandmarkt (TW, 3. 9. 1924). Berichtet wird auch von der Verhaftung des Chefredakteurs der »Roten Fahne«, Fritz Apelt, wegen »wiederholter Aufforderung zum Hochverrat und zum Sturz der Republik« oder von einem Bombenanschlag in Braunschweig auf einen LKW des »Stahlhelm«, einer militant nationalistischen, republikfeindlichen Vereinigung ehemaliger Frontsoldaten (TW, 9. 9. 1924). Auch in Oberbayern ist die politische Lage aufgeheizt. Dies zeigt etwa ein Bericht über den Zusammenstoß der verbotenen »kommunistischen Jugend« mit der Landespolizei in Kirchseeon (TW, 11. 9. 1924). In Ungarn werden drei Bayern mit gefälschten Papieren festgenommen, die dort nach eigenen Angaben die »ungarischen Hackenkreuzler [sic!] organisieren« wollten (TW, 17. 9. 1924). In Bamberg werden einige Mitglieder des »Jung-Deutschland-Regiments« wegen des Überfalls und der Misshandlung von zwei jüdischen Familien verurteilt. Der Hauptangeklagte erhält drei Jahre Zuchthaus, weitere Personen bis zu neun Monate Haft. Aber auch Freisprüche gibt es (TW, 20. 9. 1924). Die Meldungen verdeutlichen, dass die politischen Ränder links und rechts sehr ausgeprägt waren, vor politischen Gewalttaten nicht zurückschreckten und ideologiegetrieben die Weimarer Republik ablehnten und auf einen Systemsturz hinarbeiteten.

Wie sehr die Republik gefährdet war, hatte ja auch der Hitlerputsch im November 1923 gezeigt. Der anschließende Prozess hatte Hitler eine »große Bühne« zur Verbreitung seiner Ideologie geboten und endete mit einer skandalös niedrigen Strafe. Ende September 1924 bewegte die Menschen in Bayern die Frage, ob, wann und unter welchen Bedingungen Hitler frühzeitig aus der Festungshaft entlassen werde. Am 26. September brachte das Traunsteiner Wochenblatt als große Schlagzeile: »Adolf Hitler ab 1. Oktober frei«. Bereits am 23. September wurde über eine mögliche frühzeitige Haftentlassung Hitlers sowie seine anschließende Ausweisung aus Bayern spekuliert. Am 26. September stand fest, dass das Landgericht München I die vorzeitige Freilassung Hitlers aus der Festungshaft beschlossen hatte. Die restlichen vier Jahre der Festungshaft sollten zur Bewährung ausgesetzt werden. Da jedoch die Staatsanwaltschaft hiergegen Einspruch mit aufschiebender Wirkung erhob (TW, 29. 9. 1924), wurde Hitler dann doch erst am 20. Dezember 1924 aus der Haft entlassen. Eine Ausweisung aus Bayern erfolgte nicht.

Auch wenn die aktuellen Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen ebenfalls eine Stärkung der politischen Ränder mit sich brachten, sind wir doch von »Weimarer Verhältnissen« noch ein Stück entfernt. Denn 1924 bekannten sich selbst Repräsentanten des Staats nicht uneingeschränkt zur Republik. Dies wird etwa in einem Bericht über eine Rede des bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Held auf der Generalversammlung des »bayerischen patriotischen Bauernvereins« in Tuntenhausen deutlich. Zwar warnt Held vor einer »völkischen Diktatur«, da diese die Rechte und den Einfluss des Volkes beschneiden würde, aber er fordert auch die Abweisung von allem, »was nicht bayerisch, nicht christlich und nicht deutsch ist«, und versteigt sich zur Forderung nach der Wiedereinführung der Monarchie (TW, 22. 9. 1924). In der gleichen Rede bezeichnet Held die Sozialdemokraten als »Staatsfeinde«, wogegen sich diese vehement verwahren (TW, 29. 9. 1924). Angesichts der geradezu staatstragenden Rolle beim Übergang von der Monarchie zur Republik in den Jahren 1918/19 erscheint der Vorwurf Helds tatsächlich als reine Polemik.

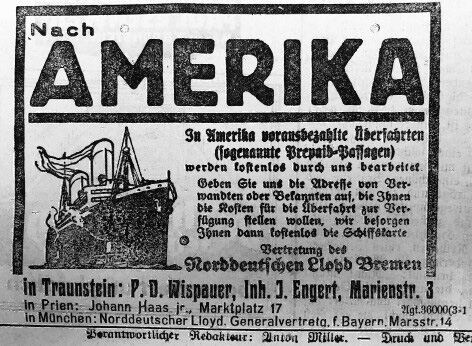

Dass eine ablehnende Haltung gegenüber der Republik in weiten Teilen der Bevölkerung Platz greifen konnte, hat auch mit der wirtschaftlichen Lage in Deutschland nach dem verlorenen Krieg zu tun. Schlaglichtartig wird die wirtschaftliche Situation in einem Bericht über Zivilprozesse vor dem Amtsgericht Rosenheim deutlich: »Nichts vermag die Not der Zeit besser zu illustrieren, als die Tatsache, daß kürzlich am Zivilverhandlungstermin beim Amtsgericht Rosenheim nicht weniger als 11 Offenbarungseide von säumigen Schuldnern geleistet werden mussten« (TW, 16. 9. 1924). Die wirtschaftliche Not lässt auch viele Deutsche zu »Wirtschaftsflüchtlingen« werden. Die Auswanderungsstatistikweist für den Zeitraum 1. Juli 1923 bis 30. Juni 1924 insgesamt 105.415 Personen aus, die Deutschland verlassen haben, »um draußen in der Welt ihr Glück zu versuchen« (TW, 16. 9. 1924). Am 17. 9. ist eine Kleinanzeige geschaltet, in der Vermittlungsleistungen für Ausreisewillige angeboten werden und die Bayerische Landessiedlung in München gibt »Geleitkarten für Auswanderer« aus, die Hinweise und einen Sprachführer für Auswanderer enthalten (TW, 29. 9. 1924).

Die Kleinanzeigen im Traunsteiner Wochenblatt bieten ebenfalls einen Spiegel der Lage der Traunsteiner Bevölkerung. So finden sich vielfach Stellengesuche von (insbesondere jungen) Frauen für Arbeiten im Haushalt oder in der Landwirtschaft. Mehrfach wird auch ein »Kostplatz« für neugeborene Kinder auf dem Land gesucht. Einen Hinweis auf die Kaufkraft der Bevölkerung ermöglicht der Vergleich verschiedener Angebote, etwa für Lebensmittel, mit den damaligen Löhnen. Franz Mayer jr. aus der Maxstraße bietet etwa 500 g Zucker für 0,45 Mark an. Ein Pfund Kaffee kostet 2,40 Mark. Der durchschnittliche Brutto-Monatslohn lag in Deutschland im Jahr 1924 bei rund 100 Mark. In einer Kleinanzeige wird Zitherunterricht in Ruhpolding für 70 Pfennige pro Stunde angeboten. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass sehr viele Warenangebote in den Kleinanzeigen hervorheben, dass die Preise sehr günstig seien. Auch amtlicherseits wird darauf geachtet, dass die Lebensmittelpreise niedrig bleiben: So hat die bayerische »Landespreisstelle« den Semmelpreis amtlich auf »2 ½ Pfennige bei einem Gewicht von 25 Gramm« festgelegt. Gewichtsunterschreitungen werden – darauf wird im Bericht ausdrücklich hingewiesen – strafrechtlich verfolgt (TW, 18. 9. 1924).

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland war 1924 nach wie vor prekär. Aber es gab nach dem Abschluss des Londoner Abkommens durchaus auch Grund zur Hoffnung. Am 25. September wird im Traunsteiner Wochenblatt die »allgemeine Lage« folgendermaßen beurteilt: »Ueberblickt [sic!] man die Gesamtentwicklung des deutschen Wirtschaftslebens seit dem Abkommen von London, so bemerkt man, daß sich doch leise Anzeichen einer Besserung bemerkbar machen«. Als Gründe werden ausländische Kredite, die jetzt fließen, sowie »eine Reihe von wirtschaftlichen und steuerlichen Maßnahmen« der Reichsregierung genannt. Tatsächlich war es dieser mit Einführung der sog. Rentenmark gelungen, eine wirtschaftliche Stabilisierung herbei zu führen. Für eine weitere Belebung sollten Steuerermäßigungen sorgen. Am 24. September wird berichtet, dass auf Verordnung des Reichspräsidenten die Umsatzsteuer ab 1. Oktober »von 2,5 auf 2 Prozent« ermäßigt werden soll.

Die Traunsteiner Stadtpolitik ist im September geprägt von einem heftigen Konflikt zwischen erstem Bürgermeister Dr. Vonficht und vier Gewerbevereinen Traunsteins, der im Traunsteiner Wochenblatt öffentlich ausgetragen wird (TW, 9., 13., 15. und 18. 9. 1924). Hintergrund für gegenseitige, teilweise persönlich gefärbte Vorwürfe sind auch hier letztlich die wirtschaftlichen Verhältnisse. Die Gewerbevereine fordern von Stadtrat und Stadtverwaltung größte Sparsamkeit, da man offensichtlich eine Erhöhung der kommunalen Steuern und Abgaben befürchtete. Hiergegen verwahren sich Bürgermeister und Stadtrat. Den Gewerbevereinen wirft man im Gegenzug einen Mangel an Gemeinsinn vor. Die öffentliche Kontroverse wird schließlich dadurch beendet, dass das Traunsteiner Wochenblatt erklärt, keine Stellungnahmen der Konfliktparteien mehr abdrucken zu wollen. Gleichzeitig positioniert sich die Zeitung zugunsten der Verbände und bescheinigt dem Bürgermeister, »ein sehr unnachgiebige[r] Kopf« zu sein (TW, 20. 9. 1924).

Gesellschaftspolitisch ist das Verhältnis der Geschlechter ein Thema, das die Menschen bewegt. Ähnlich wie gegenwärtig das »Gendern« manche Politiker umtreibt, war damals in konservativen Kreisen das neue Frauenbild umstritten. Unter der Rubrik »Vermischtes« findet sich eine Polemik, die in der Aussage gipfelt, »die Verdrehung der Geschlechter [sei] perfekt«, wenn man bei den Damen etwa Zigarette, Bubikopf und Sporthose, bei den Herren Schokolade und Armbanduhr sehe.

Aber auch die technischen Wandlungen der 20er Jahre scheinen in unterschiedlichster Form auf. Neue Kinofilme werden nicht nur in Kleinanzeigen, sondern auch im redaktionellen Teil beworben, so beispielsweise ein Film über Bismarck: »Es ist sehr begrüßenswert, dass gerade in der jetzigen Zeit unserer nationalen Not und politischen Knechtung durch das Ausland uns gezeigt wird, wie ein Mann in rastloser Lebensarbeit […] ein einiges und nach außen mächtiges deutsches Reich zu schaffen vermochte.« Hier spricht deutlich die Sehnsucht nach einem »starken Mann«. Die Tatsache, dass sich Hitler später selbst gewissermaßen zum »Erben« Bismarcks stilisierte, zeigt, wie fatal diese Sehnsucht enden kann. Neben dem Kino waren auch Lichtbild-Vorträge damals beliebt. In einer Kleinanzeige wird beispielsweise für den Vortrag eines ehemaligen Missionars geworben, der unter dem Titel »25 Jahre unter den Kanibalen der Südsee« mit »farbenprächtigen Lichtbildern« u. a. über »Haifisch- und Krokodilsfang, Menschenfresserei, Blutrache und Sklaverei« sprechen will. Ungebrochen spricht aus dieser Anzeige ein europäisches Überlegenheitsgefühl, das letztlich auf rassistischem Gedankengut basiert.

Technische Errungenschaften wie Telefon und Rundfunk gewinnen eine zunehmend größere Verbreitung. So steigt die Zahl der Rundfunkteilnehmer von 9.100 am 1. April 1924 auf rund 200.000 im September (TW, 17. 9. 1924). Und immer wieder finden sich Anzeigen, in denen kundgetan wird, dass man an das Telefonnetz angeschlossen worden sei, so etwa die Chiemgauer Import- und Export-Gesellschaft m.b.H. vorm. Geflügelhof Traunstein«, die »unter Nummer 84« nun telefonisch erreichbar ist (TW, 20. 9. 1924).

Auch die Elektrifizierung schreitet voran. Dies ist aber mit bisher nicht bekannten Gefahren verbunden. Deshalb wird am 24. September davor gewarnt, Drachen im Umfeld von Hochspannungsleitungen steigen zu lassen. Nicht versäumt wird auch, darauf hinzuweisen, dass Eltern »für den etwa entstandenen Schaden haftpflichtig sind.« Da der Strom im städtischen Elektrizitätswerk produziert wird, kann am Montag, dem 8. September wegen der »Bachauskehr« imMühlbach keine Zeitung erscheinen.

Die Zeitungsausgaben aus dem September 1924 eröffnen ein Panoptikum der damaligen Zeit mit all ihren Widersprüchen. Einerseits gab es leichte Anzeichen für eine Besserung der wirtschaftlichen und politischen Lage. Andererseits sahen sich viele Menschen durch ihre persönlichen wirtschaftlichen Verhältnisse, durch gesellschaftliche und technische Umbrüche überfordert. Politisch radikale Stimmen, die »einfache« Lösungen versprachen, fanden auch deshalb Gehör.

Dr. Alfred Kotter

1 Aufgrund der enormen Verschuldung im Krieg, die Belastungen durch Reparationen nach dem Krieg und die Finanzierung des Ruhrkampfes war es 1923 zu einer Hyper-Inflation gekommen.

2 Frankreich nahm 1923 Verzögerungen bei den Reparationszahlungen zum Anlass, das Rheinland zu besetzten. Deutschland reagierte mit einem Generalstreik, der durch eine ungehemmte Geldvermehrung durch die Notenpresse finanziert wurde.

3 Am 9. November 1923 unternahm Hitler einen Versuch, die Weimarer Republik zu stürzen. Vor der Feldherrnhalle in München wurde dieser Putschversuch durch die Landespolizei beendet und Hitler anschließend zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt.

4 Durch das Londoner Abkommen wurden erstmals die Reparationszahlungen Deutschlands an die Siegermächte geregelt. Grundlage dafür war der sog. Dawes-Plan.

5 Nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg musste Deutschland den Versailler Vertrag unterzeichnen, der u. a. erhebliche Gebietsabtretungen, hohe Reparationszahlungen sowie die Anerkennung der Alleinschuld am Kriegsausbruch (sog. Kriegsschuld-Paragraph«) beinhaltete.

38/2024