Was war los in Traunstein, Bayern und der Welt?

Ein Rückblick im Spiegel des Traunsteiner Wochenblatts auf das Frühjahr und den Frühsommer 1925

Kürzlich wurde hier berichtet, wie die Wahl eines neuen Reichspräsidenten auch in Traunstein die Bevölkerung polarisierte. Mehr als zwei Drittel der Traunsteinerinnen und Traunsteiner wählten mit Hindenburg den Repräsentanten des untergegangenen Kaiserreichs und nicht den Kandidaten des republikanischen Lagers, den Zentrumspolitiker Marx. Offensichtlich herrschte angesichts der massiven politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technischen Umbrüche eine starke Sehnsucht nach Sicherheit und Überschaubarkeit, nach Stabilität und Ordnung, nach Tradition und Heimat.

Aus den Ausgaben des Traunsteiner Wochenblatts im Frühjahr und Frühsommer 1925 lässt sich diese Sehnsucht immer wieder ablesen, aber auch, wie rasant sich die Welt veränderte. Bezeichnende Beispiele für diesen Zwiespalt, diese Zerrissenheit zwischen Moderne und rückwärtsgewandter Sehnsucht liefern drei Meldungen unter »Vermischtes« am 14. März 1925: So wird einerseits von einer »der wichtigsten Entdeckungen auf dem Gebiete der Ernährungswissenschaft« berichtet, der Entdeckung der Vitamine durch Casimir Funk in London. Es wird die Bedeutung der Vitamine zur Vermeidung von Mangelkrankheiten wie Skorbut hervorgehoben. Und auch die Meldung von der Erfindung eines »Telegraphons«, mit dessen Hilfe Telefongespräche auf eine »Wachswalze übertragen werden« können, wird sehr fortschrittsfreundlich formuliert. Andererseits findet sich zwischen diesen beiden Beiträgen unter der Überschrift »Der Sieg des Mißklangs« ein massiv ablehnender Artikel über Jazz-Musik: »Früher schwärmte man für edle Harmonie, die laute Gegenwart schwärmt für Schrill- und Mißklang und ist beherrscht von ihm. Das ist Jazzband. Sie spielt auf zu dem Tanz, in dem sich die übernervöse und überreizte Zeit verrenkt. […] Je tiefer aus dem Negerwald der Jazzbandmusiker kommt, desto höhere Preise zahlt man ihm. Die meisten Dollar gibt Amerika jetzt einer, eine Gastspielreise durch die Welt ausführenden, Jazzkapelle von echten männlichen und weiblichen Maoris, deren Väter in den Dschungeln Neuseelands Menschen fraßen. Und die Tänzer sind entzückt: welche Elementarität des barbarischen Lärms! Man bleibt so ganz im Takt des Tages, der auch nur Gedränge, Gestoße, Zank, politischen Skandal, Finanzkrach, Börsenfieber, Raub- und Lustmord, Streik usw. geschrien hat. Erregung, immer nur Erregung!!«

Aus diesen Worten sprechen eine tiefgehende Verunsicherung und eine ausschließlich negative Wahrnehmung der politischen und gesellschaftlichen Veränderungen. Angesichts dessen flüchtet sich der Autor in eine vermeintlich »heile« Vergangenheit. Auch in einer Rezension des Grillparzer-Stücks »Weh´ dem, der lügt!«, das von der bayerischen Landesbühne in Traunstein aufgeführt wurde, findet sich dieses Unbehagen angesichts künstlerischer »Modernität«: So sei »ein großer Teil unserer Theatergemeinde nicht einverstanden gewesen« mit »Uebertreibungen« sowie mit der »hochmodernen Bühnenausstattung«. Der Rezensent begegnet dieser Herausforderung mit Sarkasmus: »Nun, wir in der langsamen Provinz sind eben noch nicht so weit, daß wir uns leichten Herzens vom Althergebrachten trennen, wir stehen leider den überwältigenden Offenbarungen der modernsten Kunst noch immer ablehnend gegenüber …«. (TW, 25. 3. 1925)

In diesem sarkastischen Kommentar findet sich ein Gedankenmuster, das in konservativen, vor allem aber reaktionären Kreisen geradezu zeitprägend war: Hier die »heile« Provinz, die den »alten« Werten treu geblieben ist, dort die verkommene, überreizte Großstadt. Diese Großstadtkritik findet sich – unterlegt mit rassistischem Gedankengut – auch in einem Kommentar zu den neuesten Pariser Modeerscheinungen. Dort seien »rote Ohren, rote Nasenlöcher und blau oder braun gefärbte Augenlider« modern. Auch »den Augenwimpern [soll] größere Aufmerksamkeit geschenkt werden.« Diese sollen gekräuselt werden. Das Urteil des Autors fällt drastisch aus: »Jetzt fehlt nur noch der Ring durch die Nase und der Talg, der die Frisur versteinert, um die Pariserin wahrhaft unwiderstehlich zu machen. In einem Lande, das ohnehin schon vollkommen vernegert ist.«

An rassistische Verschwörungstheorien, wie sie auch heute im rechtsradikalen Spektrum verbreitet sind, erinnert ein Vortrag, der am 31. März im Hofbräuhaus-Saal in Traunstein gehalten wurde, und auf den das Traunsteiner Wochenblatt in einem Vorbericht kritiklos hinweist. (TW, 28. 3. 1925) Der »bekannte Schriftsteller F. L. Bilse« spricht über den angeblichen »Negerroman« mit dem Titel »Die schwarze Welle«.(1) Darin wird die Besetzung des Rheinlands durch französische Truppen, denen auch Soldaten aus den französischen Kolonialgebieten Afrikas angehören, kritisiert. Der Vorbericht beschwört die Gefahr der »Überfremdung« herauf. Der Vortrag werde zeigen, »wie sehr die ‚schwarze Schmach‘ ganz Europa bedroht, aber auch höchst verhängnisvoll für Frankreich selbst ist, über das sie infolge des ungeheuren Anwachsens der afrikanischen Bewegung jeden Tag vernichtend hereinbrechen kann.«

Waren derartige rassistische Ausfälle im Traunsteiner Wochenblatt eher die Ausnahme, sind nationalistische und militaristische Töne fast alltäglich. Schlaglichtartig wird dies an einem Bericht aus Bad Gögging deutlich. Die dortige Schule habe Landkarten mit den neuen Grenzen gemäß des Versailler Vertrages erhalten. Als der Lehrer die Gebiete zeigte, »die uns der Feind geraubt durch List und Trug« hätten die »großen Buben« gerufen: »Herr Lehrer, dös hol'n ma uns wieder.« Der Kommentar des Berichterstatters lautet: »Dieser herzerfrischende Geist soll die ganze deutsche Jugend beseelen, dann dürfen wir wieder an die Zukunft glauben.«

Ganz selbstverständlich wird Mitte der 20er Jahre auch von den »Helden« des Weltkriegs gesprochen. Dies zeigt sich beispielsweise in einem ausführlichen Bericht über die Feierlichkeiten anlässlich des 30-jährigen Gründungsjubiläums des Gebirgstrachtenerhaltungsvereins Bergen (TW, 22. 5. 1925): Ein »imposanter Fackelzug« sei zur Kriegerkapelle hinaufgezogen. »Die Heimatberge sandten in lodernden Feuern den zu ehrenden gefallenen Helden treue Grüße ins Tal. Wuchtiger Kanonendonner erzitterte die Abendluft, gleichsam als wollte er die tapferen gefallenen Bergener auf den verschiedenen Schlachtfeldern aufwecken zur angebahnten Weihestunde in der Heimat.« Der enthusiastische Bericht endet mit folgendenWorten: »So lange Deutsche solche Feste feiern, ist es um unser Vaterland nicht gefehlt. Jugend in der Tracht; Auf Treu und gute Sitte stets acht!«

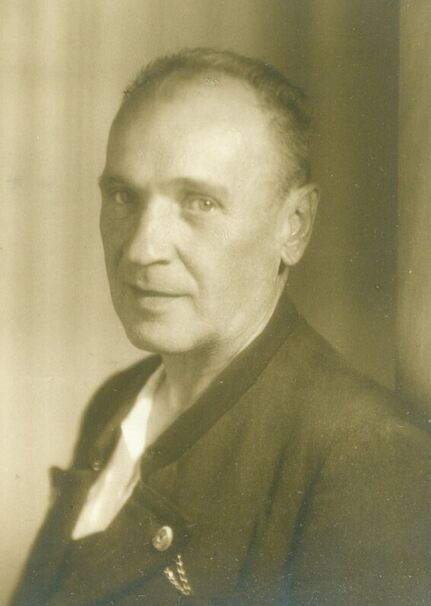

Allzu offenkundige Kriegsverherrlichung bleibt allerdings seitens des verantwortlichen Schriftleiters Anton Miller nicht unwidersprochen.(2) So wird der Bericht von einer Versammlung des Frontkriegerbundes mit Vortrag von Fürst Wrede kommentiert. Zunächst werden äußerst knapp die Thesen Wredes zusammengefasst: »Fürst Wrede streift in kurzen Umrissen, warum wir im Ausland die Achtung verloren haben, daß die Hochverräter an der Spitze, die Schieber im Volke und die Barmats als Exkremente dieses Systems nichts anderes gebären konnten.« Außerdem sei er der Meinung, »daß der thermische Todesstrahl, der übrigens noch eine Utopie ist, es noch so weit bringen wird, daß die Feuerwaffe ausgeschaltet wird und daß dann wieder 'die schöne Zeit' kommen wird, in der sich der Mann mit dem aufgepflanzten Bajonett und der gesenkten Lanze zerfleischend gegenübersteht mit dem Feinde.« Dem hält Miller entgegen, auch er sei Frontsoldat, wünsche sich aber diese 'schöne Zeit' nicht mehr herbei: »Das Blut und die Tränen, die Not und die Greuel haben uns zu Pazifisten bis auf die Knochen verwandelt.« Er glaube zwar nicht, »daß menschliche Vernunft die Kriege aufhören läßt, wir glauben aber, daß der Krieg durch den Krieg selbst vernichtet wird.« Denn es sei absehbar, »daß die fortschreitende Kriegstechnik den Menschen immer mehr als Machtfaktor ausschaltet und so den Menschen in solchen Massen töten wird, daß Völker aussterben werden. Dann, aber erst dann, wird dem Menschen der Kriegsgeist aus dem Leibe gerissen …«. Mit diesen Worten nimmt Miller gewissermaßen das »Gleichgewicht des Schreckens« vorweg, das allerdings Kriege unterhalb der atomaren Schwelle auch nicht verhindern konnte.

Vorträge wie der des Fürsten Wrede verstören mit ihrer Kriegsverherrlichung aus heutiger Zeit. Gleichzeitig schwingt bei aller rückwärtsgewandten Sehnsucht nach der »schönen Zeit« auch technische Fortschrittgläubigkeit mit, wenn vom »thermischen Todesstrahl« fabuliert wird. Diese Faszination, die technische Neuerungen in den 20er Jahren auslösten, findet sich auch im Traunsteiner Wochenblatt häufig. So wird über die »Gasfernzündung in Berlin«, die die »Laternenanstecker […] aus dem Straßenbild verschwinden« lassen wird (TW, 20. 3. 1925), ebenso berichtet wie von den Plänen eines Tunnels unter dem Ärmelkanal (TW, 17. 4. 1925)(3), der Planung einer Autobahn von Aachen nach Berlin, über eine »Funkverbindung unter fahrenden Motorfahrzeugen einerseits, sowie zwischen diesen und bestimmten Empfangsstationen andererseits« (TW, 14. 3. 1925) oder über die Vision eines U-Bahn-Projekts in München (TW, 30. 3. 1925).(4)

Gerade der Mobilitätsbereich erfährt sehr viel Aufmerksamkeit. Groß ist die Faszination insbesondere für den Flugverkehr allgemein, aber auch in der Region. Am 20. März wird angesichts einer Nachricht aus England, dass man »Riesenluftschiffe« bauen wolle, die bis zu 100 Passagiere befördern und Flugverbindungen nach Indien, Ägypten, Südafrika, Kanada und in die USA bedienen könnten, darüber spekuliert, ob »darin die Anfänge eines Weltluftverkehrs zu suchen« seien. Bald wird aber von Rekorden berichtet, die von Flugzeugen aufgestellt worden sind, so der Überflug der Zentralalpen von München nach Mailand (TW, 17. 4. 1925). Interessant ist auch der Bericht über die erste Betriebswoche der Trans-Europa-Union, die mit Junkers-Flugzeugen in »Ganzmetall-Konstruktion« in dieser Woche knapp 25 000 Flugkilometer bewältigt hat. Durchgeführt wurden trotz schlechten Wetters 190 Flüge, bei denen 395 Personen befördert wurden. Bediente Strecken waren: Genf – Zürich; München – Zürich, München – Wien, München – Fürth, Fürth – Leipzig, Berlin – Leipzig, Frankfurt – Stuttgart und Stuttgart – Zürich. Hervorgehoben werden die Vorteile der Ganzmetall-Konstruktion: Gerade bei schlechtem Wetter bestünde hier gegenüber Holz- und Leinwand-Konstruktionen die Gefahr des »Aufweichens und Verziehens« nicht. Für die zweite Betriebswoche werden noch bessere Ergebnisse erwartet. Deshalb ist man zuversichtlich: »Die Prophezeiung, daß das Jahr 1925 erst den richtigen Aufschwung der ganzen Verkehrsfliegerei bringen wird, scheint sich somit nach den ersten Anzeichen zu bewahrheiten.« (TW, 2. 5. 1925)

Das südöstliche Bayern war bei dieser Entwicklung mit an der Spitze. Am 1. Mai 1925 wurde der Regel-Flugbetrieb München – Reichenhall aufgenommen. Das Flugzeug D 542 startete in München »luftfahrplanmäßig« um 9.10 Uhr und landete, nachdem es den Staufen in einer Höhe von 2000 Metern überflogen hatte, pünktlich um 10.10 Uhr in Reichenhall. Der erste Flug war »ausverkauft«. Es wurden vier Passagiere befördert. (TW, 2. 5. 1925) Diesem Ereignis waren lange Vorbereitungen vorausgegangen, von denen das Traunsteiner Wochenblatt ausführlich berichtete (vgl. TW, 18. 3., 7. 4., 18. 4., 30. 4. 1925)(5) Der Flug München-Reichenhall kostet 25 Mark, ein Rundflug 15 Mark. Reichenhaller erhalten 50 Prozent Ermäßigung. (TW, 7. 4. 1925) Das Linienflugzeug wird auf den Namen »Bad Reichenhall« getauft. (TW, 4. 5. 1925)

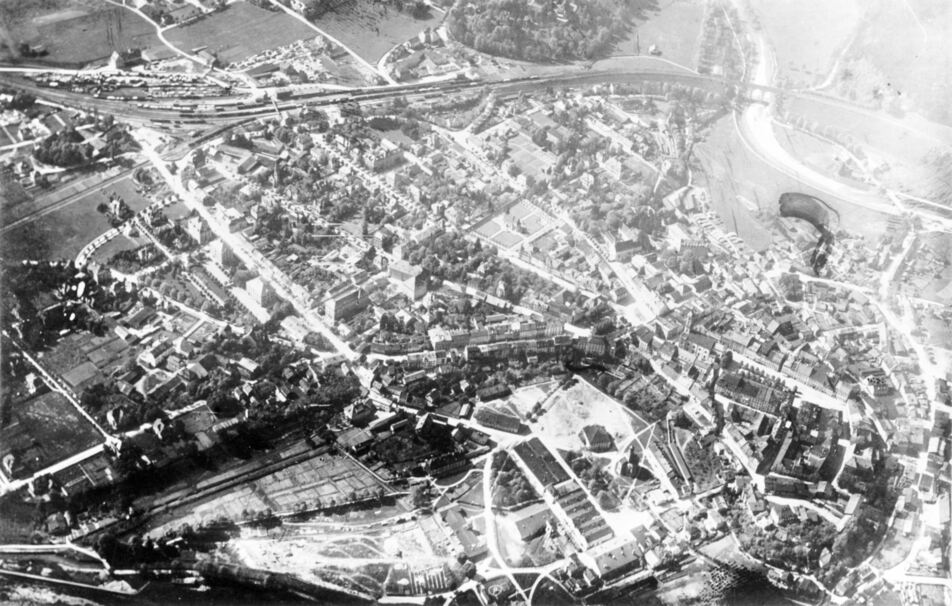

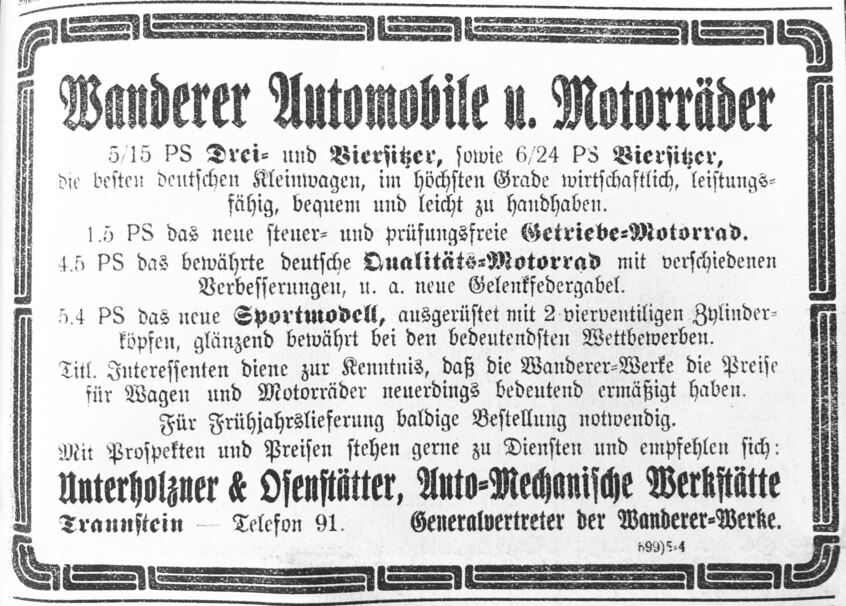

Angesichts der Tatsache, dass der Linien-Flugverkehr nach Reichenhall offenbar gut angenommen wird, beklagt das Traunsteiner Wochenblatt am 6. Mai die Traunsteiner Saumseligkeit: Aus »Traunsteins Bestrebungen zur Errichtung eines Flughafens [sei] nichts geworden.« Dies kommentiert der Autor ironisch: »Dafür aber wird hier zur Zeit fest an der Errichtung eines eigenen Damen-Schwimmbades gebaut, was auch volkswirtschaftlich viel wichtiger und zur Hebung des Ansehens der Stadt bedeutend notwendiger ist.«(6) Diese Kritik und wohl auch die »Flugzeug-Euphorie«, die sich breit macht(7), veranlassen dann doch eine Initiative zugunsten eines Traunsteiner Flughafens. Am 18. Mai werden Flug-Interessierte zu einer Versammlung eingeladen: »Wer Interesse am Flugsport hat, wer wünscht, daß auch Traunstein einen Landeplatz für Verkehrsflugzeuge erhält und damit an die Luftverkehrslinien angeschlossen wird, komme am Mittwoch, den 20. Mai, abends 8 Uhr, zu Pirkl in der Maxstraße (Nebenzimmer).« Leider hat das Traunsteiner Wochenblatt über diese Zusammenkunft nicht berichtet. Fakt ist jedenfalls, dass Traunstein keinen Flugplatz für Verkehrsflugzeuge erhalten hat. Während der Flugbetrieb Mitte der 20er Jahre fast durchgehend positiv auf- und wahrgenommen wurde, war das Verhältnis zum Straßenverkehr zwiespältig. Einerseits war da die technische Faszination für Automobile,(8) der Rausch der Geschwindigkeit und das begehrte Statussymbol. Andererseits sah sich die Bevölkerung zunehmend mit den negativen Auswirkungen des Automobilverkehrs ausgesetzt. So richtet Anfang Februar in der Rubrik »Sprechsaal« ein namentlich nicht genannter Einsender eine »dringende Bitte an den neuen Stadtrat«. Obwohl er sich der vielfältigen Aufgaben des Stadtrates bewusst sei, sehe er auch »die Bekämpfung der Staubplage« als vordringlich an: »Wenn der Autoverkehr sich in dem Maße weiter entwickelt wie in den zwei letzten Jahren, dann erstickt Traunstein, die vielgepriesene Kur- und Ansiedlungsstadt mit der ozonreichen Luft, noch im Staub (bei nassem Wetter im Schmutz) …«. Jeder könne sehen, »welche Staubmassen ein von Rosenheim kommendes Auto aufwirbelt und noch lange hinterläßt, wenn es schon eine gute Weile durch die Straße hindurchgesaust ist. Es ist eine täglich sich oftmals wiederholende Qual für die Anwohner.« Das »Aufspritzen« der Straßen sei keine dauerhafte Lösung: »Da gibt es nur eines: Asphaltierung bzw. Makadanisierung …«. Der Stadtrat solle dafür jährlich »eine bestimmte Summe zur Teilmakadanisierung« vorsehen, und dabei auch die Gehsteige mit berücksichtigen. (TW, 10. 2. 1925) Dieser Bericht lässt erahnen, welchen Belastungen sich die Anwohner der vielbefahrenen Straßen in Traunstein ausgesetzt sahen. Dazu muss man sich vor Augen halten, dass nahezu der gesamte Verkehr zwischen München und Salzburg durch Traunstein verlief. Aus Richtung München kommend mussten die Fahrzeuge zunächst an der Wegscheid die Bahngleise überqueren, um dann über die Rosenheimer Straße, den Max- und Stadtplatz und die Scheibenstraße die Stadt zu durchqueren.

In Reichenhall versucht man der Staubentwicklung mit einem »Straßensprengautomobil der Kruppwerke« für 25 000 Mark entgegenzuwirken. (TW, 18. 3. 1925) In Berchtesgaden, das hier eine Vorreiterrolle einnimmt, will man dagegen die Ursachen der Staubentwicklung bekämpfen. Hier soll die Bahnhofstraße geteert werden. Es handle sich um »ein Verfahren, das zum erstenmal [sic!] in Deutschland auf größerer Strecke Anwendung findet.« Das Verfahren wird ausführlich beschrieben. So heißt es, dass sich der »präparierte Teer« mit dem zuvor aufgebrachten Schotter »zu einer festen Masse« verbinde, die mit »Sand nachbehandelt« werde. Nach zwei Tagen entstehe »eine Straßendecke wie Beton, die staubfrei und glatt ist.« Die ausführende Firma garantiere »eine Haltbarkeit auf 20 Jahre.« (TW, 7. 5. 1925)

Dass hinsichtlich des Straßenzustandes einiges im Argen lag, lässt sich auch daran ablesen, dass der Etat »für Neubau und Unterhaltung der Bezirksstraßen« von 1,9 auf 2,4 Millionen Mark erhöht wurde, da »infolge des gesteigerten Kraftwagenverkehrs« die Straßen »heruntergekommen« seien. Der Ertrag der KFZ-Steuer (immerhin bereits 6,9 Millionen Mark) soll künftig »zur Ausbesserung der Straßen verwendet werden«. (TW, 4. 3. 1925) Und auch der Traunsteiner Stadtrat wendet für die Straßensanierung Geld auf. In der Stadtratssitzung am 6. März wird beschlossen, für die »Bereitstellung von Quetschschotter für die Frühjahrs-Straßeninstandsetzung« 1500 Mark einzuplanen. (TW, 11. 3 .1925) Im Traunsteiner Wochenblatt wird am 28. April der Straßenzustand insbesondere in Bayern beklagt. Hier fänden sich »die schlechtesten Straßen ganz Deutschlands«. Als einer der Gründe wird die Verdreifachung des »Automobil- und Lastkraftwagenverkehrs« seit 1914 angegeben. (TW, 28. 4. 1925) Über die reine Sanierung der bestehenden Schotterstraßen hinaus gehen Überlegungen der bayerischen Staatsregierung. Diese möchte »4000 Kilometer Straßen als Automobil- und Durchgangsstraßen« ausbauen. Pro Kilometer werden 80 000 Mark Kosten veranschlagt. (TW, 4. 5. 1925) Gegenüber diesen Visionen nimmt sich der tatsächliche Einstieg in ein modernes Straßennetz allerdings dann doch bescheiden aus. Das Finanz- und das Innenministerium fordern beim Bayerischen Landtag 2,5 Millionen Mark für den Bau einer »Automobilversuchsstraße« an. Der »Ausbau von Staatsstraßenstrecken [soll] in neuzeitlicher Bauweise unter Anpassung an die Erfordernisse des Kraftwagenverkehrs« erfolgen. Man rechnet für die nächsten Jahre mit einer jährlichen Zunahme des KFZBestands um 30 bis 40 Prozent. Deshalb sei es angezeigt »eine Straßenstrecke […] nach dem Muster einer Zukunftsstraße herzustellen.« In Frage komme die Forstenrieder Straße. Mit der beantragten Summe könnten 20 Kilometer gebaut werden. (TW, 28. 5. 1925)

Zunehmend entwickelt sich der Autoverkehr auch zu einem aufstrebenden Wirtschaftsbereich,(9) wie verschiedene Anzeigen im Traunsteiner Wochenblatt zeigen. Berichtet wird aber auch häufig von einer Schattenseite des zunehmenden KFZ-Verkehrs, den zunehmenden Unfällen.(10) Die Unfallverursacher werden dabei oft kritisiert.(11) Dies ist bei einem spektakulären Unfall an der Wegscheid in Traunstein anders: Dort kam die Frau Dr. Fritz Feuchtwangers aus München bei einem Wendemanöver ums Leben. Grund für das Wendemanöver war, dass Feuchtwanger eine falsche Richtung eingeschlagen hatte und diesen Irrtum auf der Bahnüberführung korrigieren wollte. »Beim Rückwärtsfahren gab das Geländer nach und das Auto stürzte über die steile, fast senkrechte, zirka acht Meter hohe Böschung auf das Trostberger Bahngeleise hinab und überschlug sich dabei.« Feuchtwanger selbst kam mit »schwerem Nervenschock und Armbruch« davon, während seine Gattin einen Schädelbruch erlitt. (TW, 14. 4. 1925) Die gegen Dr. Feuchtwanger eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung werden vom Traunsteiner Wochenblatt folgendermaßen kommentiert: Der Fahrer sei durch die Folgen seines Fehlers bereits gestraft genug, deshalb sollte die Staatsanwaltschaft hier nicht eingreifen. »Wenn aber jemand in diesem Falle eine nicht unwesentliche Mitschuld trifft, dann ist es jene Behörde, die es bis heute unterlassen hat, an dieser gefährlichen Stelle der Hauptverkehrsader München – Salzburg das Warnungszeichen 'Scharfe S-Kurve' anzubringen und ferner einen Wegweiser 'Nach Salzburg'.« Dies seien die eigentlichen Ursachen des Unglücks. (TW, 15. 4. 1925)

Neben den einschneidenden Veränderungen auf dem Gebiet der Mobilität, die auch in der Provinz unmittelbar erlebbar waren, erfuhren die Leserinnen und Leser des Traunsteiner Wochenblattes auch von bedeutsamen Neuerungen auf dem Gebiet der Ernährungswissenschaft und Medizin. Wiederholt wird etwa die Bedeutung der neu entdeckten Vitamine für eine ausgewogene Ernährung hervorgehoben. Am 20. März werden beispielsweise die Hausfrauen angesprochen, die für die »Zubereitung der Speisen schließlich verantwortlich« seien. Diese würden »aufgrund solcher Erkenntnisse bald beurteilen lernen, welche Nahrungsmittel fortan […] bevorzugt, und welche mehr oder weniger zurückgestellt werden müssen.«

Themen aus dem Bereich der Medizin sind außerdem die Röntgenstrahlen, Organ-Verpflanzungen und Bluttransfusionen. Manches wirkt aus heutiger Sicht kurios, manches erschreckend. Am 27. März wird von einem Gerichts-Prozess wegen fahrlässiger Tötung in einem Röntgenlaboratorium berichtet: In der staatlichen Frauenklinik in Dresden erlitten zwei krebskranke Frauen tödliche Verbrennungen durch eine Behandlung mit Röntgenstrahlen, da vergessen worden war, den »Schutzfilter einzuschalten«. Die Angeklagten, zwei Ärzte und eine Röntgenlaborantin, werden wegen fahrlässiger Tötung zu kurzen Gefängnisstrafen bzw. Geldstrafen verurteilt. Auch ein Bericht aus Bad Elster zeugt von einem recht unbedarften Umgang mit Röntgenstrahlen: Dem »Orthopäden Geh. Sanitätsrat Dr. Köhler [musste] infolge seiner langjährigen Tätigkeit im Röntgenlaboratorium die rechte Hand amputiert« werden.(12) (TW, 27. 4. 1925)

Medizinethisch zumindest fragwürdig ist aus der Perspektive der Gegenwart »Ein bedeutungsvoller medizinischer Versuch« einzustufen: Im nordfranzösischen Lille wurde aus dem Kopf eines enthaupteten Straftäters ein »Nervenstrang« entnommen und einem Mädchen, das »an einer unheilbaren Lähmung« litt, implantiert. Lapidar wird festgestellt: »Die Operation ist gelungen.« (TW, 21. 4. 1925)

Das Thema Bluttransfusion ist 1925 noch ziemlich neu: Die »Ueberleitung des frischen Blutes von einem Menschen auf den anderen [gewinne] immer mehr Verbreitung«. Dabei wird in Deutschland und Österreich vorrangig die direkte Übertragung von Gesundem zum Kranken praktiziert, während in romanischen Ländern die »indirekte Bluttransfusion« vorherrschend sei. Zuvor müsse aber beiden ein Tropfen Blut abgenommen und auf einem Glasblättchen zusammengeführt werden, um zu sehen, wie die beiden Proben aufeinander reagieren, »wie sie sich, populär gesprochen, vertragen«. (TW, 15. 4. 1925)

Nur angedeutet ist hier, dass selbst die Wissenschaft von nationalistischen Einflüssen nicht unberührt geblieben ist. Explizit deutlich wird dies im Bericht von einer »Rheinlandfeier« in Wien. Hier »wurde dem Gedanken des Wiederanschlusses Oesterreichs als die Ostmark in Deutschland unter begeisterter Zustimmung eindringlich Ausdruck verliehen.« Die österreichischen Hochschulen hätten sich verpflichtet, den Anschlussgedanken »durch Pflege deutscher Wissenschaft und deutschen Geistes« zu fördern. »Mit dem Gesang 'Die Wacht am Rhein' schloß die Kundgebung.«

Auch heute sehen wir bei verschiedenen Themen – beispielsweise bei der Einstellung zum Impfen oder der Leugnung des Klimawandels – dass Wissenschaft politisiert wird. Und nicht zufällig greift die Trump-Regierung die Wissenschaftsfreiheit an, um eigene »alternative« Fakten ungestörter verbreiten zu können. Der Blick auf die Weimarer Zeit mag helfen, um zu erkennen, wohin dies führen kann.

Dr. Alfred Kotter

Anmerkungen:

1: Der Titel des Werks lautet vollständig: Die schwarze Welle. Ein Negerroman von Afim Assanga, bearbeitet und herausgegeben von Fritz Oswald Bilse. 1925. Afim Assanga ist allerdings eine literarische Fiktion. Das Buch wurde wohl von Bilse selbst verfasst. Bilse hat auch einen Bezug zum Chiemgau, da er zeitweise das Gut Frabertsham bei Obing bewirtschaftete.

2: Der Name Anton Millers erscheint an dieser Stelle zwar nicht, aber es gibt kaum Zweifel, dass er selbst hinter dieser eindeutigen Positionierung steht.

3: Es wird berichtet, dass dieses Projekt bei einem Vortrag in Rom vorgestellt worden sei. Dabei sei eine Verzinsung von fünf bis sechs Prozent zu erwarten. Hingewiesen wird noch darauf, dass »keine militärischen Bedenken mehr [bestünden], da das [sic!] Tunnel jederzeit unter Wasser oder Gas gesetzt werden könnte.«

4: Grund für diese Überlegungen sei, dass »der Straßenverkehr in München einen immer größeren Umfang angenommen hat.« Seit einem halben Jahr gebe es Vorarbeiten zu diesem Projekt.

5: So erfahren die Leserinnen und Leser am 18. April, dass der Reichenhaller Stadtrat den Weg frei gemacht habe für einen Vertrag mit der Trans-Europa-Union für einen Flugbetrieb zwischen München und Reichenhall sowie für Rundflüge über die Alpen. Reichenhall erhält staatliche Subventionen, muss aber selbst einen Teil der Garantiesumme, einen geeigneten Platz, eine Halle sowie einen Flugplatzleiter stellen. Damit kommt Reichenhall Salzburg zuvor, wo auch Pläne für einen Flughafen erwogen werden. (vgl. TW, 4. 3. 1925)

6: Die Errichtung eines eigenen »Damenbades« war Anliegen der Traunsteiner BVP, die damit dem »Sittenverfall« Einhalt gebieten wollte (vgl. dazu Chiemgau-Blätter 2025, Nr. 16).

7: Dazu tragen weitere positive Meldungen zum Reichenhaller Flugbetrieb bei: Der Flugzeugführer der Linienflugmaschine München-Reichenhall hat mit knapp 35 Minuten Flugzeit einen neuen Rekord aufgestellt. Diese »Höchstleistung« rücke »den Flugverkehr in ein immer günstigeres Licht …«.Und am 8. Mai erfolgt die Meldung, dass der Flugplan von Reichenhall nach München mit den Fahrplänen der Bahn synchronisiert werde. So sollen die Fluggäste noch den »Schlafwagenzug« nach Berlin erreichen können. Und am gleichen Tag wird berichtet, dass die Gemeinde Schönau bei Berchtesgaden einen Flugplatz errichten will. Bis dahin werde eine Autoverbindung zwischen dem Flugplatz in Reichenhall und Berchtesgaden eingerichtet.

8: Eine Volksabstimmung, mit der im Schweizer Kanton Graubünden das bestehende Autoverbot verlängert, wird als Ausdruck von »Spießbürgergeist« bezeichnet. (TW, 5. 3. 1925)

9: So hat der amerikanische Autohersteller Ford die Gründung eines Autowerks in Deutschland »in etwa zwei Jahren« angekündigt. Die Produktion soll mit deutschen Rohstoffen im Land erfolgen. Die Beschäftigtenzahl soll bei 30 000 liegen. (TW, 23. 3. 1925)

10: Beispielsweise wird am 25. Mai von zwei Autounfällen mit tödlichem Ausgang berichtet.

11: So habe bei Teisendorf ein »in Traunstein ansässiger Baron, der als Schnellfahrer bekannt ist«, ein Fuhrwerk von hinten gerammt. (TW, 11. 4. 1925) Und es wird mit Genugtuung aufgenommen, dass der Chauffeur des Autos eines Hotelbesitzers aus Zell am See, »ein junger und rücksichtsloser Bursche, der wie ein Wilder drauflos fuhr«, vom Bezirksgericht Kitzbühl »zu drei Monaten schweren Kerkers, verschärft durch Hartlager in einem Monat, verurteilt« wurde. Dies sei eine »gerechte Strafe für einen Autowildling«, der in einer Kurve auf der falschen Seite fahrend einen Mann überfahren und nicht unerheblich verletzt hatte. (TW, 11. 4. 1925)

12: In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts ging man mit Röntgen-Strahlen recht unbedarft um: Teilweise wurden Röntgen-Geräte als Party-Gag eingesetzt.

30/2025