Was war los in Traunstein, Bayern und der Welt?

Ein Rückblick im Spiegel des Traunsteiner Wochenblatts auf die Wahl des Reichspräsidenten 1925

Mitte der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts gab es gegenüber der aus der Kriegsniederlage und der anschließenden Revolution von 1918/19 geborenen »Weimarer Republik« vielfach Vorbehalte. Nicht wenige Menschen lehnten die republikanische Staatsform und die demokratische Regierungsweise ab. Demgegenüber war in der Bundesrepublik die demokratische Verfassung jahrzehntelang weitgehend unumstritten. Seit wenigen Jahren hat sich dies gewandelt: Insbesondere rechtspopulistische Kreise stellen die liberale Demokratie zunehmend in Frage. Haben wir also wieder »Weimarer Verhältnisse«?

Erhellend mag hier ein Blick auf die Reichspräsidentenwahl im Frühjahr 1925 sein: Einerseits kann man bei den Mechanismen populistischer Agitation gewisse Parallelen erkennen. Andererseits wird auch deutlich, dass heute die Demokratie wesentlich gefestigter erscheint als vor 100 Jahren.

Schon kurz nach dem Tod Eberts versuchen sich die Parteien hinsichtlich der Kandidatenfrage für den 1. Wahlgang der anstehenden Wahl des Reichspräsidenten zu positionieren. So berichtet das Traunsteiner Wochenblatt am 3. März, dass die DDP sich bei einer Parteiausschuss-Sitzung für die Aufstellung eines gemeinsamen Kandidaten »der republikanischen Parteien« ausgesprochen habe. Bereits einen Tag später wird ein »Drahtbericht« wiedergegeben, demzufolge »die Zentrale der Kommunistischen Partei Deutschlands [beschlossen habe,] als Präsidentschaftskandidaten den Reichstagsabgeordneten Thälmann aufzustellen.« Und am 6. März fasst das Traunsteiner Wochenblatt Spekulationen der überregionalen Presse zur Kandidatenfrage zusammen: Es werde vermutet, dass SPD, Zentrum und DDP je eigene Kandidaten aufstellen werden. Für das Zentrum wird Marx genannt. Der »frühere Vizekanzler Dr. Jarres« erscheint in der Berichterstattung erstmals am 9. März als Kandidat der »rechtsstehenden Parteien«.

Und auch als der Reichstag beschlossen hat, den ersten Wahlgang der Reichspräsidentenwahl auf den 29. März und den zweiten Wahlgang auf den 26. April festzulegen, geht das Ringen der Parteien in der Kandidatenfrage weiter. Im republikanisch gesinnten Lager werden weiter Versuche unternommen, einen Einheitskandidaten zu finden. So schlägt die DDP Reichsgerichtspräsident Dr. Simon als gemeinsamen Kandidaten von der SPD bis zur DNVP vor. (TW, 10. 3. 1925) Der parteilose Karrierejurist nahm zwar verfassungsgemäß bis zu einer Neuwahl die Rechte des Reichspräsidenten wahr (TW, 13. 3. 1925), aber laut Meldungen des Berliner Lokalanzeigers gilt Dr. Simon bei den rechts stehenden Parteien für nicht vermittelbar. Dr. Jarres könnte dagegen hier auf breite Zustimmung treffen. (vgl. TW, 10. 3. 2025) Tatsächlich wird der ehemalige Innenminister und Vizekanzler Jarres vom rechten Flügel der DVP Einheitskandidat der Rechtsparteien und der »vaterländischen Verbände«. (TW, 14. 3. 1925) Davon abgesehen scheitern parteiübergreifende Bündnisse zugunsten eines Kandidaten weitgehend, obwohl sich beispielsweise der Vorstand des Reichsbanners für einen gemeinsamen Kandidaten von SPD, Zentrum und DDP einsetzt. (TW, 12. 3. 1925). Die BVP schickt den bayerischen Ministerpräsidenten Held ins Rennen. (TW, 17. 3. 1925). Am 20. März werden acht Kandidaten für den ersten Wahlgang zugelassen und im Traunsteiner Wochenblatt der Leserschaft bekannt gegeben:

»1. Otto Braun, preußischer Ministerpräsident a. D., Berlin.

2. Dr. Heinrich Held, bayerischer Ministerpräsident, München.

3. Dr. Willi Hellpach, badischer Staatspräsident, Karlsruhe.

4. Dr. Jarres, Reichsminister a. D., Oberbürgermeister Duisburg.

5. Erich Ludendorff, General der Infanterie a. D., München.

6. Wilhelm Marx, Reichskanzler a. D., Berlin.

7. Ernst Thälmann, Transportarbeiter und Mitglied des Reichstages, Berlin.

8. Dr. Lobe, Senatspräsident beim Reichsgericht in Leipzig.«(1)

Damit hatten alle »Weimarer Parteien« (SPD, Zentrum, DDP), aber auch Nationalsozialisten und Kommunisten eigene Kandidaten aufgestellt. Lediglich der sog. »Reichsblock« aus DVP, DNVP und Wirtschaftsblock konnte ein parteiübergreifendes Bündnis zugunsten von Jarres schmieden.

In Traunstein konzentrierte sich der Wahlkampf im Wesentlichen auf die Kandidaten Jarres (»Reichsblock«) und Hellpach(2) (DDP).(3) Dieser wurde insbesondere von der Redaktion des Traunsteiner Wochenblatts unterstützt: Dr. Willi Hellpach sei als idealer Kandidat anzusehen, da er »der gegebene Vermittler zwischen dem Bürgertum und der Arbeiterschaft« sei. (TW, 18. 3. 1925) Und am gleichen Tag erscheint eine Anzeige mit einer Einladung zur öffentlichen Wählerversammlung zur Reichspräsidentenwahl: »Warum sollen wir Hellpach wählen?« Diese Frage wird am 25. 3. 1925 in einem ausführlichen Artikel wieder aufgegriffen. Darin wird wiedergegeben, wie diese Frage durch den DDP-Redner Dr. Fuchs auf einer Versammlung im Hofbräuhaus inMünchen beantwortet worden ist. Ausschlaggebend für die DDP sei die Vermeidung zu starker Partikularinteressen. Diese werden sowohl dem SPD-Kandidaten Braun als auch dem Kandidaten der Rechtsparteien Dr. Jarres unterstellt. Auch die konfessionell gebundenen Kandidaten Marx und Held seien ungeeignet, das Vertrauen der deutschen Bevölkerung parteiübergreifend zu gewinnen. Ausführlich begründet wird die Ablehnung des Kandidaten der Rechtsparteien Dr. Jarres. Hier werden insbesondere außenpolitische Gründe angeführt: Die rechtsgerichtete Regierung unter Luther habe viel Vertrauen im Ausland verspielt und dadurch die Räumung des Ruhrgebiets verzögert. Auch fehle das klare Bekenntnis für den Eintritt Deutschlands in den Völkerbund. Die Rechtsregierung unter Luther sei auch aus steuer- und wirtschaftspolitischen Gründen abzulehnen, da eine einseitige Klientelpolitik zugunsten der Großindustrie und des Großgrundbesitzes betrieben werde. Damit führe die Rechte einen »Klassenkampf« genau zu dem Zeitpunkt, an »dem die Linke im Begriff steht, das rote Klassenbanner einzuziehen und sich unter der schwarz-rot-goldenen deutschen Flagge dem Staatsgedanken zu erschließen.« Aufgabe der Stunde sei es, Klassengegensätze zu überwinden. Und genau dafür sei Hellpach der richtige Mann.

Dass Jarres tatsächlich weit rechts stand, zeigt ein Bericht über drei »Massenkundgebungen des Reichsblocks« in München, auf denen Dr. Jarres gesprochen hat (vgl. TW, 25. 3. 1925). Dieser hob als »Grundgedanken des Programms des Reichsblockes die Erneuerung des Staates auf nationaler, christlicher und sozialer Grundlage« hervor. Er spricht sich für »eine Revision der Weimarer Verfassung aus« und möchte außenpolitisch die »Erfüllungspolitik« durch eine »Befreiungspolitik« ersetzen. Außerdem dürften »die monarchistisch Gesinnten [nicht] als Staatsbürger zweiter Klasse« behandelt werden. Es sei ein »Verhängnis gewesen«, dass die Weimarer Republik »die Farben schwarz-weiß-rot« preisgegeben habe. Damit vertritt er als Kandidat für das Reichspräsidentenamt teilweise verfassungsfeindliche Positionen. Zugleich agiert er hochgradig populistisch, wenn er mit dem Gegensatzpaar »Erfüllungspolitik« und »Befreiungspolitik« den Anschein erweckt, Deutschland könne durch Härte gegenüber den Alliierten beispielsweise in der Reparationsfrage mehr erreichen, als durch Kooperation. Dies ist schon deshalb unglaubwürdig, da ja die ihn tragenden Parteien des »Reichsblocks« in der Regierungsverantwortung stehen.

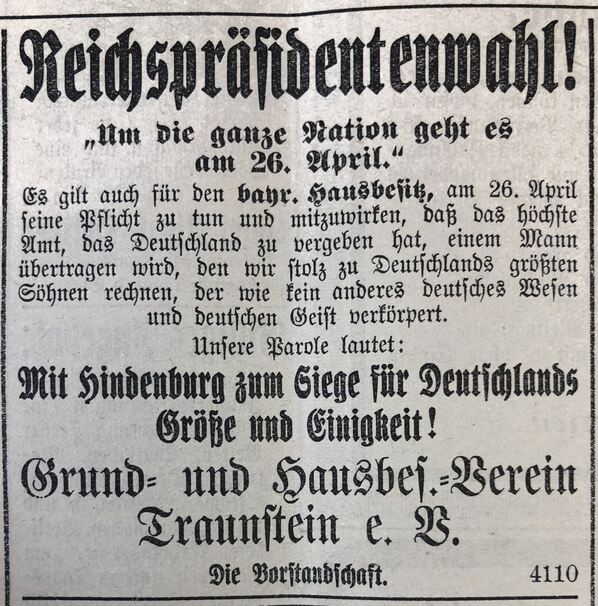

Trotz dieser teilweise verfassungsfeindlichen und populistisch-unrealistischen Positionen, die auch in einer großen Wahlkampf-Anzeige im Traunsteiner Wochenblatt am Vortag der Wahl (28. 3. 1925) wiederholt werden, findet Jarres in Traunstein viel Unterstützung(4) und kann im ersten Wahlgang sowohl in Traunstein als auch auf Reichsebene die meisten Stimmen auf sich vereinigen.

DasTraunsteiner Wochenblatt gibt am 30. 3. 1925 ausführlich die Wahlergebnisse aus der Stadt(5) und dem Bezirk Traunstein, aus verschiedenen Regionen Bayerns, auf gesamtbayerischer sowie auf Reichsebene wieder. Die Traunsteiner Ergebnisse zeigen einige Auffälligkeiten: So gibt es zwischen Stadt und Land (Bezirk Traunstein-Trostberg) einen deutlichen Unterschied bei den Ergebnissen des BVP-Kandidaten Held. Während dieser auf Bezirksebene mehr als doppelt so viele Stimmen wie alle anderen Kandidaten zusammen auf sich vereinigen konnte, lag er in Traunstein zwar auch an der Spitze, aber nur relativ knapp vor Jarres. Außerdem schnitten der SPD-Kandidat Braun, Hellpach, aber auch Ludendorff relativ gut ab. Traunstein, so kann man diese Ergebnisse interpretieren, war einerseits weniger klerikal geprägt als das Umland.(6) Zudem gab es eine starke nationalkonservativ-nationalistisch geprägte Wählerschaft auf der einen Seite und andererseits durchaus auch Verfechter der Weimarer Republik. Nüchtern festzuhalten bleibt allerdings, dass nur rund ein Drittel der Traunsteiner Wählerschaft eindeutig republikanisch stimmte. Dass der Kandidat der DDP, Dr. Hellpach, sowohl im Bezirk als auch in der Stadt Traunstein mit insgesamt 633 Stimmen relativ gut abgeschnitten hat – etwa im Vergleich zum Nachbarbezirk Berchtesgaden-Reichenhall, wo er insgesamt nur 151 Stimmern erhielt – mag auch an der Unterstützung des Traunsteiner Wochenblatts gelegen haben.

Da keiner der Kandidaten die erforderliche Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigen konnte, musste ein zweiter Wahlgang angesetzt werden. Bereits am 27. 3. 1925 hatte das Traunsteiner Wochenblatt die Wählerinnen und Wähler über die Modalitäten eines zweiten Wahlgangs informiert: Es wird darauf hingewiesen, dass es sich beim zweiten Wahlgang um das Amt des Reichspräsidenten nicht um eine Stichwahl zwischen den Bestplatzierten des 1. Wahlgangs handelt. Vielmehr können auch hier beliebig viele Kandidaten antreten, auch solche, die im ersten Wahlgang nicht beteiligt waren.

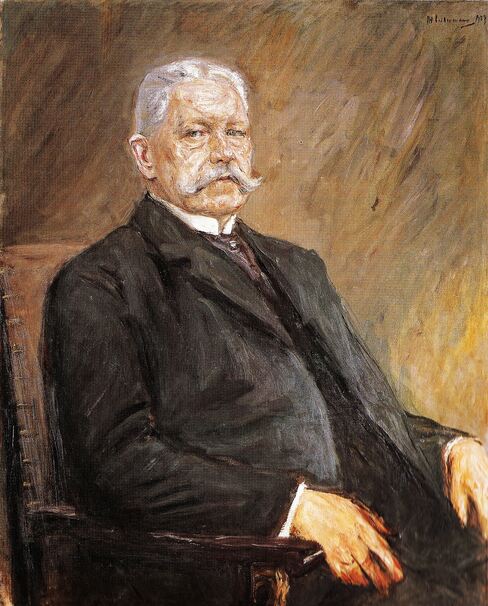

Im Hinblick auf diesen zweiten Wahlgang hatten die Kandidaten der drei Weimarer Parteien Marx, Dr. Hellpach und Braun bereits vorab erklärt, in einem zweiten Wahlgang auf eine weitere Kandidatur zugunsten eines Einheitskandidaten verzichten zu wollen. (TW, 24. 3. 1925) Und in den Tagen nach der Wahl finden sich nahezu täglich Meldungen im Traunsteiner Wochenblatt, welche Parteien sich für welchen (Gemeinschafts-)Kandidaten aussprechen. Relativ schnell kristallisiert sich heraus, dass die Kommunisten erneut Thälmann ins Rennen schicken wollen (TW, 1. 4. 1925). Das Zentrum ist bemüht, Marx als Einheitskandidaten der republikanischen Parteien zu etablieren (vgl. TW, 1. 4., 3. 4., 6. 4. und 8. 4. 1925). Der »Reichsblock« hält zunächst an Jarres fest, erkennt aber, dass dieser keine ausreichende Basis hat. So positioniert sich etwa die BVP gegen Jarres: Die BVP möchte diesen im zweiten Wahlgang nicht unterstützen, aber für »einen anderen Sammelkandidaten [sei sie] sofort zu haben.« (TW, 1. 4. 1925). Deshalb kommt als möglicher Einheitskandidat, der auch Wählerinnen und Wähler aus dem republikanischen Lager ansprechen könnte, Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg(7) ins Spiel. Nach anfänglichem Zögern stimmt Hindenburg einer Kandidatur zu und Jarres zieht seine zurück (vgl. TW, 6. 4., 8. 4. und 9. 4. 1925). Mit einem am 9. April im Traunsteiner Wochenblatt veröffentlichten Aufruf des »Reichsblocks« wird der Ton für den folgenden Wahlkampf gesetzt: »Hindenburg war Euer Führer in der schwersten Zeit, helft zu ihm auch jetzt, wo er in alter Führertreue wieder an Eure Spitze treten will, um seinem Vaterlade im friedlichen Aufbaue zu dienen. Unsere Losung lautet deshalb: Mit Hindenburg zum Sieg, für die Einheit aller Deutschen, für christliche Art und sozialen Frieden, für des Vaterlandes Größe und Freiheit. Hindenburg errettet aus Zwietracht.« Es wird der Mythos des selbstlosen, überparteilichen Retters »des Vaterlandes« gepflegt, der der weit verbreiteten Sehnsucht vieler Deutscher nach Stabilität, »Ruhe und Ordnung« entgegenkam. Noch am selben Tag schließen sich BVP und Wirtschaftspartei dem Reichsblock an und unterstützen die Kandidatur Hindenburgs. (TW, 9. 4. 1925) Dass die BVP dem Kandidaten des Zentrums, der katholischen »Schwesterpartei«, die Unterstützung versagte, lässt erahnen, wie schwer sich die BVP immer noch mit einem vorbehaltlosen Eintreten für die demokratische Republik tat. Wie sehr die Kandidatur Hindenburgs sich auch im gefestigt republikanischen Lager verfängt, zeigt sich am verantwortlichen Schriftleiter des Traunsteiner Wochenblatts, Anton Miller. Dieser ruft offen zur Wahl Hindenburgs auf, der »sein Können, seine Erfahrung und das Prestige seiner ganzen Persönlichkeit in die Waagschale [werfe], wie immer, wenn er glaubte, seinem Vaterland dienen zu können.« Miller hat keine Angst, dass Hindenburg monarchische Tendenzen habe. Und er sei kein »Kulturkämpfer« wie der »Zentrümler Marx«, dessen Hauptanliegen der Abschluss eines Reichskonkordats sei. »Wir empfehlen allen unseren Lesern Hindenburg die Stimme zu geben, er ist der Mann, der das wahre Deutschtum verkörpert, kein Hurrapatriot mit der Vaterlandsliebe auf der Zunge, sondern im Herzen. Wir werden Hindenburg wählen, nicht weil General Ludendorff es empfiehlt, sondern weil uns Hindenburg hinten lieber ist, als Marx vorne.«

Aus dieser Stellungnahme wird deutlich, wie sehr Miller angesichts der Kandidaten Marx und Hindenburg zerrissen ist zwischen seiner antiklerikalen Einstellung und seiner Ablehnung der Monarchie. Der »Mythos Hindenburg« – selbstlose Pflichterfüllung und Überparteilichkeit – zerstreut Millers Bedenken gegenüber der monarchistischen Haltung Hindenburgs. So bekennt sich Miller am 22. April in einem redaktionellen Vorspann erneut zu Hindenburg, als im Traunsteiner Wochenblatt eine Rede Hindenburgs ausführlich wiedergegeben wird: »Wir republikanisch Gesinnten können unsere Interessen am besten bei Hindenburg gewahrt wissen.« Mit seinen »Geistesgaben« und seiner Erfahrung werde Hindenburg nicht für eine »Abenteurerpolitik« zur Verfügung stehen, »wie es seine Hintermänner wollen.«(8) Auch werde er aufgrund seiner Kriegserfahrungen nicht wünschen, »es möchten sich solche schreckliche Blutjahre wiederholen.« Es folgt eine ausführliche Wiedergabe der Rede, die Hindenburg in Hannover gehalten hatte (vgl. auch TW, 20. 4. 1925). Zwischen den Zeilen kann man Hindenburgs Einstellung zum Weimarer Staat erkennen, etwa wenn er vom »unseligen Umsturz« redet. Nur aus »Pflichtgefühl« habe er das »Opfer« der Kandidatur auf sich genommen. Immer wieder betont er, dass Parteien und deren Interessen zur »Zwietracht« im Volk beitragen würden.

Er strebe an, »dem deutschen Volke in voller Souveränität und voller Freiheit seinen Platz unter den anderen Völkern zu sichern. Um dies zu erreichen, muß aber baldigst die schwere Anschuldigung unserer Verantwortung für den Weltkrieg fallen.« Er versichert, dass er »reaktionären« Bestrebungen fernstehe. Einerseits versucht er also Bedenken im republikanischen Lager zu zerstreuen. Gleichzeitig spricht er nationalistische und konservative Wählerschichten an, die der Republik und den demokratischen Prozessen reserviert bis ablehnend gegenüberstehen. So distanziert er sich von der Revolution und vom System der repräsentativen Demokratie und verneint die deutsche Schuld am Ausbruch des Weltkrieges. Auch in einer anderen Rede, von der am 15. April berichtet wird, fällt das Bekenntnis Hindenburgs zur Republik eher halbherzig aus: Er erachte »nicht die Staatsform, sondern den Geist für entscheidend.«

Am 21. April wird berichtet, dass sich Hindenburg gegenüber Pressevertretern zu grundsätzlichen politischen Fragen geäußert habe: Er wolle im Falle der Wahl »den Eid auf die Verfassung leisten«. Eine Debatte über die Staatsform lehnt er ab. Bemerkenswert daran ist, dass diese Selbstverständlichkeiten von ihm betont werden müssen. Und auch gegenüber der Auslandspresse bleibt Hindenburg seiner Linie treu, sich im Unbestimmten zu verorten. So äußert er sich im Hinblick auf die Monarchie folgendermaßen: »Einen plötzlichen Wandel der verfassungsmäßigen Grundlagen halte ich weder für möglich noch für erwünscht …«. Damit hält er die Möglichkeit einer längerfristigen Rückkehr zur Monarchie offen. Weiter heißt es: Er wolle seine Herkunft aus einer monarchistischen Welt« nicht verleugnen, habe aber seine Kandidatur nicht »mit dem Hause Hohenzollern« abgestimmt.

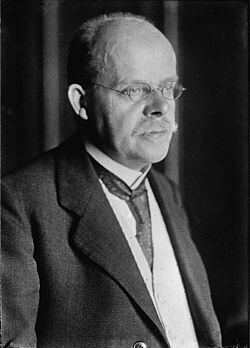

Marx(9), der vom »Volksblock« (getragen im Wesentlichen vom Zentrum, der SPD und der DDP) unterstützt wird, lässt demgegenüber keinerlei Zweifel an seiner Verfassungstreue aufkommen. Bereits am 8. April wird ein Wahlaufruf des Zentrums im Traunsteiner Wochenblatt wiedergegeben: Marx wird darin als eine Person vorgestellt, die im Inneren fest auf der Basis der Verfassung stehe, Gräben überwinden und »den sozialen Volksstaat« aufbauen wolle. Außenpolitisch sei er Garant für Frieden und Völkerverständigung. Außen- und Innenpolitik sollen »der deutschen Wirtschaft Ruhe und Sicherheit« geben. Und auch Marx selbst vertritt diese Positionen beispielsweise bei einer Rede in Dessau, in der er sich außenpolitisch zur Versöhnungspolitik bekennt und als Grundlage seiner Innenpolitik die Weimarer Verfassung nennt. (TW, 20. 4. 1915)

Am 22. April berichtet das Traunsteiner Wochenblatt von einer Wahlversammlung des deutschen Volksblocks, die am Sonntag zuvor in Traunstein durchgeführt wurde und sich der Frage widmete »Warum wählen wir Marx?«(10) Der Referent Rechtsanwalt Dr. Müller-Heinz aus München verweist auf die staatstragende Rolle der im Volksblock zusammengeschlossenen Parteien während der Revolutionszeit und auf die Erfolge von Marx während seiner Kanzlerschaft, insbesondere das Londoner Abkommen und die Stabilisierung der Währung.

Im weiteren Verlauf zollt der Redner Hindenburg zwar Respekt, hält ihn aber gleichwohl wegen fehlender politischer Erfahrung und wegen seines hohen Alters für ungeeignet, das Präsidentenamt auszuüben. Zudem sei Hindenburg nicht der »unpolitische Sammelkandidat«, der »Einheitskandidat«, als der er vom Reichsblock hingestellt werde. Vielmehr seien es »nur ganz wenige Parteien und Interessensgruppen, welche seine Wahl allerdings mit viel Geld, Geschick und Skrupellosigkeit empfehlen und erzwingen wollen. So erscheint Hindenburg vor allem als Vertreter der Monarchie, des Militärs, des Adels, des Großgrundbesitzes, der Schwerindustrie, und soll auf Kosten des Volkes die Privilegien und Vorrechte gewisser Kreise wieder schaffen helfen.« Die außenpolitische Wirkung eines Präsidenten Hindenburg wäre fatal, würde Misstrauen hervorrufen und könnte Auslandskredite verhindern und die Inflation wieder ansteigen lassen.

In den letzten Tagen vor dem zweiten Wahlgang werden dann vermehrt Wahlveranstaltungen in Traunstein und in anderen Gemeinden des Chiemgaus durchgeführt und Wahlaufrufe veröffentlicht. Der Bayerische Bauern- und Mittelstandsbund, Bezirk Traunstein, lässt am 24. April den folgenden Aufruf abdrucken:

»Gemäß der Parole unserer Vorstandschaft und unserer Überzeugung treten wir Bauernbündler bei der Reichspräsidentenwahl für Marx ein. Bündler, laßt Euch durch die verschiedenen Machenschaften nicht irre machen, verfolgt unseren Aufruf, bewahrt Disziplin, klärt Eure Angehörigen auf und gebt am Sonntag bei der Reichspräsidentenwahl Eure Stimme: Marx! Bezirkssekretariat Traunstein.«

Am gleichen Tag erschien eine Großanzeige des Volksblocks. Aber auch der »Reichsblock« und ihm nahestehende Vereinigungen treten mit Anzeigen und Aufrufen zugunsten Hindenburgs hervor, so der Bund Bayern und Reich, Chiemgau-Ost, der sich im redaktionellen Teil hinter Hindenburg stellt. Zentrales Argument für Hindenburg ist dessen angebliche »Überparteilichkeit«: »Und nur ein solcher Mann, der über allen Parteien stand und stets stehen wird, gehört an die Spitze unseres Reiches. […] Sein vorbildliches Pflichtgefühl gibt jedem die Sicherheit, daß er für alle Sorgen jeden Standes – des Bürgers, des Bauern wie des Arbeiters – ein verständnisvolles Herz haben wird.«

Letztlich siegte der »Mythos Hindenburg«. »Hindenburg zum Reichspräsidenten gewählt.« So lautete die Schlagzeile des Traunsteiner Wochenblatts am 27. April. Ausführlich werden die Ergebnisse auf Reichsebene, für Bayern und für viele Kommunen wiedergegeben. Im Reich lag Hindenburg mit 14 639 399 erreichten Stimmen vor Marx (13 752 640 Stimmen) und Thälmann (1 931 591 Stimmen). In der Stadt und im Bezirk Traunstein fiel der Sieg Hindenburgs deutlich klarer aus:

Stadt / Bezirk:

Hindenburg: 2301 / 8782

Marx: 973 / 4456

Thälmann: 99 / 581

Dass Hindenburg in Traunstein 68 Prozent und auf Bezirksebene 63,5 Prozent der Stimmen erringen konnte (gegenüber 48 Prozent auf Reichsebene) zeigt die konservative Prägung der Region. Inwiefern das Engagement Anton Millers für Hindenburg hier einen Anteil hatte, muss offenbleiben. Jedenfalls sieht er sich veranlasst, sich wegen seines Eintretens für Hindenburg gegen »Klagen von Bauernbündlern« verteidigen zu müssen. Miller weist darauf hin, dass im ersten Wahlgang der Vorstand des Bauernbundes für »den Monarchisten und reaktionären bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Held« eingetreten sei. Unerwähnt bleibt allerdings, dass er im zweiten Wahlgang seinerseits für denselben Kandidaten eingetreten ist wie die BVP. Miller betont, dass das Traunsteiner Wochenblatt »von Parteien vollständig unabhängig« sei, auch wenn er »dem Bayerischen Bauernbund sympathisch gegenüber« stehe und »dem Bunde größtmögliche Vorteile« gewähre.

Interessant sind noch einzelne Ergebnisse aus Gemeinden des Bezirks Traunstein-Trostberg. In Inzell (254 zu 101) und Bergen (394 zu 209) erhielt Marx mehr als bzw. fast doppelt so viele Stimmen wie Hindenburg. Dies dürfte den großen Einfluss des Bayerischen Bauernbundes in diesen Gemeinden widerspiegeln. Marx liegt außerdem noch in folgenden Gemeinden vor Hindenburg: Egerndach (50 zu 48), Emertsham (80 zu 76), Hammer (39 zu 23), Hart (70 zu 65), Hochberg (74 zu 47), Oberwössen (43 zu 40),Reit imWinkl (160 zu 138), Rottau (110 zu 43), Ruhpolding (360 zu 346), Vogling (75 zu 47). Thälmann erzielt in Egerndach einen bemerkenswerten Erfolg: Mit 83 Stimmen liegt er weit vor Marx (50) und Hindenburg (48).

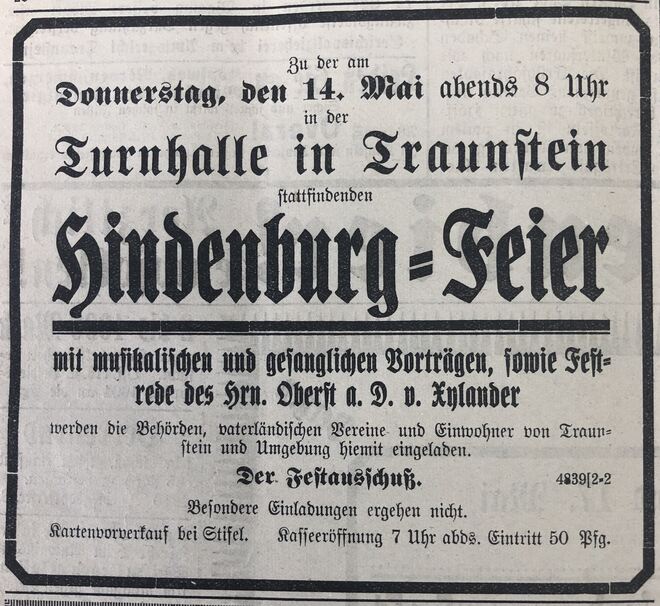

Auch nach der Wahl beschäftigt der neugewählte Reichspräsident die Leserschaft des Traunsteiner Wochenblatts. So wird am 1. Mai eine »Biographie Hindenburgs« abgedruckt, die den »Mythos Hindenburg« erneut fördert: Unter seiner Führung sei »Deutschlands Ruhm und Größe auf allen Schlachtfeldern siegreich verteidigt« worden und er sei der »sichere Pol nationaler Einheit.« In Vorberichten (TW, 7. 5., 11. 5. und 12. 5. 1925) und einem ausführlichen Bericht (TW, 13. 5. 1925) können die Leserinnen und Leser des Traunsteiner Wochenblatts die Amtseinführung Hindenburgs mitverfolgen. Einen Schlusspunkt setzt ein Bericht über eine »Hindenburgfeier« in Traunstein, der von eindeutig demokratiefeindlichen, nationalistischen und militaristischen Tönen durchzogen ist. Der Artikel des Autors H. R. beginnt folgendermaßen: »Das in all der Not unserer Zeit erhebende Bewußtsein, nun endlich einen vom ganzen deutschen Volk gewählten(11) und nicht durch Abmachungen der Parteibonzen auf seinen Platz 'gehobenen' Reichspräsidenten zu besitzen, dazu noch die verehrungswürdige Persönlichkeit des Gewählten, mußten auch hier das Bedürfnis bringen, den Amtsantritt des ruhmreichen Generalfeldmarschalls würdig zu begehen. So hatte sich ein Festausschuß aus den vaterländischen Verbänden und den für die Wahl Hindenburgs tätig gewesenen Schichten der Bevölkerung gebildet und für Donnerstag Abend in die Turnhalle geladen. Den Auftakt der Feier bildete der Einmarsch der Fahnen und Standarten der militärischen und bürgerlichen Vereine unter den Klängen des bayerischen Defiliermarsches, teilweise in den alten schönen Uniformen. Pazifisten und internationalen Verbrüderungskapaunen wäre dabei das Herz in die Hosen gesunken – es waren aber keine anwesend.« Zum weiteren Festverlauf heißt es: Die Kapelle Pirk, die »vom Festausschuß natürlich ganz auf vaterländische Märsche und Lieder eingestellt worden« war, »erledigte ihren Anteil mit Schneid und Hingabe.« Auch die beiden Gesangsvereine »Liedertafel« und »Bürger-Eintracht« waren durch »zwei deutsche Lieder« vertreten. Nach Ansicht des Autors zeigten die beiden Vereine dadurch ihre »Bereitwilligkeit, ihre schöne Kunst in den Dienst vaterländischen Wirkens zu stellen« einmal mehr. Die Festansprache wurde von Oberst a. D. Rolf von Xylander gehalten, der Hindenburg als Hoffnungszeichen in schwerer Zeit versteht. Ihm ist – im Gegensatz zum Autor H. R. – durchaus bewusst, dass Hindenburg nicht von der Mehrheit der Wahlberechtigten gewählt wurde. Es beginne deshalb nun »ein heißes Ringen um die Seele der Deutschen, vor allem um die Verblendeten und Verführten«. Nur wenn die Mehrheit der Deutschen hinter Hindenburg stehe, könne dieser seine Aufgabe bewältigen. Der Redner kommt zu folgendem Fazit: »Durch die Wahl Hindenburg [sic!] hat das deutsche Volk gezeigt, daß ihm deutsches Wesen und deutscher Geist über Parteipolitik steht, nun gilt es,Hindenburg bei der Arbeit zu helfen, daß vor allem dieser deutsche Geist das ganze Volk durchdringe, dann erst können wir später wieder frei sein.«

Was immer auch dieses »deutsche Wesen« und dieser »deutsche Geist« hätte sein sollen – klar ist, dass nationale, »vaterländische« Gefühle bedient werden sollten. Aber auch die ganze Feier macht deutlich, wie sehr nationalistisches, manchmal auch militaristisches Gedankengut die damalige Traunsteiner Bevölkerung prägte. Dies blitzt an oft unvermuteter Stelle auf. Davon wird – neben vielen anderen Themen, die die Bevölkerung in Traunstein und dem Chiemgau beschäftigten – demnächst in einen weiteren Artikel der Reihe »Was war los vor 100 Jahren in Traunstein, Bayern und Welt?« berichtet werden.

Dr. Alfred Kotter

Anmerkungen:

1: Die Kandidaten wurden von folgenden Parteien unterstützt: Braun: SPD (sozial-demokratisch); Held: BVP (katholisch-konservativ); Hellpach: DDP (linksliberal);Jarres: DVP (national-konservativ) und DNVP (nationalistisch); Ludendorff: NSDAP (völkisch-rechtsradikal); Marx: Zentrum (katholisch-demokratisch); Thälmann: KPD (kommunistisch)

2: Dr. Willy Hellpach(Jahrgang1877) war Psychologe, Arzt, Journalist und Politiker. Seit 1918 war er Mitglied der DDP und im Jahr 1925 bekleidete er das Amt des Staatspräsidenten in Baden. Zugleich war er Unterrichtminister und legte in dieser Eigenschaft Grundlagen des dualen Berufsbildungswesens.

3: Anzeigen mit Einladungen zu Wahlversammlungen bzw. mit Wahlaufrufen werden auch von der Kommunistischen Partei (13. 3.) und der SPD, (20. 3. und 28. 3.) geschaltet. Bemerkenswert ist, dass die BVP im Traunsteiner Wochenblatt nicht für ihren Kandidaten Held wirbt.

4: So schaltet der Grund- und Hausbesitzerverein einen Wahlaufruf zugunsten von Jarres (TW, 27. 3. 1925) und bereits am 20. März lädt die DNVP zu einer Wahlversammlung (»Warum wählen wir Dr. Jarres?«) in den Rokokosaal ein.

5: Aus den amtlichen Hinweisen der Stadt Traunstein zur Reichspräsidentenwahl geht hervor, dass Frauen und Männer wiederum in getrennten Wahllokalen ihre Stimme abgeben sollten. (TW, 24. 3. 1925)

6: Zum äußerst guten Abschneiden Helds in den ländlichen Regionen des Bezirks Traunstein-Trostberg mag auch der Umstand beigetragen haben, dass sich der sonst eher antiklerikal agierende Bayerische Bauern- und Mittelstandsbund für die Kandidatur Dr. Helds zum Reichspräsidenten ausgesprochen hat. (TW, 21. 3. 1925). Allerdings war diese Wahlempfehlung innerhalb des Bauernbundes umstritten, wie eine Nachricht im Traunsteiner Wochenblatt am 27. 3. 1925 zeigt: Im Landauer Volksblatt, einem »offiziellen Organ des Bauernbundes«, wendet man sich gegen diesen Wahlaufruf zugunsten Dr. Helds. Dieser Aufruf sei unverständlich »für jeden überzeugten und kernfesten Bauernbündler und Republikaner«. Held wird als »Schildträger der Monarchie« und »Wiederaufrichter des alten Militärs und Untertanenstaates« bezeichnet.

7: Hindenburg war 1925 bereits 77 Jahre alt. Trotz der militärischen Niederlage im Ersten Weltkrieg, für die er als Chef der Obersten Heeresleitung (OHL) maßgeblich mitverantwortlich war, genoss der »Sieger von Tannenberg« große Popularität über Parteigrenzen hinweg. Dass ihm auch im demokratischrepublikanischen Lager z. T. hohes Ansehen entgegengebracht wurde, war umso erstaunlicher, als er mit der von ihm in Umlauf gebrachten »Dolchstoßlegende«, die von der eigenen Verantwortung für die Kriegsniederlage ablenken sollte, die »Weimarer Parteien« und den Weimarer Staat delegitimierte. Zudem machte er kein Hehl daraus, dass er im Herzen Monarchist geblieben war.

8:Angesicht der Tatsache, dass Hindenburg auf Drängen dieser »Hintermänner« am 30. Januar 1933 Hitler zum Reichskanzler ernennt, ist diese Aussage einerseits eine Fehleinschätzung und hat andererseits fast »prophetischen« Charakter.

9: Der Jurist und Zentrumspolitiker Wilhelm Marx (Jahrgang 1863) war ab 1910 Mitglied des Reichstages und ab 1922 Vorsitzender der Zentrumspartei. Von November 1923 bis Januar 1925 hatte er auch das Amt des Reichskanzlers ausgeübt.

10: Auf diese Wählerversammlung des »deutschen Volksblocks«, getragen vom Bayerischen Bauernbund, der SPD und der DDP, wurde am 17. April im redaktionellen Teil des Traunsteiner Wochenblatts hingewiesen. Dort soll die Frage erörtert werden: »Warum wählen wir Marx?« Die Leserinnen und Leser werden zur Teilnahme aufgefordert: »Wer die Gründe für die Stellungnahme der genannten Parteien erfahren und sich selbst nicht nur von einem großen Namen bestechen lassen, sondern nach gewissenhafter Prüfung selbst entscheiden will, muß die Versammlung besuchen.«

11: Hier ist anzumerken, dass Hindenburg mit 48 Prozent der abgegebenen Stimmen nur eine relative Mehrheit erzielen konnte.

29/2025