Was war los in Traunstein, Bayern und der Welt?

Ein Rückblick im Spiegel des Traunsteiner Wochenblatts auf den Spätwinter und das Frühjahr 1924/25 – Teil II

Auch darüber, was »schicklich« sei, gingen die Vorstellungen weit auseinander. Insbesondere achtete man vor allem darauf, was für Jugendliche und Frauen »angemessen« sei. Am 11. Februar wird unter den Amtlichen Mitteilungen des Stadtrats Traunstein an die »einschlägigen Vorschriften« erinnert, die für Jugendliche gelten. Für Schulpflichtige verboten ist etwa das »Verweilen […] auf öffentlichen Straßen, Anlagen usw. nach eingetretener Dunkelheit (Streunen)« oder der Besuch von Wirtshäusern ohne Aufsicht und [der] Besuch von Tanzunterhaltungen«. Im Kino dürfen nur Filme gesehen werden, die »ausdrücklich für Jugendliche zugelassenen« sind. Da das »Verhalten von Schulpflichtigen … zu großen Klagen« geführt habe, soll durch die Polizei gegen Verstöße verschärft vorgegangen werden, und zwar sowohl gegen die Schulpflichtigen als auch deren Eltern.

Selbst erwachsene Frauen glaubt man vor »Unschicklichem« bewahren zumüssen. Im Prozess gegen den Massenmörder Haarmann(3) wurde »bei der Erörterung geschlechtlicher Dinge« den Frauen im Zuschauerraum durch den Richter in einer eigens anberaumten Verhandlungspause die »Gelegenheit« gegeben, den Sitzungssaal zu verlassen. Nachdem davon nicht Gebrauch gemacht wurde, eröffnete der Richter die Sitzungsfortsetzung mit den Worten: »Nachdem die anständigen Frauen den Saal verlassen haben, fahren wir in der Vernehmung des Angeklagten fort.« Als Folge wird berichtet: »Am nächsten Tage sah man fast nur Männer im Zuhörerraum. Die Mahnungen hatten also erst später gewirkt.« (TW, 19. 1. 1925)

Welche Blüten eine verklemmte Sexualmoral treiben konnte, zeigt ein Beispiel aus Ungarn, von dem am 13. Februar berichtet wurde. Unter der Überschrift »Der verbotene Kuß im Kino« wird berichtet, dass das ungarische Innenministerium eine Verordnung erlassen habe, »derzufolge ein Schutzmann bei jeder Vorstellung in jedem Lichtspieltheater zugegen sein muß. Er hat das Recht, in jedem Augenblick das Licht anzudrehen und das Benehmen des Publikums einer scharfen Kontrolle zu unterziehen. Paare, die sich etwa die Dunkelheit zunutze machen, um sich einander, mehr als schicklich, zu nähern oder gar sich zu küssen, werden unnachsichtlich verhaftet.« Anlass für diese Verordnung ist eine »Sensationsaffäre«: Eine »Dame der höchsten Gesellschaft« wurde ertappt, einen jungen Mann in einer Loge geküsst zu haben. Der Ehemann der Dame forderte daraufhin den jungen Mann zum Duell und reichte die Scheidung ein.

Das Traunsteiner Wochenblatt vertritt aber auch in Fragen der »Schicklichkeit« eine eher liberale Haltung. Dies zeigt sich beispielsweise in der redaktionellen Werbung für einen Aufklärungsfilm über Geschlechtskrankheiten, der im Kino am Maxplatz – getrennt nach Geschlechtern und mit Erläuterungen eines Arztes – gezeigt wurde: Es sei »eine traurige Tatsache, daß München und Bayern einen sehr hohen Prozentsatz an geschlechtlich Erkrankten aufweisen. Hier hilft keine falsche Scham und Sittlichkeit! Nur rücksichtslose Aufklärung kann helfen! Es ist ein Gebiet, über das jeder heranreifende Mann, jedes Mädchen restlos unterrichtet sein muß.« (TW, 27. 2. 1925)

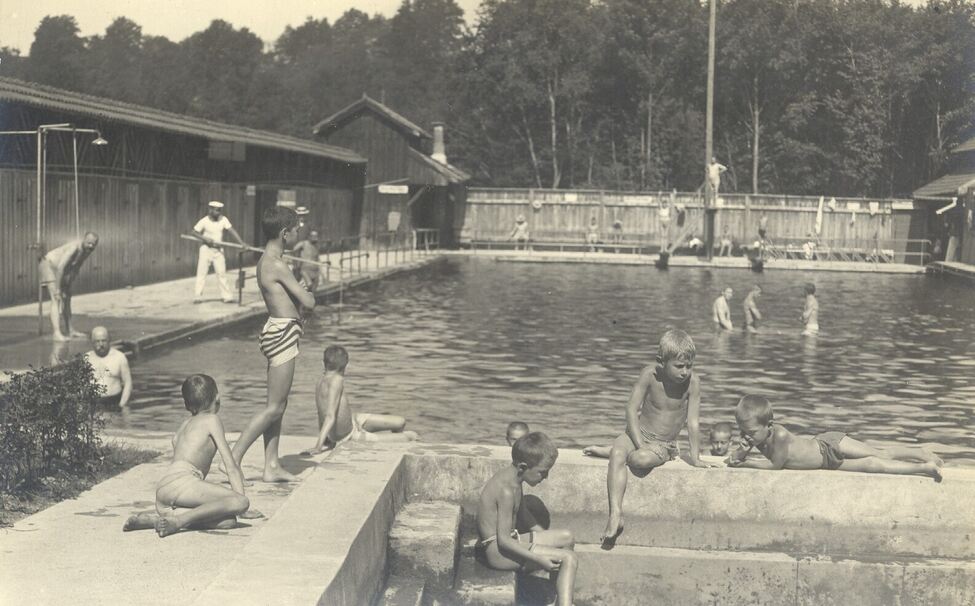

Und auch in der den Traunsteiner Stadtrat massiv beschäftigenden Frage Familien- bzw. Gemeinschaftsbad versus separates Damenbad positioniert sich das Traunsteiner Wochenblatt eindeutig: Als der Traunsteiner Bürgermeister Dr. Vonficht wegen seiner Haltung in dieser Frage von der BVP-nahen »Oberbayerischen Landeszeitung« angegriffen wird, veranlasst das die Redaktion zu einer satirischen Spitze gegen die Wortführer der BVP-Fraktion im Traunsteiner Stadtrat: »Der Stadtrat wolle beschließen, zwei Brillen mit dunklen Gläsern zu beschaffen für die Herren Stadträte Dr. Parzinger und Berger […] damit sie nicht durch den Anblick von schönen Frauengestalten beunruhigt werden können, denn die Formen eines Weibes, so wie es unser Herrgott erschaffen, sind unsittlich und sittenverderbend. Ferner wolle der Eislauf und jegliche Tanzunterhaltung möglichst bald aus der Welt geschafft werden, weil da die beiden Geschlechter ebenfalls zusammenkommen und manche nicht an das Schöne des Sports denken, sondern an – etwas anderes.« (TW, 24. 1. 1925) Allein es half nichts: Nach Intervention des Traunsteiner Stadtpfarrers Stelzle wurde im Traunsteiner Stadtrat der Bau eines getrennten Schwimmbades für Frauen beschlossen: »Einstimmig genehmigt wurde der Antrag des Herrn Stadtpfarrer Stelzle auf Erbauung eines eigenen Damenschwimmbades; dasselbe soll heuer noch in Betrieb gesetzt werden.« Nach Fertigstellung des Damenbades soll »grundsätzlich auch das Gemeinschaftsbad (sog. Familienbad) in gewissem Umfange in der Zukunft beibehalten [werden], jedoch wie bisher unter Ausschluß von Schulpflichtigen.« (TW, 25. 2. 1925)(4)

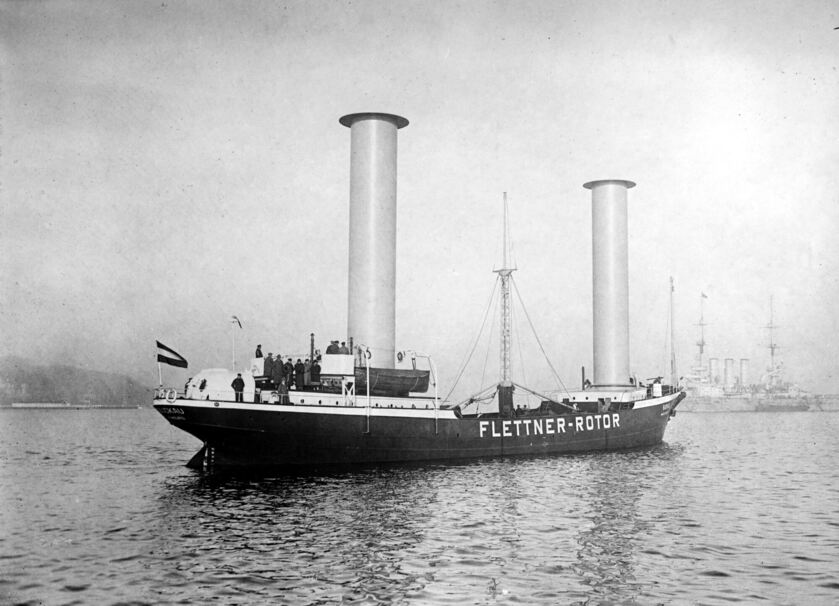

So rückwärtsgewandt man in Moralfragen zumindest in der Provinz war – in München wurde zur gleichen Zeit das »städt. Frei-, Luft- und Sonnenbad Maria Einsiedel« durch »einstimmigen Beschluß im städt. Hauptausschuss«, also auch mit Stimmen der BVP, durch Angliederung des bisherigen Frauenbades zum Familienbad umgestaltet – so rückwärtsgewandt man also einerseits war, visionär dachte man oft in technischen Dingen. Ein Beispiel dafür ist das windgetriebene Rotorschiff des Erfinders Anton Flettner, bei dem die Segel durch rotierende Zylinder ersetzt sind. In den Wintermonaten des Jahres 1925 absolvierte das »Flettner-Rotorschiff« »Buckau« erfolgreich verschiedene Probefahrten, etwa von Danzig nach Kiel oder auch nach England (vgl. TW, 27. 1. und 19. 2. 1925). Auch wenn sich diese Antriebsart nicht auf breiter Front durchsetzen konnte, kommt sie dennoch auch bei modernen Frachtschiffen zur Verbesserung der Energiebilanz als unterstützender Antrieb zum Einsatz.

Interessant ist, dass man bereits 1925 über die Frage »Elektrizität durch Windkraft?« nachdachte. Am 18. Februar berichtet das Traunsteiner Wochenblatt von einem »Flettner-Windkraft-Versuchswerk«, das in Berlin entstehen soll. Mit zwei »Versuchswindtürmen« »sollen Versuche, in größerem Ausmaße Elektrizität durch Windkraft zu gewinnen, aufgenommen werden.« Wo würden wir wohl stehen, wenn man über die letzten 100 Jahre hinweg konsequent auf die erneuerbare Ressource Wind gesetzt hätte?

Auch andere Ideen sind ihrer Zeit weit voraus. Laut Traunsteiner Wochenblatt vom 23. Februar 1925 hat »die demokratische Stadtratsfraktion beantragt, der Stadtrat solle die zuständigen Referenten beauftragen, alsbald mit Firmen, die auf dem Gebiete der Untergrundbahnen Erfahrung haben, in Verbindung zu treten, ob und unter welchen Voraussetzungen sie die Erbauung von Untergrundbahnen in München für durchführbar halten.«

Aber auch in Traunstein gab es weitblickende Personen. In der gleichen Ausgabe wird berichtet, dass in der letzten Sitzung der Handelskammer München […] Herr Kommerzienrat Schneider/Traunstein auf die Wichtigkeit der Schnellzugverbindung München-Wien hin[wies], die wohl schon dadurch dokumentiert werde, daß die Oesterreicher selbst die Herstellung der Verbindung wünschten, trotzdem diese Linie wegen der zeitlichen Ersparnis von sieben Stunden ihrer eigenen Arlberg-Linie außerordentlich scharfe Konkurrenz biete. Insbesondere die vom Handelsgremium Traunstein vertretenen Kreise seien an der beantragten Verbesserung dieser Verkehrslinie lebhaft interessiert.«

Der Bedeutung einer guten Verkehrsinfrastruktur auch zur »Hebung« des Fremdenverkehrs war man sich durchaus bewusst. Ein ausführlicher Bericht vom 3. März über eine Versammlung der »Vertreter des Chiemgauverbandes und der Verkehrsvereine des nördlichen Tirols« stellt als zentralen Tagesordnungspunkt die Verbesserung der »Motorpostlinien« und die »Anschlüsse an die Eisenbahnen« heraus. Diskutiert wird u. a. eine einheitliche Fahrkarte für Eisenbahn und Motorpost sowie die Einrichtung neuer Verbindungen. Dabei geht es v. a. um den Anschluss von Chiemgau und Achen- bzw. Priental an Nordtirol. Auch über die »Beseitigung aller Zoll- und Grenzübergangsschwierigkeiten« wird gesprochen. Ein konkretes Projekt soll ein »illustrierter Fahrplan« sein, der mittig die Verbindungen darstellt und »eine Uebersichtskarte mit den eingezeichneten Verkehrswegen« enthält. Am Rand sollten dann »die schönsten Ansichten« der jeweiligen Orte »zu einem künstlerisch wertvollen Rahmen« zusammengestellt werden. Dieser »illustrierte Fahrplan« sei »ein wirksames Propagandamittel für den Fremdenverkehr in dem Gebiete zwischen Chiemsee und den Hohen Tauern.« Dieser »illustrierte Fahrplan« ist im Traunsteiner Stadtarchiv erhalten geblieben.

In gewisser Weise weitsichtig war auch ein satirischer Beitrag am Rosenmontag des Jahres 1925. Unter der Überschrift »Weltgeschichtliche Nachrichten« wird berichtet, dass Amerika »das ganze südliche Eismeer gekauft« habe. Heute geht es zwar nicht um das südliche Eismeer, aber die Trump'schen Pläne bezüglich Grönlands und Kanadas sind nicht weniger größenwahnsinnig.

Eine Zeit, die zwischen rückwärtsgewandten Sehnsüchten und visionären Aufbrüchen, zwischen moralischer Engstirnigkeit und Freiheitswillen, zwischen dem Trauern um Verlorenes und dem Hoffen auf eine bessere Zukunft hin- und hergerissen war, war darauf angewiesen, dass es auch Einigendes gab. Und tatsächlich hatte die junge Weimarer Republik das Glück, dass an der Spitze des Staates eine Person stand, die ihr Amt so versah, dass das Einigende im Vordergrund stand. Reichspräsident Friedrich Ebert war weit über die Grenzen seiner Parteiheimat hinweg anerkannt. Daran konnten auch heftige Angriffe von der extremen Linken und Rechten nichts ändern und auch nicht das skandalöseUrteil von Leipzig, in dem der Beleidigte zum »Landesverräter« gestempelt wurde.(5)

Am Ende des Winters 1925 verlor die Weimarer Republik diesen einigenden Anker. Am 24. Februar 1925 erscheint im Traunsteiner Wochenblatt folgender »Drahtbericht«: »Reichspräsident Ebert hat sich heute Nacht plötzlich einer Blinddarmoperation unterziehen müssen, die nach bisher vorliegenden Nachrichten gut verlaufen ist. Mit der verfassungsmäßigen Wahrnehmung seiner Geschäfte ist Reichskanzler Dr. Luther betraut.« Aber bereits am 28. Februar wird sein Tod gemeldet: »Der Reichspräsident ist heute Vormittag 10.15 Uhr, ohne das Bewußtsein wieder erlangt zu haben, sanft entschlafen.

Es folgen Tage, in denen weite Kreise der Bevölkerung in der Trauer um ihren Präsidenten geeint erscheinen. Ausführlich wird im Traunsteiner Wochenblatt von den Trauerfeierlichkeiten, den anerkennenden Nachrufen und den Beileids- und Ehrenbekundungen aus der ganzen Welt berichtet. Es wird hervorgehoben, dass sowohl im Inland als auch im Ausland die Leistung Eberts gewürdigt wird.(6) Der Reichskanzler Luther betont, »wie trefflich der Reichspräsident seines Amtes gewaltet« habe. Er bescheinigt Ebert »vaterländische Hingebung« und »große menschliche Eigenschaften«. Nachrufe in der Presse betonen »die Vaterlandsliebe, die Pflichterfüllung, die Unparteilichkeit, und strenge Sachlichkeit des Reichspräsidenten.« Beileidsadressen kommen aus dem »gesamte[n] Ausland«. »Auch die Auslandspresse brachte achtungsvolle und anerkennende Nachrufe für den Reichspräsidenten Ebert, dessen Verdienste für die Konsolidierung Deutschlands hervorgehoben werden, und dessen Tod als schwerer Schlag für die deutsche Republik bezeichnet wird.«

Im Rahmen der Trauerfeierlichkeiten sind »Trauersitzungen« des Reichstags und des Reichsrats geplant. Die Beerdigung soll in Eberts Heimatstadt Heidelberg erfolgen. Die nächtliche Überführung des Leichnams vom Krankenhaus in das Palais des Reichspräsidenten gleicht einem Triumphzug: »Ueber den nächtlichen Leichenzug in Berlin ist noch zu melden, dass [sic!] Zehntausende in den Straßen Aufstellung genommen hatten. Schutzpolizei und Reichswehr begleiteten den Leichenwagen, fakeltragende Reichsbannerabteilungen bildeten Spalier.« (TW, 2. 3. 1925)

Und auch in Bayern und Traunstein findet die Trauer ihren Ausdruck: »Aus Anlaß des Ablebens des Reichspräsidenten Ebert wurde an höchster Stelle eine dreitägige Landestrauer angeordnet. Die staatlichen Gebäude hatten auf Halbmast geflaggt und – man staune – am hiesigen Bahnhof sah man sogar die republikanischen Farben schwarz-rotgold. Es wird das erstemal in Traunstein gewesen sein, seit den fünf Jahren Republik. Sämtliche Lustbarkeiten, wie Konzerte, und Kino, wurden aus lauter Trauer strengstens verboten.« (TW, 2. 3. 1925)

Selbst politische Gegner finden anerkennende Worte: Der »Bayerische Bauern- und Mittelstandsbunde« lässt verlauten: »Bei allem Unglück ist es noch ein Glück für Deutschland gewesen, solch einen Mann als Präsidenten gefunden zu haben. Was aber unsere Achtung vor diesem Mann noch erhöhte, ist der Umstand, daß er als einfacher Sohn des Volkes durch außergewöhnliche Fähigkeiten, größten Fleiß und treue Pflichterfüllung sich emporarbeitete zum ersten Beamten des Reiches.« Demgegenüber habe »eine gewisse Presse und Richtung, der ein Staatsoberhaupt nur in einer goldenen Wiege geboren werden darf«, versucht, Ebert »mit allem nur auffindbarem Unrat zu beschmutzen und sein Bild so in den Augen Vieler zu verunreinigen.« (TW, 4. 3. 1925)

Die Trauerfeierlichkeiten gleichen einem letzten Triumphzug: Im Sitz des Reichspräsidenten hatten sich »die Reichsregierung, das diplomatische Korps, darunter auch der päpstliche Nuntius, die Vertreter der Länder usw. versammelt.« Reichskanzler Dr. Luther hält eine Ansprache, in der er die Leistungen des Verstorbenen würdigt und insbesondere den Einsatz für Deutschland sowie die Überparteilichkeit der Amtsführung hervorhebt: »Wer gerecht sei, müsse den Erfolg der Politik des Reichspräsidenten anerkennen.« Anschließend findet vor dem Sitz des Reichspräsidenten eine Parade statt, die am Sarg Eberts vorüberzieht. Es folgt ein Trauerzug zum Reichstag: »Der Weg von der Wilhelmstraße bis zum Pariser Platz ist dicht von Menschen umsäumt. Auf dem Pariser Platz haben sich viele Vereine aufgestellt. Eine ungeheure Menschenmenge vor dem Brandenburger Tor. Das Gleiche am Königsplatz, alles ist schwarz von Menschen.« (TW, 5. 3. 1925).

Und doch zeigen sich Risse. An der Ehrung vor dem Reichstag nehmen »viele Abgeordnete aller Fraktionen mit Ausnahme der Kommunisten und der Nationalsozialisten« teil. Und der Gedenkfeier des Bayerischen Landtags für den verstorbenen Reichspräsidenten bleiben Kommunisten, Völkische und auch die DNVP-Abgeordneten fern. (TW, 12. 3. 1925) Zumindest im Traunsteiner Stadtrat versagt niemand Ebert das Gedenken: In der Stadtratssitzung vom 6. März findet »vor Eintritt in die Tagesordnung […]eine Trauerkundgebung zu Ehren des hingeschiedenen Herrn Reichspräsidenten Ebert statt, während deren sich das gesamte Stadtratskollegium von den Sitzen erhoben hatte.« (TW, 10. 3. 1925).

Dr. Alfred Kotter

Anmerkungen:

3) Vgl. dazu den vorangegangenen Beitrag der Reihe »Was war los vor 100 Jahren in Traunstein, Bayern und der Welt?« in: Chiemgau-Blätter 2025, Nr. 9 vom 1. März 2025

4) Vgl. dazu auch den Artikel von Stadtarchivar Franz Haselbeck: Die Geschichte des Traunsteiner Freibades, in: Chiemgau-Blätter 1993, Nr. 26 vom 26. Juni 1993

5) Vgl. dazu den vorangegangenen Beitrag der Reihe »Was war los vor 100 Jahren in Traunstein, Bayern und der Welt?« in: Chiemgau-Blätter 2025, Nr. 8 vom 22. Februar 2025

6) Am 6. März berichtet das Traunsteiner Wochenblatt: Der Kaiser von Japan hat angeordnet, »daß die japanische Kriegsmarine […] drei Tage zu Ehren des verstorbenen deutschen Reichspräsidenten auf Halbmast flaggt.«

Teil I in den Chiemgau-Blättern Nr. 15 vom 12. April 2025

16/2025