Was war los in Traunstein, Bayern und der Welt?

Ein Rückblick im Spiegel des Traunsteiner Wochenblatts auf den Spätwinter und das Frühjahr 1924/25 – Teil I

Am11. November 1947 äußerte sich Winston Churchill im britischen Unterhaus zur Regierungsform der Demokratie: »No one pretends, that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said, that democracy is the worst form of government, except all those other forms that have been tried from time to time.« Tatsächlich ist die demokratische Regierungsform nicht »perfekt«, aber gegenüber anderen Regierungsformen bietet sie doch eine Reihe von Vorzügen: Das Gegenspiel verschiedener »Gewalten« verhindert in der Regel, dass Minderheitenrechte oder die freie Meinungsäußerung unterdrückt werden oder dass eine Regierungspartei bzw. ein Machthaber die eigenen Interessen mit dem Staatsinteresse gleichsetzt. Ein Blick auf Russland, die USA oder die Türkei zeigt, wie wichtig eine freie Presse, eine starke Opposition und eine unabhängige Justiz sind.

In der Weimarer Zeit hat es vielfältige Bestrebungen gegeben, »die Republik«, den demokratisch verfassten Weimarer Staat zu bekämpfen und seine Repräsentanten zu delegitimieren. Die Angriffe erfolgten von linker, vor allem aber von rechter Seite. Anlass dafür boten in den ersten Monaten des Jahres 1925 einige Finanz- und Betrugs-Skandale, in die eine Reihe von Politikern der staatstragenden Parteien verwickelt waren. Insbesondere die Skandale um Barmat und Kutisker, aber auch eine Millionenzahlung an die Ruhrindustrie ohne parlamentarische Legitimation sind hier zu nennen.

Baruch Kutisker kam während des Weltkrieges durch Lieferungen an das deutsche Heer und in der Nachkriegszeit durch Verkauf von Heeresmaterial zu erheblichem Vermögen. Julius Barmat und sein Bruder Henry konnten vor allem in der Inflationszeit erhebliche Gewinne erzielen. In beiden Fällen, die zwar Parallelen aufweisen, aber nicht unmittelbar miteinander verquickt waren, ging es aber auch um den Vorwurf der Bestechung von Beamten und Politikern sowie um den Verdacht, betrügerische Finanzmanipulationen zu Lasten des Staats bzw. der Reichspost unternommen zu haben. Völlig anders gelagert, aber in der Presse durchaus immer wieder mit dem Barmat-/Kutisker-Skandal in Beziehung gebracht, war eine staatliche Zahlung in Höhe von rund 700 Millionen an die Schwerindustrie im Ruhrgebiet durch die Regierung Stresemann (DVP) am deutschen Reichstag vorbei.

Auch das Traunsteiner Wochenblatt griff das Thema »Skandale« breit auf. Erstmals wird am 12. Januar unter der Überschrift »Die Hochflut der Schwindelaffären« ausführlicher über die Gerichtsfälle Barmat und Kutisker berichtet. Angesichts der Dimension der Vorwürfe wirkt der Berichterstatter fast etwas hilflos: »Von Luftbetrieben ist die Rede. Das sind Gründungen – Eisenwerke, Exporthäuser und dergleichen – die nur auf demPapier bestehen, für die man aber große Kredite gefordert und auch Aktien ausgegeben hat. […] Da sind die raffiniertesten und verwickeltsten Transaktionen, die den Beteiligten Gelder einbrachten, Millionen über Millionen, zur Aufrechterhaltung ihrer Villen, Schlösser und Rennställe.« Am Ende des Artikels hofft der Autor, dass die »Hochflut« an »Verfehlungen, Unterschlagungen, Fälschungen« bald ein Ende findet. Hoffnungsvoll stimmt ihn das konsequente Durchgreifen der Staatsanwaltschaft.

Bald wird deutlich, dass staatliche und halbstaatliche Stellen teilweise unverantwortlich gehandelt und etwa Kredite ohne entsprechende Absicherung gewährt haben (vgl. z. B. TW, 29. 1. 1925). Im Reichstag und im preußischen Landtag werden Untersuchungsausschüsse eingerichtet, die weitere Details ans Tageslicht bringen. So wird etwa der Schuldenstand Barmats bei der preußischen Staatsbank mit 14,5 Millionen Goldmark angegeben (TW, 30. 1. 1925) und bereits am 6. Februar ist von einer Summe die Rede, »die weit über 100 Millionen hinausgeht.« Bald werden auch die Verflechtungen zu Behörden und Politikern aufgegriffen. So steht der SPD-Abgeordnete und frühere Reichskanzler Gustav Bauer im Verdacht, von Barmat Gelder erhalten zu haben. Er lässt daraufhin sein Reichstagsmandat ruhen und auch der Abgeordnete Höfele (Zentrum), der ehemalige Reichspostminister, hat nach Untreue-Vorwürfen sein Reichstagsmandat niedergelegt und ist anschließend in Untersuchungshaft genommen worden (TW, 11. 2. 1925). In der Reichstagssitzung wird der Rücktritt Höfels »mit lebhaften Hört! Hört!-Rufen« aufgenommen (TW, 10. 2. 1925). Am 12. Februar greift das Traunsteiner Wochenblatt einen Bericht der Berliner Börsenzeitung auf. Dort wird berichtet, dass eine Reihe führender Politiker Bestechungsgelder von den Brüdern Barmat erhalten haben soll. Es werden auch die mutmaßlichen Bestechungssummen angeführt: So habe etwa der ehemalige Reichspostminister Dr. Höfele (Zentrum) 500 Dollar und 60 000 Mark oder der Exkanzler Bauer (SPD) »verschiedentlich Summen um Beträge von 1207 Dollar, 1 915 700 Mark, 910 holländische Gulden, 2000 Dollar, 1000 holländische Gulden, 600 Dinar, Aktien usw.« erhalten. »Geschmiert und traktiert« worden seien noch einige andere Reichstagsabgeordnete, aber auch hohe Beamte.

Die hohe Schadenssumme und der Verdacht, Politiker insbesondere der staatstragenden Parteien SPD und Zentrum seien bestechlich, rief bald die Kritiker des Weimarer Staates auf den Plan. Der BVP-Politiker Dr. Heim äußert sich als Präsident der Bayerischen Bauernkammer auch über die aktuelle politische Lage in Berlin: »Der Reichstag sei nichts anderes mehr als eine Untersuchungskommission, bei der die Barmat und Kutisker die Hauptrolle spielen und durch die dem Volke das bekannt wurde, was andere schon gewußt haben. Noch nie sei das Ansehen Deutschlands so geschädigt worden. Vor drei Jahren sei ein Gesetz zum Schutze der Republik geschaffen worden von den Parteien, die jetzt unter die Räder gekommen seien. Dieses Gesetz habe auch die früheren Minister geschützt. Weit notwendiger wäre es aber gewesen, die Republik gegen diese Minister zu schützen.« Und die ostjüdische Herkunft der Barmat-Brüder und auch Kutiskers nutzt Dr. Heim zu antisemitischen »Untertönen«: »Wenn die Reichspostverwaltung an einen hergelaufenen Ostgalizier mehr als 100 Millionen geben konnte, dann müsse sie auch imstande sein, aus ihren Überschüssen 100 oder 200 Millionen auf 10 Jahre der Landwirtschaft langfristig zu geben.« (TW, 12. und 14. 2. 1925)

Gegen eine Instrumentalisierung der Skandale gegen die Demokratie wendet sich das Traunsteiner Wochenblatt entschieden. Unter der Überschrift »Korruption und Regierungsform« weist das Blatt darauf hin, dass sowohl das Zentrum als auch die SPD selbst gegen Mitglieder, die der Korruption nur verdächtigt werden, strikt vorgehe und Mandatsniederlegungen erwirkt habe. Beklagt wird, dass man »die Korruptionsaffären des heutigen Deutschlands dazu benutzt, um die Demokratie anzuklagen.« Dies sei aber nicht berechtigt, denn »Korruption hat es zu allen Zeiten und in allen Regierungsformen gegeben.« Vielmehr gelte: »Die Demokratie ist am ehesten geeignet, Korruptionserscheinungen aufzudecken.« (TW, 14. 2. 1925)

Und einige Tage später nimmt das Traunsteiner Wochenblatt einen Artikel von Otto Hartmann, der in Nr. 46 des »Bayerischen Kurier« erschienen ist, zum Anlass, seinerseits die »Monarchisten« anzugreifen. Hartmann hatte in diesem Artikel geschrieben: »Wenn eine Republik, wie die deutsche, schlecht regiert wird, kann es uns als Monarchisten recht sein …«. Diese Haltung bezeichnet der Kommentator des Traunsteiner Wochenblatts als »Höchstmaß politischer Niedertracht«, da bei den Monarchisten »Jubel« herrsche, wenn »unser Vaterland politisch untergeht«. Es sei ihnen gleichgültig, wie es dem Volk gehe, »wenn nur wieder 'Ihr' König auf dem Throne sitzt.« Er hält hinsichtlich ihrer Grundhaltung die »radikal rechts gerichteten Kreise« nicht für besser als die Kommunisten: Beiden sei »das Spekulieren auf einen schlimmen Zustand in der Republik [… eigen].« (TW, 18. 2. 1925)

Der Kommentator des Traunsteiner Wochenblatts schont die Sozialdemokraten nicht, versucht aber eine sachliche Einordnung. Was man im Reichstags-Untersuchungsausschuss über Barmat erfahren habe, sei »so haarsträubend, daß die sozialdemokratischen Führer sich in alle Zukunft schämen müssen, jemals sich mit einem solchen Individuum an einen Tisch gesetzt zu haben.« Barmat habe seit 1917, also noch zu Zeiten des Kaiserreiches, Geschäfte mit der Reichsregierung gemacht und mit Lebensmittellieferungen sehr viel Geld verdient. Zudem sei er als Russe im deutschen Spionagedienst tätig gewesen. Er habe sozialdemokratische Gesinnung vorgespielt, um auch nach dem Krieg weiter lukrative Geschäfte machen zu können. In diesem Kontext habe er sozialdemokratische Mandatsträger bestochen, unter anderem auch den ehemaligen Reichskanzler Bauer. Als Fazit hält der Autor fest: »Man braucht nicht die Korruptionsskandale als politische Agitationsmittel ausnutzen zu wollen, man hat es auch nicht nötig, eine Staatsaktion daraus herzuleiten, aber man muss sich doch wundern, mit welch einer Leichtfertigkeit sozialdemokratische Politiker in hohen amtlichen Stellen vorgegangen sind, als sie in freundschaftliche Beziehungen zu Barmat traten.« Es sei gut gewesen, dass »die Affäre Barmat ans Licht gekommen ist, damit in Zukunft die deutschen Politiker – mögen sie nun rechts oder links stehen – etwas mehr auf die Reinhaltung ihres Namens und auf das Ansehen ihrer Partei geben.« (TW, 18. 2. 1925)

Das Traunsteiner Wochenblatt kämpft auch gegen die rechtsnationale Presse sowie antisemitistische Anfeindungen an. Bereits am 30. Januar wendet sich der Schriftleiter in mehreren Einlassungen gegen die – aus seiner Sicht – durch das Großkapital finanzierten Münchner Neuesten Nachrichten. Insbesondere kritisiert er, dass die M. N. N. einen Unterschied zwischen Stinnes(1) und Barmat machen. »Wir sagen: man kann die beiden sehr wohl vergleichen. Beide haben durch Kriegslieferungen und Ankauf von Kriegsabfall ihr Vermögen ins Unendliche gesteigert und beide haben die Inflationsnot des Volkes zu ihrem Gewinn benützt. Daß der eine ein Jude war und der andere ein Christ, das spielt keine Rolle, das 'System' war das gleiche.«

In der Rubrik »Politische Umschau« beschäftigt sich der Schriftleiter des Traunsteiner Wochenblatts am 20. Februar damit, dass der Ruhrindustrie ohne Einschaltung des Reichstages eine Summe in Höhe von 715 Millionen gegeben wurde. Von der rechtsgerichteten Presse werde dieser gesetzeswidrige Vorgang als lediglich »formale Gesetzesverletzung« schöngeredet. Der Autor beklagt weiterhin, dass die finanziell von der Großindustrie abhängige Presse, mit zweierlei Maß messe: »Wir möchten einmal hören, was die Krupp-Stinnes-Blätter von sich gäben, wenn sich ein Reichskabinett beifallen ließe, beispielsweise den Beamten, Arbeitern und dem Mittelstand auch nur einige Millionen heimlich und ungenehmigt auszuzahlen.« Insgesamt kritisiert er die enorme Pressemacht, die in den Händen rechtsgerichteter Kreise – explizit genannt wird Hugenberg(2) – liege. Dadurch werde die öffentliche Meinung gezielt gelenkt. Und am 26. Februar widmet sich ein weiterer Artikel der Millionenzahlung an die Schwerindustrie. Der Autor Franz von Puttkamer zieht unter anderem einen Vergleich zu anderen Finanzskandalen: »Es ist hier ganz ähnlich wie in den Fällen Barmat-Kutisker, wo einige Großschieber den Rahm abschöpften […]«.

Die Leserinnen und Leser des Traunsteiner Wochenblatts wurden in den ersten Monaten des Jahres 1925 fast täglich mit den Finanzskandalen konfrontiert, aber – und das spricht für guten Journalismus – die Skandale wurden nicht populistisch verstärkt, sondern eingeordnet, kontrastiert und auf dem Boden der Weimarer Verfassung kommentiert. Diese verantwortungsbewusste Berichterstattung war auch dringend nötig, da angesichts der nach wie vor schwierigen wirtschaftlichen Lage die ungeheuren Betrugs-Summen ja durchaus berechtigte Empörung in der Bevölkerung hervorriefen. Einerseits gibt es Anfang 1925 zwar Zeichen eines wirtschaftlichen Aufschwungs. So können bei verschiedenen Tarifabschlüssen deutliche Lohnsteigerungen erzielt werden. Beispielsweise wird »für das Baugewerbe im rechtsrheinischen Bayern« für Facharbeiter in der »höchsten Ortsklasse« ab 19. Februar 1925 ein Spitzenlohn von 90 Pfennig (bisher: 84 Pfennig) pro Stunde vereinbart (TW, 20. 2. 1925). Und im Tarif-Konflikt im Braugewerbe wird ein Schiedsspruch gefällt, demzufolge der »Spitzenlohn in den Großstädten« von 39 auf 42 Mark für eine 48-Stundenwoche angehoben werden soll. Das bedeutet, dass der Stundenlohn nun bei 87 Pfennig lag.

Andererseits gibt es immer noch beunruhigende Nachrichten. So sind die Arbeitslosenzahlen in Bayern laut Statistischem Landesamt über den Winter deutlich gestiegen (vgl. TW, 17. 2. 1925):

1. Dez. 1924: 47.398 »Hauptunterstützungsempfänger« und 63 025 »Zuschlagsempfänger«

1. Jan. 1924: 63.315 »Hauptunterstützungsempfänger« und 86 121 »Zuschlagsempfänger«

1. Feb. 1924: 74.093 »Hauptunterstützungsempfänger« und 104 815»Zuschlagsempfänger«

Und auf ein Stellenangebot der Stadt München (Straßenbahnreferat), demzufolge 200 Personen gesucht würden, sind 4000 Bewerbungen eingegangen. Dies wird im Traunsteiner Wochenblatt folgendermaßen kommentiert: »Dieses Ergebnis beweist wiederum die Tatsache, wie unsicher die Verhältnisse heute auf dem Arbeitsmarkt geworden sind.« (TW, 9. 2. 1925)

Wie sehr noch immer Teile der Bevölkerung unter der wirtschaftlichen Lage leiden, zeigt auch folgende amtliche Mitteilung des Stadtrats Traunstein am 9. Februar im Traunsteiner Wochenblatt: »Aufruf! Da die Not weiter hiesiger Kreise (Rentner, Kriegsbeschädigte, Arbeitsunfähige, Alter, Kranker usw.) auch heute noch unverändert fortbesteht, wird herzlich gebeten, die monatlichen Zahlungen an das städt. Liebeswerk nicht einzuschränken und dem städt. Einsammler Herrn Fiedler nicht die Türe zu verschließen. Außerdem nimmt auch die Stadthauptkasse als Hauptsammelstelle jederzeit dankbarst Gaben für das Liebeswerk entgegen.« Und teilweise reicht die Not bis hinein in die »besseren Kreise«, wie es damals noch hieß: In Reichenhall, so wird am 7. Februar berichtet, hat die »Villabesitzerswitwe Frau Eleonore Mayne« einen Suizidversuch unternommen und liegt im Reichenhaller Krankenhaus. Das Traunsteiner Wochenblatt kommentiert: »Die Frau, die einst in guten Verhältnissen lebte, ist ein Opfer unserer verarmten Zeit geworden und hat diese Verzweiflungstat offenbar aus Not verübt.«

Diese Not sowie die Traumatisierung durch den Krieg haben auch zur Folge, dass man eine »Verrohung« der Sitten zu erkennen glaubt. Am 13. Februar wird berichtet: »Jugendliche Verrohung. In letzter Zeit sind mehrere Bürschchen im Alter von 14 bis 15 Jahren polizeilich ermittelt worden, die in rohester Weise in der Nähe der Schießstätte eine Katze gefangen, in grausamer Weise getötet, deren Fell verkauft und das Fleisch verzehrt haben. Ferner haben sie die Fenster der Ettendorfer Kirche mit Steinwürfen beschädigt und die Mauern derselben mit Menschenkot beschmiert. In der altehrwürdigen Kapelle am Klobenstein haben sie die Bilder aus den Rahmen gerissen und teilweise in den Traunfluß geworfen. Nicht verschont blieb der an der Weinleite vorbeifahrende Eisenbahnzug, dessen Fenster mit Steinen beworfen und teilweise beschädigt wurden.«

Aber auch die »politische Verrohung« wird beklagt: »Nach Meldung aus Neusatz sei der Zustand des am Sonntag von Nationalsozialisten überfallenen Führers der Südslawischen Deutschen, Dr. Kraft, sehr ernst. Der Verletzte soll bereits im Sterben liegen.« (TW, 30. 1. 1925) Und in einem Gastkommentar psychologisiert ein Dr. J. von Bülow darüber, ob die Deutschen reif für die Demokratie seien: »Es war durchaus falsch, einem durch Krieg und Imperialismus verrohtem Volke, die in ferner Zukunft vielleicht einmal erreichbaren Ziele, Völkerfrieden und Demokratie im edelsten Sinne, als sofort realisierbar vorzusetzen!« (TW, 2. 2. 1925)

Trotz oder vielleicht gerade wegen der insgesamt noch unsicheren Zeichen der Normalisierung, ja des Aufbruchs begierig aufgegriffen. Dies gilt für die »große« Politik, besonders aber für das alltägliche Leben. Erstmals seit dem Krieg kann wieder weitgehend unbeschwert der Fasching gefeiert werden. Die Anzahl der Einladungen zu »fidelen Kneipen«, »Masken-Redouten«, Faschingsbällen und Faschingskränzchen im Anzeigenteil des Traunsteiner Wochenblatts ist schier unüberschaubar. Von der »Kavallerievereinigung Traunstein und Umgebung« über den Kaninchenzuchtverein und den »Gabelsberger Stenographenverein« bis hin zum Turnverein und einzelnen Gaststätten reicht das Spektrum der Veranstalter. Das Bedürfnis, den Alltagssorgen wenigstens zeitweise zu entkommen, scheint massiv gewesen zu sein. Dies lässt sich beispielsweise auch aus einem ausführlichen Bericht von der Maskenredoute des Turnvereins ablesen, der besonders die ausgelassene Stimmung nach der zehnjährigen Karnevalspause hervorhebt. Auch das »elegante, als Bar umgewandelte Kneipp-Zimmer« wird erwähnt, »das mit seiner eigenen Jazzband-Kapelle ein gerne besuchter, fideler Ort war …«. (TW, 21. 1. 1925)

Nur gelegentlich und oft eher indirekt wird deutlich, dass die »neuen« Tänze und die »neue« Musik durchaus auf gemischte Gefühle treffen. War für die einen beispielsweise der Jazz »undeutsch« und dem »alten Herkommen« widersprechend, so zeigen viele Werbeanzeigen für Tanzveranstaltungen doch, dass auch in Traunstein diese »neuen« Tänze nachgefragt wurden.

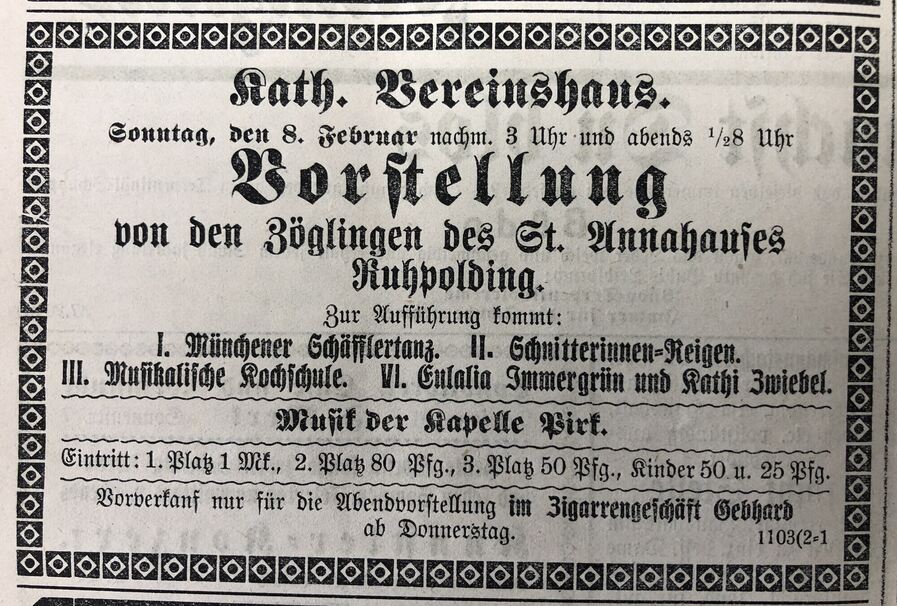

Zwar blitzt immer wieder die Sehnsucht nach der »guten alten Zeit« durch: Am 4. Februar weist das Traunsteiner Wochenblatt beispielsweise darauf hin, dass »Knaben des St. Annahauses Ruhpolding« einen Schäfflertanz aufführen werden. Dieser Hinweis wird mit folgender Einleitung versehen: »Einer der schönsten Bräuche, die sich […] noch aus der guten alten Zeit herübergerettet haben, ist der Schäfflertanz. Der gibt ein herrliches Bild, wie man früher getanzt […] hat.«

Andererseits berichtet man, dass im Bahnhofshotel »Krone« der erste Tanzkurs »für moderne und ortsübliche Tänze« unter der Leitung des Herrn Amuro stattgefunden habe und auf »großes Interesse« gestoßen sei. Der Verfasser äußert sich positiv zu den modernen Tänzen: Diese seien »richtig getanzt« »vornehm« und die »Feinde desselben sind es wahrscheinlich deshalb, weil die wenigsten sie kennen und bei Gelegenheit doch mittanzen; es entsteht dann aus einem Shimmy ein gewöhnlicher Schieber oder ein Gewackel …«. (TW, 18. 2. 1925)

Dr. Alfred Kotter

Anmerkungen:

1 Hugo Stinnes (1870-1924) baute ein weitverzweigtes Firmenimperium auf und konnte auch vom Krieg und der Hyper-Inflation profitieren. In der Weimarer Zeit war er Mitglied derDVP, stand aber an deren rechten Rand und hatte gute Beziehungen auch zu rechtsradikalen Kreisen. Mit der Beteiligung am Hugenberg´schen Pressimperium seit 1918 und dem Kauf der Deutschen Allgemeinen Zeitung 1920 sicherte er sich auch Einfluss auf die öffentliche Meinung.

2 Alfred Hugenberg (1865-1951) war Mitglied und ab 1928 Vorsitzender der DNVP. Er setzte sich nicht nur für die Bekämpfung der Republik und Wiedereinführung der Monarchie ein, sondern vertrat offen antisemitische, rassistische und expansionistische Ideologien. Eine Vielzahl von Zeitungen und Zeitschriften gehörten direkt oder indirekt zu seinem Medienimperium. Zudem betrieb er einen Nachrichtendienst, der auch von vielen unabhängigen Lokalzeitungen genutzt wurde. Und auch im Filmgeschäft war Hugenberg aktiv. Sein Einfluss auf die Meinungsbildung in Deutschland war enorm.

Teil II in den Chiemgau-Blättern Nr. 16 vom 19. April 2025

15/2025