Was war los in Traunstein, Bayern und der Welt?

Ein Rückblick im Spiegel des Traunsteiner Wochenblatts auf den Winter 1924/25 – Teil II

Neben der Politik beschäftigten im Winter 1924/25 die Menschen in Traunsteins und im Chiemgau viele andere Themen. Der kalte, aber schnee- und niederschlagsarme Winter brachte einerseits Winterfreuden. So wird am 23. Dezember den »Freunden des schönen Schlittschuhlaufes« mitgeteilt, dass der Weitsee »mit einer 30 cm dicken, schneefreien und kristallklaren Eisdecke überzogen« ist. Und nach den Weihnachtsfeiertagen erfahren die Leserinnen und Leser, dass die Waldbahn den Ansturm der Wintersportler nach Reit im Winkl während der Feiertage kaum habe bewältigen können, da in den höher gelegenen Gebieten auch Skitouren sehr gut möglich seien. Andererseits führt die Wasserknappheit dazu, dass die städtischen Elektrizitätswerke am Mühlbach offensichtlich nicht mehr genügend Strom erzeugen können. Die städtischen Wasser- und Elektrizitätswerke Traunstein teilen deshalb mit: »Die allgemein herrschende Wasserklemme gefährdet die Aufrechterhaltung der Elektrizitätsversorgung. Es wird empfohlen, Ersatzbeleuchtung bereitzuhalten.« (TW, 23. 12. 1924; vgl. auch 14. 1. 1925). So verwundert es nicht, dass Bürgermeister Vonficht es als eine der zentralen Aufgaben des neuen Stadtrates ansieht, eine »störungsfreie Elektrizitätsversorgung« sowie eine »für alle Zukunft völlig genügende Wasserversorgung« herzustellen (TW, 24. 12. 1924; vgl. TW, 14. 1. 1925).

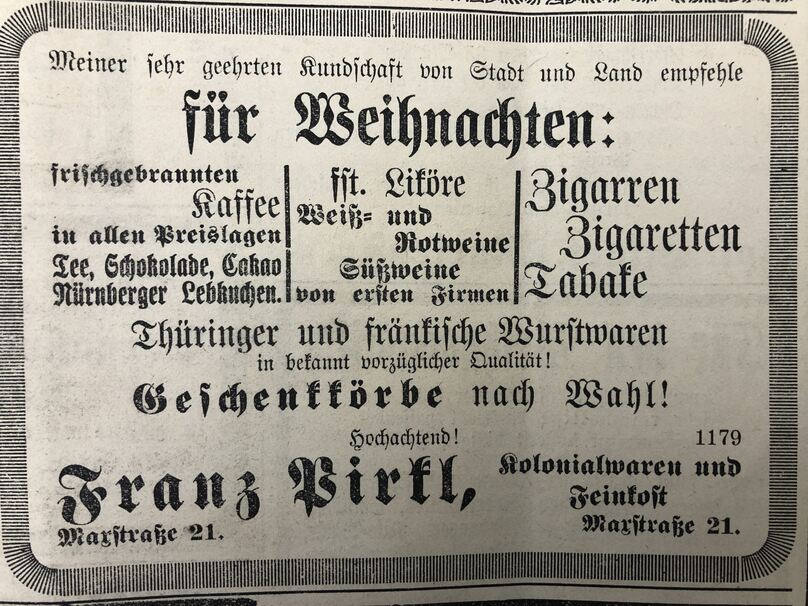

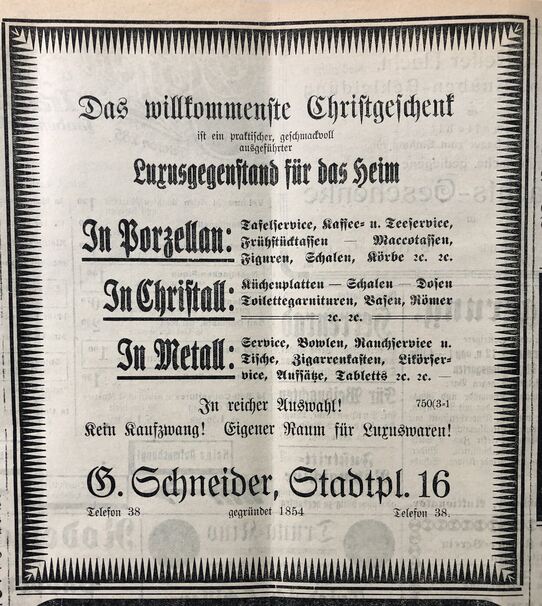

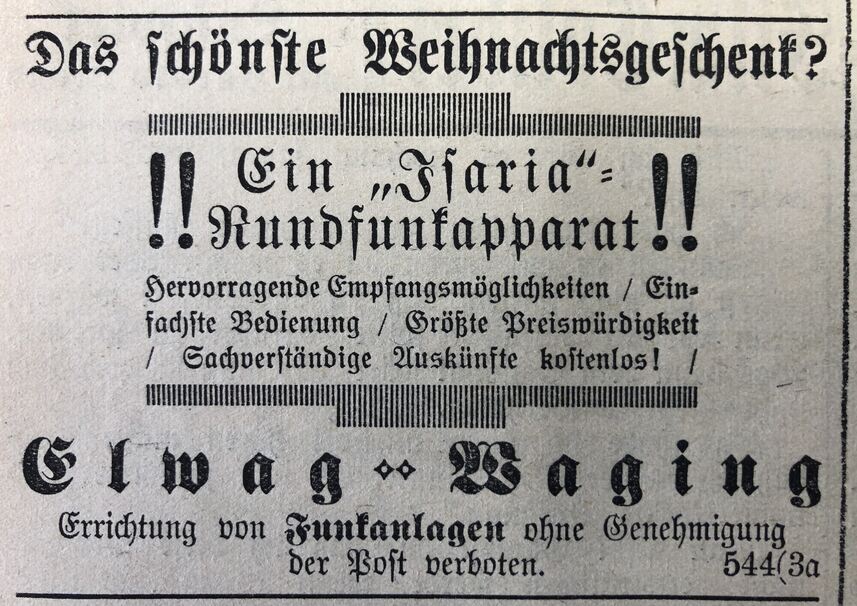

Die Weihnachtszeit war auch vor 100 Jahren und trotz der wirtschaftlich schwierigen Lage eine Zeit des Kommerzes. Vielfältige Anzeigen werben für passende Weihnachtsgeschenke. Beliebt waren offensichtlich Alkoholika, Tabakerzeugnisse und Spielwaren, aber auch Luxusartikel und technische Neuerungen, auch wenn laut Statistischem Landesamt bei der Inlandsnachfrage aufgrund der »verminderten Kaufkraft« Zurückhaltung insbesondere bei Luxusartikeln zu beobachten sei (TW, 16. 1. 1925).

Die Wintermonate waren in Traunstein eine Zeit des gesellschaftlichen Lebens. Nahezu jeder Verein veranstaltete aufwändige Weihnachts- oder »Christbaumfeiern« mit einem bunten Programm. Als Beispiel mag die »Christbaumfeier« des Turnvereins am 21. Dezember dienen: »Feines Festspiel, mit reich ausgestattetem Glückshafen, feine Musik, ausgeführt von der Vereinskapelle, und noch verschiedenes mehr«. Besonders wird darauf hingewiesen, dass die zu gewinnenden Preise »jeder Hausfrau als Beisteuer zum Weihnachtsküchenzettel höchst willkommen sein werden, denn ein fettes Gänschen, Entchen oder Hühnchen, auch Hasen und Schweinshaxl usw. werden den Gabentempel zieren.« (TW, 12. 12. 2024). Am gleichen Tag wird auch von der Weihnachtsveranstaltung des Charitasvereins berichtet: Es wurden Geschenke an »über 200 ältere Frauen und Männer, sowie fast 500 Kinder aus 300 Familien« verteilt. An die Gabenverteilung schloss sich ein Festabend in der Turnhalle an mit »Festansprache des 1. Vorstandes, Prolog, Tanzvorführungen, Gesangsvorträge[n] und Theater«. Gefeiert wurde auch der Barbaratag: So findet sich ein ausführlicher Bericht über die Barbarafeier der »Feld-Artillerie-Vereinigung Traunstein« mit diversen musikalischen Einlagen, Vorträgen, humoristischen Darbietungen sowie einem »stimmungsvollen lebenden Bild – ein Geschütz in Feuerstellung und im Gefecht«, über die »Fräulein Maria Käsbauer als liebliche Barbara ihre schirmende Hand« hält (TW, 4. 12. 1924).

Auch wenn einzelne Programmpunkte skurril erscheinen mögen, so ist doch festzuhalten, dass die Menschen vor 100 Jahren viel Zeit in das gesellschaftliche Leben investierten. All diese Feiernmussten ja vorbereitet, die Theaterstücke und Gesangseinlagen einstudiert und die »Glückshäfen« bestückt werden. Der Rückzug vor den Fernseher ins eigene Wohnzimmer und die Vereinzelung durch Agieren in virtuellen Räumen hatten noch nicht stattgefunden.

Allerdings träumte man auch im Winter 1924/25 schon vom »Fernsehen«. So habe ein Physiker aus Leipzig ein Verfahren ersonnen, mit dem eine Livebild-Übertragung ermöglicht wird. Es handle sich »um einen Apparat, der einen Vorgang, ein Ereignis, das sonst nur am Schauplatze sichtbar ist, in sagen wir 1000 Kilometer Entfernung auf einer Leinwand erscheinen lässt.« Dies wird am Beispiel eines Stierkampfes verdeutlicht, der in Madrid stattfindet und nach Berlin übertragen wird. »Würde man neben dem Bildsender noch einen Sender aufstellen, der uns alle Laute und Geräusche der Arena überträgt, dann würden wir in der vollkommenen Illusion leben, uns am Ort des Ereignisses zu befinden.« Staunend fährt der Berichterstatter weiter: »Wer mit der Magie der Elektrophysik […] nicht so vertraut ist, wird den Kopf schütteln und das Gefühl haben, daß ihm jede Vorstellungsmöglichkeit, jeder Vergleich fehlt, um das Fantastische dieser Erfindung irgendwie glaubhaft zu machen.« (TW, 22. 12. 1924). Überwiegt hier noch das ungläubige Staunen, so hieß es am 9. Januar bereits: »Allem Anschein nach ist also der Tag nicht mehr fern,wo man einander am Telephon […] nicht nur wird hören, sondern auch sehen können, und wo der Rundfunk nicht nur dem Ohr, sondern auch dem Auge Abwechslung und Belehrung bieten wird.«

Eine besondere »Faszination« ist auch von spektakulären Kriminalfällen ausgegangen. Im Winter 1924/25 wird nahezu täglich ausführlich und bis hinein in schaurige Einzelheiten von den Massenmördern Haarmann und Denke berichtet. Beide haben arbeitslose junge Männer in ihre Wohnung gelockt, diese dort getötet und anschließend die Körper zerstückelt und teilweise eingepökelt. Vermutet wird zudem Kannibalismus. Während Haarmann wegen vierundzwanzigfachen Mordes zum Tode verurteilt wurde (TW, 19. und 20. 12. 1924), entzog sich Denke einem Urteil durch Selbstmord im Gefängnis. Im Zuge der Obduktion der Leiche Denkes wurden sein »Gehirn und Teile des Mageninhalts« der Universität Breslau übersandt »zur näheren Untersuchung auf etwaige abnormale Veranlagungen und zur Prüfung der Frage, ob sich in den Eingeweiden etwaTeile von verzehrtem Menschenfleisch befinden.« (TW, 8. 1. 1925). Und am 16. Januar wird berichtet, dass der aus Münsterberg stammende Denke regelmäßig am Markt in Breslau Fleisch verkauft habe. Bei den Breslauer Einwohnern sei »die billige Münsterberger Fleischquelle bekannt« gewesen. »Die Einwohnerschaft ist durch die Münsterberger Vorgänge so erregt und mißtrauisch geworden, daß der Fleischkonsum in Breslau in der letzten Zeit sehr stark zurückgegangen ist.«

Kurioses und Außergewöhnliches scheint ohnehin den Geschmack der Leserinnen und Leser getroffen zu haben. So wird aus Siegsdorf berichtet: »Die verunglückte Frau W[…] verschluckte ihr Gebiß, das nach zwanzig Stunden erst durch heftiges Erbrechen unversehrt zu Tage kam.« Oder auch folgende Nachricht verwundert aus heutiger Sicht: Am Hochstaufen (Goldtropf-Steig) wird der Bezirksamtmann Dr. Spenkuch bei einer Klettertour ohne Vorwarnung von einem Jäger beschossen, da dieser der Meinung gewesen sei, es handle sich um einen Wilderer. Der Beitrag endet mit einer Warnung: »Dieser Vorfall mag besonders in den von Touristen vielfach besuchten Gebieten als Mahnung zur Vorsicht dienen.« Unklar bleibt, ob sich diese Warnung an Jäger oder an Touristen richtet.

Aber auch in der städtischen Politik arbeitet man mit Methoden, die aus der Sicht des Jahres 2025 »bemerkenswert« erscheinen. So wollte die Stadt Traunstein der durch das Wachstum der Stadt bedingten Unzulänglichkeit der Wasserversorgung dadurch abhelfen, dass bei Maria Eck mit einem Wünschelrutengänger eine neue Quelle gefunden werden sollte. In einer Stellungnahme wendet sich Josef Schulz im »Sprechsaal« gegen dieses »Experiment«, das bereits knapp 30 000 Mark verschlungen habe. Er plädiert statt dessen für eine Erneuerung des maroden städtischen Wassernetzes, die Reinigung der bestehenden Quellfassung und die Erneuerung der Pumpanlage (TW, 1. 12. 1924). Allerdings waren Wünschelruten-Versuche offenbar auch erfolgreich. Am 5. Januar wird berichtet, dass der Installateur Josef Fellner Fähigkeiten als Wünschelruten-Gänger habe. Entlang der städtischen Wasserleitung habe er vierzehn Stellen mit Rohrbrüchen festgestellt. An zwei Stellen wurde nachgegraben und die Angaben Fellners bestätigten sich.

Unabhängig von diesen eher kuriosen Seiten der Stadtverwaltung kann der Traunsteiner Stadtrat für die letzten fünfeinhalb Jahre seiner Amtszeit nach den Worten des 1. Bürgermeisters Dr. Vonficht eine positive Bilanz ziehen (TW, 24. 12. 1924). Erwähnt werden u. a. auf sozialem Gebiet die dauernde Schulspeisung von »200 armen unterernährten Schulkindern«, die Linderung der Arbeitslosigkeit durch die »Bereitstellung von Notstandsarbeiten während der Wintermonate« und die »Ansässigmachung einer Industrie (Wolfram-Industrie)« sowie die Minderung der massiven Wohnungsnot: Im »städtischen Eigenbau« entstanden 60 Wohnungen, darunter 12 Wohnungen in der »sog. Pfanne V« und 25 Wohnungen »durch Erbauung von 5 städtischen Wohngebäuden an der Weckerlestraße nach Baureifmachung des dortigen, von der Stadt erworbenen Siedlungsgeländes«. Hingewiesen wird auch auf die Errichtung der Kriegergedächtnisanlage auf dem »alten Gottesacker« sowie die Einrichtung des Heimathauses im Ziegleranwesen und im Brothausturm, verbunden mit dem Durchbruch eines »Laubenganges« im Brothausturm.

Aufbauend auf die bisherige erfolgreiche Arbeit des Stadtrates trotz der vergangenen, sehr schwierigen Zeiten ist der Bürgermeister zuversichtlich, dass auch der neue Stadtrat »in allmählich besser werdenden Zeiten« die Arbeit »zum Segen und Gedeihen unserer schönen Stadt Traunstein und ihrer gesamten Bürgerschaft« fortsetzen werde. Es wäre schön, wenn auch 100 Jahre später wieder mehr Zuversicht einkehren würde.

Dr. Alfred Kotter

Teil I in den Chiemgau-Blättern Nr. 8/2025 vom 22. 2. 2025

9/2025