Was war los in Traunstein, Bayern und der Welt?

Ein Rückblick im Spiegel des Traunsteiner Wochenblatts auf den Winter 1924/25 – Teil I

Im gegenwärtigen Wahlkampf zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025 sind harte, teils sehr polemische Auseinandersetzungen ebenso zu beobachten wie die Tendenz, auf komplexe, vielschichtige Sachverhalte mit »einfachen« Antworten reagieren zu wollen. Oft geht es nicht um Lösungen für echte Probleme, sondern lediglich um symbolische Positionierungen. Differenzierte, sachorientierte Äußerungen finden wenig Gehör. Nicht selten kommt es zu persönlichen Diffamierungen. Die damit verbundene Gefahr, das gemeinsame Fundament unserer liberalen Demokratie zu schädigen, wird leider in Kauf genommen.

In der Weimarer Zeit – so der Eindruck, der sich beim Lesen der Ausgaben des Traunsteiner Wochenblatts der 1920er Jahre ergibt – war es auch so, dass Positionen der Mitte es schwer hatten. Auch damals wurde vielfach »Symbolpolitik« wie etwa im sog. »Flaggenstreit« betrieben. Und persönliche, ehrverletzende Angriffe wurden insbesondere von rechten Parteien gegen die Repräsentanten der Weimarer Republik massiv genutzt, um die staatlichen Institutionen zu diskreditieren. Ein wichtiger Unterschied zur Weimarer Zeit zeigt sich allerdings darin, dass sich heute doch eine sehr große Mehrheit der Bevölkerung zu Demokratie, Rechtsstaat und Grundgesetz bekennt.(1) Dieser Grundkonsens existierte vor 100 Jahren nicht.

In diesem dritten Beitrag der Reihe »Was war los vor 100 Jahren in Traunstein, Bayern und der Welt?« wird es um die Reichstags- und Gemeindewahlen am 7. Dezember 1924, die Polemik gegen Reichspräsident Ebert, aber auch um die Entwicklung in Traunstein und den Alltag der Menschen im Chiemgau gehen.

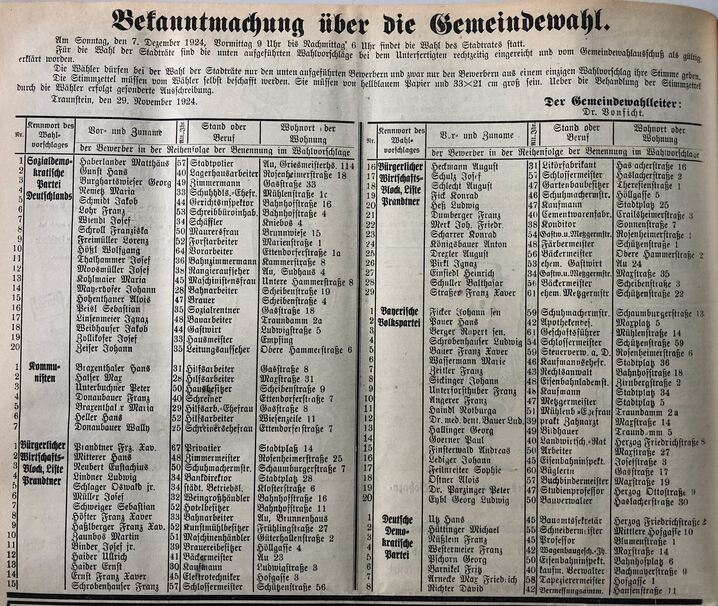

Das beherrschende Thema im Winter 1924/25 waren die Reichstags- und Gemeindewahlen am 7. Dezember. Auf kommunaler Ebene gab es in Traunstein in den letzten Tagen vor der Wahl einen heftigen Schlagabtausch zwischen der Bayerischen Volkspartei (BVP) und dem Bürgerlichen Wirtschaftsblock / Liste Prandtner, die beide um konservative bürgerliche Wähler buhlten. Im »Sprechsaal«, einer Art Vorläufer-Rubrik der heutigen Leserbriefe, wirbt ein Verfasser »P.« – dahinter steht wohl der 2. Bürgermeister Prandtner – für den Wirtschaftsblock (Liste Prandtner), indem er für diese Liste in Anspruch nimmt, deren Kandidaten besäßen eine »wirtschaftliche Eignung« und seien »unpolitisch«. Allerdings meint er auch, dass das Programm des Wirtschaftsblocks »von jedem national denkenden Wähler anerkannt werden« müsse (TW, 3.12.1924). Stichwortartig wird das Programm des Wirtschaftsblocks in einem Wahlaufruf am 6. Dezember veröffentlicht. Neben der angeblichen Überparteilichkeit werden vor allem wirtschafts-liberale Ziele genannt: So solle ein Ausgleich »in allen sozialen Fragen« nicht durch »nutzlose Erwerbslosenfürsorge«, sondern durch »großzügige Belebung des Baumarktes« herbeigeführt werden.

Auf die Sprechsaal-Veröffentlichung vom 3. Dezember reagiert der Ortsvorsitzende der BVP Eybl mit einem Brief »An alle Beamten Traunsteins!« Darin wird dem Bürgerlichen Wirtschaftsblock vorgeworfen, ausschließlich die Interessen der Hausbesitzer und Geschäftseigentümer zu vertreten: »Es soll nämlich die alte Zunft von 1877 wieder in den Stadtrat einziehen. Nur derjenige, welcher ein Haus und ein Geschäft hat, ist Bürger […].« Die Kandidatenliste lege nahe, dass die Interessen von Beamten, Arbeitern, Frauen, Mietern und Pensionisten wenig Berücksichtigung finden würden. Tatsächlich besteht die Kandidaten-Liste des Wirtschaftsblocks fast ausschließlich aus selbständig Gewerbetreibenden. Auch Frauen wurden in der Liste nicht berücksichtigt(2).

Dieser Brief wird vom Wirtschaftsblock am 5. Dezember im »Sprechsaal« veröffentlicht und als »verhetzend« bezeichnet. Die Einordnung überlasse man »den vernünftig denkenden Wählern«. Die BVP wendet sich auch in der »Oberbayerischen Landeszeitung« gegen den Bürgerblock. Dieser reagiert am 6. Dezember: Auf Seite 2 des Traunsteiner Wochenblatts (unter dem redaktionellen Teil) findet sich folgende Einlassung: »Wähler und Wählerinnen! Wißt Ihr's schon, gesittete Menschen dürfen keine Kandidaten des Bürgerblocks wählen, weil die für das Familienbad sind! In der 'Oberbayerischen Landeszeitung' stehts gestern geschrieben!!« Dahinter steht das Eintreten der BVP für getrennte Badebereiche im Schwimmbad für Frauen und Männer aus »sittlichen Gründen«.

Dieses Kulturkampf-Thema spielt auch nach der Wahl am 7. Dezember noch eine Rolle. Die BVP weigert sich, Prandtner erneut zum 2. Bürgermeister zu wählen. Um dieses Ziel doch noch zu erreichen, veröffentlichen die gewählten Stadträte des Bürgerblocks am 8. Januar 1925 eine »Erklärung«: »Die unterzeichneten Stadträte verurteilen und bedauern die im Wahlflugblatt des Wirtschaftsblockes enthaltene, schwere Beleidigung der Anhänger der Bayerischen Volkspartei.(3) Sie sind ferner bereit, die Fraktion der Bayerischen Volkspartei in ihren kulturellen Bestrebungen (z. B. in der Erhaltung der Konfessionsschule und in der Aufhebung des gemischten Bades) zu unterstützen. gez. Prandtner, Binder, Schweiger, Mitterer, Schuller, Schrobenhauser, Einsiedl.«

In der konstituierenden Sitzung des Traunsteiner Stadtrats am 9. Januar 1925 gab es dann eine heftige Auseinandersetzung wegen der am Vortag abgegebenen »Erklärung« der Liste Prandtner. Da laut Traunsteiner Wochenblatt einige der Unterzeichner »ihre Zusage [zur Unterstützung von BVP-Positionen; Anm. A. K.] glücklicherweise wieder zurück« zogen, stimmte die BVP nicht für Prandtner, sondern schickte Rechtsanwalt Zeitler ins Rennen um den Posten des 2. Bürgermeisters. In der Abstimmung wurde Prantner mit relativer Mehrheit (8 Stimmen) gewählt (Zeitler 6). Die SPD übte Stimmenthaltung. Abschließend wird festgehalten: »Prandtner ist nun wieder Bürgermeister und die gestrige Erklärung des Wirtschaftsblockes, die mancher nicht verstehen konnte, ist vollständig hinfällig geworden.«

Dieses Unverständnis teilt offensichtlich ein namentlich nicht genannter Wähler des Wirtschaftsblocks. Dieser kritisiert im »Sprechsaal« (TW, 10. 1. 1925) den Wirtschaftsblock für seine »Erklärung« am 8. Januar scharf, denn damit hätten die »Gewählten« »genau das Gegenteil von dem [gemacht], was man von ihnen erwartet und weshalb man sie gewählt hat.«

Der Wirtschaftsblock reagiert auf die Kritik mit zwei weiteren Erklärungen, einmal vom »Wahlausschuss des Bürgerlichen Wirtschaftsblocks« und einmal von den Unterzeichnern der »Erklärung« vom 8. Januar: In der ersten Erklärung bedauert der Wahlausschuss Äußerungen in dem Wahlflugblatt, die die BVP beleidigt haben könnten, fordert aber im Gegenzug auch die BVP auf, »den Vorwurf des Mangels christlicher Gesinnung« gegenüber den Wählern des Wirtschaftsblocks zurückzunehmen. In der zweiten Stellungnahme wird die »Erklärung« vom 8. Januar zurückgenommen: »Maßgebend für uns bleibt das Programm des Bürgerlichen Wirtschaftsblockes.«

Die Posse wird dann durch eine »Anmerkung der Redaktion« des Traunsteiner Wochenblattes beendet: »Wir würden es begrüßen, wenn in dieser Sache nun Schluß wird mit den Erklärungen. Seid eingedenk der Worte Dr. Kleitners vor zwanzig Jahren über die Mutter der Bayerischen Volkspartei: ‚Sie lügen wie der Teufel und schwindeln aus Prinzip.‘ Es ist der Ehre zu viel, wollte man immer erwidern.«

So provinziell diese Auseinandersetzung auf lokaler Ebene erscheinen mag, zeigt sie doch »Bruchlinien« der damaligen Gesellschaft. Auf der einen Seite steht die BVP, die sich allenfalls halbherzig zum neuen Staat, zu Demokratie und Republik bekennt. Höchst konservativ in Fragen der Gesellschaftspolitik trauert sie der Monarchie nach. Auf der anderen Seite stehen »Vernunftrepublikaner«, die erkannt haben, dass ein Zurück zur Monarchie nicht mehr möglich ist und den Blick daher insgesamt eher nach vorne richten.

Diese »Bruchlinie« zwischen den Parteien, die die neue Staatsform, die Demokratie und Parlamentarismus ablehnten, auf der einen Seite und den Parteien, die hinter der Weimarer Verfassung standen, bestimmte auch auf der »großen Bühne« den Wahlkampf und die anschließenden Versuche, eine neue Regierung zu bilden. Dieser Grunddissens spiegelt sich auch deutlich im Traunsteiner Wochenblatt, das sich selbst immer wieder pro Weimarer Republik positioniert.

Geradezu als Chiffre der Bruchlinie erscheint der »Flaggenstreit« zwischen den Anhängern der Farben des Kaiserreichs Schwarz-Weiß-Rot und den Anhängern der Republik Schwarz-Rot-Gold. So wird am 10. November 1924 in einer »Erklärung der Vereinigten Vaterländischen Verbände Bayerns zu den Reichstags- und Gemeindewahlen« dazu aufgerufen, »diejenigen Parteien zu unterstützen, welche bereit sind, die vaterländischen Belange zu vertreten, den Kampf gegen Schwarz-Rot-Gold mit aller Schärfe zu führen und die sich für einen Neuaufbau Deutschlands im Sinne Bismarcks einsetzen.« Am 20. November kritisiert der Schriftleiter des Traunsteiner Wochenblattes Ministerpräsident Dr. Held von der BVP heftig dafür, dass er für eine monarchische Staatsform in Bayern eintrete. An gleicher Stelle übt er Kritik am Verhalten der Bamberger Polizei, die Armbinden in den Farben schwarz-rot-gold verboten habe, da diese »aufreizend« wirken würden. Der Verfasser sieht hier eine verkehrte Frontstellung und frägt an, ob es nicht die Pflicht der Polizei sei, »die Reichsfarben zu schützen.« Und auch eine Entscheidung des bayerischen Schulministeriums erscheint ihm problematisch: Diese erlaube »Volksschülern bei Schulfesten das Tragen von Fahnen in weiß-blau und in schwarz-weiß-rot« verbiete aber die Farben schwarz-rot-gold, »weil diese Farben eine – politische Demonstration darstellen.« Diese Beispiele belegen aus heutiger Sicht deutlich, wie präsent die Gegner des Weimarer Staates in der Staatsverwaltung waren.

Kurz vor der Wahl wird der republikfreundliche General von Deimling mit einer pointierten Aussage zitiert, die er auf einer Wahl-Versammlung getätigt haben soll: »Zwei Wahlurnen werden am 7. Dezember vor dem Deutschen Volke stehen. Die eine ist schwarz-weiß-rot und trägt die Aufschrift: Monarchie und Krieg. Die andere ist schwarz-rot-gold und trägt die Aufschrift: Republik und Frieden.«

Und nach der Wahl wird das Ergebnis im Traunsteiner Wochenblatt als Sieg der Farben schwarz-rot-gold gefeiert: »Das Gesamtbild der Wahl dürfte wohl so sein, daß schwarz-rot-gold als Siegesfahne im Winde flattert und aller Welt kündet, daß die deutsche Republik in den meisten Herzen des deutschen Volkes festen Fuß gefasst hat.« (TW, 9.12.1924). In dieser Meinung sieht sich das Traunsteiner Wochenblatt auch dadurch bestärkt, dass nahezu »die ganze Schuljugend Münchens […] am Wahltag mit schwarz-rot-goldenen Fähnchen herum[lief]«.

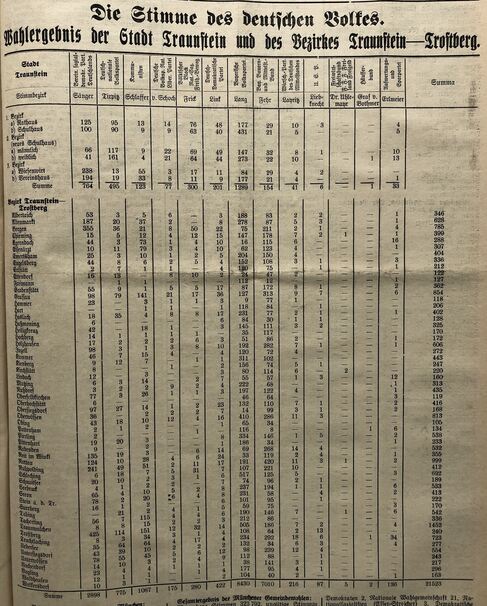

Zwar ist es tatsächlich so, dass bei den Dezemberwahlen 1924 eine Schwächung der extremen Ränder (Kommunisten, Völkische bzw. Nationalsozialisten) erfolgte und grundsätzlich staatstragende Parteien wie die SPD, die DDP, das Zentrum, die DVP und die Wirtschaftspartei bzw. der Bayerische Bauernbund Zuwächse erzielten. Aber andererseits gewannen auch die eindeutig monarchistisch eingestellte DNVP und die zumindest latent monarchistische BVP Stimmen und Mandate hinzu (vgl. TW, 10. 12.1925). Die Wahlergebnisse für die Stadt Traunstein und den Bezirk Traunstein-Trostberg wurden am 9. Dezember im Traunsteiner Wochenblatt in einer großen Übersichtstabelle mitgeteilt. Zusammengefasst lauten diese:

Stimm-Ergebnisse für die Stadt Traunstein:

SPD 764 / DNVP 495 / KPD 123 / DVP 77 / Völkischer Block 300 / DDP 201 / BVP 1289 / Bay. Bauern- und Mittelstandsbund 154 / Wirtschaftspartei des deutschen Mittelstandes 41 / Sonstige 40

Stimm-Ergebnisse für den Bezirk Traunstein-Trostberg (ohne Stadt Traunstein):

SPD 2898 / DNVP 775 / KPD 1087 / DVP 175 / Völkischer Block 280 / DDP 422 / BVP 8430 / Bay. Bauern- und Mittelstandsbund 7010 / Wirtschaftspartei des deutschen Mittelstandes 216 / Sonstige 230

Zwischen Stadt und Land zeigen sich bemerkenswerte Unterschiede: Während die eindeutigen Rechtsparteien (DNVP, Völkischer Block) in der Stadt knapp ein Viertel der Stimmenerringen konnten, lag deren Anteil in den ländlichen Gebieten lediglich bei rund fünf Prozent. Dagegen konnten auf dem Land die BVP und der Bayerische Bauern- und Mittelstandsbund überproportional gut abschneiden. Dank der Industrie bei Trostberg erreichten auch die SPD und die Kommunisten im Bezirk beachtliche Wahlergebnisse, während die DDP in der Stadt relativ gut abschnitt. Das gute Ergebnis der DDP auch auf Reichsebene erfreut den Schriftleiter des Traunsteiner Wochenblatts, da die DDP »allzeit vernünftige Politik der Mitte machte«. Erfreut zeigt er sich auch darüber, dass »die radikalen Flügelparteien«, die »Kommunisten und die Völkischen« eine deutliche Niederlage hätten hinnehmen müssen. Er kommt zum Schluss, dass die »Hitlerpartei« nur eine »Mode- und Stimmungssache« gewesen sei. Deren bisherige Erfolge seien nur damit zu erklären, dass auch viele Wählerinnen und Wähler »Mode- und Stimmungsmenschen« sind. Auch der aktuelle Bundestags-Wahlkampf wird – so scheint es – deutlich von »Stimmungen« geprägt.

Die tiefen Gräben zwischen den verfassungskonformen Parteien und den Parteien, die den Weimarer Staat ablehnten, blieben auch nach der Wahl bestehen. Dies zeigte sich in den schwierigen Verhandlungen zur Bildung einer neuen Regierung, nachdem das Kabinett Marx am 15. Dezember zurückgetreten war (TW, 16.12.1924). Anfang Januar überträgt Reichspräsident Ebert dem bisherigen und noch geschäftsführenden Reichskanzler Marx die Regierungsbildung (TW, 5.1.1925). Marx scheitert aber letztlich daran, dass die DVP nicht bereit ist, eine Regierung ohne die DNVP bzw. mit der SPD zu bilden, und andererseits die DDP ein Zusammengehen mit der DNVP ausschließt. Auch ein Minderheitskabinett aus Zentrum und DDP kommt nicht zustande, so dass Marx den Auftrag zur Regierungsbildung zurückgibt (vgl. Beiträge im TW am 8. 1., 9. 1. und 10. 1. 1925). Schließlich gelingt es Mitte Januar dem parteilosen Dr. Luther im Auftrag des Reichspräsidenten eine Regierung zu bilden, die die deutschnationale DNVP einschließt (TW, 14. 1., 15. 1., 16. 1. 1925). Damit beteiligte sich erstmals eine Partei an einer Regierung der Weimarer Republik, deren erklärtes Ziel die Rückkehr zur Monarchie und damit die Beseitigung des Weimarer Staates war. Den staatstragenden Parteien war die Fähigkeit abhandengekommen, einen Interessenausgleich über die Parteigrenzen hinweg, aber auf dem Fundament der Verfassung zu finden.

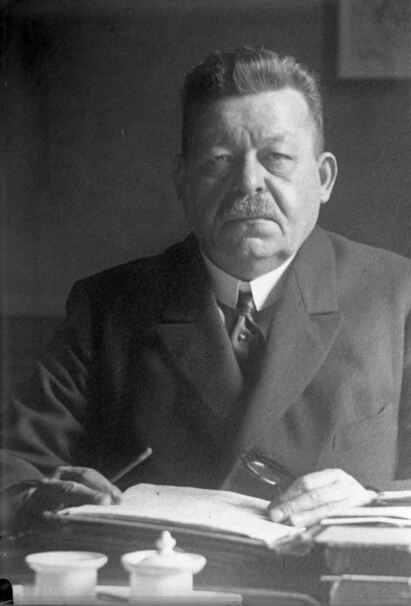

Wie polemisch aufgeheizt die Stimmung war, zeigt sich brennpunktartig an der Person des Reichspräsidenten. Dieser wurde in den Wahlkampf hineingezogen, da er für die Rechte Symbol für alles war, was man ablehnte: Friedrich Ebert war als Sozialdemokrat durch die Revolution von 1918/19 an die Macht gelangt und repräsentierte nun die verhasste Republik. Gerade weil er seine Sache so gut machte und die Republik würdevoll repräsentierte, musste er Ziel der Angriffe von rechts werden, da man damit das gesamte verhasste »System« delegitimieren konnte.

Bereits im November sah sich Reichskanzler Marx auf einer Wahlversammlung in Bonn veranlasst, sich »gegen die Schärfe des Wahlkampfes« zu wenden. Insbesondere lehnt er jegliche Angriffe gegen den Reichspräsidenten ab: »Das Staatsoberhaupt müsse unbedingt aus den Tageskämpfen herausgelassen werden.« (TW, 25. 11. 1924)

Die Angriffe gegen den Reichspräsidenten greift das Traunsteiner Wochenblatt vielfach auf. Bereits am 1. Dezember 1924 erscheint ein längerer Artikel mit der Überschrift »Der Sattler Ebert als Reichspräsident«. Der Autor, Dr. Hans Wedendorf, wendet sich gegen die »Rechtsparteiler«, die den Reichspräsidenten durch Verweis auf seine berufliche Herkunft als Sattlergeselle verächtlich machen wollen. Der Autor sieht dagegen in diesem Umstand »außergewöhnliches Talent« bei Ebert, der sich »vom Fabrikarbeiter zum ersten Mann im Staate« hocharbeiten musste. Entscheidend für den Autor ist, wie Ebert sein Amt ausführt: Dieser sei »der rechte Mann […] das deutsche Reichspräsidium zu verwalten. […] Er ist nicht ein einziges Mal taktlos hervorgetreten. Er hat in keiner Weise den Parteimann über sein Amt gestellt […]. Er unterzieht sich seinen Repräsentationspflichten in geschickter Weise, er hat noch keine törichte Rede gehalten […]. Man kann behaupten, daß er im Auslande angesehen, im Inlande aber weit über seinen Parteirahmen hinaus geschätzt wird […].«

Der Autor weist darauf hin, dass die rechten Gegner Eberts genau deshalb auf Lügen und Verleumdungen setzen.

Maßgeblich angeheizt wird die polemische Hetze gegen den Reichspräsidenten durch ein Gerichtsverfahren in Magdeburg, in dem sich Ebert gegen die Behauptung wehrt, er sei ein Landesverräter. Am 13. Dezember findet sich im Traunsteiner Wochenblatt die Schlagzeile: »Ist der Herr Reichspräsident ein Landesverräter?« Es wird dann vom Beleidigungsprozess des Reichspräsidenten gegen den Schriftleiter Rothardt von der »Mitteldeutschen Presse« berichtet. Dieser habe unter der Überschrift »Eine bittere Pille für Fritze Ebert« einen offenen Brief des Abgeordneten Ganser veröffentlicht, in dem Ebert wegen der angeblichen Beteiligung »bei der Anzettelung des Munitionsarbeiterstreiks« im Januar 1918 Landesverrat vorgeworfen wird. Am Ende des Artikels wird Ebert dazu aufgerufen zu beweisen, dass er kein »Landesverräter« sei. Der Anwalt Eberts verweist im Gegenzug auf die »zeugeneidliche Aussage« des Reichspräsidenten, in der dieser versichert, dass der Streik völlig ohne Zutun der SPDFührung ausgebrochen sei und die SPD-Führung alles getan habe, um den Streik möglichst rasch zu beenden.

Bis Weihnachten wird nun fast täglich über den Fortgang des Prozesses berichtet. In den Zeugenaussagen wird bestätigt, dass die Parteileitung der SPD sich vehement gegen den Streik und für eine rasche Beendigung eingesetzt habe: »Man solle der Sozialdemokratie dankbar sein, statt sie zu beschimpfen.« (TW, 15. 12. 1924). In einem Brief Hindenburgs wird Ebert als »treuer deutscher Mann« bezeichnet (TW, 16. 12. 1925). Zwar treten auch Zeugen auf, die Ebert belasten wie der ehemalige Leiter der politischen Polizei Dr. Menninger, der behauptet, der Streik habe durch Eintritt der SPD in die Streikleitung an Bedeutung gewonnen (TW, 18.12.1924), aber das Gesamtbild ergibt: Ebert ist in die Streikleitung nur eingetreten, um den Munitionsarbeiter-Streik möglichst rasch zu beenden und um das deutsche Heer nicht durch Munitionsmangel zu gefährden. Am 24.12. wird dann vom Urteil – drei Monate Haft für den Angeklagten – berichtet. Aufsehen erregt aber die Urteilsbegründung, gegen die Ebert und die Staatsanwaltschaft umgehend Revision einlegen.

Die bis heute als skandalös empfundene Urteilsbegründung wird am 29. Dezember ausführlich erörtert: Das Gericht sei zur Auffassung gelangt, Ebert habe zwar im politischen und historischen Sinne keinen Landesverrat betrieben, wohl aber im juristischen Sinne. Allein hierauf aber komme es an. Das Traunsteiner Wochenblatt konstatiert: Über diese Argumentation könne »der Jurist ebenso sehr wie der Laie [nur] den Kopf schütteln«. Anschließend wird die Argumentation des Gerichts ausführlich widerlegt.

Zwar erhält der Reichspräsident in der Folgezeit aus der gesamten Republik Solidaritätsbekundungen, in denen das Magdeburger Urteil wegen seiner Urteilsbegründung als Fehlurteil bezeichnet wird (TW, 30. 12. 1924, 3. 1., 7. 1. und 8. 1. 1925). Dies hindert aber andererseits rechtsstehende Parteien nicht daran, den Reichspräsidenten zu diskreditieren und seinen Rücktritt zu fordern. Die Nationalsozialisten bringen im neugewählten Reichstag sogar einen entsprechenden Antrag auf Absetzung des Reichspräsidenten ein (TW, 13. 1. 1925). Mit einem polemischen Gedicht gegen Ebert, das im BVP-nahen »Altöttinger Liebfrauenboten« erschienen war, befasst sich das TraunsteinerWochenblatt am 7. Januar ausführlich:

»Des Reichs behäbiger Präsident,

Den mancher gerne Klebert(4) nennt,

Den feget bald ein rauher Wind

Hinweg vom Präsidentenstuhl –

Zurück in den Proletenpfuhl !(5)«

Dem hält der Autor im Traunsteiner Wochenblatt entgegen: »Unser Reichspräsident Ebert genießt infolge seines fast siebenjährigen erfolgreichen und würdevollen Wirkens in den weitesten Kreisen des deutschen Volkes größte Achtung, selbst bei politischen Gegnern. Daran kann auch der Umstand nichts ändern, daß ihn haßerfüllte Parteifanatiker mit Hilfe eines eigenartig urteilenden Richters zum Vaterlandsverräter stempeln wollten.« Die Zeugen, auf die sich dieses Urteil stütze, seien sehr unzuverlässig. Dies aber störe den Liebfrauenboten nicht, den »öden, witzlosen Reim« zu veröffentlichen.

Dieses Beispiel zeigt, wie sehr rechtsstehende Parteien versucht haben, das demokratische System dadurch zu destabilisieren, dass sie mit unsachlichen und polemischen Mitteln versuchen, die Repräsentanten – ungeachtet ihrer objektiven Verdienste – zu diskreditieren.

Dr. Alfred Kotter

Anmerkungen:

1) Laut dem Sozialbericht der Bundeszentrale für politische Bildung? (erstellt in Kooperation mit dem Statistischen Bundesamt, dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung) stimmten 2022 in Westdeutschland 87 Prozent und in Ostdeutschland 80 Prozent der Bevölkerung der Aussage zu, die Demokratie sei die beste Staatsform. Und in einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der Körberstiftung (Sommer 2024) bekennen sich jeweils weit mehr als 90 Prozent der Befragten zu demokratischen Prinzipien wie freie Meinungsäußerung, freie und geheime Wahlen oder die Gewaltenteilung. Allerdings zeigt sich in dieser Umfrage auch, dass das Vertrauen in die Demokratie geschwunden ist: Nur 46 Prozent der Befragten haben ein sehr großes oder großes Vertrauen in die Demokratie.

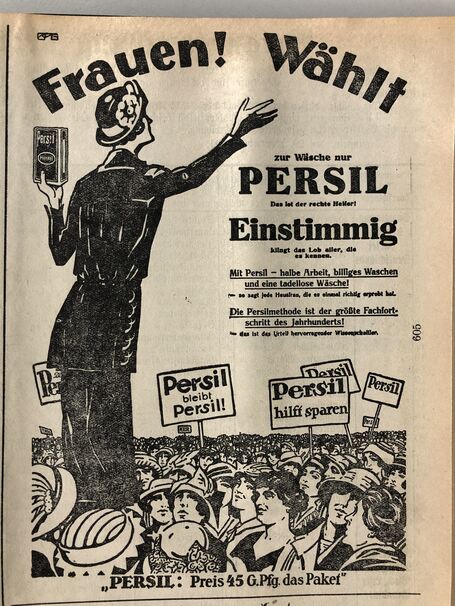

2) Insgesamt wurden für die Stadtratswahl 84 Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt. Nur acht davon waren Frauen. Während der Wirtschaftsblock und die DDP keine Kandidatinnen in ihren Listen hatten, finden sich bei der SPD und der BVP je drei Frauen und bei den Kommunisten zwei Frauen. In den neuen Stadtrat wurde lediglich eine Frau gewählt: Maria Wassermann von der BVP. Mit dem Thema Frauenwahlrecht wird auch in der Werbung »gespielt«: Am 29. 11. 1924 erschien im Traunsteiner Wochenblatt eine Anzeige: »Frauen wählt …Persil«.

3) Dieses Wahlflugblatt fand ansonsten im Traunsteiner Wochenblatt keinen Niederschlag. Welche Beleidigungen es enthielt, muss daher hier offen bleiben.

4) Dies soll wohl eine Anspielung darauf sein, dass Ebert an seinem Amt »kleben« würde.

5) Damit wird wiederum auf die »proletarische« Herkunft Eberts aus der Arbeiterschicht angespielt.

Teil II in den Chiemgau-Blättern Nr. 9 vom 1. 3. 2025

8/2025