War die »Russische Grippe« die erste Corona-Pandemie?

Dabei könnte es sich um eine Infektion mit einem damals hochvirulenten Corona-Virus gehandelt haben

Es ist eine Erkenntnis, die gerade in der aktuellen Lage ein klein wenig Hoffnung macht: Forschungen haben ergeben, dass die aktuelle Corona-Pandemie wahrscheinlich nicht die erste ihrer Art ist. Zu Beginn der 1890er Jahre gab es wohl schon einmal einen entsprechenden Ausbruch, der als »Russische Grippe« in die Geschichte einging, weil man damals annahm, die Krankheitsursache sei ein Influenza-Virus. Für den Verlauf des jetzigen Seuchengeschehens könnten sich die neuen Forschungsergebnisse zum Coronavirus OC43 als wichtiger Meilenstein erweisen: Das damals offenbar hochansteckende und potentiell tödliche OC43 hat sich im Lauf der Zeit zu einem bloßen Schnupfenvirus abgeschwächt, mit dem heute jeder lebende Mensch schon von Kindesbeinen an in Berührung gekommen sein dürfte. Was die moderne Forschung zum Ursprung des OC43 mit der »Russischen Grippe« der 1890er Jahre in Verbindung brachte, waren Schilderungen damaliger Mediziner, die von Symptomen berichteten, die eigentlich untypisch für eine klassische Influenza-Erkrankung sind, wie beispielsweise starker Husten oder auch Geschmacksverlust.

Auch ein bayerischer Garnisonsarzt machte sich über seine Patienten und vor allem die aus seiner Sicht ungewöhnlichen Todesfälle Gedanken, die er in der »Münchner Medizinischen Wochenschrift« im Sommer 1890 veröffentlichte: Oberstabsarzt Vogl fiel dabei auf, dass die in seinem Münchner Lazarett an der Grippe erlegenden Soldaten in zwei Gruppen einteilen ließen: Während sich der Zustand bei einem Teil der Betroffenen bereits kurz nach Ausbruch der Krankheit stark verschlechterte und nach wenigen Tagen zum Tod führte, schien der andere Teil schon fast genesen, als dann plötzlich nach etwa sechs Tagen seit Beginn der Erkrankung hohes Fieber mit heftiger Atemnot eintrat. Nach weiteren fünf, sechs Tagen starben auch diese Patienten, wobei ihr Ende durch Ersticken besonders qualvoll war. Als Todesursache bei dieser zweiten Gruppe stellte Vogl Lungen- oder Rippenfellentzündung fest. Dieses Krankheitsbild sei zwar unabhängig zur Influenza entstanden, hänge aber trotzdem mit ihr zusammen – so die etwas schwammige Aussage des Militärarztes, der wie alle Ärzte damals besonders bei der Ursache von Erkrankungen wie Grippe zwangsweise im Nebel herumstocherte, da die Existenz von Viren, die Verursacher von Influenza und anderen Infektionskrankheiten, damals noch nicht erforscht war. Man vermutete zwar, dass es neben den bereits bekannten Bakterien einen weiteren, noch kleineren »Stoff« geben müsse, doch wissenschaftlich erwiesen war diese Theorie noch nicht.

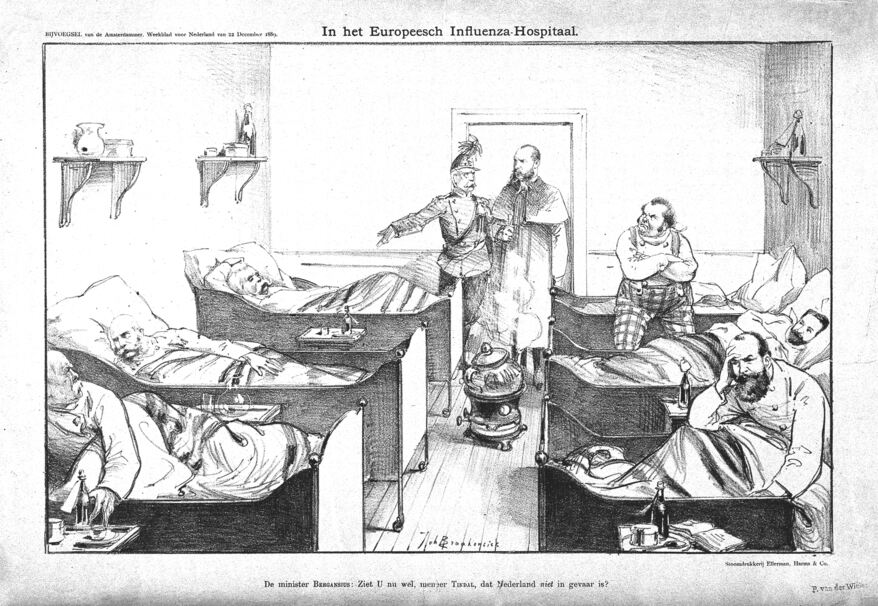

Für die Erkrankung der Münchner Soldaten wurde damals ein Infekt verantwortlich gemacht, der sich Ende 1889 von Russland aus in rasender Schnelle in Richtung Westen verbreitet hatte. Welche Fahrt die Epidemie damals aufnahm, zeigen Zeitungsmeldungen: Am 6. Dezember hatte der »Rosenheimer Anzeiger« das ersteMal über die Erkrankung berichtet, – aus dem fernen St. Petersburg, wo eine »mit hohem Fieber verbundene Erkältungserscheinung«, mehr und mehr um sich greife und von der auch Kaiser Alexander III., alle seine Kinder und die meisten Großfürsten befallen worden seien. Drei Tage später folgt eine Aktualisierung der Lage in St. Petersburg mit der Feststellung, dass die Epidemie inzwischen erschreckend zunehme: »Die Militärhospitäler sind überfüllt, die Fabriken und Werkstätten schließen. Ganze Stadtviertel sind verlassen. Insgesamt liegen 160 000 Menschen krank.« Wenige Tage später ist die inzwischen als »Russische Grippe« titulierte Seuche dann auch in Berlin angekommen.

Die ersten Fälle in München werden am 15. Dezember gemeldet aus dem hiesigen Garnisonslazarett, wo innerhalb eines Tages 39 Influenza- Kranke eingeliefert werden. Die zivile Bevölkerung sei dagegen noch nicht betroffen und die aus Berlin, Wien und Paris vorliegenden Nachrichten über den Verlauf der Krankheit ließen die Annahme zu, »dass auch in hiesiger Stadt die Epidemie, wenn sie überhaupt ausbricht, nicht allzu lange währen und keine übergroße Ausdehnung genießen werde«, so die – irrige – Annahme. Zwei Wochen später, zu Beginn des Jahres 1890, ist der Ton der Pressemeldungen ein ganz anderer: »Die Influenza in der bayerischen Landeshauptstadt greift inzwischen auch in der zivilen Bevölkerung immer mehr um sich, was zu erheblichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens führt: Namentlich im Post- und Trambahn-Personal treten zahlreiche Erkrankungen auf. In vielen größeren Geschäften ist wegen der vielen plötzlichen Erkrankungen eine momentane Stockung eingetreten. Auch in den Gerichtssälen ist die Krankheit eingekehrt, der erste Senat des Oberlandesgerichts musste jüngst seine Sitzung aussehen, da drei Richter erkrankt waren. In Bezug auf die allgemeinen Gesundheitsverhältnisse der Stadt ist die Neujahrs-Cour und das Hofkonzert abgesagt worden. In der Hochstraße wurde ein Notlazarett eingerichtet«, vermeldet der »Rosenheimer Anzeiger«.

In den folgenden Tagen mehren sich dann in ganz Bayern die Krankheitsfälle: Schulen werden geschlossen, Nothospitäler eingerichtet und auch die Zahl der Todesfälle nimmt stetig zu. In München sei die Sterblichkeit schon so hoch, dass Beisetzungen von elf Uhr mittags bis sechs Uhr abends dauerten und Dutzende von Toten in den Leichenhäusern aufgebahrt seien. Was den örtlichen Ärzten darüber hinaus Kopfzerbrechen bereitete, war eine ungewöhnliche Häufung von tödlichen Schlaganfällen, wobei so mancher dieser Toten zuvor auch an Grippe gelitten hatte, wie beispielsweise der prominente Theologe Ignaz von Döllinger. Das könnte ein Hinweis auf die Vermutung sein, dass es sich bei der »Russischen Grippe« tatsächlich um eine Infektion mit einem damals hochvirulenten Corona- und nicht mit einem Influenza-Virus gehandelt haben könnte, denn eine der Komplikationen von aktuellen Covid-19-Patienten sind Verklumpungen im Blut, die zu Thrombosen und Embolien führen.

Ein deutlicher Unterschied zwischen der Epidemie 1889/90 und der aktuellen ist allerdings beim Verlauf des allgemeinen Infektionsgeschehens erkennbar: Die erste Influenza-Welle, die in Bayern im Dezember 1889 ausbrach, flaute schon im Februar 1890 wieder ab. Allerdings brach im folgenden Winter eine zweite, noch stärkere Infektionswelle über die bayerische Bevölkerung herein: Das »Rosenheimer Tagblatt« warnte seine Leserschaft dazu im Dezember 1891: »Diese tückische und gefürchtete Krankheit, welche in den letzten zwei Jahren in epidemischer Form aufgetreten ist und so viele Menschenopfer gefordert hat, tritt auch diesen Winter und von noch viel gefährlicherem Charakter auf.« Es sei nicht die Krankheit an sich, sondern die Folgen, die dabei am meisten zu fürchten seien: »Die Gefahr liegt in dem durch die Krankheit hinterlassenen, geschwächten Zustande des Körpers und der Empfänglichkeit für Krankheiten der inneren Organe«, so die neuesten Erkenntnisse.

Als typische Symptome, unter denen Erkrankte damals litten, wurden »heftige Kopfschmerzen, Schmerzen in der Brust und in den Schultern, schweres Atmen, rheumatische Schmerzen, Appetitlosigkeit und eine Depression des ganzen Nervensystems«, genannt. Außerdem gab es neuesten Erkenntnissen zufolge offenbar auch Berichte von Patienten, die über verlorenen Geschmackssinn klagten – ein Phänomen, das aktuell bei zahlreichen Covid-Patienten beobachtet wird und ein weiterer Hinweis sein könnte, dass die »Russische Grippe« in Wirklichkeit eine Corona-Epidemie war.

Aufgestellt hat diese These 2005 ein Forscherteam um den Mediziner und Virologen Marc Van Ranst, der sich mit dem Ursprung und der Entwicklung des Coronavirus OC43 beschäftigte, das heute für etwa ein Zehntel aller Erkältungsfälle verantwortlich ist. Die Existenz von OC43 ließ sich dabei bis ins Jahr 1890 zurückverfolgen – und damit genau zu jenem Zeitpunkt, als sich die »Russische Grippe« über Europa ausbreitete. Da damals im Vorfeld auch Fälle von Rindergrippe gemeldetwurden, vermutet Van Ranst, dass es sich auch dabei um Infektionen mit OC43 handelte und das Virus dann vom Tier auf den Menschen übersprang, wobei allerdings nicht klar ist, ob es möglicherweise noch Zwischenwirte gab. Einen definitivenBeweis für diese These kann allerdings nur die Untersuchung von Gewebe damaliger Patienten bringen – eine Prozedur, die dem USamerikanischen Pathologen Johan Hultin sensationellerweise bei der Erforschung des Krankheitsauslösers der »Spanischen Grippe« 1918 gelungen ist.

Hultin konnte 1997 aus den sterblichen Überresten einer Inuit-Frau aus einem Massengrab in Alaska Gewebe entnehmen und daraus den Influenza-Erreger isolieren. Möglich war dies nur dank des permanent kalten, alaskischen Klimas, das den Körper der 80 Jahre zuvor verstorbenen Frau entsprechend konserviert hatte. Die »Spanische Grippe« hatte zwischen 1918 und 1920 weltweit mehr als 25 Millionen Todesopfer gefordert, wobei manche Schätzungen sogar von bis zu 50 Millionen Toten ausgehen.Marc Van Ransts These zum Ursprung des Coronavirus OC43 wurden jüngst von der dänischen Epidemiologin Lone Simonsen mit modernen Computerverfahren einer Prüfung unterzogen – und bestätigt.

Auch Simonsen geht davon aus, dass das Coronavirus OC43 von Kühen auf den Menschen überging und sich dann imSommer 1889 vom Ural ausgehend nach Europa und Amerika verbreitete. Die Erkenntnisse über die Geschichte und den Verlauf der Infektionswelle durch OC43 ist im Zusammenhang mit der aktuellen Epidemie von großer Bedeutung, denn sie zeigen, dass auch der dafür verantwortliche Erreger SARS-CoV-2, der ausgeschrieben im Englischen für: Severe acute respiratory syndrome coronavirus type 2, auf Deutsch: Schweres akutes Atemwegssyndrom Coronavirus Typ 2 steht, sich in Zukunft in seiner Virulenz drastisch abschwächen dürfte: Heute kommt fast jeder schon als Kind mit dem Erreger OC43 in Kontakt, ohne schwer daran zu erkranken, weil sich das 1889/90 noch hochansteckende und potenziell tödliche Virus im Lauf der Zeit durch die zunehmende Immunisierung der Menschen zu einem bloßen Schnupfenvirus abgeschwächt hat – was langfristig auch auf SARS-Co-2 zutreffen dürfte.

Wann der derzeit noch so virulente Erreger tatsächlich seine Gefährlichkeit verliert, ist derzeit allerdings nicht eindeutig zu prognostizieren. Studien haben übrigens jüngst ergeben, dass sich eine vorherige Infektion mit OC43 positiv auf den Verlauf einer Covid-19-Erkrankung auswirkt. Demnach hatten alle dazu untersuchten Patienten mit schwerem Krankheitsbild keine Antikörper gegen OC43.

Lied auf die Influenza

In Berlin, der Residenza,

auch in Wien und in Florenza,

in Neapel, Piacenza,

Überall herrscht Influenza.

Sie beachtet keine Grenza,

frägt auch gar nicht nach

Consensa.

Wer begreift die Consequenza?

Schäm dich, schäm dich, Influenza.

Im Theater – Circus Renza,

überhaupt, wo viel Frequenza,

selbst gerichtliche Sentenza

stört die freche Influenza.

Fürcht' sich nicht vor Korpulenza,

packt auch, wenn schon

Insolvenza, ohne eine Reverenza

ist sie da – die Influenza.

(erschienen am 5. Januar 1890 im »Rosenheimer Anzeiger«)

Susanne Mittermaier

49/2021