Vor 90 Jahren starb Willy Merkl am Nanga Parbat

Das Himalaya Drama erregte damals weltweites Aufsehen

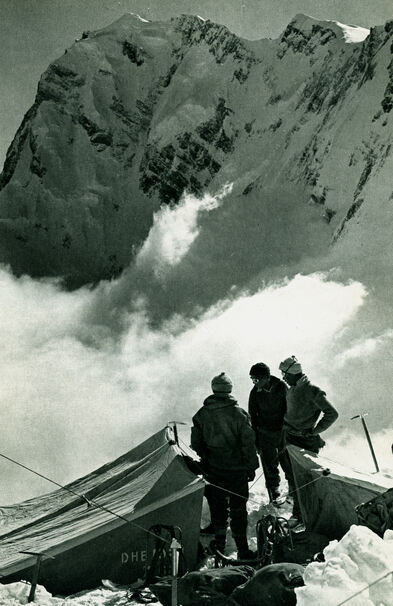

10. Juli 1934. Lager 7 in 7050 m Höhe am Ostgrat des Nanga Parbat. Seit Tagen tobt der Sturm um den 8125 m hohen Berg im Himalaya. Orkanböen orgeln über den Grat, peitschen Eiskristalle gegen das Zelt, zerren an den Hanfstricken, versuchen das Zelt vom Berg zu reißen. Feiner Flugschnee dringt durch die Zeltverschnürung, bedeckt die vier Menschen, die mit dem Tode ringen. Schutzlos der arktischen Kälte ausgeliefert liegen die Sherpas Gay Lay und Ang Tsering, die deutschen Bergsteiger Willo Welzenbach und Willy Merkl auf dem Zeltboden. Die Zeltplane, vom Frost zu einem Brett erstarrt, schlägt mit dröhnendem Knattern gegen das Zeltgestänge. Noch sichern die wenigen, entscheidenden Millimeter Baumwolle das Überleben. Welzenbach nimmt ein Stück Papier. Mit Mühe umklammert er den Stift, schreibt mit erfrorenen, gefühllosen Fingern: »An die Sahibs zwischen Lager 6 und 5. Sind beide krank. Ich, Willo, habe Bronchitis, Angina und Influenza. Bara Sahib (Willy Merkl) hat Erfrierungen an Füssen und Händen. Wir haben seit 6 Tagen nichts Warmes gegessen und fast nichts getrunken. Bitte helft uns bald hier in Lager 7«.

Der Brief erreicht die Kameraden nicht. Welzenbach stirbt in der Nacht zum 13. Juli. Merkl und die Sherpas raffen sich auf zu einem letzten verzweifelten Abstiegs-Versuch. Der Sherpa Gay Lay und Willy Merkl schaffen es nicht. Nur Ang Tsering überlebt. Vier Jahre später, 1938, ist einer der Kameraden Merkls, der Traunsteiner Fritz Bechtold, wieder am Nanga Parbat. Am Ostgrat stößt er auf seinen Freund Willy, der zusammen mit dem Sherpa Gay Lay in einer Schneehöhle liegt. Sein Gesicht wirkt friedlich, als ob er schlafen würde. Welzenbachs Brief steckt in der Brusttasche seines Anoraks.

Traunstein war meine eigentliche Heimat

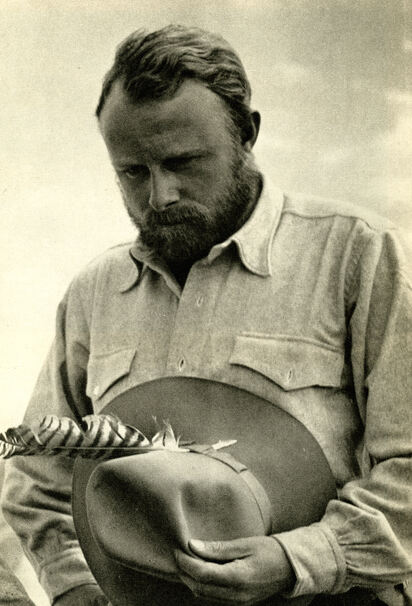

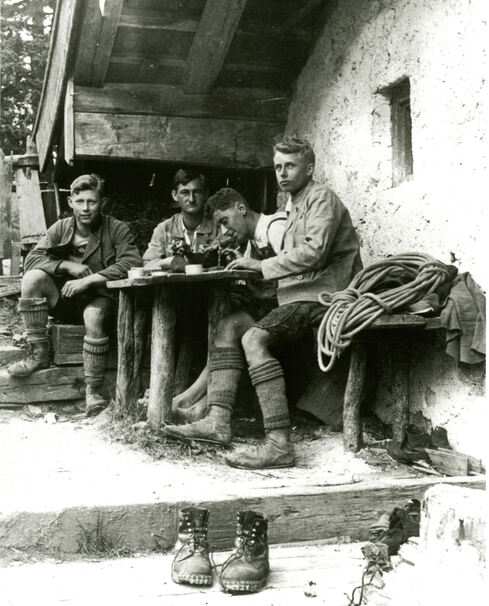

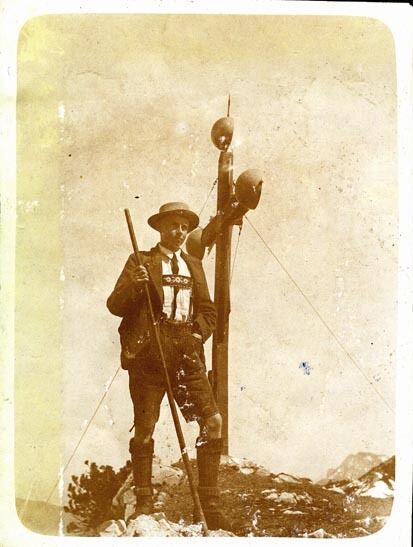

Am 6. Oktober in Kaltennordheim in Sachsen geboren und in Nördlingen aufgewachsen, »wurde Traunstein, wo die Großeltern lebten, meine eigentliche Heimat«, schreibt Willy Merkl in seiner Autobiografie. Mit 15 begann er zu klettern. Zusammen mit seinem Freund Fritz Bechtold. Der Berg ihrer Jugend ist die Hörndlwand. Anfang der 1920er Jahre gelangen ihnen zahlreiche Erstbegehungen, die heute noch zu den »Klassikern« am Hörndl zählen. Schwarzer Riss, Mittlere Nordwand, Nordwestverschneidung um nur einige zu nennen. Danach folgten schwierige Wände im Wilden Kaiser und Erstbegehungen in den Dolomiten. Sein größter alpiner Erfolg war die Erstbegehung der Grandes Charmoz Nordwand im Mont Blanc Gebiet zusammen mit Wilo Welzenbach.

»Die Viertausender der Alpen waren bezwungen, da ließ uns die Sehnsucht nach höheren Zielen keine Ruhe«, schreibt Merkl, bevor er 1929 zusammen mit seinen Traunsteiner Freunden Fritz Bechtold und Walter Raechl zu den Fünftausendern des Kaukasus aufbrach. Dann 1932 seine erste Expedition zum 8120 m hohen Nanga Parbat, begleitet von einigen der besten deutschen Alpinisten der damaligen Zeit. Im Scheesturm auf 7000 m Höhe gescheitert, kehren sie um mit der Gewissheit, den gangbaren Weg zum Gipfel gefunden zu haben. Zwei Jahre später, 1934, organisiert Merkl seine zweite Expedition zum Nanga Parbat, die ihm auf tragische Weise zum Schicksal wird.

Eine beispiellose Nazi-Propaganda-Kampagne

»Helden im Eis« titelt in der Heimat, in Hitlerdeutschland, die gleichgeschaltete Presse. In einer beispiellosen Propaganda-Kampagne werden die toten Bergsteiger von den Nationalsozialisten vereinnahmt. Das Scheitern am Nanga Parbat wird umgedeutet in einen »deutschen Heldenkampf«. Von »stählernem Willen, Vaterlandsliebe, Treue bis in den Tod,« wird schwadroniert. Das NS-Propagandablatt Völkischer Beobachter erfindet einen »Letzten Hitlergruß« des Expeditionsleiters Willy Merkl: »Bis zum letzten Atemzug gelten meine Gedanken dem Vaterland und meinem Führer Adolf Hitler«. Der frei erfundene Text – heute würde man von Fake News sprechen – endet » . . . von der Nanga Parbat-Front mit einem Heil Hitler – Willy Merkl«.

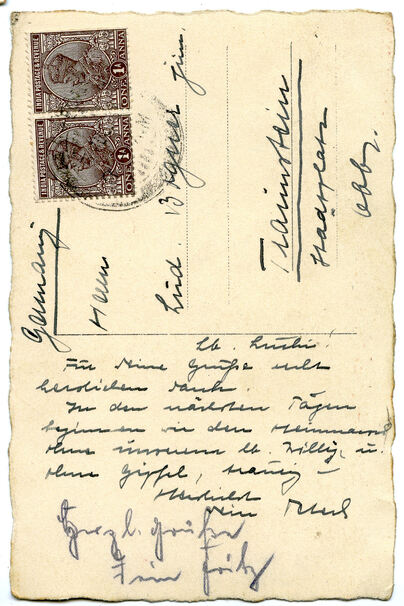

Etliche berühmte deutsche Bergsteiger der 1930er Jahre distanzierten sich nach 1945 glaubhaft von der unsäglichen Nazipropaganda. Die Chance der nachträglichen Distanzierung war den Toten vom Nanga Parbat leider verwehrt. An Willy Merkl und seinen Kameraden klebt zu Unrecht bis heute der Makel der Nazi-Propaganda. In den noch erhaltenen, privaten Briefen und Postkarten der Expeditionsteilnehmer findet man nirgends den Hinweis auf einen »Heldentot für das Vaterland«. Es geht nur um die Trauer um die toten Kameraden.

Natürlich schrieb auch Willy Merkl im Pathos jener Zeit: »Der Himalaya – seit Jahren Schauplatz eines heldenhaften Ringens der Bergsteiger vieler Länder. Wie sollten wir Deutsche da im Kampf der Nationen beiseite stehen.« Das war dem Zeitgeist geschuldet. Der Australier George Finch, Mitglied der Britischen Everest-Expedition 1924, klingt nicht viel anders, wenn er sich zur »heldischen Tat« bekennt und den Anspruch erhebt, dass es »einem Manne unserer Rasse gegönnt sein möge, als erster den Fuß auf den Mt. Everest zu setzen«.

Wer in den 1930er Jahren in Deutschland eine Himalaya-Expedition organisierte, war auf das Wohlwollen staatlicher Organe angewiesen. Man benötigte Reisepässe, Visa, Devisen-Ausfuhrgenehmigungen, Unterstützung der Botschaften im Ausland. Hitlerdeutschland war eine Diktatur, ein Polizeistaat, kontrolliert von einem System von Spitzeln und Geheimdiensten. Wer als politisch unzuverlässig galt, hatte keine Chance, Mitglied der Expeditionsmannschaft zu werden. Unter den Bergsteigern der deutschen Himalaya-Expeditionen befanden sich deshalb mit Sicherheit keine Regimegegner oder Widerstandskämpfer. Ob allerdings alle regimetreue Nazis waren »die für ihren Führer in den Kampf mit dem Nanga Parbat ziehen«, wie es ihnen die Parteipresse unterstellte, darf man bezweifeln. Es war eine Gemeinschaft ehrgeiziger Spitzenalpinisten. Die besten ihrer Zeit. Sie verband ein einziges Ziel: Sie wollten als erste Menschen auf dem Gipfel eines Achttausenders stehen.

Otto Huber

43/2024