Von der Kunst der Bader

Hans Pflieger – Der Letzte seines Standes in Traunstein – Teil III

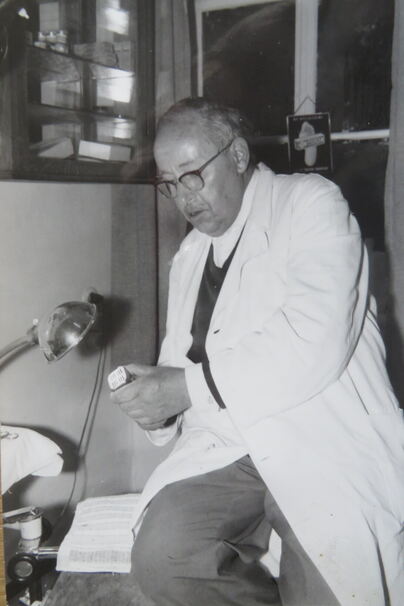

Die volkspopuläre Badermedizin konnte in der Stadt Traunstein eine lange Tradition vorweisen. Wenngleich auch das untere Bad am Knieboß bereits im frühen 19. Jahrhundert seine Pforten schloss und nach einer übergangszeitlichen Belegung als Arztpraxis (Dr. Keßler, Dr. Loder) zu einem Bräuhaus (Bachbräu) umfunktioniert wurde, existierte das obere Bad, etwas unterhalb des Jacklturmes (heute SPD-Wahlkreisbüro) noch bis zum Jahr 1979 weiter. In diesem Jahr verstarb der letzte approbierte Bader von Traunstein Hans Pflieger.

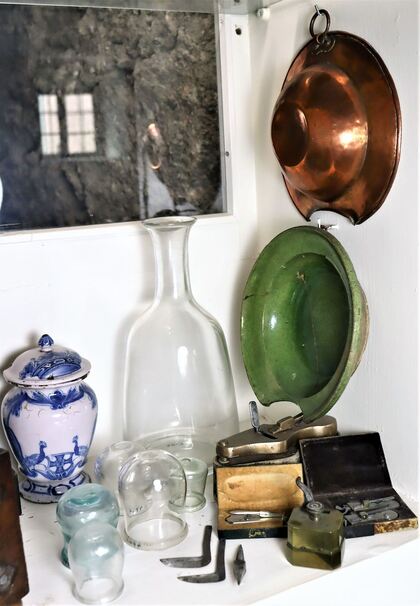

Das Firmenschild, das bis zu seinem Tod über dem Hauseingang angebracht war, wies Pflieger als einen geprüften und vielseitig praktizierenden Bader aus, der sich sowohl für die Behandlung von Verletzungen die offene Wunden hinterließen verstand, als auch für kleinere chirurgische Eingriffe. Der Aderlass oder das Schröpfen, eine kontrollierte Blutentnahme in geringen Mengen (300 bis 500 ccm), die oftmals sogar ärztlich verordnet wurde, waren über lange Jahre hinweg die tragenden Säulen seiner beruflichen Existenz. Beim »zur Ader lassen« wurde mit einem sogenannten Schnepper die Vene in der Armbeuge angeritzt. Das kräftig austretende Blut wurde mittels Aderlassschüsseln messbar aufgefangen. Der Aderlass wurde stets nach den Mondphasen ausgerichtet und durchgeführt. Als der beste Zeitpunkt dafür galt der siebzehnte Tag nach dem jeweiligen Neumond. Pflieger ließ nicht nur bei Menschen zur Ader, sondern führte auf Anforderung die Prozedur auch beim Vieh durch.

Die Methode des Schröpfens war früher ebenfalls sehr beliebt. Dabei wurde die Haut des Rückens an einigen Stellen beidseitig der Wirbelsäule angestochen und anschließend vakuuminierte Gläser aufgedrückt, die sich langsam und schmerzfrei mit Blut füllten. Beide Methoden reichen in ihrer Entstehung bis in die Frühzeit der Medizin zurück. Man ging davon aus, dass mit dem Blut auch die gesundheitsschädlichen Säfte abfließen konnten. Erstaunlich, dass sogar die Krankenkassen in ihren Anfangszeiten diese Praktiken, sofern sie auf Rezept verordnet wurden, vergüteten. Nicht selten wurde der Bader auch bei Darmverstopfungen zur Klistierung (Einlauf) aufgesucht.

Zu den uns heute eher befremdenden Arbeitsweisen eines Baders gehörte das Ansetzen von blutsaugenden Egeln. Für diesen Zweck hatte jeder Bader eine gehegte Aufzucht parat, auch Hans Pflieger. Damit wurden entzündete Venen behandelt.

Pfliegers anatomische Kenntnisse, die er sich in langjähriger Ausbildung in verschiedenen Städten wie Nürnberg, Augsburg und München erworben hatte, wurden hoch eingeschätzt. So wurde er gelegentlich auch zu Leichensezierungen hinzugezogen.

Seine Kunden, oder besser gesagt seine Patienten, legten oft weite Strecken zurück um sich von ihm von allerlei Quälereien befreien zu lassen. Zu solchen gehörten vornehmlich eiternde Zähne, die der Bader vielfach noch zog, als bereits die ersten Zahnärzte ihre »Folterstühle« aufstellten, um darauf die Leidenden festzuzurren, ehe sie ans Werk gingen.

Auch die eingewachsenen Zehennägel konnten einem den Alltag schmerzhaft gestalten.

Die Damenwelt hingegen hatte vorrangig Probleme mit kleinen und großen Hühneraugen. Diese beiden Verdrießlichkeiten, die auf Grund von unpassendem Schuhwerk sehr häufig auftraten, fielen dann unter die Rubrik »Fußpflege«. Traunsteins letzter Bader wusste auch hier Abhilfe zu schaffen.

Zudem ließ sich Hans Pflieger als Herren- und Damenfriseur ausbilden und war bis zu seinem Lebensende ein nachgefragter Barbier bei den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt.

Seine Nachkommen vererbten dankenswerter Weise dem städtischen Museum einige seiner Behandlungsgerätschaften, sozusagen als letzte Relikte einer einst über die Jahrhunderte hinweg bedeutende und das Medizinalwesen mitprägende Institution für Stadt und Umland.

Albert Rosenegger

Anmerkungen:

D. Oeter, Sterblichkeit und Seuchengeschichte der Bevölkerung bayerischer Städte von 1348-1870, Inaugural-Dissertation, Osnabrück, 1961.

StATS. Gedruckter Ausweis, ausgestellt für den nach Linz abwandernden Petenmacher Georg Sigmayr, 3. Juli 1669.

StAM: Best. Saline Traunstein-Reichenhall Fasz. Nr. 8 A. v. Hoffmeister, Das Medizinalwesen im Kurfürstentum Bayern.

STATS: A VI 2 / 32

STATS: RP. 1788, fol. 2 und fol. 19

STATS: RP. 26. 3. 1794

STATS: RP. 1798, fol. 26-28

STATS: RP. 1786, fol. 37-42 und

127-129

Literaturhinweis und Dank:

Für den dritten Beitragsteil wurde der Aufsatz eines unbekannten Autors mit dem Titel »Vom Aderlaß bei Mensch und Tier« in den Chiemgau-Blättern Jahrgang 1965, Nr. 38 als Primärquelle herangezogen. Herrn Dr. Jürgen Eminger sei für die zur Verfügungsstellung der Badergerätschaften aus dem Stadt- und Spielzeugmuseum TS gedankt. Besonderer Dank gebührt Frau Veronika Leopold für deren Ablichtungen.

Teil I in den Chiemgau-Blättern Nr. 38 vom 23. 9. 2023 und Teil II in den Chiemgau-Blättern Nr. 39 vom 30. 9. 2023

40/2023