Von der Kunst der Bader

»Wenn es rot aufgeht, weicht der Arzt dem Bader« – Teil II

Im 18. Jahrhundert machten der Oberbader Ignaz Wallgoni und der Unterbader Christoph Herrgt als dominante Vertreter ihrer Zunft von sich reden. In einigen schriftlich verbürgten Fällenwurde ihnen von dem Stadt- und Salinenphysikus Dr. Goller eine Weiterbehandlung seiner Patienten zugedacht. Es bestand also zwischen den studierten Medizinern und den approbierten Wundärzten durchaus so etwas wie eine konstruktive Zusammenarbeit, zumindest so lange es der Schulmediziner zuließ. Der akademisch ausgebildete Mediziner stellte bei einem solch kooperativen Zusammenwirken die Diagnose, legte die Behandlungsmethode fest, organisierte die Eingriffe und verschrieb die Medikamente. Das weitere erledigte dann der Bader oder Wundarzt.

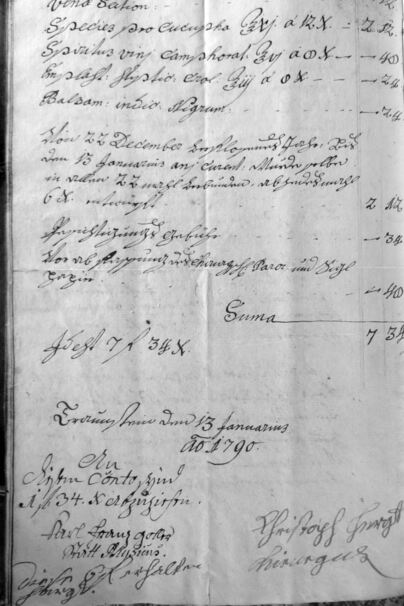

So auch geschehen im Dezember 1787 in der Causa Anna Maria Prandtin, einer ledigen Bäckerstochter aus Dorfen und Base des hiesigen Schröllbäckers, welche kurzzeitig zu Besuch in Traunstein weilte und sich mit dem Brothüter Pachser anlegte, weil dieser in ihren Augen, wie sie vorgab, die Laibln ihres Vetters nicht ausreichend feil zum Verkauf anbot. Der Brothüter ließ sich auf keine lange Diskussion ein und versetzte dem jungen, schnippischen Ding mehrere Faustschläge ins Gesicht, wobei sein Siegelring eine tiefe, stark blutende, triangelförmige Wunde von circa zwei Zoll unter dem Auge verursachte. Außerdem konnte die Prandtin wegen anschließender starker Kopfschmerzen vier Nächte nicht schlafen und rief Dr. Goller herbei. Der Pysikus visitierte die Verletzungen seiner Patientin, verschrieb die Medikamente und erstellte eine Spezifikation der Behandlungskosten, wobei der behandelnde Bader Herrgt, der mindestens 22 Wundverbände anlegen musste, ehe die Wunde zugeheilt war, sogar den Löwenanteil desGesamthonorars für sich verbuchen konnte.(6)

In einem anderen Fall, der sich im Herbst des Jahres 1793 in der Wirtsstube des Stänglbräus ereignete, wurde vom Salinen- und Stadtmedikus Dr. Goller der Oberbader und Wundarzt Ignaz Wallgoni in den Notdienst sowie in die nachfolgende Heilbehandlung mit einbezogen.

Die »Verwundungsgeschichte«, die der bereits im bedenklichem Zustand des Verletzten herbeizitierte Arzt später mit diesem Wort überschrieb, nahm einen wirklich dramatischen Verlauf. »Dem Joseph Reisenschuh, Mezger auf der hiesig Churfl. Hofmark Au, ward den 13. Oktober Ao. 1793 Abends, dem Vorgeben nach wegen unbedeutendem Wortwechsel mit einem gläsernen Krug so stark zum Kopf geschlagen, dass von der linken Augenhöhe, über die Schlafgegend nahe dem Augenwinkel, bis über das linke Jochbein in dem Lakon herab, eine 4 Zoll lange und bis auf die Knochen selbst, tiefe und gequetschte Wunde entstund. Die Verblutung war wegen entzwei geschnittenen Schlafpuls und auch andern Blutadern außerordentlich und so stark, dass nicht nur sogleich der Zechstubenboden voll Blut lag, sondern auch noch in der Küche, wo man den Mezger wegen starker Ohnmacht in die Luft brachte, eine große Menge Blut, und solange in einem fort verlohr, bis dass er gleichwohl so eilig als möglich verbunden war, und das bluten gestillet ward.«

Der enorme Blutverlust, – Dr. Goller schätzte diesen auf »allerwenigstens 9 Pfund,« – der bereits zur Bewusstlosigkeit des verletzten Metzgers führte, war der Grund, warum man eilends auch noch die einschlägige Erfahrung des Baders einholte.(7)

Es war also wieder einmal so, dass sich der alte Spruch bewahrheitete: »Wenn es rot aufgeht, weicht der Arzt dem Bader.«

Es lässt sich auch noch ein drittes Beispiel hinzufügen, um die Praktiken der Bader näher zu skizzieren.

Im Herbst des Jahres 1798 begegneten sich am Kapuzinerberg die Metzgerdirn des Ringlerwirts namens Magdalena Stadler und der Mittermüller Martin Proßinger. Beide führten jeweils ein Ochsengespann. Da sie aber in der Enge des Hohlwegs nicht an einander vorbeikamen und keiner der Ochsen zurückweichen wollte, schlugen beide mit dem Geiselstecken zuerst auf die Zugtiere und nachdem dies erfolglos war nun auch gegenseitig auf einander ein. Der Jähzorn des Mittermüllers geriet angesichts des kaum zu lösenden Vorfahrtproblems völlig außer Kontrolle. In rabiatester Manier fiel er über die Stadlerin her und verbläute sie dermaßen, dass sie tagelang ihre Augen nicht mehr öffnen, geschweige denn ihrer Arbeit nachgehen konnte. Der Bader, in diesem Fall Wallgoni, hätte ihrer Aussage zufolge durch seine Behandlung und durch gute Medikamente bewirkt, dass sie nach Tagen »wieder das Licht der Welt erblicken konnte,« an das sie schon nicht mehr glaubte.(8)

Trotz solcher Vorgänge sollte man aber nicht dem Irrglauben verfallen, dass es unter dem städtischen und salinaren Heilpersonal immer einvernehmlich zuging. Der Konkurrenzkampf unter den Traunsteiner Badstuben war nicht nur in punkto Gesellenabwerbung voll und unerbittlich im Gange, er wurde sogar mit den schmutzigen Methoden der Existenzvernichtung geführt.

So erzählte der untere Bader Christoph Herrgt in den Wirtshäusern und auch an anderer Stelle herum, sein Kollege der Oberbader Ignaz Wallgoni hätte zum Zwecke der Leichensezierung, nachts den frisch beerdigten Postbuben aus demGrabheraus gehoben und auch die jüngst verstorbene Dambergerwirtin ihrer letzten Ruhe beraubt.(9)

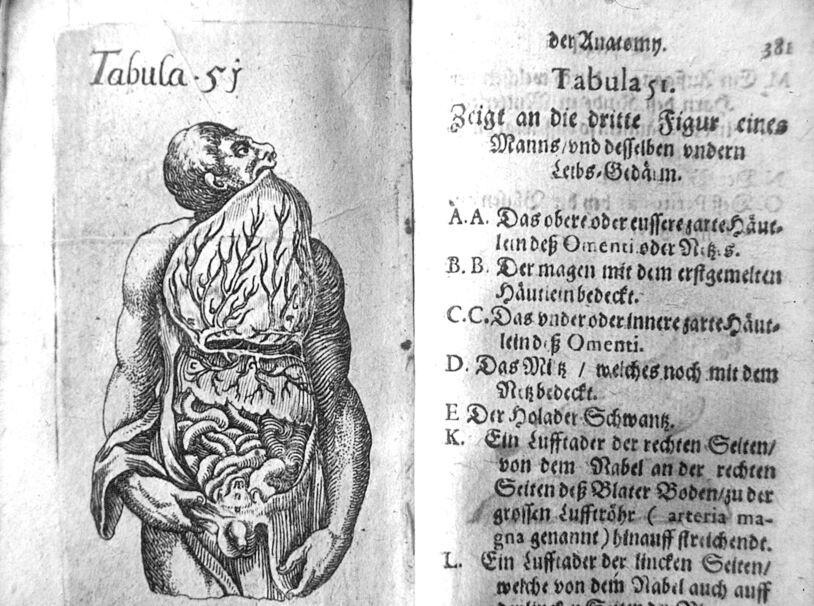

Zu diesem Vorgang muss vorausgeschickt werden, dass zwar seit dem späten Mittelalter das Öffnen eines menschlichen Körpers zum Zwecke der Autopsie, kein Tabu mehr war. Vorher standen den Medizinern für anatomische Kenntnisse vornehmlich nur Tierkörper, Schweine später sogar Affen zur Verfügung. Trotzdem wurden aber in geheimen Chirurgenzirkeln Totensezierungen vorgenommen, um das Wissen um das Innere des menschlichen Körpers weiter zu entwickeln.

Im Jahrhundert der Aufklärung nun angekommen, war nun der alte Zopf gänzlich dem medizinwissenschaftlichen Fortschritt geopfert. Einen Bestatteten aber ohne ausdrückliche Genehmigung der Obrigkeit aus dem Grab zu holen, war dennoch ein Straftatbestand. Leichenschändung, zumindest aber Störung der Totenruhe hätten dem Bader zur Last gelegt werden können. Hätte sich eine derartige Anschuldigung bestätigt, hätte Wallgoni durchaus mit einem Berufsverbot rechnen müssen.

Von seinem Konkurrenten dermaßen in die Enge getrieben, blieb Wallgoni nichts mehr anderes übrig, als die Flucht nach vorne anzutreten. In einem Brief an den Münchner Hofrat konnte er unter Zeugen glaubhaft machen, dass die Vorwürfe ein »unwahrhaftes Klagwerk« sind und nichts anderes als »eine blasphemische Behauptung.«

Die höchste Instanz gab dem klagenden Oberbader recht und drohte die stattliche Summe von 24 Reichstalern Strafe an, falls der als »incorrigibel« geltende Herrgt weiterhin solche Lügen wiederholen würde. Da er aber auch noch danach, sogar vor dem anwesenden Rat sein Gegenüber einen »Dotengraber« und einen »Gottsackerräuber« scholt, hätte er seine Bewährung eigentlich verwirkt gehabt,wäre ihm nicht spontan eine Gegenanschuldigung eingefallen.

Er, Herrgt, will gehört haben, wie Wallgoni sagte, »er kenne keinen rechtschaffenen Konvertiten«, womit er nicht nur ihn, den einst zum Katholizismus übergewechselten Barbier meinte, sondern »in genere« wohl alle Glaubenswechsler, natürlich auch jene die im Hofrat und im Collegium medicum saßen und das waren damals nicht wenige. So eine pauschale Hofbeamtenbeleidigung, wenn es denn eine solche sein sollte, war bestimmt nicht ohne und hätte womöglich nur unnötig Staub aufgewirbelt. So beschränkte sich das Gericht auf eine Verwarnung für beide Seiten, auf dass »fürderhin Ruhe und Frieden hergestellt werden möchte«.

Albert Rosenegger

Anmerkungen:

6 STATS: RP. 1788, fol. 2 und fol. 19

7 STATS: RP. 26. 3. 1794

8 STATS: RP. 1798, fol. 26-28

9 STATS: RP. 1786, fol. 37-42 und 127-129

Literaturhinweis und Dank:

Der zweite Beitrag »Von der Kunst der Bader« wird auszugsweise dem vom selben Autor verfassten Artikel über das Medizinalwesen in Stadt und Saline Au in dem Buch »Traunstein ohne Salz« entnommen. Für die Genehmigung bedankt sich der Schreiber beim Schriftleiter Herrn Stadtarchivar Franz

Teil I in den Chiemgau-Blättern Nr. 38 vom 23. 9. 2023 und Teil III in den Chiemgau-Blättern Nr. 40 vom 7. 10. 2023

39/2023