Von der Kunst der Bader

Sie waren beim Volk beliebter als die Ärzte – Teil I

Eine eigene Spezies im Medizinalwesen früherer Zeiten bildeten die Bader und Wundärzte. Sie waren über Jahrhunderte hinweg das beim Volk populäre Heilpersonal.

Beeindruckend sind allemal auch ihre Leistungen im chirurgischen Bereich, die oftmals dem ausgebildeten Medikus nicht viel nachstanden. Viele von ihnen hatten die harte Schule des Feldscherers hinter sich gelassen, ehe sie sich der Selbstständigkeit verschrieben. Nach offenen Feldschlachten ist ihnen wahrlich nichts mehr fremd geblieben. Und all den »reichen Erfahrungsschatz« von den Wallstätten und Feldlazaretten konnten sie in den privaten Anwendungsbereich als Wundärzte einbringen. Sie durften sich so nennen, wenn sie dazu eine eigene Prüfung abgelegt hatten. Ansonsten nannten sie sich einfach Bader oder Barbierer, waren eingetragene Bürger und den anderen in der Stadt tätigen Handwerkern mehr oderweniger gleichgestellt. Sie erlernten ihr »Handwerk« auf der Gesellenwanderschaft oder in der heimischen Badstube.

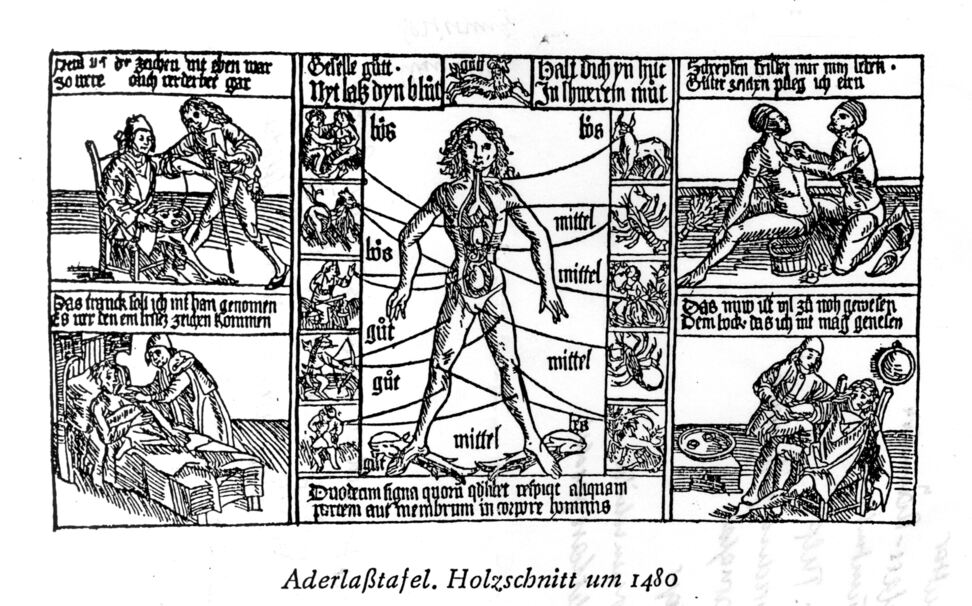

Sowohl die Bader als auch die Wundärzte mussten vor einer prüfenden Kommission bestehen. Sofern sie als approbiert galten, durften sie auch Lehrlinge ausbilden und Gesellen beschäftigen. Nicht selten waren auch deren Ehefrauen und gelegentlich auch heranwachsende Abkömmlinge in die Behandlungspraktiken eingebunden. In dieser familiären Personalunion versorgten sie die täglich anfallenden Blessuren ihrer Zeitgenossen und das waren bei den rustikalen Umgangsformen auf den Gassen und in den Wirtshäusern nicht wenige. Bei ihrem alltäglichen Geschäft zogen sie eiterige Zähne, verbanden offene Wunden, schienten Knochenbrüche, ließen zur Ader oder setzten Schröpfköpfe. In den Hinterzimmern schnitten sie Haare und rasierten Bärte. Besonders Wagemutige versuchten sich sogar als Starstecher, indem sie mit einem spitzen Gegenstand die Linsen des ertrübten Auges aufstachen und so eine sehr schmerzhafte und obendrein fragwürdige Verbesserung der Sehkraft herbeiführten.(1)

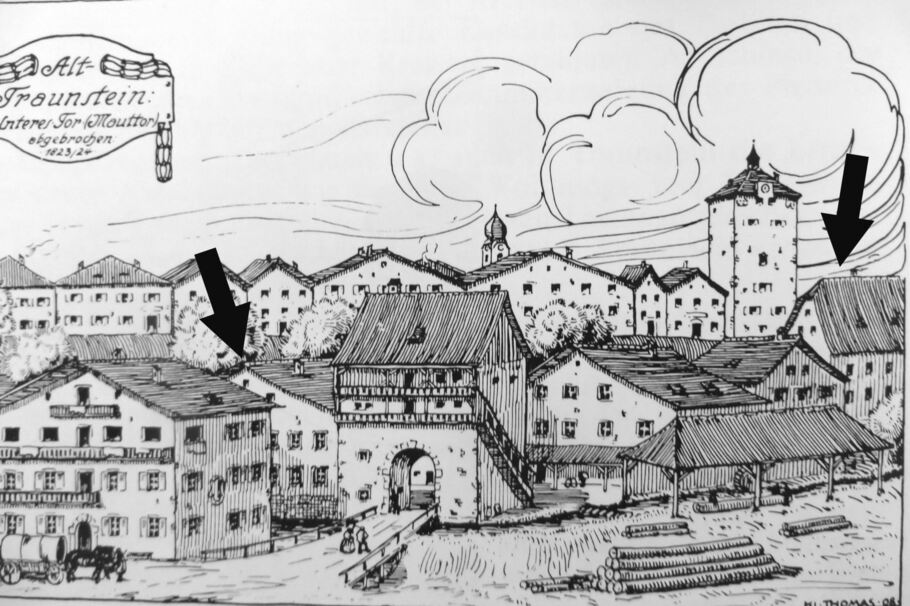

In Traunstein gab es seit alters zwei Badstuben am Knieboß, – das Obere und das Untere Bad genannt. Mit einem Bad im wörtlichen Sinn hatten beide nichts zu tun, vielmehr glichen sie primitiven Behandlungspraxen.

In den Zeiten, in denen in Traunstein die Pest grassierte, vornehmlich in den Jahren 1635/36 wurde eines der Badstuben per Ratsbeschluss als sog. Prechenbad festgelegt. Beide Bader mussten vor dem versammelten Gremium um des harte Los des Prechenbaders würfeln. Die lebensgefährliche Aufgabe fiel damals den jungen Oberbader Oswald Prieglmayr zu. Hätte dieser die gefährlichen Kontakte mit den Infizierten nicht überlebt, hätte der untere Bader Volquinus Zintgraf an seine Stelle treten müssen, um die Todgeweihten zu versorgen.(2)

Damals fielen der Pest allein in der Stadt Traunstein 123 Bürger und Inwohner zum Opfer.

Bereits zwei Jahre zuvor suchte der gefürchtete Todesengel die Salinenhofmark heim. Dabei wurden 33 Arbeiter bzw. deren Familienangehörige, vornehmlich Frauen und Kinder von der Pest hinweggerafft, wie ein spezieller Eintrag in den Sterbematrikeln der Pfarrei Haslach-Traunstein kundtut: »Motui ex aui et adibus tempori pestis 1631 et 1632.«(3) Den Hoffnungslosen blieb dabei jegliche fachärztliche Hilfe versagt, zumal entsprechend ausgebildetes Heilpersonal, sowie auch alle anderen Hilfestellungen gänzlich fehlten. Auch später noch deckten infektiöse Krankheiten schonungslos die Grenzen der damaligen Medizin auf. Man versuchte mit abenteuerlichen Methoden die Symptome zu kurieren, über die wirklichen Ursachen und die nachfolgenden Zusammenhänge war man ahnungslos. Außerdem ist es medizin-wissenschaftlich nicht erwiesen, ob es sich bei den Seuchenauftritten während des 30-jährigen Kriegs tatsächlich immer und in jedem Fall um die Pest im klassischem Sinne handelte. Die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel das sogenannte Ungarische Fieber (Morbus hungaricus), das weite Teile der Soldateska niederstreckte, das von den Gewandläusen ausgelöste Fleckfieber war, ist jedenfalls sehr groß. Das dieser Flecktyphus dann ganz von selber auch die Zivilbevölkerung ergriff, liegt auf der Hand.(1)

Die Stadt Traunstein konnte zwar nachweislich ab dem Jahr 1669 jedem Ein- und Ausreisenden schriftlich »Pestfreiheit« bescheinigen(2), in der Salinengemeinde Au traten allerdings auch später noch virulente Krankheiten auf, die wohl in erster Linie den Arbeits- und Wohnverhältnissen auf relativ engem Raum geschuldet werden müssen. Mangelnde Hygiene, Ratten und Läuse waren oftmals die Auslöser solch lokaler Epidemien, die man ohne unterscheiden zu können, gemeinhin immer als »Pest« bezeichnete.

Beispielsweise rissen zwischen den Jahren 1645 und 1713 mehrmals »hitzige Krankheiten auf der Au« ein.(3) Dass solche Ereignisse dann auch massive Auswirkungen auf die Salzproduktion hatten, liegt auf der Hand und waren wohl der Hauptgrund dafür, warum sich der Salzmair von Mezger um einen geschulten Medicus bemühte.

Wenn ausgebildete Ärzte fehlten, war man ausschließlich nur auf die Badermedizin angewiesen. Diese war beim Volk eine sehr populäre, bei den Schulmedizinern aber höchst umstrittene Disziplin. Das Collegium medicum ließ nicht nach, diese volksmedizinischen Handwerker auf Herz und Nieren zu überprüfen, um die »Stimplereyen und leidlichen mißbreich« möglichst in Grenzen zu halten. In einem Lagebericht der Stadt Landshut von 1697 erscheint eine drastische Schilderung von badermedizinischen Verhaltensweisen, die einem empfindlichen Gemüt die Haare zu Berge stehen lassen.

»….dahero schon geschehen ist, dass zwey und drey Pader zusamen gleich vom Schmied eine Zangen herholleten, oder wollgar nur ein daschenmesser gebrauchten, die zechen und finger abzunehmben: Item es hatten einige ein Zimmermanns Sag von mitterer gresse zur abnehmbung eines am khalten Prandt erstorbenen Fueses applicieret …also finden sich zu dergleichen chirugischen operationen weder einige rechtschaffene maister noch die geherige instrumenta.«(4)

Selbst wenn man geneigt ist, gewisse barocke Übertreibungen in Abzug zu bringen, so bleibt doch Erschreckendes zurück.

Das niedere Heilpersonal von Traunstein war in aller Regel examiniert und gut ausgerüstet. Die Stadt bemühte sich unentwegt die Badstuben gut besetzt zu wissen. Bezeichnenderweise wurden 1711 vom Rat die angehenden Bader und Wundärzte Johann Blümblacher und Johann Georg Kuglmann zur Examinierung nach München beordert, wo ihnen von drei Prüfern, dem Landschaftsmedikus Scharrer, dem Oberzechmeister der Zunft und dem geschworenen Zunftvierer, je ein »Meisterstuck« auferlegt wurde. Beide Prüflinge hatten zwei Salben und zwei Pflaster anzufertigen, die jeweils die einhellige Zufriedenheit des Gremiums hervorriefen, um sie daraufhin mit entsprechenden Zertifikaten wieder nach Hause zu entlassen.(5)

Albert Rosenegger

Anmerkungen:

1 D. Oeter, Sterblichkeit und Seuchengeschichte

der Bevölkerung bayerischer Städte von 1348-1870, Inaugural-Dissertation, Osnabrück, 1961.

2 StATS. Gedruckter Ausweis, ausgestellt für den nach Linz abwandernden Petenmacher Georg Sigmayr, 3. Juli 1669.

3 StAM: Best. Saline Traunstein-Reichenhall Fasz. Nr. 8

4 A.v.Hoffmeister, Das Medizinalwesen im Kurfürstentum Bayern.

5 STATS:AVI 2 / 32

Literaturhinweis und Dank:

Der erste Beitrag »Von der Kunst der Bader« wird auszugsweise dem vom selben Autor verfassten Artikel über das Medizinalwesen in Stadt und Saline Au in dem Buch »Traunstein ohne Salz« entnommen. Für die Genehmigung bedankt sich der Scheiber beim Schriftleiter, Herrn Stadtarchivar Franz Haselbeck.

Teil II in den Chiemgau-Blättern Nr. 39 vom 30. 9. 2023 und Teil III in den Chiemgau-Blättern Nr. 40 vom 7. 10. 2023

38/2023