Verwaiste Epitaphe – Zeugen der Vergangenheit

Verschollene Grabplatten sollen wieder ans Licht

Neben den schriftlichen Quellen die in den Archiven lagern, sind oftmals nur noch die Grabplatten und Epitaphe, also die steinernen Relikte, die einzigen Zeugen, die noch auf Personen aus vergangener Zeit, auf deren Handel und Wandel hinweisen und daher oftmals wertvolle Aufschlüsse zu einem geschichtlichen Gesamtbild für eine Region oder einer Stadt geben können.

Es ist daher ein denkmalspflegerisches Gebot, solche Zeugen unter Schutz zu stellen, um sie der Nachwelt zu erhalten. Kalksteinmarmor ist im Grunde relativ robust, wie aber die Erfahrung lehrt, nicht verwitterungsresistent. Dauerhafte Abregnungen und Ausfrostungen setzen auch dem widerstandsfähigsten Gestein enorm zu und sind in der Lage die Botschaften, die sie beinhalten nach und nach zu löschen.

In umsichtiger Weise wurde daher schon vor langer Zeit, die äußerst wertvolle Sammlung der gotischen Epitaphe und Grabplatten im Umgriff der Pfarrkirche von Haslach restauriert, auch die barocken Platten an der Außenmauer der ehemaligen Friedhofkirche St. Georg und Katharina wurden in jüngerer Zeit wieder denkmalspflegerisch aufgewertet. In den letzten Jahren wurden bei Baumaßnahmen im Zentrum des Ortes Haslach mehrere Rotmarmorsteine gefunden, die wohl beim Erweiterungsbau der Kirche im 19. Jahrhundert aufgegeben und profanen Zwecken zugeführt wurden. Sie wurden unter Missachtung ihrer Aussage verstümmelt und schlicht als Türschwellen verwendet. Es ist nur der Umsicht und der Geschichtssensibilität des damals mit dem Abbruch des ehemaligen Schul- und späteren Gemeindehauses befassten Bauleiters zu verdanken, dass die Funde nicht achtlos entsorgt wurden, sondern eine vorübergehende Aufbewahrungslösung gesucht wurde.

Auch im Traunsteiner Heimathaus wurden nach einer Umgestaltung des Eingangsbereiches einige Platten entfernt und im darunterliegenden Keller eingelagert. Herr Helmut Kölbl unterzog sich der Mühe diese Epitaphe unter widrigen fotographischen Bedingungen abzulichten, um zumindest ihre Aussagekraft aus dem Dunkel an das Licht zu befördern. Auch diese Steine könnten nach Sichtbarmachung einen erheblichen Beitrag zur Stadtgeschichte leisten.

Der Autor dieses Beitrages will der Stadt eine dauerhafte, wettergeschützte Anbringung in den Arkadennischen der westlichen, ehemaligen Gruftreihe vorschlagen, um diesen steinernen Zeitzeugen einen ihnen gebührenden Platz zu geben. Eine kleine Texttafel mit QR-Code könnte zudem helfen, dem Betrachter eine tiefergehende Erklärung zu erteilen.

Grabplatte der Traunsteiner Bäckereheleute Schröll

Die Platte ist in stadtgeschichtlicher Hinsicht bedeutungsvoll. Sie beinhaltet die Lebensdaten der Bäckerfamilie Schröll (glgdl. auch Schroll genannt), die ursprünglich ihre Bäckerei in der »oberen hinteren Zwerchgasse« ( heute Taubenmarkt) betrieb.

Die Platte wurde 1939 bei Umbauarbeiten des Binderhauses, Schaumburger-Kindergartenstraße, aufgefunden und gelangte von dort in den Keller des Heimathauses. Erwähnt sind darauf der Ratsherr und Bürgermeister Georg Schröll, sowie dessen Ehefrauen. Es handelt sich hierbei um eine sog. Inschriftplatte aus Ruhpoldinger Rotmarmor. Im unterem Bereich befindet sich das Familienwappen der Schröll, – ein springender Bock. Georg Schröll war der Sohn des Balthasar Schröll, 1634 zugewandert aus Malling in Niederbayern und langjähriger Ratsherr und Bürgermeister, sowie Begründer einer verzweigten Bürger- und Bäckersippe in Traunstein. Sein Sohn Georg Schröll, Nachfolger im Beruf des Vaters, ebenfalls Ratsherr und Bürgermeister der Stadt (erw. Kasenbacher S. 59) führte eine Bäckerei in der »untern Zwerchzeile« (heute Hof- oder Mittlere Hofgasse«). Die heute noch gebrauchte volkstümliche Bezeichnung »Schrödlgasse« dürfte aber auf das erwähnte Stammhaus zurückgehen (heute Schaumburgerstr. – Taubenmarkt), denn in diesem Bereich der Stadt hielt auch in der Nachfolgezeit bis in das späte 18. Jahrhundert hinein, die Schröllfamilie das Bäckerhandwerk aufrecht. Verstärkt wurde die Bezeichnung »Schrödlgasse« schließlich umsomehr, als imZeitraum 1642 bis 1650 eine weitere Bäckerfamilie hinzukam, die sich nun tatsächlich »Schredl« schrieb. (siehe: H. Bleckenwegner, Handwerk in Traunstein, 2011, S. 305). Trotz ihres hohen Ansehens in der Stadt, wurden die Schröll von der Zunft und auch vom Rat mehrmals wegen zu kleiner bzw. zu geringer Backwaren abgestraft, was auf ihren gesteigerten Geschäftssinn hinweist. (siehe Ratsprotokolle des 18. Jahrhunderts) (P:S: Mit einer anderen, aber äußerst delikaten Angelegenheit, bei der Georg Schröll eine bedeutende Rolle spielte, befasste sich Prof. Norbert Schindler im Jahrbuch des Hist. Vereins 2005, S. 135-205). Darin auch umfangreiche Angaben zur Familiengeschichte der Schröll.)

Die Platte ist auf Grund ihrer zweckentfremdeten Beanspruchung randbeschädigt und wäre bei Schräglicht besser lesbar. Sie enthält folgenden Text:

»Hier liegen begraben des ehrenfestn und wollweisen Georg Schröll, des Rahts Bürgermeiser und Beckh hier in Traunstain, seine gewesten drey Ehefrauen, welche gestorben: die Erste Rosina Ederin den 5. November 1670, die ander: Eva Läglin den 5. Februar 1680, die dridte Christina Schneeweißin am 5. Januar 1714 und Ao 1718 ist er auch entschlaffen 31 Oct. Deren und all abgestorbenen Christgläubigen Seellen wolle Gott fröhliche Auferstehung verleihen. Amen.«

Es ist also dem Typus zufolge ein Grabstein.

Grabplatte für den Traunsteiner Gastwirt Heinrich Pacher und dessen Ehefrau Elisabeth, geb. Hilger

Die motivisch gestaltete Platte aus Ruhpoldinger Rotmarmor stellt als zentralen Bildmittelpunkt die bekannte Golgothaszene mit dem Gekreuzigten vor dem mit Wolken sich verdunkelndem Himmel dar (Endzeitstimmung). Zu Füßen des Gekreuzigten linksseitig Maria, Johannes und Maria Magdalena, die mit beiden Armen das Kreuz umfasst, darunter ein Totenschädel. Rechts davon die beiden Stifter, die Gastwirtseheleute Heinrich und Elisabeth Pacher (geb. Hilger) in der bürgerlichen Tracht des 17. Jahrhunderts in knieender und betender Haltung. In den Zwickeln der Rundarkade sind die Familienwappen der Pacher und Hilger eingearbeitet. In der mit frühbarocken Ornamenten umrahmten Kartusche ist folgender Text zu lesen:

»Alda ruhet der ehrenvesst und fürnehm Herr Henricus Paher, im Leben gewesster Rathsbürger und Gastgeb alhie zu Traunstain, der gestorben den 17. Sept. A(nno) 1660. Welche stain sein hinterlassne Hausfrau Elisabeth Hilgerin hat verfertigen lassen. So auch hernach den 27 Juli? A(nno) 1671 gestorben, dennen und allen Christgläubigen Seelen die ewige Rühe. Amen.«

Nachdem dieGattin die Platte nicht nur zum Andenken an ihren Ehemann, sondern bereits in der Vorausschau auf ihr Ableben in Auftrag gegeben hatte, ist darin gleichzeitig auch der Typus des Epitaphs vertreten. Aus zeitlichen Gründen, dürfte es sich dabei um eine Arbeit des 1663 aus Laufen zugezogenen Bildhauer Johann Mießgang handeln. Der Herkunftsname Pacher dürfte seinen Ursprung von der Einöde Bach am Söllnerberg, südl. Traunstein beziehen.

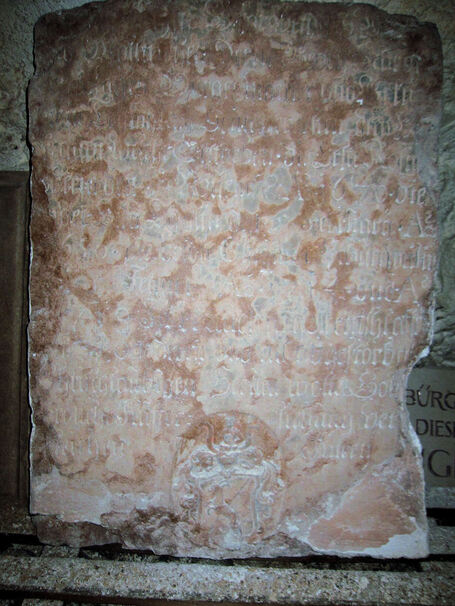

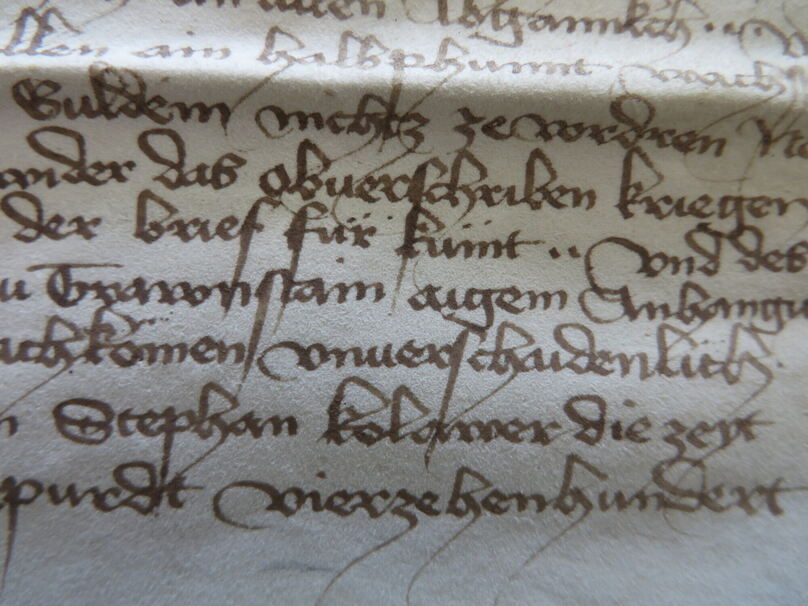

Fragment der Grablatte für den Traunsteiner Bürger Stephan Kolauer

Bei den Abbrucharbeiten des ehemaligen Haslacher Schulhauses und späteren Gemeindehauses im Jahr 2005 wurde dieser Stein als zweckentfremdete und mittig abgetrennte Eingangsschwelle geborgen und dank der Umsicht des Bauführers Herr Franz Maier, Siegsdorf gerettet. Herrn Josef Wernberger ist dabei besonders für die langjährige Aufbewahrung auf dem Betriebsgelände seiner Zimmerei zu danken. Durch die Aufmerksamkeit der beiden Männer wurde der Stein der Nachwelt erhalten.

Die äußerst gewichtige Platte, kann trotz Halbierung immerhin noch einige der Stadtgeschichte dienende Daten liefern. Es handelt sich um einen sehr alten Umschrift- Wappenstein aus Ruhpoldinger Rotmarmor aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Der erhaltene Textteil lautet:

»Hie ligt Stephan Cholauer, dem (Gott genad) MCCCCXLV (= 1445)«

Stephan Kolauer tritt im an schriftlichen Niederschlägen noch sehr armen 15. Jahrhundert lediglich dreimal bei Beurkundungen als Siegelbittzeuge auf. Zum ersten Mal am 18. Dezember 1432 anlässlich eines Rechtsstreites um die Erbrechtsvergabe der Haslacher Mühle. Ein anderes Mal am29. Juni 1442, in einem Grundstücksstreit zu Gunsten der Ettendorfer Kirche und ein drittes Mal am 28. März 1443, also 3 Jahre vor seinem Ableben, bei einer Jahrtagsverbriefung inkl. Seelenbad für die Armen der Stadt. (den Bedürftigen der Stadt wurde einmal im Jahr ein kostenloses Reinigungsbad zugestanden, das sog. Seelenbad. Dieses wurde in der Regel über eine Jahrtags-Messstiftung finanziert.)

Interessanterweise geht aus dieser Verbriefung auch der Bau der gotischen St. Oswaldkirche hervor (zu dem Paw und Chor), derwohl um das Jahr 1443 begonnen wurde.

In seiner Eigenschaft als oft »gebetener« Zeuge (Siegelbittzeuge) bei Abschluss von Rechtsgeschäften, lässt bei Kolauer die Vermutung zu, dass er einigermaßen rechtskundig war und vermutlich einen Sitz im ehrsamen Rat der Stadt, wenn nicht gar als einer der Bürgermeister einnahm. Aber dies geht eben nicht mehr aus der Umschrift hervor.

Fragment eines Grabsteines für einen unbekannten Kleriker

Bei den oben erwähnten Abbrucharbeiten in Haslach, kam ebenfalls zum Zwecke einer Türschwelle umfunktioniert, ein weiterer Rotmarmorstein zu Tage, der auf Grund seiner Verstümmelung keine personelle Identifikation mehr zulässt. Das fragmentarisch noch verbliebene Motiv weist allerdings eindeutig auf einen verstorbenen Geistlichen (Kelch, Patene und Chorhemd) hin, dessen Name aber nicht mehr nachvollziehbar ist. Zeitlich dürfte der Stein nicht allzuweit vom Kolauergrabmal entfernt sein (15. Jahrhundert?) In diesem Zeitrahmen könnte man allerdings, einem frühen Verzeichnis folgend, einige Kleriker benennen, die in der alten Haslacher Pfarrkirche ihre letzte Ruhestätte fanden, deren Grabmäler aber als verschollen gelten. Es sind dies: Vikar Georg Schmelch († 1482), Pfarrer Konrad Wiser († 1488), Pfarrer Hieronymus Schaufler († 1441), Vikar Leonhard Altherr († 1497), Coop. Schrötter († 1495),H.H. Paul Harmer († 1466), Kapl. Leonhard Mayr († 1470), H. H. Johann Miltaller († 1523), Kapl. Heinrich Stainer († 1447), Benef. Heinrich Sahlt († 1491). Diese reiche Auswahl verleitet natürlich dazu spekulativ einen Favoriten zu küren. Am ehesten ist dabei vorrangig an den bedeutungsvollsten Pfarrherrn der Pfarrei Haslach-Traunstein Hieronymus Schaufler in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts zu denken, denn in aller Regel waren monomentale Epitaphe nur für die Pfarrherrn vorgesehen. Aber, wie gesagt, Spekulation. Aber einem von diesen oben genannten Hochw. Herren wird die Platte zuzuweisen sein.

Albert Rosenegger

Quellen:

Josef Rosenegger, Geschichte der Pfarrei Haslach, 1963, S.207.

Stadtarchiv Traunstein

27/2023