Untrennbar: Plattln und die Trachtensach'

Erste Trachtenvereine entstanden zur Erhaltung der bodenständigen Tracht

Es war 1858, als König Max II., der als großer Förderer und Mäzen der Volksmusik und Tracht beschrieben wird, seine Fußreise vom Allgäu bis nach Berchtesgaden beging, Plattler und Tänze im Oberland erstmals vor Publikum aufgeführt wurden. So nachzulesen in der Zeittafel des Gauverbands I, Bayerns größtem Gautrachtenverband. Auf Max II. folgt 1864 dessen Sohn, König Ludwig II., der als »Märchenkönig« Geschichte schrieb; schon ein Jahr später entsteht in Miesbach die erste »Schuhplattlergesellschaft«. Lehrer Joseph Vogl gründet 1883 in Bayrischzell den ersten Trachtenverein, die Vereinstrachten entstehen. Was damals als »Wiederauffrischung der im Verschwinden begriffenen, kleidsamen Volkstracht« – so der Wortlaut des Vereinszwecks – verstanden wurde, ist heute die überlieferte Grundlage der Gebirgs- und Volkstrachten, der historischen und erneuerten Trachten, angelehnt an das damalige Königshaus und des Heimatkreises sowie die zeitübliche Kleidung.

Die Vereinsgründung bedeutete eine geradezu revolutionäre Idee: Der Grundgedanke – die Erhaltung der bodenständigen Trachten – wurde auf eine Gemeinschaft, nämlich einen Verein übertragen!

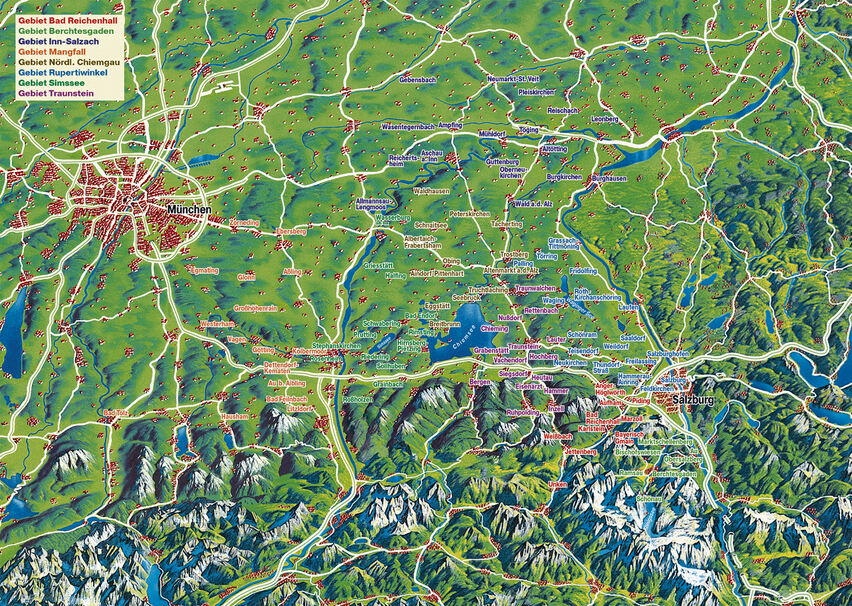

In den folgenden Jahren wurden vorwiegend »Gebirgstracht-Erhaltungsvereine« gegründet, auch in Orten, die nicht im Gebirge liegen. Das hing zum einen mit den großen Wellen der Trachtenvereinsgründungen in den Jahren bis zum Ersten Weltkrieg (1914 bis 1918), den Zwischenkriegsjahren bis zum Zweiten Weltkrieg (1939 bis 1945) und den Jahren danach zusammen, aber auch mit der Mitgliederstruktur in den Trachtenvereinen, die zunächst weniger aus der bäuerlichen Bevölkerung sondern vielmehr aus Handwerkern, Arbeitern, Dienstboten, Sozialdemokraten und anderen eher linken Parteiangehörigen bestand. So gründeten zum Beispiel Arbeiter, die in München oder im Alpenvorland Arbeit fanden oder nach Amerika auswanderten, an ihren neuen Wirkungsstätten ebenfalls Trachtenvereine, angelehnt an die Gebirgs-Vereinstrachten der ersten Trachtenvereine rund um den Wendelstein, die als »Miesbacher Trachten« heute bis nach Nordamerika reichen. Das Interesse an eigenen regionalen Trachten entwickelte sich erst in den 1950er Jahren und führte zu zahlreichen Trachtenerneuerungen in den Vereinen.

Frauen wurden übrigens in vielen Trachtenvereinen erst später Mitglieder, was auch auf deren gesellschaftliche Stellung um 1900 zurückzuführen war (»es schickte sich nicht…«). Die beginnende Frauenbewegung und die Notwendigkeit der paarweisen Auftritte bei Plattlern und den neu entstandenen Trachtentänzen führte dann vor allem in den 1920er Jahren dazu, dass sich immer mehr Frauen den Trachtenvereinen anschlossen.

Die Kirche stand den Trachtenvereinen in den Anfangsjahren kritisch gegenüber, zum einen aus sittlichmoralischen Gründen (Besuch der Gottesdienste in kurzen Lederhosen (»Kniahösler«), zum anderen wegen der politisch eher linken Gesinnung zahlreicher Mitglieder, die der Amtskirche ein Dorn im Auge war. Neben dem Ausschluss der Trachtler aus den Gotteshäusern weigerten sich zahlreiche Priester zudem, die neuen Fahnen vieler Trachtenvereine zu weihen, was dann in Klöstern, in anderen Regierungsbezirken oder in Österreich vollzogen wurde.

Die soziale Gesinnung der Trachtler zeigt auch die Tatsache, dass zahlreiche Trachtenvereine in den Anfängen als Krankenunterstützungsvereine fungierten, da viele der Mitglieder als Arbeiter vorwiegend der ärmeren Schicht angehörten und im Notfall von der Vereinskasse unterstützt wurden.

Als 1884 mit dem G.T.E.V. – dem Gebirgstrachten-Erhaltungs-Verein »D'Jenbachtaler« Bad Feilnbach der heute älteste Trachtenverein im Gauverband I gegründet wurde, folgte 1890 anlässlich des »Centralfestes« in Rosenheim die Gründung des Gauverbands I mit Sitz in Traunstein. Erster Gauvorstand wird Franz Xaver Huber aus Feilnbach, der noch heute als »Vater der Trachtensache« bezeichnet wird.

Gauvorstände:

1890 bis 1909 Franz Xaver Huber, Feilnbach

1909 bis 1911 Josef Buchner, Bad Tölz

1911 bis 1919 August Jüngling, Bergen

1919 bis 1945 Thomas Bacher, Westerham

1946 bis 1966 Dr. Conrad Adlmaier, Traunstein

1966 bis 1981 Paul Gambs, Inzell

1981 bis 1989 Max Reitner, Vagen

1998 bis 2021 Peter Eicher, Weißbach a. d. Alpenstraße

seit 2021 Michael Hauser, Peterskirchen

Gemeinsam sind wir stark

Vereine gründen – »eins werden und etwas zusammenbringen, einen bestimmten Zweck verfolgen«; was zu Gründerzeiten als geradezu revolutionäre Idee verstanden wurde, ist heute das Fundament der 117 Vereine, die den Gauverband I bilden. Michael Hauser, der heute das Amt des 1. Vorsitzenden innehat, versteht sich wie seine Vorgänger als Impulsgeber, Behüter und Förderer derTrachtensache. Er appelliert, die Trachtensache weiterhin sichtbar fortzuführen, die überlieferten Werte jetzt und für die Zukunft an die nächsten Generationen zu sichern und weiterzugeben. Stets im Blick: den Erhalt des Kulturgutes der Heimat, der 41 839 Personen, die über die Vereine dem Gauverband I angehören. Einem Verband, der sich in seinem Satzungszweck der Förderung der Heimatpflege verschrieben hat. Hier ein Auszug aus dieser Satzung, in der die Aufgaben als im Besonderen umfassend beschrieben werden:

• Erhaltung und Pflege der bodenständigen Gebirgs- und Volkstrachten, einschließlich traditioneller Vereinstrachten, sowie deren Verbreitung maßgeblich zu fördern.

• Natürlichen und geschichtlichen Eigenarten des oberbayerischen Volkes in seinen guten Sitten und eines christlichen Menschenbildes zu fördern und zu erhalten.

• Überlieferte, kulturelle und christliches Brauchtum, Schuhplattler, Dirndldrahn, Volkstanz, Volkslied, Volksmusik, Mundart, Laienspiel und andere kulturelle Eigenarten im Gaubereich zu pflegen und zu erhalten.

Plattln, drahn und tanzen im Gauverband I

»1960: Alfons Plereiter, Ruhpolding wird neuer Gauvorplattler und prägt in seiner 20-jährigen Amtszeit einen neuen eleganten und schneidigen Stil des Plattlns und Drahns, der zum Aushängeschild des Gauverbandes I wird.« So der originale Wortlaut der Zeittafel, die sich um den Hinweis, dass in die Amtszeit Plereiters auch die Gauheimatabende am Vorabend des Gaufests entstanden sind, erweitert. Schon zwei Jahre später, also 1962, fand in Traunstein das erste Gaupreisplattln statt, die Gaugruppe, bestehend aus den besten Plattlern und Dirndln, wird gegründet. Zwei Jahre später folgte in Siegsdorf das erste Gaujugendpreisplattln und Dirndldrahn. Sepp Harbeck, 1980 Nachfolger von Gauvorplattler Plereiter, gründet 1989 die Gaujugendgruppe; auch sie setzt sich aus den besten Plattlern und Dirndln des jährlichen Wettkampfes zusammen. Unter Mithilfe von Sepp Harbeck, heute Gauehrenmitglied, fand 1990 der erste Gaujugendtag in Traunstein statt, der 1995 ebenfalls unter der Feder von Sepp Harbeck in die zweite Runde ging. Er kann sich noch gut an seine Zeit als Plattler in der Gaugruppe erinnern und weiß viele Geschichten zu erzählen, von vielen Auftritten, langen Abenden – ja, ja, »de guade, oide Zeit«! Heute noch in Erinnerung die Auftritte bei großen Sportereignissen vor nationalem und internationalem Publikum.

1972: Mitwirkung zahlreicher Plattler und Dirndln aus dem Gauverband I und dem Chiemgau-Alpenverband, dazu die Musikkapelle Ruhpolding, die Berchtesgadener Weihnachtsschützen und Schnalzerpassen aus dem Rupertiwinkel an der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele am 26. August 1972 in München. Das schreckliche Olympia-Attentat Anfang September hat auch Auswirkungen auf die Schlussfeier: Der geplante Auftritt der Trachtenpaare mit der neu entstandenen Olympia-Polka entfällt.

1974: Mitwirkung zahlreicher Trachtler aus dem Gauverband I bei der Fußball WM in München (Rahmenprogramm beim Spiel um den dritten Platz).

1976: Mehrere Gaugruppenmitglieder vertreten den Gauverband I bei der Übergabe der Olympia-Fahne im Rahmen der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 1976 in Montreal (Auftritt mit der Olympia-Polka).

Traunsteiner, Heutauer, Ruhpoldinger und andere

Auffallend ist die Namensfindung der Plattler: Viele unter ihnen titulieren die Ortsnamen ihrer Herkunft und werden zum Beispiel als Heutauer, Traunsteiner, Vachendorfer oder Ruhpoldinger bezeichnet; um nur einige Beispiele aufzuzählen. Noch heute sind die Trachtler stolz darauf, »ihren« Plattler bei Vereinsveranstaltungen oder besonderen Anlässen dem Publikum zu präsentieren.

Anlässlich des diesjährigen, 105-jährigen Gründungsfestes hat stellvertretender Gauvorstand, Alfred Gehmacher, der zuhause den Festabend moderierte, zur Entstehungsgeschichte des »Vachendorfers« recherchiert. Er sprach von Zufällen und Glück mit Personen, die maßgeblich an Entstehung, Umsetzung und Erhalt dieses Plattlers beteiligt waren. Von der Melodie, den richtigen Schlägen, dem Notieren der Noten bis hin zur Uraufführung 1995 beim Festabend vor großem Publikum. Besonders stolz ist der Verein darauf, dass der Plattler bei einem Gaujugendpreisplattln in der Gruppe Buam III geplattelt wurde. Gehmacher selbst erinnert sich noch, dass dieser Plattler immer der Abschluss einer Plattlerprobe war.

Inge Erb

28/2025