Terror gegen politische Gegner

Der erste Transport von Nazigegnern aus Traunstein in das KZ Dachau

Donnerstag, 27. April 1933, frühmorgens: In Ketten aneinander gefesselt wurden sie aus ihren Zellen im Gefängnis Traunstein in den Transportbus geführt und über Rosenheim, wo noch Häftlinge dazukamen, nach Dachau in das wenige Wochen vorher errichtete Konzentrationslager verschafft. Mit höhnischen Beschimpfungen und ersten Schlägen wurden sie »begrüßt«.

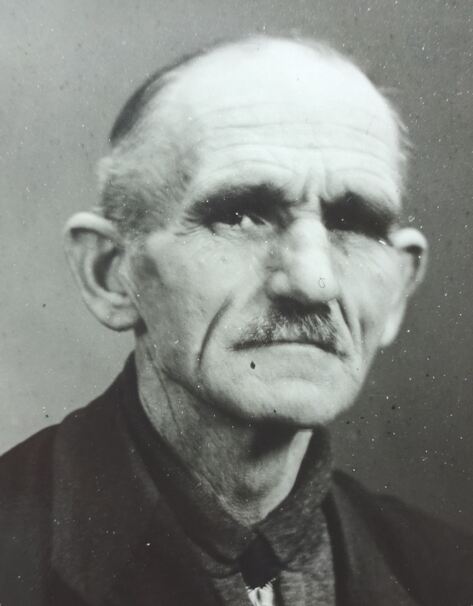

Besonders schlimm wurde der »Empfang« für drei der insgesamt 27 Männer aus dem Landkreis Traunstein. Auf der Transportliste des »Sonderkommissars« der SA (Sturmabteilung) der NSDAP beim Bezirksamt Traunstein waren die Namen Braxenthaler, Berger und Mayer mit Kreuzen versehen. Damit signalisierte die Traunsteiner SA den Wachmannschaften des Lagers Dachau, dass diese gleich beim Eintreffen mit größter Brutalität, also mit härtestem Prügeln, zu »empfangen« seien – Ausdruck des Hasses der Nazis auf ihre Gegner und Triumph zugleich. Johann Braxenthaler war der weithin bekannte Kommunist im Traunsteiner Raum, Rupert Berger Vorsitzender der tonangebenden Bayerischen Volkspartei in Traunstein und Josef Mayer Vorsitzender und Stadtrat der Kommunisten in Trostberg.

Dieser Transport vom 27. April war der erste, ihm folgten aber bis zum Herbst 1933 zahlreiche andere »Überstellungen« nach Dachau; gleiches galt für Landkreise aus ganz Bayern.

Die Massenverhaftungen begannen in Bayern wenige Wochen nach der Übernahme der Macht durch die Nationalsozialisten. Dieser besondere Terror gegen politische Gegner zu Beginn der Herrschaft war lange geplant und vorbereitet. Mit ihm sollte die Macht endgültig gesichert und nicht durch eventuellen gemeinsamen Widerstand der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung und anderer oppositioneller Kräfte gefährdet werden.

Obwohl sich die Nazis auf weithin rechtslastige und willfährige Teile in Justiz, Polizei und Verwaltung stützen konnten, so wurden doch in den Bezirksämtern und Städten »Sonderbeauftragte« der SA installiert, welche diesen Terror sicherstellen sollten. Außerdem wurden schnell Hilfspolizisten aus den Reihen der örtlichen SA-Mitglieder ernannt, die in den letzten Jahren der Weimarer Republik schon zur Genüge den Terror gegen Andersdenkende ausgeübt hatten.

Der SA und den örtlichen Behörden waren die Nazigegner schon lange vor der Machtübernahme bekannt, vor allem die aus der Arbeiterschaft. An ihrem Ziel, der »Ausrottung des Marxismus« hatten Hitler und die NSDAP nämlich von Anfang an keinen Zweifel gelassen; »Marxisten/Kommunisten« waren neben den Juden das zweite zentrale Feindbild der Nazis. Zur Absicherung der errungenen Macht war zunächst wichtig, mit offenem Terror Gegner zu fassen und einzuschüchtern. Der Brand des Reichstags am 27. Februar, der bis heute nicht genau geklärt ist, wurde zum Anlass genommen, die Jagd auf Nazigegner zu eröffnen. Die Verordnung des Reichspräsidenten »Zum Schutz von Volk und Staat« am Tag darauf erlaubte zur »Abwehr kommunistischer staatsgefährdender Gewaltakte« die Aufhebung der Grundrechte und damit willkürliche Verhaftungen. Es war der Auftakt zu tausendfachem Terror.

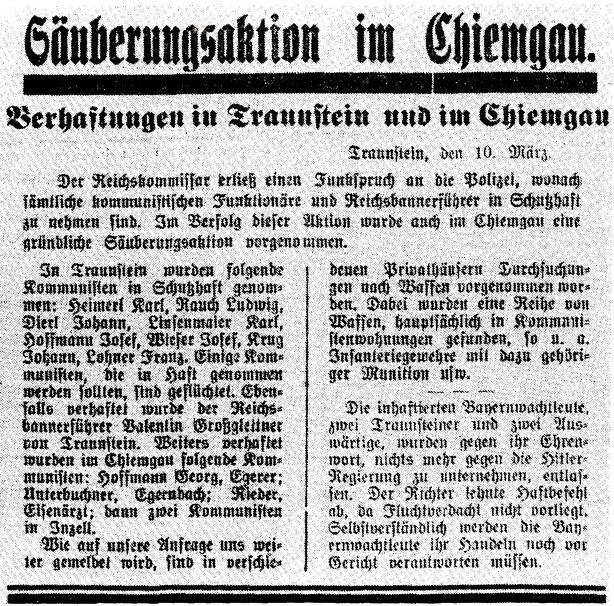

Das war auch die Aufforderung für die örtlichen NSDAP-Leiter, für SA-Männer und die Behörden. Sie wollten vorne mit dabei sein beim Aufspüren und bei der Demütigung ihrer politischen Gegner. Dabei bedienten sie sich der sogenannten »Salamitaktik«, um nicht alle Nazigegner auf einmal gegen sich zu haben. Der erste große Terror richtete sich gegen Kommunistinnen und Kommunisten und solche, die dafür gehalten wurden. Sie waren ja oftmals vorher schon aus der »guten Gesellschaft« ausgegrenzt aufgrund ihrer radikalen Forderungen und ihrer lautstarken Gegnerschaft gegen die Nazis. So wurden bereits Anfang März in vielen Orten des Landkreises Haussuchungen bei Anhängern der KPD durchgeführt, was nicht nur abschreckte, sondern der Polizei auch weitere Namen verdächtiger Personen lieferte. Dabei kam es aber schon zu den ersten Verhaftungen: Am 2. März 1933 wurde der Bauarbeiter Joseph Mayer, KPD-Stadtrat in Trostberg, von der Gendarmerie auf Anordnung des Bezirksamts festgenommen und ins Gefängnis Traunstein gebracht. Am Tag darauf wurde der Traunsteiner Stadtrat der KPD, Hans Braxentaler verhaftet. In den nächsten Tagen folgten im ganzen Landkreis Festnahmen ortsbekannter Kommunisten, alle mit der gleichen Begründung im Haftbefehl: »Zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für die öffentliche Ordnung erscheint einem Antrag des Sonderbeauftragten beim Bezirksamt Traunstein entsprechend die Inschutzhaftnahme des …geboten.«

»Schutzhaft« war nicht nur ein zynischer Begriff, weil er angeblich die Gesellschaft vor dem Verhafteten schütze und umgekehrt den Verhafteten auch vor einer »Volkswut«. Mit diesem Begriff war die betroffene Person den noch geltenden juristischen und behördlichen Vorgaben völlig entzogen: Allein die Politische Polizei, die spätere Gestapo (Geheime Staatspolizei), verfügte willkürlich über die Menschen; weder Haftgründe noch Haftdauer mussten angegeben werden.

Weil die Gefängnisse bald überfüllt waren, errichtete der zum bayerischen Polizeipräsidenten ernannte Heinrich Himmler in einer alten Munitionsfabrik am Rande Dachaus das erste bayerische Konzentrationslager speziell für politische Gegner. So wurde in den Zeitungen im ganzen Land berichtet, dass am 22. März 1933 ein Konzentrationslager eröffnet wird: »Es hat ein Fassungsvermögen von 5000 Menschen. Hier werden die gesamten kommunistischen – und soweit notwendig Reichsbanner – und sonstigen marxistischen Funktionäre, die die Sicherheit des Staates gefährden, zusammengezogen«. Als Abschreckung sollte dieses Lager bekannt sein – und diese Wirkung wurde ja erreicht, wie der gängige Spruch während der Jahre der Nazidiktatur zeigt: »Halt's Maul, sonst kommst nach Dachau!«

Ins Traunsteiner Gefängnis wurden imMärz und April 1933 fast täglich »Schutzhäftlinge« aus dem ganzen Landkreis eingeliefert. Manche hatten sich noch in umliegenden Wäldern versteckt wie Hans Muggenhammer, wurden aber einige Tage später festgenommen. Auch zwei Frauen waren wegen ihrer Betätigung für die KPD unter den Verhafteten: Maria Braxenthaler, frühere Ehefrau von Hans Braxenthaler, und die schwangere Maria Beilhack aus Ruhpolding. Beide Frauen wurden Mitte April ins Gefängnis Traunstein eingeliefert und anschließend über 13 Monate im Frauengefängnis Aichach eingesperrt.

Für den ersten Transport aus Traunstein ins KZ Dachau waren laut »Schubliste« 27 Männer bestimmt. Zwölf kamen aus Traunstein, zwei aus Trostberg, fünf aus Reichenhall, andere aus Staudach, Egerndach, Eisenärzt, Haslach, Obersiegsdorf, Rottau und München. Die Liste war mit »KPD« überschrieben und entsprach damit ganz dem reichsweiten Muster, mit Massenverhaftungen unter Kommunisten zu beginnen. Auf der Liste war jedoch auch der Sozialdemokrat Alois Schuster, der als Leiter des Trostberger »Reichsbanners«, einer SPD-nahen Schutztruppe, von den Nazis als besondere »Gefahr« angesehen wurde. Er wurde im Dezember 1933 von dort entlassen, aber knapp zwei Jahre später zusammen mit einigen anderen Trostberger Sozialdemokraten nochmals für vier Jahre in Dachau inhaftiert. Mit Rupert Berger hatten die Traunsteiner Behörden aber auch einen Mann aus dem »Bürgertum« verhaftet. Er war Vorsitzender der Bayerischen Volkspartei und Leiter von deren Wehrorganisation »Bayernwacht«. Vor allem aber war er ein seit Jahren bekannter Gegner der Nazis, der bis zuletzt immer wieder vor der »Knechtschaft« durch die Nazis gewarnt hatte. Auch er wurde mit dem ersten Transport am 27. April nach Dachau gebracht und misshandelt. Durch kirchliche und politische Fürsprache aus München wurde er jedoch schon am 1. Mai 1933 entlassen. In Traunstein aber hielt die Hetze gegen Berger an, so dass er die Stadt schließlich verlassen musste und erst nach Kriegsende zurückkehrte.

Dieses Geschehen zeigt beispielhaft den Umgang mit politischen Gegnern in der Anfangszeit der NS-Diktatur. Die Massenverhaftungen von Kommunistinnen und Kommunisten und einigen herausgehobenen Funktionären der SPD und der Gewerkschaften (wie Stefan Grossglettner aus Ruhpolding und Valentin Großglettner aus Traunstein) waren die erste Maßnahme. Ende Juni 1933 kam von der Bayerischen Politischen Polizei an Polizei- und Bezirksämter die »geheime« dringende Anordnung, am 30. Juni früh 7 Uhr »sämtliche sozialdemokratischen Reichs- und Landtagsabgeordnete … und Stadträte der SPD« sowie führende Partei- und Reichsbannerfunktionäre in »Schutzhaft« zu nehmen. Davon betroffen waren eine Reihe von Personen aus dem Landkreis, die meist für einige Wochen in Gefängnisse eingesperrt, manche aber auch nach Dachau verschleppt wurden wie mehrere Sozialdemokraten aus Trostberg. Kurz darauf wurde die SPD verboten. Ebenfalls zur Abschreckung wurden einzelne Vertreter bürgerlicher Parteien, v.a der BVP, Mitglieder der »Bayernwacht« oder auch missliebige Zeitungsverleger wie Anton Miller des damaligen Traunsteiner Wochenblatts, heute Traunsteiner Tagblatt, in »Schutzhaft« genommen und für Tage oder Wochen ins Gefängnis gesperrt.

Dieser Terror der ersten Monate zeigte Wirkung. An gemeinsamen Widerstand gegen die Herrschaft der neuen Regierung dachten bald nur noch wenige; zu groß war die Abschreckung und die Sorge um das Schicksal der Verhafteten. Dabei sollte nicht vergessen werden, welche Mühen und auch Gefahren gerade die Ehefrauen und Mütter der Verhafteten auf sich nahmen, umbei Bürgermeistern, Polizeistellen, mit Briefen und Protesten die Freilassung der Männer und Söhne vor allem aus dem KZ Dachau zu erreichen. Aus diesem Grund und weil sich dieNazis ihrerMacht sicher sein konnten, wurden viele der Traunsteiner Häftlinge Ende 1933 und im Verlauf des Jahres 1934 aus Dachau entlassen – freilich mit der Maßgabe, nichts über die Haftzeit zu erzählen und sich regelmäßig bei der Polizei zu melden. Sie standen fortan unter besonderer Beobachtung, manche hatten Glück, wenn sie wieder auf ihren alten Arbeitsplatz zurückkehren konnten, manche wurden als »verdächtige KZ'ler« nicht eingestellt und fortan gemieden.

Einige konnten aber auch künftig nicht einfach zuschauen und wollten mit illegalen Flugblättern und Broschüren über die Naziherrschaft und deren Kriegsvorbereitung aufklären. Eine kleine Gruppe von acht Traunsteiner Kommunisten, sieben davon bereits früher im KZ eingesperrt, besorgte sich ab 1936 heimlich Material von Gesinnungsfreunden aus Rosenheim und begann mit der Weitergabe der Schriften. Sie wurden entdeckt, wegen Vorbereitung zum Hochverrat angeklagt und zu oft mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Nach Verbüßung der Haft verfügte die Gestapo teilweise erneute Schutzhaft in Konzentrationslagern. Georg Hofmann, bereits beim ersten Transport nach Dachau dabei, wurde im Lager so schwer gefoltert, dass er bereits sechs Jahre nach Kriegsende im Alter von 45 Jahren verstarb. Sein Bruder Josef wurde insgesamt über 60 Monate in Gefängnissen und im Lager Dachau eingesperrt. Der Traunsteiner Leonhard Lohner, der nach kurzer Flucht Mitte 1933 nach Dachau kam, wurde nach Verurteilung und Verbüßung der Strafhaft erneut nach Dachau und ins KZ Mauthausen verschleppt; er war insgesamt fast 10 Jahre inhaftiert.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurden allein im Jahr 1933 wohl über 100 Personen aus dem Landkreis in »Schutzhaft« genommen, über die Hälfte von ihnen auch ins KZ Dachau gebracht. Weil noch kurz vor Kriegsende und Befreiung 1945 die meisten Schutzhaftakten beim Bezirksamt und auf den Polizeistationen vernichtet worden waren, um vor allem Spuren von Tätern zu beseitigen, gibt es bisher noch keine vollständige Bestandsaufnahme. Diese Vertuschung damals erleichterte das spätere Schweigen über die Verfolgung der Gegner auch hier in unserer Region. Umso wichtiger ist heute die ehrende Erinnerung an die Verfolgten der ersten Stunde, um ihnen wenigstens späte Gerechtigkeit zukommen zu lassen.

Friedbert Mühldorfer

Quellen: StadtA-Traunstein, 063/1, Schutzhaft; Hauptstaatsarchiv München/Landesentschädigungsamt; Privatarchiv d. Verfassers; Fotos priv.

17/2023