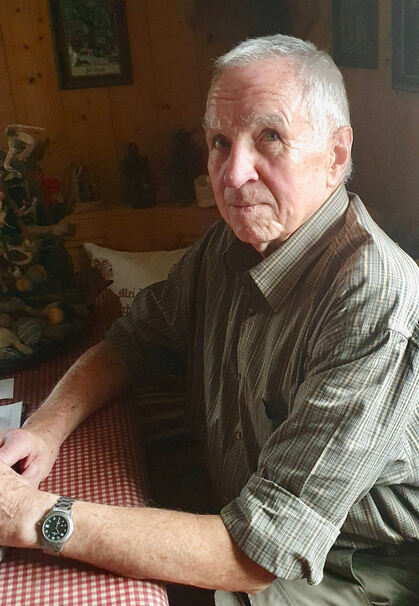

Stefan Siegerstetter – vom Lehrling zum »Bankdirektor«

Fast ein halbes Jahrhundert arbeitete er bei der Raiffeisenbank in Haslach

Im Jahr 1901 wurde der Darlehenskassenverein Haslach-Hochberg gegründet. Daraus entstand im Lauf der Jahrzehnte die Raiffeisenbank, die mehrfach mit benachbarten Genossenschaften fusionierte und schließlich im Jahr 1969 ihre Selbständigkeit verlor und in die Raiffeisenbank Traunstein eingegliedert wurde. Seit im Jahr 2004 die Filiale in Haslach geschlossen wurde, steht den Kunden nur noch ein sogenanntes SB-Center zur Erledigung der Bankgeschäfte zur Verfügung. Einer, der das Geldinstitut Jahrzehnte als Mitarbeiter aktiv begleitet hat, ist Stefan Siegerstetter, der voriges Jahr seinen 80. Geburtstag feierte. Er arbeitete fast ein halbes Jahrhundert in der Bank und erzählte in einem Gespräch mit unserer Redaktion über seine harte Lehrzeit und die Jahrzehnte danach, die er als Chef des kleinen Geldinstituts maßgeblich prägte.

Siegerstetter hat vor 25 Jahren die fast 125-jährige Geschichte des Geldinstituts dokumentiert. Die Unterlagen und Dokumente, die er gesammelt hat, sind seit der Fusionierung mit Traunstein dort aber nicht mehr auffindbar. »Sie sind wohl entsorgt worden«, bedauert er. Aber seine Erinnerungen an das Berufsleben in der Bank hat er im Kopf und sie für diesen Beitrag aufgeschrieben. 1957 endete für ihn die Schulpflicht. Stefan war 14, die Lehrstellen waren rar, man musste nehmen, was zu bekommen war. 1957 endete auch die Lehrzeit von Ferdinand Wernberger in der damaligen Spar- und Darlehenskasse Haslach-Hochberg. Die hatte in den Jahren 1954/55 an der Rupertistraße ein neues Bankgebäude mit Dienstwohnung und Lagerhaus errichtet.

Da entschied Stefans Vater, der ein »kleiner Eisenbahner« war, wie es sein Sohn formuliert: »Du gehst zum Raiffeisen, da hast du es nicht weit und bist unter Dach.« Am Sonntag darauf gingen Vater und Sohn nach Axdorf spazieren und besuchten den Vorstand Johann Englmaier, den Seppentomer-Bauern. Die Eltern kannten einander und Stefans Vater trug sein Anliegen vor. Ein paar Wochen später hatte Stefan die Zusage und durfte seine Lehrstelle antreten. Die wöchentliche Arbeitszeit betrug 46½ Stunden, als Monatslohn bekam er im ersten Jahr 30 Mark, im zweiten 60 Mark und im dritten 90 Mark. Im ersten Monat, der Probezeit, gab es nichts.

Kein Kirchgänger – keinen Kredit von der Bank

Chef war Engelbert Kaiser, Jahrgang 1902. Durch einen Unfall war er Invalide geworden und hat sich deshalb in Traunwalchen bei der alten Danner Nandl zum »Raiffeisen-Rechner« ausbilden lassen. 1953 übernahm er als Nachfolger der legendären Schmuck Wally in dieser Funktion die Haslacher Bank. Warum legendär?, will man von Stefan Siegerstetter wissen. Und er erzählt, wie die Wally damals bei der Kreditvergabe argumentierte. Es war Ende der 1940er Jahre, als der Revisor zur Prüfung der Bücher in Haslach war. Diese Prozedur dauerte fast eine Woche. Der wollte von der Wally wissen, warum man einem großen Bauern einen Kredit verweigert hatte. »Der geht ja am Sonntag nicht in die Kirche«, war die treuherzige Antwort der Rechnerin.

Mit dem Ausgeben von Krediten war man vorsichtig und zurückhaltend. Als die Bank 1901 gegründet wurde, da legte man fest, dass Darlehen bis maximal 1500 Mark ausgegeben werden durften – zu einem Zinssatz von 3,5 Prozent. Die Passivkreditgrenze legten die 38 Gründungsmitglieder auf 50 000 Mark fest. Das heißt, dass bis zu diesem Betrag Gelder angenommen werden durften. Wer Geld von seinem Konto wollte, der musste das zwei Wochen zuvor ankündigen und durfte nicht mehr als 50 Mark abheben. Für höhere Beträge galt eine Kündigungsfrist von vier Monaten. Der Zinssatz für Einlagen betrug 3 Prozent.

125 Jahre später und wieder zu den Erinnerungen von Stefan Siegerstetter. Er erzählt: »Einmal in der Woche war Berufsschule an der Weckerlestraße. Wir waren in einer Klasse zusammen mit Großhandelskaufleuten und Postlern. Erst im zweiten und dritten Lehrjahr hatten wir Bankkaufleute eine eigene Klasse. Wir waren überwiegend Volksschüler, lediglich die von der Hypobank und die Sparkassler waren in die Kalscheuerschule oder nach Sparz gegangen. Trotzdem sind etliche meiner Schulkameraden später Leiter ihrer Heimatbank geworden. Einer meiner Vorgänger wurde sogar Direktor der Raiffeisenbank Traunstein und damit mein Chef.«

Büroausstattung: eine Schreibmaschine und eine Rechenmaschine

Im Büro in Haslach gab es eine Schreibmaschine, Marke »Ideal« und eine elektrische Additionsmaschine, Marke »Walther«. Die stand hauptsächlich dem Chef zur Verfügung. Er vertrat die Ansicht: »Die Buam sind noch jung, die sollen Kopfrechnen«, erinnert sich der damalige »Stift« Siegerstetter. Zu jener Zeit hatten nur die Bauern, einige Geschäftsleute und ein paar wenige Privatpersonen Girokonten, die man damals als »Laufende Rechnung« bezeichnete, oder im Volksmund »das Laufade«. Kontoauszüge gab es keine und für die paar Geschäftsleute schrieb man am Samstag mit der Schreibmaschine Auszüge. Die Privatkunden hatten ein »Konto-Gegenbuch laufende Rechnung«. Das war so etwas Ähnliches wie ein Sparbuch. Die Umsätze wurden von Zeit zu Zeit handschriftlich von den Kontoblättern abgeschrieben und ins Konto-Gegenbuch nachgetragen.

Die Privatleute hatten meist nur Sparkonten. Die Löhne wurden ja am Freitag bar ausbezahlt, der übrige Zahlungsverkehr in bar abgewickelt. Pro Woche mussten die Mitarbeiter damals etwa zehn Überweisungen bearbeiten. Diese und die wenigen Schecks schickte man zur weiteren Verrechnung an die Bayerische Raiffeisenzentralkasse nach München oder brachte sie zu deren Zweigniederlassung in die Maxstraße in Traunstein. Wenn Überweisungen eingegangen sind, bekamen die Firmen wie die Gfaller-Mühle oder das Sägewerk Steber eine Benachrichtigung. Weil man für den Postversand Briefmarken hätte kaufen müssen, wurden die Karten mit dem Radl zugestellt. Und das war die Aufgabe des Lehrbuben. Der hatte ja eineinhalb Stunden Mittagspause und nach Meinung von Chef Engelbert Kaisers dazu leicht Zeit.

Siegerstetter: »Meine Hauptaufgabe bestand im Zinsrechnen. Für die Girokonten musste ich per Hand Zinsstaffeln erstellen, die Zinszahlen konnte ich einem Tabellenbuch entnehmen. Wenn wir die Sparzinsen im März nachgetragen haben, waren manche Kunden erstaunt, dass der Zins schon gutgeschrieben ist. Später durfte ich nach dem Durchschreibeverfahren mit der Hand buchen. Die Monatsabschlüsse rechnete ich im Kopf aus. Als die Girokonten durch den Wegfall der baren Lohnzahlung und den langsam wachsenden, bargeldlosen Zahlungsverkehr immer mehr wurden, bekamen wir auch eine sogenannte Schüttelwagenmaschine. Mit der konnten wir neben Addieren auch die Zinsstaffeln maschinell erstellen. Das war eine unwahrscheinlich große Erleichterung.«

Im Lagerhaus gab's Dünger und Kraftfutter

Wie jede Raiffeisenkasse hatte auch die in Haslach ein Lagerhaus. Die Angebotspalette war überschaubar. Es gab hauptsächlich Dünge- und Futtermittel, alles abgefüllt in 50-Kilo-Säcke.Die waren in etwa genauso schwer wie der damalige Lehrling. Aber den fragte keiner, ob er einen solchen Sack auch heben konnte, wenn es galt, die Ware auf einen Wagen oder in ein Auto zu verladen. Düngemittel wurden meist direkt ab Waggon verkauft. Dazu wurde Anfang des Jahres beim Besuch der Bauern der voraussichtliche Bedarf und die Sorte erfragt und über die BayWa bestellt. Je nach zu versorgendem Gebiet bestellte man den Waggon in den Ladehof bei der Güterhalle oder für die Hochberger, Seiboldsdorfer und Traundorfer aufs Anschlussgleis der Gfaller-Mühle.

War die Lieferung angekommen, musste der Lehrling mit dem Radl zu den Bauern zum »Einsagen« fahren. Stefan Siegerstetter: »Das musste ich bis 11 Uhr geschafft haben, weil zu diesem Zeitpunkt mit dem Ausladen begonnen wurde.Die Waggons hatten anfangs 300 Zentner, dann 400 Zentner und zum Schluss 500 Zentner geladen. Persönlicher Rekord waren einmal 1500 Zentner an einem Tag. Restbestände brachte der Schwabenbauer mit einem Anhänger, auf den man hundert Zentner laden konnte, nach Haslach. Beim Waggonausladen half Vinzenz Hochreiter aus Schmidham mit. Der war auch kein Gelernter, hat in schon reiferen Jahren die Bankgehilfenprüfung im Ausnahmeverfahren nachgeholt und ist Filialleiter in Erlstätt geworden.«

Am Sonntag nach der Kirche eine Schalterstunde für die Hochberger

Die Bank hat am Sonntag nach der Kirchenzeit speziell für die Hochberger eine Stunde aufgesperrt. Da konnten sie ihre Geschäfte erledigen, mitunter auch einen Sack Milchvieh- oder Hühnerfutter oder Wattescheiben für die Zentrifuge mitnehmen. Engelbert Kaiser war auch Organist in der Haslacher Pfarrkirche. Wenn er nach dem Gottesdienst einmal einen Ausflug mit seiner Familien machen wollte, hat er den Lehrling gebeten, für ihn einzuspringen. Und der war stolz, dass er den Laden »schmeißen« durfte.

Siegerstetter erinnert sich auch noch an die Raiffeisen-Sparwoche: »Da durfte ich am Sonntagnachmittag mit dem Chef zu Kunden fahren und die Sparbüchsen der Kinder ausleeren. Als kleine Werbegeschenke gab es Spitzer, Bleistiftverlängerer, Schlampertascherl, Taschenkämme und für ganz Gute auch mal einen Geldbeutel.« Wer heute den Ausdruck Schlampertascherl nicht mehr kennt: So bezeichnete man früher das Federmäppchen, in dem die Schüler ihre Schreibutensilien aufbewahrten. Zur Aufheiterung sollte Siegerstetter sagen: »Leute, nehmts Kämme, es kommen lausige Zeiten.« Engelbert Kaiser bekam da und dort ein paar Eier und der Stefan war stolz, mit dem Chef ins Gäu fahren zu dürfen.«

Die Arbeit wurde zunehmend mehr und so wurde Stefan Siegerstetter nach seiner Militärzeit in Reichenhall 1965 nach Grabenstätt abkommandiert, um dort die Maschinenbuchführung nach dem bei allen Raiffeisenbanken üblichen System Olivetti zu lernen. Ab März 1966 wurde dann auch in Haslach zum ersten Mal maschinell gebucht. Und seither haben die Kunden auch automatisch Kontoauszüge bekommen. Die Zinsen mussten die Mitarbeiter aber weiter selbst berechnen.

Mit den Schalterzeiten nahm man es nicht so genau

Die Haslacher Dorfbewohner haben es mit den Schalterzeiten nicht immer so genau gehalten. »Besondere Freude kam auf, wenn am Samstag kurz vor zwölf jemand kam, der gemerkt hatte, dass die Briketts oder die Kohle nicht übers Wochenende reichten. Da musste ich also mit dem Leiterwagerl oder Rodelschlitten zustellen und die Säcke in die Holzlege oder den Keller tragen. Hin und wieder habe ich eine Tafel Schokolade bekommen«, erzählt Siegerstetter. Einmal sei ein Hochberger Bauer beim ersten Zwölfuhrschlag der Kirchenuhr gekommen. Den musste man natürlich allein schon wegen der Entfernung noch drannehmen. Als er nach einer halben Stunde endlich mit seinen Erledigungen fertig war meinte er: »So, und jetzt lasse ich mich von Euch nicht mehr aufhalten.«

Nach dem Ausscheiden von Engelbert Kaiser am 1. Januar 1968 wurde Stefan Siegerstetter Chef der damals noch selbständigen Raiffeisenkasse Haslach-Hochberg. Der Geschäftsumfang, die Auflagen und Bestimmungen wurden immer mehr und so haben sich die Kassen von Haslach, Vachendorf und Erlstätt im Mai 1969 zur Raiffeisenbank Traunstein verschmolzen. Später kamen noch Nußdorf und Lauter dazu. Hauptstelle wurde die gleichzeitig aufgelöste Filiale der BRZ-Niederlassung in Traunstein. Das dortige Personal konnte bleiben, die Leitung übernahm Ernst Wallner. Die Buchführung blieb dezentral bis die EDV Einzug hielt. Das Warengeschäft wurde aufgelöst. Das lag auch daran, dass die Schlepper schneller wurden und deshalb die Entfernung zu den größeren Lagerhäusern keine Rolle mehr spielte. Das Lagerhaus wurde vermietet und in den 1980er Jahren abgebrochen und an dessen Stelle eine ebenerdige Schalterhalle errichtet. Am 28. Mai 2003 war Siegerstetters letzter Arbeitstag. Ein Jahr darauf wurde die Filiale zugesperrt, ein SB-Center zusammen mit der Sparkasse installiert.

Klaus Oberkandler

44/2024