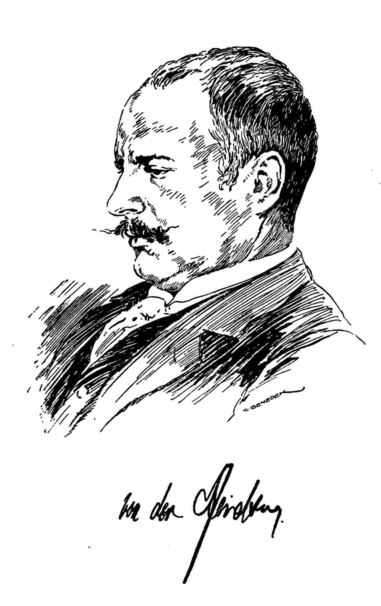

Staatsfeind in Richterrobe

Theodor Von der Pfordten und seine Beziehungen zu Traunstein – Teil II

Erster Weltkrieg – Gefangenenlager in Traunstein

Am 5. August 1914 war von der Pfordten als Oberleutnant des 15. Landwehr-Infanterie-Regiments eingerückt, wurde jedoch schon bald infolge einer Verletzung von der Front abgezogen. Zum Märtyrer- Narrativ gehört, dass es sich um eine schwere Verletzung gehandelt hätte, die offizielle Verlustliste vom 1. Weltkrieg vom 16. Dezember 1914 vermerkt hingegen lediglich eine »([eichte]V[erletzung).« Darauf kommt er nach Traunstein, um hier das Kommando des Zivilgefangenenlagers zu übernehmen, das im September 1914 in der Saline in der Au eingerichtet worden war. Der offizielle Zuzug von der Pfordtens erfolgte am 11. März 1915. Kommandant des Lagers war bis dahin Hauptmann Hans Flüggen (1875 bis 1942), Sohn des 1906 in Bergen verstorbenen Historienmalers Josef Flüggen und selbst auch Kunstmaler. Stellvertretender Kommandant war der Münchner Hofschauspieler Oberleutnant Friedrich Ulmer, von dem noch die Rede sein wird. In Traunstein fand von der Pfordten Zeit für weitere publizistische Tätigkeit. 1916 veröffentlichte er einen Aufsatz »Staat und Recht bei Schopenhauer«, 1917 schrieb er »Über die sittlichen Aufgaben der Beamtenschaft«. In dem Text findet der jüdische Schriftsteller Gotthold Ephraim Lessing mit seinem Lustspiel »Der junge Gelehrte« positive Erwähnung. Ob von der Pfordten in seiner Zeit als Kommandant des Traunsteiner Gefangenenlagers zum »scharfen Antisemiten« geworden ist, wie der NS-Reichsamtsleiter Wilhelm Coblitz in den 30er Jahren in einer glorifizierenden Denkschrift zum Ruhme von der Pfordtens behauptet, sei dahingestellt.

Unstrittig stand von der Pfordtens völkisch-nationalistisch geprägtes Weltbild in größtem Widerspruch zu den revolutionären Ereignissen vom November 1918, als Kurt Eisner den Freistaat Bayern ausrief und das Ende der Monarchie in Bayern besiegelte. In seinem »Aufruf an die Gebildeten deutschen Blutes« (im Völkischen Beobachter Nr. 147 vom 27. Juli 1923) offenbart von der Pfordten unverhohlenen Antisemitismus, wenn er davon spricht, dass »im November 1918 der verbrecherische Todesstoß gegen deutschen Geist und deutsche Kraft geführt wurde« und »irregeleitete Menschen, vom jüdischen Geiste geführt und verführt unser Heer zerbrachen, Land und Volk in Schande und Elend stürzten«.

Von verschiedenen Seiten bezeugt ist von der Pfordtens harter Umgang mit Gefangenen. Der Schriftsteller Erich Mühsam, von April bis Oktober 1918 von München nach Traunstein zwangsversetzt, wurde wiederholt Zeuge dessen. In einem Brief berichtet er von Misshandlungen »von phantastischer Grausamkeit«, die »täglich und stündlich an Hunderten unglücklicher Ausländer verübt« würden. Noch Jahre später erinnert Mühsam sich an den »Gefangenenschinder von Traunstein von der Pfordten mit seinen Folterknechten Riegele und Dörr« und hält in einem Brief fest, er habe Fälle von Misshandlungen aus der Nähe beobachten können.

Auch gegenüber Mitarbeitern und Untergebenen soll von der Pfordten sich zweifelhaft verhalten haben. Davon berichtet Theodor Endres (1876 bis 1956 in Traunstein) in seinen persönlichen Aufzeichnungen. Der General der Artillerie und Kommandeur der 212. Infanterie-Division im Zweiten Weltkrieg lebte ab 1931 in Traunstein, hier verfasste er seine Erinnerungen an den Hitlerputsch 1923 und die Zeit danach. Endres' Aussagen ist mit Vorsicht zu begegnen, sein Text weist an mehreren Stellen Ungenauigkeiten, Fehler und Verzerrungen auf. Über Von der Pfordtens Traunsteiner Zeit trägt er allerlei Ehrenrühriges zusammen, das jedoch nicht aus seiner eigenen Beobachtung oder Erinnerung stammt. Vielmehr beruft er sich als Informationsquelle auf mündliche Erzählungen von Adolf Emil Ufer, der 1910 bis 1928 Bezirksamtmann (entspricht dem heutigen Landrat) in Traunstein war. Wie Endres schreibt, stand dem Lagerkommandanten von der Pfordten als seinen Stellvertreter ein Staatsschauspieler und Filmdarsteller zur Seite, der später in der Nazizeit Karriere gemacht habe.DenNamenlässt er unerwähnt. Es handelt sich um Friedrich Ulmer, der während des Krieges zeitweise nach Traunstein abkommandiert wurde. Die beiden, so kolportiert Endres, hätten »in einem befreundeten Hause ein mehr als vergnügliches Leben« geführt, was den häufig abwesenden Hausherrn womöglich in den Tod getrieben habe. Ein »Münchner Frauenzimmer« habe in von der Pfordtens Wohnung entbunden.

Auch das dienstliche Verhalten des Lagerkommandanten prangert Endres an. DieGefangenen habe von der Pfordten rücksichtslos behandelt. Das Wachpersonal habe sich Urlaub erkaufen müssen, indem es ihm Leckereien mitbringen musste, so Endres, der sich dabei auf »stadtbekannte« Erzählungen beruft, von denen ihm Ufer berichtet habe. Bei Ausbruch derRevolution 1919 (muss heißen: November 1918) hätten Von der Pfordten und sein Stellvertreter das Weite gesucht, anderenfalls wären sie vermutlich totgeschlagen worden, so Endres.

Ein Bericht von Hans Weber über das Gefangenenlager Traunstein 1914 bis 1919 wurde 1924 veröffentlicht und erscheint nicht nur zeitlich näher am Geschehen als Endres Aufzeichnungen. Der aus Speyer gebürtige Gymnasiallehrer und spätere Studiendirektor gehörte seit Juni 1915 und bis zuletzt zum Stammpersonal des Lagers. Ihm zufolge war von der Pfordten im Herbst 1918 schwer krank und angesichts der Kriegsniederlage und der revolutionären Ereignisse ein körperlich und seelisch gebrochenerMann. Das Gerücht eines auf ihn geplanten Attentats habe ihn zur Flucht gezwungen. Nach einigen Tagen, die er in einem Gasthaus in Staudach verbrachte, habe er mit offiziellen Papieren, die der Vorsitzende des Soldatenrats ihm ausstellte, nach München abreisen können. In der Beurteilung seiner Persönlichkeit geht Weber differenziert vor. Positiv kehrt er von der Pfordtens Weitherzigkeit besonders für die bäuerlichen Wehrleute, Uneigennützigkeit und nicht zuletzt eine glühende Liebe zum Vaterland hervor. Zugleich räumt er ein, dass eine übertrieben harte Behandlung von Gefangenen und die »Eigenwirtschaft des Lagers« Anstoß und Missstimmung erregt haben. Auch für diese Quelle gilt das, worauf Franz Haselbeck in seinem ausführlichen Aufsatz über das Traunsteiner Gefangenenlager hinweist: Webers Darstellung ist insgesamt angesichts der nationalkonservativen Grundhaltung des Autors, des Bemühens der eigenen Rechtfertigung und einer offen antisemitischen Haltung mit Vorbehalt zu betrachten.

Wie es von der Pfordten nach Verlassen des Lagers und in den ersten Wochen des Jahres 1919 erging und was er unternahm, liegt im Dunkeln. Unklar ist auch, unter welchen Umständen von der Pfordten und Hitler sich kennenlernten. Letzterer hatte sich nach Ende des Kriegs von München aus freiwillig zum Wachdienst im Gefangenenlager Traunstein gemeldet. Das exakte Datum seines Aufenthalts ist nicht überliefert, doch als er im Dezember ankam, hatte von der Pfordten das Lager bereits verlassen.

Zum 1. Mai 1919 wird von der Pfordten in München von seiner Tätigkeit im Justizministerium offiziell abberufen. Hier sind mit Johannes Timm und ab März 1919 mit Fritz Endres Minister der MSPD bzw. SPD im Amt – mit seiner Ernennung zum Rat am Bayerischen Obersten Landesgericht wird Von der Pfordten augenscheinlich aus dem Ministerium »weggelobt«. Sein neues Amtszimmer im Gericht in der Prielmayerstraße teilt von der Pfordten sich mit Oberstlandesgerichtsrat Ernst Pöhner, der vom Leiter des Gefängnisses Stadelheim zum Münchner Polizeichef aufgestiegen war und als solcher seine schützende Hand über rechtsextreme Straftäter hielt. Mit Pöhner und von der Pfordten waren somit zwei höchste bayerische Richter in Hitlers Umsturzpläne eingeweiht und aktiv daran beteiligt. Nach dem erfolgreichen Putsch sollte Pöhner Bayerischer Ministerpräsident werden.

Von der Pfordten im Urteil der Zeitgenossen

Der Philosoph und Literaturnobelpreisträger Rudolf Eucken widmete von der Pfordten 1924 einen Nachruf. Darin nimmt er auf dessen posthum veröffentlichten Aufsatz »Die Tragik des Idealismus'« Bezug. Es sei das »ergreifende Vermächtnis eines echten Idealisten, der selbst ein Opfer seines Idealismus' geworden ist«. Von der Pfordten gilt Eucken als Inbegriff »eines reichen, edlen und tapferen Mannes«.

1935 errichteten die Nationalsozialisten für die getöteten Putschisten am Königsplatz zwei sogenannte »Ehrentempel«. Alljährlich wurde dort am 9. November ein Totenkult mit Fackelschein zelebriert. In der NS-Zeit erschienen zahlreiche huldvolle und heroisierende Presseartikel zu von der Pfordtens Gedenken. Ein hochgradig verklärtes Bild zeichnet zum Beispiel auch Agnes-Maria von Kries in einem Beitrag für den »Völkischen Beobachter« vom 14.5.1937, in dem sie sich an ihren Aufenthalt in Traunstein erinnert. Sie war, so schreibt sie, ab Mai 1915 für ein knappes halbes Jahr im Gefangenenlager als Dolmetscherin tätig. Dabei sei sie mit ihrem Vorgesetzen von der Pfordten auch privat in Kontakt gekommen und habe mit ihm musiziert. Er sei hochmusikalisch gewesen, schreibt sie, er spielte Klavier und liebte Wagners Schöpfungen, allenm voran den »Tristan«. Sie zitiert Friedrich Ulmer, demzufolge von der Pfordten in Traunstein die gesellschaftlichen Kreise der Beamten und deren wöchentlichen Stammtisch in der »Krone« mied: »Er bevorzugte den Verkehr mit dem Bürger, dem Bauern, dem Geschäftsmann, dem Arbeiter und Soldaten«, kurz, er war ein »volksverbundener Mann«. Schon früh habe er den Weg zum Nationalsozialismus gefunden, sein kämpferischer Geist führte ihn an die Seite Adolf Hitlers, so Kries. »Der Reichtum seines Geistes, der Zauber seines Herzens hat alle beglückt, denen es vergönnt war, ihm näherzutreten.«Man wüsste gerne, was die Traunsteiner Gefangenen und Untergebenen, die unter ihm zu leiden hatten, dazu zu sagen hätten.

Nüchterner blickt der jüdische Anwalt Max Friedlaender auf die Persönlichkeit von der Pfordtens, und er bemüht sich dabei erkennbar um Unvoreingenommenheit: »In den ersten Wochen des Jahres 1919 tauchte aus der Verbannung auch der Landgerichtsrat von der Pfordten wieder (in München) auf, der damals die bayerische Zeitschrift für Rechtspflege herausgab und ein sehr feiner Kopf, wenn auch ein schrecklicher politischer Reaktionär war. Er hatte im Kriege zuletzt ein Gefangenenlager bei Traunstein geleitet und dort sollen namentlich mit russischen Gefangenen üble Dinge vorgekommen sein. Als die Revolution ausbrach, hielt es von der Pfordten jedenfalls für geraten, sich einige Zeit verborgen zu halten. Aber jetzt war er wieder da. Alsbald bat er mich, für seine Zeitschrift einen aufklärenden Artikel über die Lage der Anwaltschaft im neuen Deutschland zu schreiben, was ich gerne tat. Der juristisch und philosophisch sehr gebildete Mann stand auch weiterhin immer in freundschaftlichen Beziehungen zu mir und als er im Jahre 1922 in der Universität einen Vortragscyklus über die Berufswahl arrangierte, bat er mich, den ersten Vortrag über den Anwaltsberuf zu halten, bei dem er mich den Hörern mit lobenden Worten vorstellte. Im selben Jahre traf ich ihn nach der Ermordung Rathenaus. Als ich ihm mein Entsetzen darüber aussprach, erwiderte er mir zu meinem Erstaunen, daß der politische Mord in erregten Zeiten manchmal notwendig sei, wenn es sich um politische Schädlinge handle. Ich erlaubte mir die Frage, wer darüber entscheiden solle, ob das Opfer ein politischer Schädling sei; er wollte das den Herren Mördern überlassen.

Von der Pfordten war damals schon Richter am höchsten bayerischen Gerichtshofe. Ich konnte mir nicht vorstellen, daß es ihm mit solchen Theorien ernst sei, und hielt das Gesagte mehr für eine geistreich sein sollende Redensart. Aber ich wurde eines anderen belehrt, als man am 9. November 1923 erfuhr, daß Von der Pfordten designierter Reichsjustizminister des neuen Hitlerregimes und Verfasser der neuen Reichsverfassung war: derselbe Mann, der den Juden Friedlaender vor 1 1/2 Jahren der jungen Generation als Vorbild und Lehrer vorgeführt hatte, fiel als begeisteter Anhänger Adolf Hitlers vor der Feldherrenhalle.«

Bis heute als Hauptquelle für die Person von der Pfordtens dient die mehrbändige, in den 60er Jahren erschienene Autobiographie von Karl Alexander von Müller (1882 bis 1964), eines führenden Historikers des Nationalsozialimus'. Doch auch in diesem Fall ist Vorsicht angebracht. Müller lernte als Studienanfänger von der Pfordten 1901 in der Stiftung Maximilianeum kennen und geriet in seinen Bann. Nicht nur als junger Student hat er den fast zehn Jahre Älteren angehimmelt, auch noch 60 Jahre später gibt er eine idealisierend-göttergleiche Beschreibung von dessen äußerer Erscheinung (»Lichte, fast mädchenhaft zarte Farben über den wunderbar klar geschnittenen Zügen«) und charakterisiert von der Pfordten als »hochgesinnten und rechtlich denkenden Mann«, dessen innerster Antrieb »immer sittlich, ja christlich religiös« gewesen sei. Dem entgegen steht die persönliche Erinnerung von Staatsanwalt Martin Dresse (1880 bis 1969), der am Hochverratsprozess gegen Hitler 1924 beteiligt und gegen die Nationalsozialisten eingestellt war. In einer Befragung, die das Institut für Zeitgeschichte 1952 mit Dresse durchführte, bezeichnete er von der Pfordten als eine »brutale Natur«. Er habe (1918/19) auf der Auslieferungsliste gestanden, weil er als Leiter des Zivilgefangenenlagers Traunstein große Härten gezeigt hatte. Ernst Pöhner, Theodor von der Pfordten und Franz Gürtner waren enge Freunde, erinnert sich Dresse.

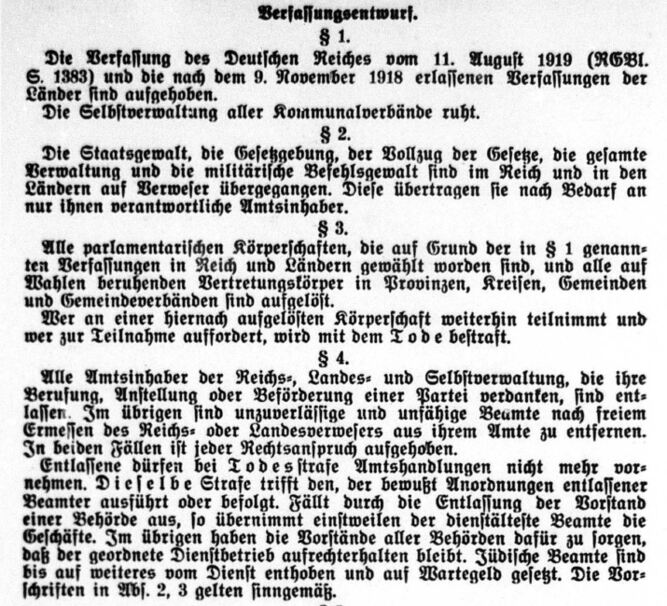

Eine Verfassung, die den Namen nicht verdient

Wie Müller in seinen Erinnerungen schildert, habe von der Pfordten ihn im Sommer 1923 unerwartet zu einer Besprechung in sein Schriftleiterbüro im Schweitzer Verlag in der Ottostraße eingeladen. Dort wurde ihm eröffnet, dass von der Pfordten an einer »neuen Reichsverfassung arbeite und einiges davon im kleinsten Kreis erörtern wolle«. Außer ihm gehörten zu diesem Kreis Gottfried Feder, ein Freiherr von Fürstenberg aus Westfalen sowie Adolf Hitler. Einige Tage später habe eine weitere Besprechung stattgefunden, zu der Müller wiederum eingeladen wurde und an der außerdem Karl August Fischer (wie von der Pfordten Jurist, Stipendiat im Maximilianeum und Verwaltungsbeamter) teilgenommen habe. Weitere Einladungen erreichten Müller nicht mehr, wie er schreibt. Er habe das, was dort besprochen wurde, im Grunde nicht ernst genommen. Es sei ihm als »utopisch und irreal, eine Konstruktion ins Blaue hinein« erschienen.

Eine neue »Reichsverfassung«, nennt es Müller, doch der Entwurf, den man bei von der Pfordten fand, trägt diese Bezeichnung zu Unrecht. Meinungsfreiheit, Demonstrationsrecht oder Versammlungsfreiheit – Freiheitsrechte und Schutzrechte des Individuums gegenüber dem Staat sucht man darin vergebens. Im Gegenteil setzt er die bestehende bayerische und Reichsverfassung außer Kraft, um diktatorische Vollmacht auf sogenannte staatliche »Verweser« zu übertragen. Alle parlamentarischen Körperschaften sind aufgelöst – wer an ihnen festhält, wirdmit dem Tode bestraft. Die Amtsinhaber aller Verwaltungsebenen sind entlassen und dürfen bei Todesstrafe keine Amtshandlungen mehr vornehmen. »Jüdische Beamte sind bis auf weiteres vom Dienst enthoben und auf Wartegeld gesetzt.« Alle deutschen Männer und Frauen von 16 bis 50 Jahre sind zum öffentlichen Arbeitsdienst verpflichtet, Männer zwischen 18 und 45 müssen Hilfspolizeidienste leisten. Über das gesamte Reichtsgebiet wird der Belagerungszustand verhängt. Parteien, Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände sind aufgelöst, ihre Vermögen beschlagnahmt. Streiks werden mit dem Tode bestraft. Das gesamte Vermögen von Angehörigen des jüdischen Volkes kann beschlagnahmt werden. Wer Vermögen der Beschlagnahme zu entziehen versucht, wird mit dem Tode bestraft. »Wird mit dem Tode bestraft« ist die alles dominierende Formel des 31 Paragraphen umfassenden Regelwerks – ein Werk umfassender Zerstörung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatsprinzip. Auch die »Säuberung« von Städten, die »Entfernung aller sicherheitsgefährlichen Personen und unnützen Esser« und die Einrichtung von Konzentrationslagern (»Sammellagern«) ist hier bereits vorgesehen.

Alle mit dem Tode bedrohten Vergehen sollten gemäß angehängter Standgerichtsordnung abgeurteilt werden. Und das bedeutet: ohne Voruntersuchung, aufgrund schriftlicher oder auch mündlicher Anklage, ohne schriftliche Fixierung von Urteilsgründen, ohne Möglichkeit Rechtsmittel einzulegen. Das Urteil wird vom Ankläger vollstreckt – entweder durch Erschießen oder durch Erhängen. »Man kann die Pläne als eine wahre Todesorgie bezeichnen«, urteilt ein wacher Zeitzeuge, der Rechtsanwalt Philipp Loewenfeld (1887 bis 1963) über das menschenverachtende Dokument.

Zu Unrecht auf das Motiv der Vaterlandsliebe berufen

Nach dem gescheiterten Putsch wird Hitler wegen Hochverrats angeklagt, zusammen mit neun weiteren führenden Beteiligten. Doch der Prozess wird ihnen nicht etwa vor dem Reichsgericht in Leipzig gemacht, das eigentlich zuständig gewesen wäre, sondern am Landgericht München I. Hier haben die Angeklagten quasi ein Heimspiel. Die Verhandlungen finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Am Ende kommen alle glimpflich davon, Ludendorff wird freigesprochen, und schon nach sechs Monaten Gefängnis ist auch Hitler wieder ein freier Mann. Leitender Richter des Verfahrens ist Landgerichtsdirektor Georg Neithardt, anders als Martin Dresse ein offenkundiger Sympathisant des Putsches. In einem Akt der Rechtsbeugung und des bewussten Rechtsbruchs lässt er bei den Beteiligten völlig unangebrachte Milde walten.

Die Tötung der vier Polizisten blieb vor Gericht ungesühnt. Auch der Verfassungsentwurf spielte im Urteil keine Rolle – obwohl gerade er für die Strafwürdigkeit der Absichten der Putschisten von entscheidender Bedeutung gewesen wäre, wie der Jurist und Autor Otto Gritschneder in seiner Analyse des Verfahrens 1990 feststellt.

In einem Nachruf der Bayerischen Staatszeitung vom November 1923 hatte es geheißen, von der Pfordten war »ein echter deutscher Mann« und »voll glühender Liebe zum Vaterland. Nach der staatlichen Umwälzung (gemeint ist die Revolution von November 1918) stellte er seine ganze Persönlichkeit in den Dienst der sittlichen Wiedererneuerung des deutschen Volkes« – »Nun hat er in lauterer Hingabe an das Vaterland den Tod gefunden.« Der Richter im Hitler-Prozess hält den Putschisten zugute, dass »sie bei ihren Handlungen von der Absicht geleitet wurden, dem Vaterland zu nutzen und ihm Rettung aus schwerster Not zu bringen« (zit. nach Gritschneder).

Philipp Loewenfeld hat zu dieser Sichtweise die richtigen Gegenworte gefunden. Als ein herausragender Kopf seiner Zeit arbeitete der jüdische Anwalt zusammen mit anderen die erste demokratische Verfassung Bayerns aus und stand in den Jahren zwischen Prinzregentenzeit und Nationalsozialismus mit Charakter und Mut für die Demokratie ein. In seinen 1942/43 im amerikanischen Exil verfassten Erinnerungen schreibt er: »Es zeigte sich auch damals wieder, dass in allen Ländern ein unausgesprochenes Sichverstehen derjenigen reaktionären Kräfte besteht, die für ihre antidemokratischen Bemühungen zu Unrecht sich auf das Motiv der Vaterlandsliebe berufen. Die schrecklichen Auswirkungen dieses Verstehens sollten sich später mit einer Gründlichkeit erweisen, vor der die Welt heute schaudert.«

Demokratie:

keine Selbstverständlichkeit, sondern ein kostbares Gut

Theodor von der Pfordten war ein Wegbereiter späterer nationalsozialistischer Verbrechen. Heute, wo die äußersten rechten Kräfte wieder deutlich erstarken, erscheint es nötig, sich zu erinnern, wie damals vor 100 Jahren Vertreter höchster gesellschaftlicher Kreise, gebildet, kultiviert und hohes Ansehen genießend, aus einflussreichen Positionen heraus die Demokratie mutwillig zerstört haben und dazu beitrugen, größtes Unglück über Deutschland und die Welt zu bringen. Es ist eine Mahnung an uns heute Lebenden, demokratische Errungenschaften wertzuschätzen und sie gegen Feinde der Demokratie entschlossen zu verteidigen.

Heike Mayer

Literatur (Auswahl):

Festschrift zum 100-jährigen Bestehen der Sektion Traunstein des Deutschen Alpenvereins (1969).

Max Friedlaender: Lebenserinnerungen (abgeschlossen 1953). (Online-Fassung der Bundesrechtsanwaltkammer).

Harold J. Gordon: Hitlerputsch 1923. Machtkampf in Bayern 1923-1924 (1971).

Otto Gritschneder: Bewährungsfrist für den Terroristen Adolf H. Der Hitlerputsch und die bayerische Justiz (1990).

Franz Haselbeck: Das Gefangenenlager Traunstein-Au. In: Jahrbuch des Historischen Vereins für den Chiemgau zu Traunstein Jg. 7 (1995), Seite 241-290.

Gerhard Herbst: Das Oberste Landesgericht und der Nationalsozialismus, in: Das Bayerische Oberste Landesgericht. Geschichte und Gegenwart (1993) Seite 37-56.

Hitler und Kahr. Die beiden Napoleonsgrößen von 1923. Ein im Untersuchungsausschuss des Bayerischen

Landtages aufgedeckter Justizskandal. Hg. vom Landesausschuss der SPD in Bayern. Georg Birk, München 1928.

»Hitler-Prozess«. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie.

Philipp Loewenfeld: Recht und Politik in Bayern zwischen Prinzregentenzeit und Nationalsozialismus. Die Erinnerungen von Philipp Loewenfeld. Verfasst 1942/43 Hg. Peter Landau/Rolf Rieß

Teil I in den Chiemgau-Blättern Nr. 44 vom 4. 11. 2023

45/2023