Staatsfeind in Richterrobe

Theodor von der Pfordten und seine Beziehungen zu Traunstein – Teil I

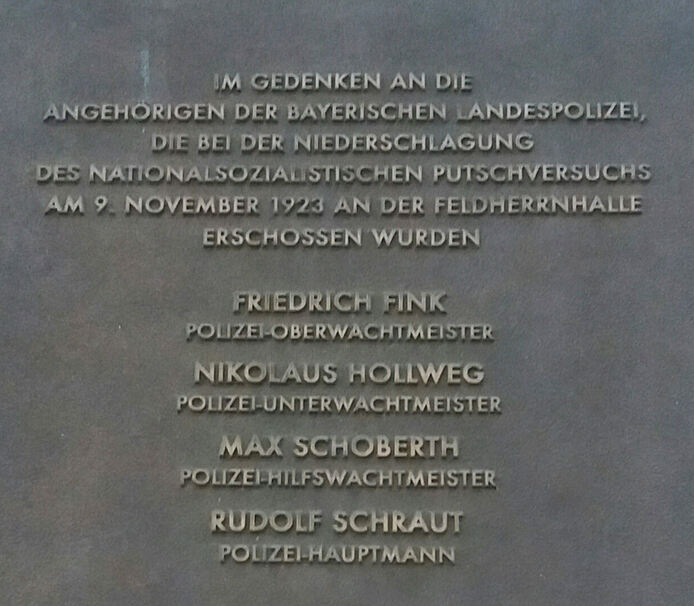

Das Jahr 1923 gilt als Multikrisenjahr: Belastungen durch den Versailler Vertrag und Ruhrbesetzung; Wirtschaftskrise und Hyperinflation; das Erstarken Vaterländischer Verbände, die die Republik ablehnen; Bayern im Ausnahmezustand. Der Hitler-Ludendoff-Putsch stellt einen Kulminationspunkt dar. Am Abend des 8. November sprengt Hitler im Münchner Bürgerbräukeller eine vom bayerischen Generalstaatskommissar Gustav von Kahr anberaumte Versammlung mit einem Pistolenschuss an die Decke und erklärt die bayerische Regierung, die deutsche Reichsregierung und den Reichspräsidenten für abgesetzt. Der Umsturz sollte, von München ausgehend, Deutschland verändern: Die parlamentarische Demokratie der Weimarer Republik sollte beseitigt, etabliert werden sollte eine nationale Diktatur. Doch der Plan geht schief und der symbolträchtige Marsch nach Berlin (nach dem Vorbild von Mussolinis »Marsch auf Rom«) endet am nächsten Tag nach wenigen Hundert Metern. Reichswehr und bayerische Landespolizei lassen sich nicht von den Plänen vereinnahmen und stellen sich gegen die Putschisten. Kurz nach 12 Uhr mittags, als der Zug der rund 2000 teils schwer bewaffneten Hitler-Anhänger die Feldherrnhalle erreicht, riegelt die Polizei den Odeonsplatz ab. Es kommt es zu einem Schusswechsel, am Ende sind 20 Menschen tot: Vier Polizisten der Landespolizei (zu ihrem Gedenken wurde (erst) 2010 an der Residenz eine Bronzetafel angebracht) und 15 »Kampfbündler« werden von Kugeln tödlich getroffen. Auch ein offenbar unbeteiligter Passant – der 26-jährige, verheiratete Oberkellner Karl Kuhn – muss sein Leben lassen.

Das Geschehen wurde oft nacherzählt, die Hintergründe werden heuer, 100 Jahre danach, wieder verstärkt wissenschaftlich thematisiert. Einige frappierende Umstände des Putschversuchs kann man sich nicht oft genug vergegenwärtigen: Die staatliche (!) Reichswehr hatte die Hitler-Anhänger in den Monaten zuvor heimlich militärisch ausgebildet; höchste Amtsträger und Regierungsvertreter, wie der bayerische Justizminister Franz Gürtner, haben die Putschpläne wohlwollend verfolgt; Richter am höchsten Bayerischen Gericht waren aktiv an dem Versuch beteiligt, den Staat gewaltsam zu stürzen, die junge Demokratie in Deutschland abzuschaffen und von Bayern aus eine Diktatur zu errichten.

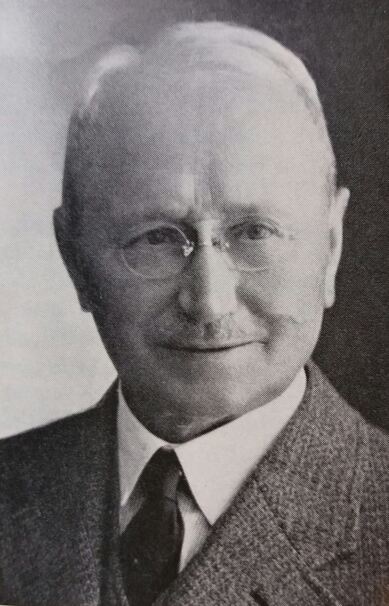

Zu dieser Ebene ranghoher Beamter gehörte Theodor von der Pfordten, Rat am Bayerischen Obersten Landesgericht in München. Auch er wurde bei der Schießerei an der Feldherrnhalle getötet und in der Folge von den Nationalsozialisten zum Märtyer und »Blutzeugen der Bewegung« (v)erklärt.

»Mitgehen, mitgehen!«

Von der Pfordten war von Hitler für das Amt des Justizministers vorgesehen, so jedenfalls munkelte man, als die Nachricht von seinem Tod in München die Runde machte. Das ist Spekulation, unbestreitbar aber ist: Von der Pfordten war ein Anhänger der Nationalsozialisten der ersten Stunde, und bei der Vorbereitung des Putsches spielte er eine wichtige Rolle: Bei dem Toten fandman ein zentrales Schriftstück – einen sogenannten »Verfassungsentwurf« für die Zeit nach dem Putsch, samt angehängter Standgerichtsordnung.

Der Umsturz war seit Längerem geplant, doch der Entschluss, ihn genau jetzt in die Tat umzusetzen, war anscheinend ganz kurzfristig erfolgt. Am 6. November 2023, zwei Tage vorher, verständigte Hitler sich darüber nach eigenen Angaben mit zwei Vertrauten. Deren Namen wollte er später nicht preisgeben – sie seien, wie er vor Gericht aussagte, beide tot. Dem Historiker Harold Gordon zufolge handelt es sich um Max von Scheubner-Richter (den Geschäftsführer des »Deutschen Kampfbundes« und Financier der Nationalsozialisten) sowie um den Oberstlandesgerichtsrat Theodor von der Pfordten. Der war einer der wichtigsten Hintermänner, so Gordon, allerdings: »Von der Pfordten hielt sich ganz im Hintergrund, so daß selbst Leute, die ihn nicht mochten, glaubten, er habe sich nicht mit Hitler eingelassen.«

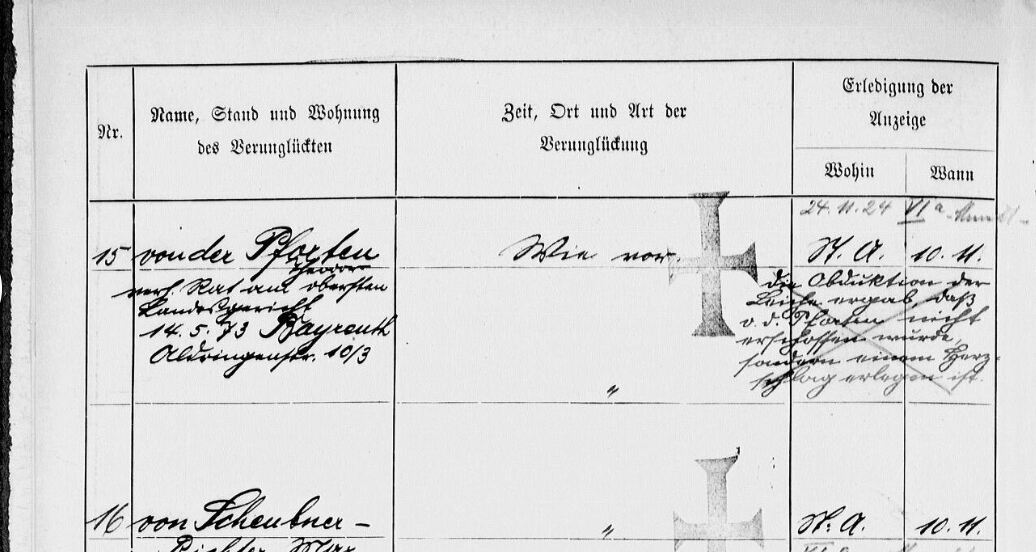

Die Bayerische Staatszeitung stellt von der Pfordten, als sie seinen Tod in einer ersten kurzen Nachricht vermeldet, als einen am Putsch Unbeteiligten dar, der »durch einen Schuss tödlich verunglückt ist«. Die Münchner Neuesten Nachrichten verbreiten am 13. November die Meldung, von der Pfordten wäre einem Schlaganfall erlegen. Die Beteiligung des hochangesehenen Juristen sollte anfangs von interessierter Seite vertuscht werden, wobei man auch vor Dokumentenfälschung nicht zurückschreckte. So steht in den polizeilichen Ermittlungsakten auf der Liste der Getöteten der Vermerk: »Die Obduktion der Leiche ergab, daß v. d. Pfordten nicht erschossen wurde, sondern einem Herzschlag erlegen ist.« Der Satz – der offensichtlich nicht den Tatsachen entsprach – wurde ein Jahr später amtlicherseits wieder gestrichen.

Staatsrat Karl von Unzner, zu der Zeit Präsident des Bayerischen Obersten Landesgerichts, schrieb in einem Nachruf am 30. November 1923, von der Pfordten »starb als Opfer der national-sozialistischen Wirren in München«. Justizminister Gürtner, ein Freund des Getöteten, führte im Februar 1924 vor dem Bayerischen Landtag aus, die Zusammenhänge zwischen seinem Ableben und den Novembervorgängen seien »nicht vollständig geklärt«, doch stehe fest, »daß Pfordten an der Vorbereitung der Sache [des Putsches] einen tätigen Anteil nicht gehabt hat«. Gürtner soll auch dafür gesorgt haben, dass der entscheidende Gegenbeweis zu dieser Behauptung: der Verfassungsentwurf in von der Pfordtens Tasche, für die Urteile im anschließenden Hochverratsprozess unberücksichtigt blieb.

Zehn Jahre später hatte sich das Blatt gewendet, von der Pfordtens Beteiligung am Putsch wird nun rühmend hervorgehoben. Sein einstiger Kollege im Justizministerium, Karl Meyer (1923 bis 1930 Präsident des Oberlandesgerichts München), bezeugt 1933 in einem »Gedenkblatt« anlässlich des 10. Todestages, von der Pfordten habe sich schon früh den Nationalsozialisten angeschlossen. Mit eigenen Augen, so Meyer, hätten er und seine Frau (eine Verwandte von der Pfordtens) gesehen, wie Theodor am 9. November bei dem Propagandazug der Putschisten RichtungResidenz in der ersten Reihe mitmarschierte. »Mitgehen, Mitgehen«, habe von der Pfordten ihm zugerufen. Schon die Chronik der Bayerischen Justizverwaltung hat unter dem Datum 9. November 1923 zweifelsfrei festgehalten: »Unter den Toten befindet sich der Rat am Obersten Landesgerichte Theodor von der Pfordten, der den Demonstrationszug des Kampfbundes in die Stadt in vorderster Reihe mitgemacht hatte.«

Verbindung zu Traunstein

Der Name von der Pfordten ist in Traunstein kein unbekannter. Der aus Neustadt/Aisch gebürtige Rechtsanwalt Dr. Gustav von der Pfordten (geb. 1867) war ein Cousin zweiten Grades von Theodor. Er liebte die Berge, was den Ausschlag dafür gab, dass er sich 1890 in Traunstein niederließ. Er wohnte zunächst in der Bahnhofstraße, ab Mitte der 30er Jahre in der Weckerlestraße 7. Im 1.Weltkrieg wurde der Major mit dem Eisernen Kreuz I ausgezeichnet. Gustav von der Pfordten engagierte sich in der Sektion Traunstein des Deutschen Alpenvereins, war ab 1905 langjähriger Vorstand und wurde 1931 Ehrenvorsitzender der Sektion. Im Alter von 76 Jahren verfasste er eine Dissertation zum Thema »Die Alpenweide im Oberbayerischen Hochgebirge, insonderheit das Deutschrechtliche Gewohnheitsrecht der Freiweide ohne Hirten und Stab und des Zäunens«. Er starb 1946. Das Grab auf dem Waldfriedhof von ihm, seiner Frau Maria (gestorben 1938) und Tochter Luise, die 1920 an der Spanischen Grippe starb, existiert noch heute; ebenso wie auch das Grab seines älteren Sohnes German (1898 bis 1989), der in Traunstein als Amts- und als Landesgerichtsrat wirkte, sowie dessen Frau Josefa (1902 bis 1998).

Gustav von der Pfordten findet Erwähnung in den ab 1939 im Exil verfassten Erinnerungen des namhaften jüdischen Anwalts Max Friedlaender (1873 bis 1956) als »der allezeit sehr reaktionär gesonnene Justizrat von der Pfordten aus Traunstein (ein Vetter des Richters gleichen Namens, der am 9. Nov. 1923 im Kampfe für Hitler fiel. Justizrat v. d. Pfordten war natürlich Christ, übrigens kein Nazi, wie sein Vetter sehr intelligent und ein Mann mit sehr klarem Urteil und äußerst klarer Diktion. Wir standen immer sehr gut miteinander, obwohl wir meist entgegengesetzter Ansicht waren).«

Die Von-der-Pfordten-Straße in München ist benannt nach dem bedeutendsten Vertreter der Familie: Ludwig Karl Heinrich Freiherr von der Pfordten (geboren 1811 im damals bayerischen Ried/Innkreis)war der erste Ministerpräsident Bayerns. Der im März 1848 zum sächsischen Innen- und Kulturminister ernannte Professor der Universität Leipzig wurde nach seinem Rücktritt im April 1849 vom bayerischen König Maximilian II. zum Außenminister berufen und im Dezember desselben Jahren zudem für die neu geschaffene Stelle des Vorsitzenden im Ministerrat eingesetzt. Zehn Jahre blieb er im Amt. 1854 wurde er in den erblichen Freiherrnstand erhoben. Nach seinem Rücktritt 1859 setzte Maximilians Nachfolger König Ludwig II. ihn 1864 erneut als Leitenden bayerischen Minister ein. Mit der militärischen Niederlage im Krieg gegen Preußen hatte von der Pfordten den Waffenstillstand, den Friedensvertrag und den geheimen Bündnisvertrag mit Preußen zu schließen. Seine Bundes- und Außenpolitik, die auf die souveräne Existenz Bayerns zielte, war damit endgültig gescheitert, nach seinem Rücktritt am 29.12.1866 zog er sich aus der Politik zurück. Er starb 1880 in München, das Ehrengrab der Familie von der Pfordten auf dem Alten Südlichen Friedhof ist noch heute zu finden.

Ludwig ist (einer unveröffentlichten Familienchronik zufolge) kein direkter Vorfahre Theodors und Gustavs, doch gehören alle hier Genannten zur bayerischen Linie des weitverzweigten Adelsgeschlechts, das sich bis ins 12. Jahrhundert zurückverfolgen lässt. Und damit zurück zu Theodor. Das Traunsteiner Wochenblatt meldete am 10. November 1923: »Unter den getöteten Blutopfern des Hitlerputsches befindet sich der Rat am Obersten Landesgericht Theodor v. d. Pfordten in München, der als seinerzeitiger Kommandant des Traunsteiner Gefangenenlagers vielen Traunsteinern in Erinnerung steht.«

Steile berufliche Karriere

Geboren wurde Theodor am 14. Mai 1873 in Bayreuth als jüngeres von zwei Kindern der Eltern Elise geb. Schäffer (geb. 1841) und des königlich Geheimen Rates und Oberstaatsanwalts German von der Pfordten (1830 bis 1915). Er ging in Augsburg und später in München zur Schule.Nach der Hochschulreife und einem Freiwilligenjahr im Infanterieregiment »König« wurde er als Student in die Hochbegabtenstiftung Maximilianeum aufgenommen. Aus dieser Zeit rührt seine Bekanntschaft mit FranzGürtner (1881 bis 1941), dem späteren Bayerischen Justizminister, dann NSReichsjustizminister und Gauleiter in Berlin. Sein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität in München schloss Theodor mit hervorragenden Noten ab, und nach dem Referendariat 1899 begann für ihn eine steile berufliche Karriere: Im Oktober 1900 wurde er Amtsrichter am Amtsgericht 1 in München, 1904 erfolgte die Berufung ins Justizministerium, wo er in wechselnden Referaten tätigwar und dem er (mit Unterbrechungen) bis Mai 1919 angehörte. Der Ernennung zum Zweiten Staatsanwalt folgte die zum Landgerichtsrat, zum Ersten Staatsanwalt und schließlich zum Regierungsrat (1914), Oberregierungsrat (1918) und schließlich Rat am Obersten Bayerischen Landesgericht (1919).

Der umtriebige Redakteur und Autor zahlreicher Schriften gab eine Reihe von Gesetzesausgaben und juristischer Kommentare heraus, so etwa zum Gesetz über Zwangsversteigerung, zum Zwangserziehungsgesetz, zum Gesetz über die religiöse Kindererziehung sowie zum Nahrungsmittel- und Weingesetz. Parallel zu seiner Tätigkeit für das Justizministerium leitete von der Pfordten die Redaktion der 1905 von ihm gegründeten »Zeitschrift für Rechtspflege in Bayern«, 1920 übernahm er dazu die Herausgabe der »Leipziger Zeitschrift für deutsches Recht« und bei der »Bayerischen Gemeinde- und Verwaltungszeitung« fungierte er als Mitherausgeber. Alle Periodika erschienen im Schweitzer Verlag – sein Redaktionsbüro soll Versammlungsort nationalsozialistisch gesinnter Männer der ersten Stunde gewesen sein.

Von der Pfordten war verheiratet mit Elisabeth (Elly) geb. Götz (1877 bis 1924). Das Paar bekam zwei Kinder: Sohn German, geboren 1902, absolvierte wie sein Vater ein Studium der Rechte an der Ludwig-Maximilians-Universität. Er starb 1941 in München, die Umstände seines Todes ließen sich nicht klären. Die Tochter Elisabeth (1903 bis 1954), die als junge Frau von Franz von Stuck porträtiert wurde, heiratete 1924 den Weingroßhändler Franz Duhr. In der NS-Zeit war sie bekannt als – so überliefert es ein Dokument im Kontext der Entnazifizierung von 1946 – »fanatische Anhängerin Hitlers«.

Theodor von der Pfordten lebte mit seiner Frau und den Kindern in München anfangs unter wechselnden Wohnadressen, ab 1909 dauerhaft in Neuhausen, Aldringenstraße 10. DieseWohnung behielt er bis zuletzt und auch während der Traunsteiner Jahre bei, als die Familie in der Höllgasse 4 gemeldet war.

Heike Mayer

Literatur (Auswahl):

Festschrift zum 100-jährigen Bestehen der Sektion Traunstein des Deutschen Alpenvereins (1969).

Max Friedlaender: Lebenserinnerungen (abgeschlossen 1953). (Online-Fassung der Bundesrechtsanwaltkammer).

Harold J. Gordon: Hitlerputsch 1923. Machtkampf in Bayern 1923-1924 (1971).

Otto Gritschneder: Bewährungsfrist für den Terroristen Adolf H. Der Hitlerputsch und die bayerische Justiz (1990).

Franz Haselbeck: Das Gefangenenlager Traunstein-Au. In: Jahrbuch des Historischen Vereins für den Chiemgau zu Traunstein Jg. 7 (1995), Seite 241-290.

Gerhard Herbst: Das Oberste Landesgericht und der Nationalsozialismus, in: Das Bayerische Oberste Landesgericht. Geschichte und Gegenwart (1993) Seite 37-56.

Hitler und Kahr. Die beiden Napoleonsgrößen von 1923. Ein im Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtages aufgedeckten Justizskandal. Hg.vom Landesausschuss der SPD in Bayern. Georg Birk, München 1928.

»Hitler-Prozess«. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie.

Philipp Loewenfeld: Recht und Politik in Bayern zwischen Prinzregentenzeit und Nationalsozialismus. Die Erinnerungen von Philipp Loewenfeld. Verfasst 1942/43 Hg. Peter Landau/Rolf Rieß (2004).

Teil II in den Chiemgau-Blättern Nr. 45 vom 11. 11. 2023

44/2023