»So bläd wia ös zwoa mecht i ah amoi sei ...«

Die erste Winterbegehung der Trichterroute in der Westwand des Hohen Göll

Eine Schikanone war ich in den 1950er Jahren ganz gewiss nicht. Das Schifahren war mir auch nicht wichtig. Ich ging im Winter lieber zum Klettern. Winterbegehungen waren seinerzeit ganz groß in Mode. Sie galten als Leistungstests für die Bergsteigereliten, waren Vorbereitungen für Westalpentouren und Himalaya-Expeditionen. Legendär war Hermann Buhls nächtlicher Alleingang durch die winterliche Watzmann Ostwand, die er als Training für seine Nanga Parbat Expedition unternahm. Ich war damals mit 17 Jahren etwas größenwahnsinnig geworden und wähnte mich bereits zugehörig zu diesem Kreis der alpinen Eliten. Es war klar, dass ich deshalb fleißig in winterlichen Felswänden unterwegs sein musste.

Es war ein eiskalter Februarmorgen. Die Scharitzkehlalm und das Endstal lagen im Dämmerlicht. Nur ganz oben am Mannlgrat tauchte die aufgehende Sonne die Felsspitzen in ein zartrosa Licht und der hohe seidige Himmel versprach einen schönen Wintertag. Der hart gefrorene Schnee knirschte unter unseren Schritten, als mein Seilpartner Karl und ich das leicht ansteigende Endstal hinauf stapften. Im unteren Teil der Trichterroute ist das Gelände nicht besonders steil. Im Sommer ist das eine eher harmlose Dreiertour. Im Winter dagegen eine ganz schöne Herausforderung. Über schneebedeckte Rampen, vereiste Rinnen und Risse mussten wir mit den Steigeisen klettern. Erst in der senkrechten Verschneidung, die den Beginn der eigentlichen Schwierigkeiten markierte, wurde der Schnee weniger. Auch die folgenden Seillängen, teilweise im 6. Schwierigkeitsgrad, waren mehr oder weniger schneefrei. Es war eigentlich wie im Sommer. Wenn nur die sibirische Kälte nicht gewesen wäre. In den kleingriffigen Wandpartien kletterten wir ohne Handschuhe. Schon nach wenigen Metern Fels waren die Hände taub und gefühllos. Wir steckten die Finger abwechselnd in den Mund und in die Hosentasche um sie aufzuwärmen. Dabei ging viel Zeit verloren. Fels, Schnee und Eis fühlen sich in der Realität weit weniger angenehm an, als man es sich in seinen Wunschträumen ausmalt. Berge die man besteigt sind manchmal ganz andere als jene von denen man schwärmt oder von denen man träumt.

Wir kamen erschreckend langsam voran. Es war schon früher Nachmittag. Noch immer trennte uns eine glatte abweisende Wandstelle vom Trichterkamin. Die Erstbegeher-Seilschaft Gader-Helminger, zwei Gebirgsjäger, die in der Kaserne in Strub stationiert waren, fanden 1943 hier eine geniale Lösung: sie überwanden das glatte Wandstück mit einem kühnen 30-Meter-Pendelquergang. Erst seit den 1970er Jahren wird die Stelle frei geklettert und mit dem Schwierigkeitsgrad VII bewertet.

Der Ausstiegskamin aus dem Gölltrichter zählt schon im Sommer nicht gerade zur Kategorie Genusskletterei. Auch im DAV Kletterführer Berchtesgadener Alpen klingt es wenig einladend, wenn man da liest: »Im rechten Kamin nasser lehmiger Felsbelag«. Im Winter war der Kamin natürlich vereist. Unsere Kletterei hatte eine große Ähnlichkeit mit der Methode, wie man eine senkrechte Bobbahn hinauf kriecht. Es war schon fast dunkel als wir das Ende des Kamins erreichten und zur sogenannten Göllleiten queren konnten. Wir gruben eine Mulde in den Schnee, setzten uns auf die Rucksäcke und stülpten den Biwaksack über. Im Tal glitzerten die Lichter von Berchtesgaden und am glasklaren Himmel funkelten die Sterne. Man konnte gar nicht genau erkennen, wo die Lichter aufhörten und die Sterne anfingen. Der leise surrende Esbitkocher und die Kerzenlaterne spendeten anfangs ein wenig Wärme. Allerdings nicht lange. Dann verwandelte die arktische Kälte unser Biwakloch in einen Eiskeller. Beim Klettern hat man das Gefühl, die Zeit würde rasend schnell vergehen. Beim Biwak dreht sich das subjektive Zeitgefühl um. Minuten verrinnen unendlich langsam. Stunden dauern – gefühlt – eine Ewigkeit. Die Februarnacht in der Westwand des Hohen Göll war alles andere als vergnüglich.

Als es im Winter noch reichlich Schnee gab, war der Hohe Göll berühmt für seine überwächteten Grate. Dem Schitourengeher, der über den Ostgrat aufstieg, boten die riesigen Schneebalkone in Gipfelnähe ein Naturschauspiel, das mit Szenarien in den Westalpen ohne Weiteres mithalten konnte. Beim Abstieg über den Mannlgrat brachten uns diese verdammten Wächten beinahe zum Verzweifeln. Stundenlang wühlten wir durch grundlosen Pulverschnee, bohrten Tunnels durch senkrechte Schneewände, stets mit der Gefahr konfrontiert zusammen mit einem der tonnenschweren Schneebalkone in die Tiefe zu segeln. Mit Klettern hatte das wenig zu tun.

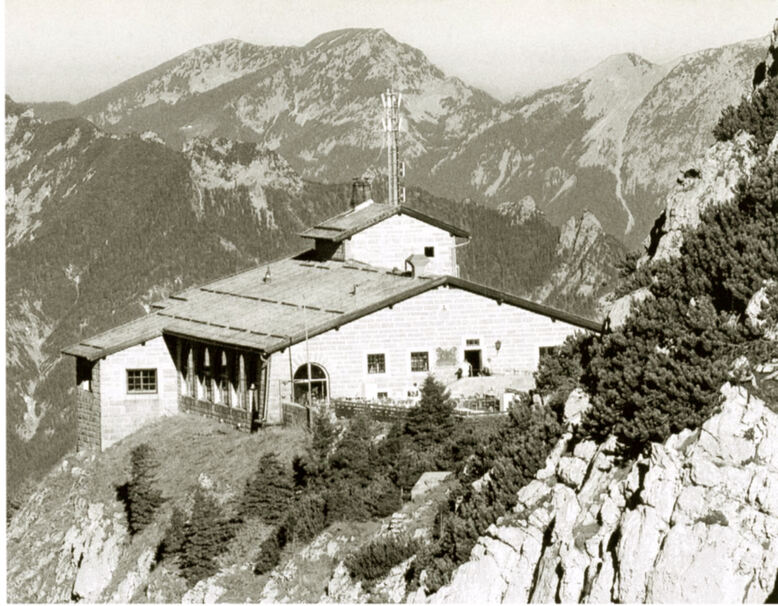

Endlich kam das Kehlsteinhaus in Sicht. Auf einem Mauervorsprung saß ein Tourengeher gemütlich bei seiner Brotzeit in der warmen Februarsonne. Ein typischer Berchtesgadener: grau gesprenkelter Filzhut, kantiges, sonnengegerbtes Gesicht und im Mundwinkel die obligatorische Pfeife.

»Wo kemmts denn ös her, Buam?« fragte er neugierig.

Ich antwortete betont lässig: »Vom Trichter – mia ham de erste Winterbegehung g'macht«.

Der Tourengeher klopfte seinen Porzellanpfeifenkopf aus, schüttelte ungläubig den Kopf und sagte: »So bläd wia ös zwoa mecht i ah amoi sei«.

Grenzwertige alpine Unternehmungen fanden zur damaligen Zeit generell wenig Verständnis. Anerkennung oder gar Bewunderung gab es nicht – wurde auch gar nicht erwartet. Uns reizte einzig und allein das Abenteuer, das eine winterliche Felswand bot. Ob sich dafür jemand interessierte, war uns egal. Das mag heutzutage anders sein. Heute wird jede noch so lächerliche »Heldentat« via Selfie ins Internet gestellt, um damit seinen meist ahnungslosen Followern zu imponieren.

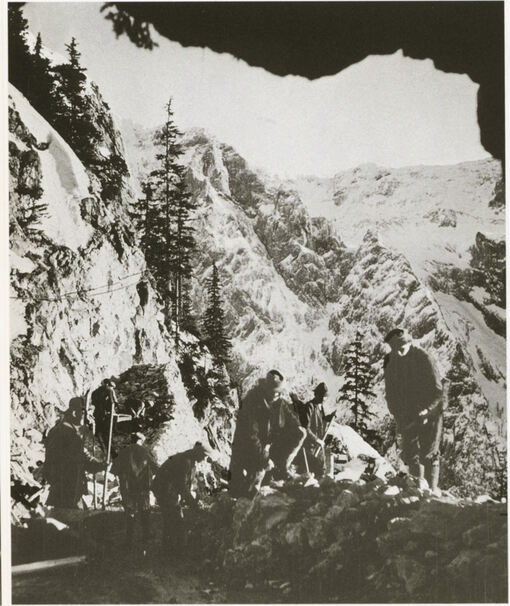

Der direkte Abstieg ins Endstal über die lawinengefährliche Steilflanke wäre problematisch gewesen. War aber auch gar nicht nötig. Es gab ja die Kehlsteinstraße. Ein Geschenk der Partei an ihren geliebten Führer Adolf Hitler sollte das Kehlsteinhaus und die dazu gehörige Straße sein. Der servile Reichsleiter Martin Bormann trieb das Projekt rücksichtslos voran. Vom Frühjahr 1937 bis August 1938 werkelten 3000 Maurer, Mineure, Lastenträger und Straßenbauarbeiter an der 6,5 km langen Bergstraße. Es war eine absurde Geldverschwendung ohne erkennbaren Nutzen für irgendjemand. Der Autor Max Hartmann beziffert in seiner Obersalzbergdokumentation die Baukosten für das Projekt Kehlsteinhaus auf 30 Millionen Goldmark – nach heutiger Kaufkraft ungefähr 250 Millionen Euro. Die Baukosten erklärte Bormann zum Staatsgeheimnis. Die deutschen Volksgenossen sollten nicht erfahren, welche Summen an Steuergeldern größenwahnsinnige Parteibonzen am Obersalzberg verpulverten. Adolf Hitler soll übrigens nur ein paar Mal auf dem Kehlsteinhaus gewesen sein, obwohl ihm Bormann ein pompöses Arbeitszimmer eingerichtet hatte. Angeblich litt der Führer an Höhenangst. Die gesamten Kriegsjahre über stand das Haus fast immer leer.

Wie auch immer – wir waren dankbar, dass die Straße existierte und erhofften uns einen gefahrlosen hindernisfreien Abstieg. Leider gab es schon beim ersten Tunnel eine böse Überraschung. Der Eingang war mit einem soliden Bretterverschlag verschlossen. Damit hatten wir am allerwenigsten gerechnet. Vergebens suchten wir nach einer Möglichkeit den Tunnel talseitig zu umgehen. Es war aussichtslos. Der senkrechte Felsriegel erwies sich als unüberwindbar. Wir wollten schon umkehren als ich im letzten Moment in etwa zwei Metern Höhe im Bretterverschlag eine kleine Türe entdeckte die eine Luke verschloss. Die Straßenbauverwaltung hatte wohl ein Einsehen gehabt mit armen Winterbergsteigern und ihnen dieses Schlupfloch gebaut. Durch die Luke konnten wir in das Innere des Tunnels kriechen. In der Hoffnung auch am Ausgang eine Luke zu finden tappten wir in völliger Dunkelheit durch den Tunnel. Das Prozedere wiederholte sich noch dreimal. Vor dem letzten Tunnel nahmen wir einen Abkürzer und schlitterten teilweise auf dem Hosenboden durch den Bergwald hinunter. Gerade noch rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit landeten wir wieder auf dem Parkplatz Scharitzkehl. Das Abenteuer Gölltrichter war überstanden.

Otto Huber

11/2025