Seit 100 Jahren ein Kleinod für Frieden und Eintracht

Die einzigartige Kriegergedächtniskapelle in Ruhpolding wurde 1923 geweiht

Wer auf dem Weg zum Ruhpoldinger Kirchbichl hinauf statt der Steinstufen-Direttissima die gemächlichere Variante über die Fußgänger- Serpentine wählt, kommt auf halber Höhe, dort wo der emporführende Steig einen Schwenk nach rechts macht, an der einzigartigen Kriegergedächtniskapelle vorbei. Nicht umsonst findet sie in vielen Beschreibungen, wohl auch aufgrund ihrer gefälligen Bauweise sowie des erhabenen Standplatzes besondere Beachtung. Demnächst rückt sie wieder verstärkt in den Mittelpunkt des Interesses, denn ihre Einweihung jährt sich am 16. September zum einhundertsten Male. Ein Ereignis, das sowohl Gemeinde, Pfarrei als auch Kriegerund Soldatenkameradschaft mit gebührender Andacht und Kranzniederlegung am heutigen Samstag zu würdigen wissen. Die Konsekration erfolgte durch den damaligen Dekan und langjährigen Pfarrer von Ruhpolding, Joseph Ficker, der erst wenige Monate zuvor nach Traunwalchen abberufen worden war. Er hatte noch als amtierender Ortspfarrer das Vorhaben engagiert vorangetrieben. Die Bevölkerung des Miesenbacher Tals sowie die Kriegsheimkehrer nahmen großen Anteil an der liturgischen Handlung. Leider liegen weder vom Bau noch von der Einweihung Fotos vor. Nachfolgend ein kleiner Einblick in die Entstehungsgeschichte.

Das Kriegsgetöse war noch nicht lange verhallt, da regte sich der Gedanke im Ort, eine Kriegerkapelle in Sichtweite der Pfarrkirche St. Georg zu errichten. Es sollte ein sichtbares Zeichen geschaffen werden zum Gedenken an jene 130 Soldaten, die auf den Schlachtfeldern von 1914 bis 1918 ihr Leben lassen mussten oder als vermisst galten. Trotz unsicherer politischer Verhältnisse, allgemeiner Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit und Geldentwertung ließ man sich von dem ehrgeizigen Plan nicht abbringen, zumal auch von Seiten der Bevölkerung große Unterstützung in Aussicht stand. Unter diesen Gesichtspunkten wurde der Architekt Willi Erb aus München mit der Planung und Durchführung des Baus beauftragt.

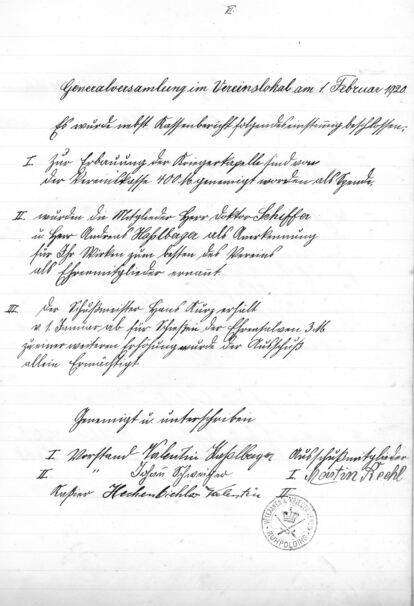

Dem Mitglied des 1907 gegründeten »Deutscher Werkbund e. V.« eilte weitum fachliche Kompetenz voraus. Als Startschuss für das Vorhaben dürfte wohl das vorliegende Protokoll der Generalversammlung vom 1. Februar 1920 gelten, wo unter Punkt eins zur Erbauung der Kriegerkapelle 400 Mark aus der Vereinskasse als Spende bewilligt wurden. Damals waren die Interessen noch im sogenannten »Veteranen & Kriegerverein Ruhpolding« gebündelt. Verantwortlich zeichneten Valentin Haßlberger, 1. Vorstand, Johann Schweiger, 2. Vorstand, Kassier Valentin Hechenbichler sowie als Ausschussmitglied Martin Rechl.

Unterstützung kam von mehreren Seiten

Weitere Dokumente aus dem Pfarrarchiv zeigen, dass die Vorbereitungen und Bauausführungen ab dem Jahr 1920 kontinuierlich voranschritten. Wie schon kurz angedeutet, erforderte die Finanzierung – bedingt durch die galoppierende Inflation – fortlaufende Korrekturen auch für den Gemeindesäckel, wie aus der Niederschrift des Gemeinderats vom 17. Juli 1920 zu entnehmen ist, als das Gremium unter Vorsitz von Bürgermeister Bartholomäus Schmucker den Ortspfarrer um Bekanntgabe des erhöhten Bauaufwands samt Lieferungen bat. Andererseits konnten die Bauherren – Gemeinde wie Kirchenverwaltung – mit dem solidarischen Entgegenkommen der beteiligten Firmen rechnen, wie das Beispiel der Bayerischen Marmorwerke Bad Aibling zeigt. Ihr Chef Gustav Taussig wies im Kostenvoranschlag von 23. Juli 1920 ausdrücklich darauf hin, »…dass ich in Anbetracht des Zweckes, wozu diese Arbeiten dienen sollen, Ihnen meine allerniedrigsten Preise angesetzt habe, die einen Verdienst für mich vollständig ausschließen und nur die reinen Selbstkosten darstellen.«

Das Unternehmen, das Steinbrüche in Tegernsee, Marxgrün in Oberfranken und in Ruhpolding am Haßlberg unterhielt, fertigte den markanten Türstock samt Eintrittsschwelle und Namensplatte aus dem begehrten »Ruhpoldinger Marmor«, der zuerst in schweren Blöcken an die Mangfall zur Weiterverarbeitung transportiert werden musste. Explizite Erwähnung findet nebenbei der Rieder-Bauer vom Froschsee, der offenbar als einziger seines Berufsstandes bereit war, eine gewisse Menge an Lärchenholz gratis zu liefern. Dies geht aus einem Rechnungsvermerk des Zimmermeisters Valentin Hasslberger hervor. Dafür erwähnt das Ruhpoldinger Heimatbuch (Ausgabe 2016) aber auch in diesem Zusammenhang, dass »die Mittel für das herrliche Denkmal, das hinsichtlich Lage und künstlerischer Ausführung seinesgleichen sucht, durch freiwillige Gaben vor allem der örtlichen Sägewerksvereinigung aufgebracht wurden.«

Maurermeisters teurer Kompromiss

Dass Bauherr und Handwerker mitunter schon mal verschiedener Meinung sein können und sich deshalb – zumindest schriftlich – in den Haaren liegen, darüber gibt ein Schreiben des Baumeisters Albert Wimmer detailliert Auskunft. Demnach wehrte sich Wimmer vehement gegen den Vorwurf von Pfarrer Joseph Ficker, die Verputzarbeiten seien jahreszeitlich zu spät angegangen worden, weshalb es zu schadhaften Stellen am Mauerwerk kam. Dabei hatte Hochwürden selbst aus finanziellen Erwägungen die Arbeiten den Sommer über verzögert und erst für den September angeordnet, einem Monat, der in Handwerkerkreisen noch als unproblematische Bauzeit gilt. Das Pech war nur, dass ausgerechnet in diesem Jahr bereits Ende Oktober ungewöhnlich früher Vorwinter herrschte und die kalten Temperaturen eine Ursache für die Schäden gewesen sein könnte, wie der Geistliche vermutete. Letztlich kam der ausgehandelte Kompromiss dem Maurermeister teuer zu stehen, indem er gutmütiger Weise auf ein Fünftel des ursprünglichen Rechnungsbetrages verzichtete. Seinen unterschwelligen Ärger über den großzügigen Nachlass wollte er dann doch auf der Rechnung festgehalten haben: »Zu Gunsten der Kriegerkapelle als vaterländische Pflicht für den Dienst in notdürftiger Sache und als Geschenk. Wir denken, unser Möglichstes getan zu haben.«

Münchner Künstler am Werk

Ebenso wie das architektonische Kleinod trägt auch die Ausgestaltung des Innenraums die Handschrift Münchner Künstler und Kunsthandwerker. Im Zentrum steht die tief berührende Darstellung der Pieta mit dem Leichnam Jesu in Marias Schoß, dem Inbegriff von Trauer, Leid und Schmerz, das der renommierte Bildhauer Georg Wallisch aus Lindenholz schuf. Auf ihn gehen zahlreiche Sakralwerke zurück, unter anderem der Eichenholz-Kreuzweg für die Marienkirche in Landau in der Pfalz. Die beidseitig kleinen, querovalen Glasfenster, die der Grafiker und Kunstmaler Karl Blocherer (1899 bis 1964) entwarf, kamen in der Werkstätte Otto Lohr jun. brillant zur Ausführung.

Von Blocherers Fresken am Eingang sind nur noch die rechte Darstellung des in den Kampf ziehenden Kriegers erhalten, auf der Gegenseite wurde sie übermalt. Der kunstvoll gefertigte »Gnadenstuhl« aus Lindenholz mit der Darstellung der Heiligen Dreifaltigkeit, der die Giebelseite des weitausladenden Dachs ziert, stammt aus den Münchner Schreiner-Werkstätten für Kunstgewerbe und erhielt durch die Farb- und Dekorationsmaler Schellinger & Schmer ihr ursprüngliches Aussehen, inklusive goldenem Sternenkranz. Der Spruch »Euch zur Ehre – Uns zur Mahnung« charakterisiert die Bedeutung der Kapelle. Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus gewährte Zuschüsse an den Bildhauer Wallisch, außerdem förderte das Projekt der damalige Darlehenskassen-Verein Ruhpolding.

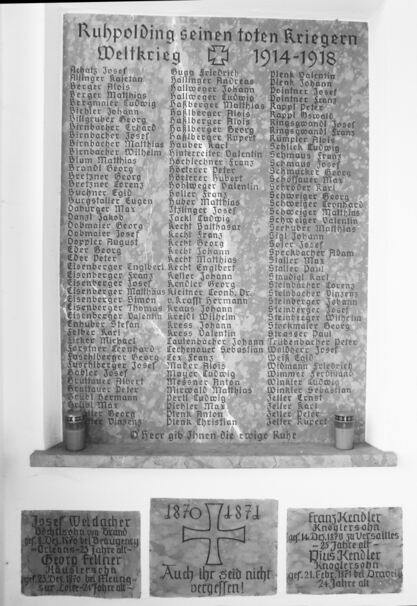

Seit dem Neubau vor hundert Jahren mussten mehrmals Renovierungs- und Erhaltungsarbeiten vorgenommen werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Vorplatz vergrößert, 1973 erhielt die Kapelle ein neues Kupferdach, 1981 ließ die Gemeinde die Kapelle renovieren, wobei der ursprüngliche Farbton – in Anlehnung an die Pfarrkirche – wieder hergestellt wurde. 1998 wurden die Marmortafeln der Gefallenen des Ersten Weltkrieges auf Betreiben der Krieger- und Soldatenkameradschaft erneuert und beim Volkstrauertag enthüllt. Die Kosten von rund 30 000 D-Mark übernahm die Gemeinde. Ein großer Betrag konnte jedoch durch Spenden aus der Bevölkerung refinanziert werden.

Zum 200-jährigen Bestehen der Krieger- und Soldatenkameradschaft, die zu den ältesten in Bayern zählt, kam es 2014 erneut zu weitreichenden Renovierungsmaßnahmen. Die Öffnung verschiedener Kriegsarchive ermöglichte weitere Nachforschungen über den Verbleib der registrierten 58 Vermissten des Zweiten Weltkriegs. Als Gefallene konnten bisher Paul Fellner, Karl Kecht und Josef Danzer ermittelt werden. Ihre Namen sind nun auf der von Steinmetz Horst Kellndorfer gefertigten Marmor- Stele verewigt. Sie befindet sich links neben der Kapelle und bietet Platz für weitere aufgeklärte Schicksale.

Nicht unerwähnt soll bleiben, dass der Ruhpoldinger Bildhauer Georg Hinterseer (Hinterseer- Schorsch) im Jahr 1926 zwei beeindruckende Tafeln aus Eichenholz mit Namen und Fotos der Gefallenen von 1914 bis 1918 angefertigt hat. Sie sind im Bartholomäus-Schmucker-Heimatmuseum im ehemaligen Jagdschloss unter Dach und Fach ausgestellt und somit schädlichen Witterungseinflüssen entzogen.

Ludwig Schick

37/2023