Seifenherstellung im Chiemgau einst ein blühendes Handwerk

Von der Knochenmühle und der Seifenpresse – Seifensieden war eine schwere Arbeit

Seife scheint langsam zu einem Auslaufmodell zuwerden. Dabeiwar sie seit ihrer Erfindung vor etwa 5000 Jahren der wichtigsteHygieneartikel des Menschen. Aber das Stückerl Seife, ob Kern- oder Feinseife, findet man heute aus hygienischen Gründen immer seltener im Schälchen neben dem Waschbecken. Und die Zeiten, da neben dem Wasserhahn eine Vertiefung für die Seife in das Porzellanbecken eingelassen war, sind schon lange vorbei. Stattdessen stehen Spender mit Flüssigseife bereit – die hygienischere Alternative zu einemHygieneprodukt, das die Menschheit über Jahrtausende begleitet hat, seit das Volk der Sumerer im zweiten oder dritten Jahrtausend vor Christus erkannte, dass Pflanzenasche, wenn man sie mit Öl vermengt, besondere Eigenschaften hat. So schufen sie die Basis für eine Seifenrezeptur.

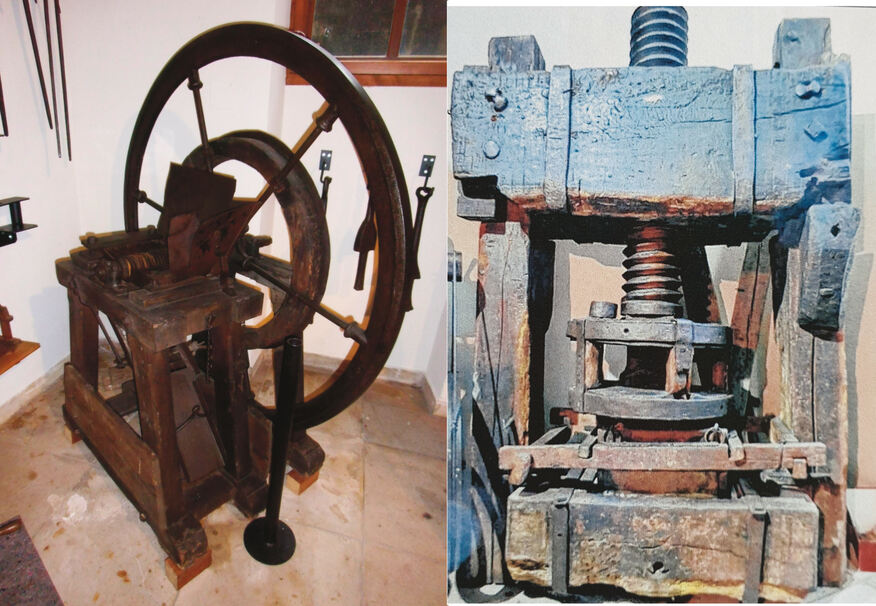

Ägypter und Griechen übernahmen das Rezept der Sumerer, doch erst die alten Römer entdeckten die reinigende Wirkung. Im 17. Jahrhundert holte der französische König Ludwig XIV. die besten Seifensieder nach Versailles und erließ 1688 das noch heute bekannte Reinheitsgebot für Seife. Demzufolge galt sie als besonders hochwertig, wenn sie mindestens 72 Prozent reines Öl enthielt. Wir begaben uns im Chiemgau auf die Suche nach alten Zeugnissen der Seifenherstellung. Dabei wurden wir zunächst im Trostberger Stadtmuseum fündig und verfolgten die Spuren der Seifensieder bis nach Traunstein und Tittmoning. Im Museum in der Alzstadt stehen zwei archaisch anmutende Geräte, ohne die noch Mitte des letzten Jahrhunderts die Herstellung von Seife fast unmöglich gewesen wäre: eine Knochenmühle und eine Seifenpresse. Woher die beiden Geräte mit den hölzernen Rahmen stammen, weiß man im Stadtmuseum nicht. Möglicherweise aber standen sie ursprünglich in der Schrödlgasse in Traunstein.

Vielleicht standen sie aber auch im Marktschreiber- oder Seifensiederhaus an der Hauptstraße 12 in Trostberg, wozuletztdie Familie Seitz eine Drogerie betrieb und Seife herstellte. 1772 kaufte der »ehrbare Mathias Ezinger, Bierversilberersohn, seiner Profession als Seifensiedergeselle von Linz in Österreich« das Anwesen, wie aus den von Jürgen Schweikart zusammengestellten, geschichtlichen Unterlagen über Trostberg hervorgeht. Das Haus wechselte mehrmals den Besitzer. ImJuli 1847 kauften es die Seifensieder-Eheleute Jakob und Juliana Niederhauser, die es 1858 an die Eheleute Georg und Barbara Weber verkauften. Im März 1888 erwarb es der Seifensiedermeister Anton Seitz. Er starb 1936 im Alter von 75 Jahren.

Bei Max Binder in Traunstein gelernt

Dessen Sohn Alois (1901 bis 1997) hat das Handwerk offenbar nicht nur im elterlichen Betrieb erlernt, sondern auch bei Max Binder in Traunstein, aus dessen Firma Schawo vermutlich auch die alte Seifenpresse im Trostberger Stadtmuseum stammt. Der Autor dieses Beitrags glaubt sich daran zu erinnern, dass sich Binder im Jahr 2014 bei einem Gesprächmit ihm diesbezüglich geäußert hat. Alois Seitz hatte noch sechs Geschwister und begann mit 13 die Lehre im elterlichen Betrieb. Dort, so erinnerte sich der hochbetagte Alois Seitz Anfang der 1990er Jahre in einem Gespräch mit unserer damaligen Mitarbeiterin Alice Böck, stellte man in dem zwei Meter tiefen Siedekessel gelbe Kern- und Brockenseife her. Der Vater handelte auch mit Salz ausBad Reichenhall, das der kleine Alois mit einem Handwagerl an Bäcker und Metzger auslieferte. Die Verbindung der Familie Seitz zur Firma Schawo muss eng gewesen sein, wie eine Anzeige aus dem damaligen Traunsteiner Wochenblatt beweist. Damals firmierte die Firma an der Hauptstraße in Trostberg unter dem Namen Schawo.

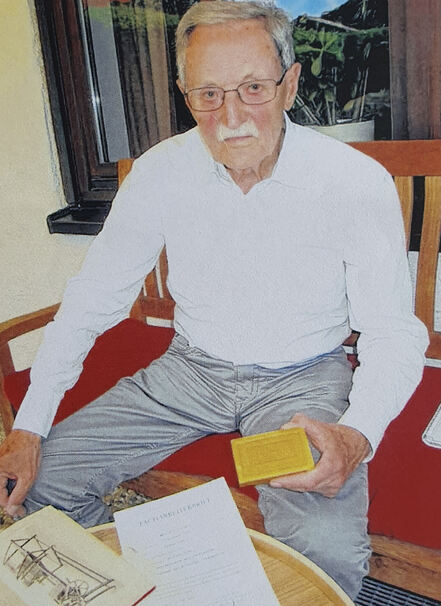

Bis in die 1950er Jahre übte Max Binder im Zentrum Traunsteins das Handwerk aus. Seine Schawo-Seifen waren über den Chiemgau hinaus bekannt, quasi ein regionaler Markenartikel. Man konnte sie in vielen Geschäften und auf den regionalen Märkten kaufen. Max Binder, der 2019 im Alter von 92 Jahren gestorben ist, erzählte im Jahr 2014, wie das damals war, als er noch Knochen zermahlte und daraus Kernseife herstellte. Mehr als drei Jahrhunderte hat seine Familie das Handwerk ausgeübt. Die ersten Belege stammen aus dem Jahr 1684 und nennen einen Franz König als Seifensieder in der Traunsteiner Hofgasse. Zwei Generationen später heiratete ein Mann ein, der vermutlich aus Südosteuropa stammte. Er ist in den Büchern mit dem Namen Schawo notiert. Möglicherweise kam er aus Ungarn und trug den dort noch heute weit verbreiteten Namen Szabo, der hier (schreibe, wie du sprichst!) in Schawo umgewandelt wurde.

Max Binders Vater war der Höllbräu am Stadtplatz, seine Mutter eine geborene Schawo. Als der Vater aus dem Zweiten Weltkrieg nicht heimkehrte, lernte Sohn Max das Seifensiederhandwerk und machte nebenbei das Abitur, denn er wollte Chemiker werden, wie sein Sohn Dr. Florian Binder in einem Gespräch verriet. Daraus wurde freilich nichts, denn der Vater von Max fiel im Krieg, und der Sohn musste das Geschäft übernehmen. Dass Max Binder 2015, also ein Jahr nach diesem Pressegespräch als ältester Studierender beim Seniorenstudium des Katholischen Kreisbildungswerks geehrt wurde (er war damals 88 Jahre alt), sei nur amRande erwähnt. 1956 heiratete Max Binder eine Tochter des Eisenwarenhändlers Sachs und wurde nach dem Tod des Schwiegervaters Chef der Firma Kreiller, die heute von seinen Söhnen Nikolaus und Florian geführt wird. Der heilige Florian ist übrigens der Schutzpatron der Seifensieder.

Es gab mehrere Seifensiedereien im Landkreis

In den 1930er Jahren gab es im Landkreis Traunstein noch einige Seifenfabrikanten, die Barth in Tittmoning, die Seitz in Trostberg, die Anwander in Altenmarkt. Letztere, so berichtete uns Günther Roßmanith, ein Kenner der Altenmarkter Heimatgeschichte, stellten den Handwerksbetrieb vermutlich im Zweiten Weltkrieg oder kurz davor ein. Die beiden Anwander-Söhne sind gefallen, und weitere Nachkommen gab es keine. Danach erbte eine Nichte das Geschäft. Sie führte die Wein- und Spirituosenhandlung weiter und auch das Café.

Die genannten Firmen haben, sofern sie noch ihrem Handwerk nachgingen, damals aber nur noch Kernseife gemacht, Max Binder auch noch Schmier- und Rasierseife. Das Seifensieden war schwere Arbeit. Der etwa zwei Kubikmeter fassende Kessel bei der Firma Schawo, in dem das Rindsfett ausgelassen wurde, musste mit einem Holzfeuer erhitzt werden. In den Jahren des Zweiten Weltkriegs war das Rohmaterial Fett knapp. Es wurde zu jener Zeit in erster Linie für die Ernährung der hungernden Bevölkerung benötigt. »Was an Fett aufzutreiben war, kaufte die Margarineindustrie«, erinnerte sich Max Binder. Damals gab es auch schon Seifenpulver zu kaufen – das Waschmittel Persil hatte seinen Siegeszug angetreten.

Seife wird aus Fetten, Ölen und Laugen hergestellt. Im 19. Jahrhundert begann in Mitteleuropa die industrielle Produktion. Die beim Sieden durch einen chemischen Vorgang entstandene Seife ist dickflüssig, wenn sie noch heiß ist. Man versetzte sie mit Salzwasser, in dem sie nicht löslich ist und obenauf schwimmt. Etwaige Verunreinigungen sinken ab. Die Seife wurde abgeschöpft und in verschraubten Blechformen abgekühlt. Nach dem Erkalten und Erstarren wurden die Seitenteile der Formen abgenommen und der Seifenblock wurde mit dünnen Drähten in Stücke zerschnitten.

Im Prinzip wird Seife heute noch auf fast die gleiche Weise hergestellt. In den letzten Jahrzehnten entstanden auch in unserer Region einige kleine Manufakturen, die Spezialseifen herstellen und diese in Geschäften und auf verschiedenen Märkten anbieten.

Seifenherstellung heute geht mit überbordender Bürokratie einher, die man als kleiner Hersteller erst einmal bewältigen muss. Jede einzelne Charge muss nämlich ausführlich dokumentiert werden,was einen riesigen zusätzlichen Aufwand bedeutet. Man muss zum Beispiel für jeden Rohstoff Zertifikate nachweisen und für jedes Seifenrezept einen Sicherheitsbericht von einem Labor anfertigen lassen.

Klaus Oberkandler

9/2024