Rückkehr aus dem Krieg: Zeitzeugen berichten

Josef Wiesholler, Peter Freiwang und Georg Kriegenhofer dienten in der Wehrmacht

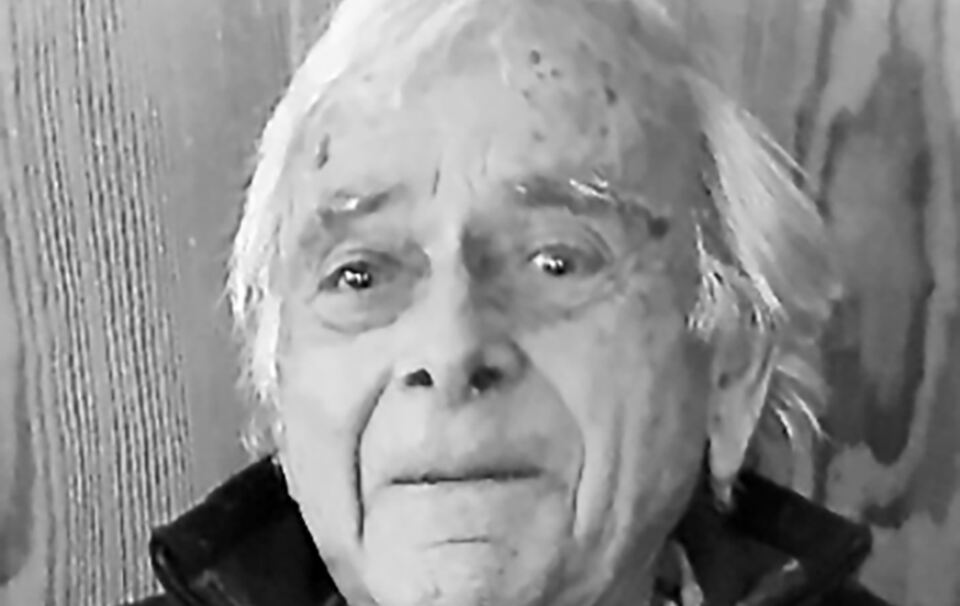

Drei Männer, die noch in der Wehrmacht gedient haben, kommen in dieser dritten Folge unserer Zeitzeugenserie zu Wort: Josef Wiesholler aus Chieming, Peter Freiwang aus Heimhilgen und Georg Kriegenhofer aus Leiderting. Ende April dieses Jahres, wenige Wochen vor seinem 102. Geburtstag, schilderte Wiesholler, wie er das Ende des Zweiten Weltkriegs erlebt hat, und wie er glücklich heimgekehrt ist. Einen Monat später besuchte unser Autor den 97-jährigen Peter Freiwang in Rosenheim, der aus der Nähe von Seeon stammt. Freiwang starb einige Wochen nach diesem Gespräch. Der dritte im Bunde, Georg Kriegenhofer aus Leiderting, stand 2021 Rede und Antwort. Er ist inzwischen ebenfalls verstorben.

Wiesholler war vier Jahre als Kradfahrer der 1. Gebirgsdivision im Osten unterwegs. »Ab Ostern 1945, wir waren da in Ungarn nördlich des Plattensees, ist es nur noch zurück gegangen, bis wir im südlichen Burgenland ins Reichsgebiet kamen,« erzählt er. Die Einheit überquerte die Enns und war damit auf der von den US-Truppen besetzten Seite des Flusses. Das sei für ihn und seine Kameraden ein Glück gewesen –wer weiß, wie es ihnen unter den Russen ergangen wäre. Sicher konnte Wiesholler aber nicht sein, denn viele seiner Kameraden, so erinnert er sich, seien von den Amerikanern an die Russen ausgeliefert worden, vor allem Männer, die der SS angehört hatten. Sie haben ihre Heimat erst nach Jahren – wenn überhaupt – wiedergesehen.

»Das Lagerleben war geordnet. Es gab keine Schikanen«, erinnert er sich. Waren es Tage oder Wochen? »Nach nicht allzu langer Zeit hieß es, alle sollten antreten und die Männer von der Waffen-SS rechts raustreten. Letztere mussten im Lager bleiben, alle anderen wurden entlassen. »Wir wurden sogar auf Lastwägen Richtung Heimat transportiert.« Das Fahrzeug, auf dem er saß, sollte bis Augsburg fahren. Als der Fahrer in Neuötting einen Zwischenstopp machte, entschied Wiesholler abzusteigen und sich zu Fuß auf den Weg in sein Heimatdorf zu machen. Eine Kennzeichnung an seiner Wehrmachtsuniform wies ihn als entlassen aus der Wehrmacht aus, und auch die entsprechenden Papiere hatte er bei sich. Von Neuötting ging er nach Altötting und ein paar Kilometer weiter auf einem Bauernhof bekam er sogar etwas zu essen. In Trostberg durfte er mit einem deutschen Lastwagen, der Kartoffeln geladen hatte, bis Matzing mitfahren.

Von hier war es nur noch ein Katzensprung bis heim zum Denglhamerhof im Herzen Chiemings. Ungefährlich war der Weg dorthin zu jener Zeit aber nicht. Zwei junge Mädchen warnten den Kriegsrückkehrer bei Sondermoning, dass die Amis an den Straßen jeden kontrollierten. Aber was sollte ihm passieren? Er hatte ja seine Entlassungspapiere. Endlich wieder daheim! Josefs Arbeitskraft wurde auf dem kleinen Hof dringend gebraucht, denn seine Brüder Hans und Max lebten nicht mehr. Hans war zu Kriegsbeginn mit dem Fahrrad abends mit einem Geistlichen zusammengestoßen, der zu Fuß eine Straße überquerte, erlitt beim Sturz eine Gehirnblutung und starb wenige Tage später. Bruder Max fiel 1944 als Soldat in Belgien.

»Nach Kriegsende durchsuchten amerikanische Soldaten das Bauernhaus meiner Eltern und nahmen neben zwei alten Vorderladern (einer war in Suhl hergestellt, und hing schon seit Großvaters Zeiten an der Wand) den Firmtaler meines Vaters nebst silberner Kette und das Motorrad DKW 200 mit.« Weil der Vater das Motorrad auf Grund seiner schweren Kriegsverletzung während des Kriegs fahren durfte und es nicht hergeben wollte, schlugen sie ihn mit einem großen Franzosen (verstellbarer Schraubenschlüssel) nieder.

50 Mark pro Monat bekam Josef vomVater für die Arbeit auf dem Hof, der kaum Gewinn abwarf. Eine kleine Kiesgrube brachte ein paar Mark nebenbei; aber den Kies per Schaufel aufzulegen, war eine arge Plagerei, erinnert sich Wiesholler. 1954 hat er den Hof gepachtet. Das Milchgeld betrug damals rund 100 Mark; davon erhielt die Mutter 30 Mark. Der Vater hat sich die Kiesgrube behalten. 1959 hat er dem Josef den Hof übergeben. Der hat 1961 das Hofgebäude für 80 000 Mark an die Gemeinde verkauft und baute an der Oberhochstätter Straße einen neuen Bauernhof, den er Sonnenhof nannte.

Josef Wiesholler hat sich »warmgeredet« und will unbedingt, dass einige für ihn ganz wichtige Kriegserinnerungen in dem Bericht erwähnt werden: In Krasnodar in Südrussland hätten ihnen die Frauen beim Einmarsch Blumensträuße zugeworfen und die deutschen Soldaten als Befreier vom Bolschewismus gefeiert. Und ich solle auch über seinen ersten großen Kampfeinsatz am 22. Juni 1942 schreiben. Daswar der Tag, an dem er 20 Jahre alt wurde. Da erbeutete man von den Russen unter anderem zwölf Lkw, darunter einige aus amerikanischer Produktion, die noch keine hundert Kilometer auf dem Tacho hatten. Die Schlüsse daraus solle ich selber ziehen…

Peter Freiwang berichtete kurz vor seinem Tod über das Kriegsende

Wenn auch fünf Jahre jünger als Josef Wiesholler, so musste auch Peter Freiwang noch für Nazi-Deutschland in den Krieg ziehen. Geboren am 15. Januar 1926 in Heimhilgen zwischen Ischl und Roitham in der Gemeinde Seeon, kämpfte er ebenso wie drei seiner vier Brüder im Zweiten Weltkrieg. Und er kam ebenso wie sie lebend zurück auf den elterlichen Hof. Peter Freiwang war schon über 97 Jahre alt, als er dem Autor dieser Zeitzeugen-Serie im Mai 2023 erzählte, wie er die Zeit damals erlebt hat. Freiwang lebte bei diesem letzten Interview allein, betreut von einer Pflegekraft, in seinem Haus am Rande von Rosenheim, war beim Gesprächstermin geistig hellwach und erinnerte sich an viele Details aus der Zeit im Mai 1945, als die Amerikaner einmarschierten. Einen Monat nach diesem Treffen ist Freiwang gestorben.

Er war gerade auf Heimaturlaub in Heimhilgen, als amerikanische Jagdflugzeuge das Nachbaranwesen in Käs beschossen. Dort standen Militärfahrzeuge einer Bodeneinheit der Luftwaffe. Freiwang erzählt: »Nach Ende meines 14-tägigen Genesungsurlaubs wollte ich mich bei der Kommandantur in Traunstein melden. Bei Erlstätt am Hundshölzlberg tauchten amerikanische Flugzeuge auf und bombardierten den Bahnhof. Da machte ich mich wieder auf den Heimweg. Bei Ising nahm mich ein Jagdflieger ins Visier. Peter Freiwang hatte vom Krieg endgültig die Schnauze voll. Ihm war klar: »Ab diesem Tag galt ich nun als Deserteur und war damit mit dem Tode bedroht.« Die letzten Apriltage, so erzählt er weiter, waren geprägt von rückflutenden Wehrmachtseinheiten auf der Landstraße in Richtung Seebruck. Daheim auf dem elterlichen Hof hatte sich eine Luftwaffeneinheit einquartiert. »Die konnten wir aber dazu bringen, ihre Fahrzeuge in der Tenne zu verstecken. Sonst hätt’s uns auch derwischt.« So aber nahmen die Amerikaner Käs ins Visier. Das Nebengebäude wurde in Brand geschossen und war nicht mehr zu retten. Peter Freiwang: »Mit drei französischen Zwangsarbeitern bin ich rübergerannt und mit Millikannen haben wir am Dachstuhl gelöscht. Das Wasser holten wir aus der Ischler Achen. Es war der 3. Mai, saukalt. Alle anderen Männer waren im Krieg. Drum musste ich Nachtwache halten.«

Ein besonderer Glücksfall war die Panne eines Wehrmachts-Lkw, der auf der Landstraße in der Nähe nicht mehr weiterkam. Der hatte, wie sich Freiwang erinnert, ein Fass mit Mirabellenschnaps geladen. »Die Luftwaffensoldaten holten mit Milchkannen eine beachtliche Schnapsmenge auf den Hof. Was folgte, war ein feucht-fröhlicher Kameradschaftsabend…« und schnell schiebt er nach: »aber ohne Entgleisung!« Ein paar Tage später ging die Einheit dann in amerikanische Kriegsgefangenschaft nach Bad Aibling.

Und wie war es daheim in Heimhilgen, als die Amerikaner kamen? »Wir hatten, weithin sichtbar, ein großes weißes Tuch auf dem Dach angebracht. Die einrückenden Amerikaner wirkten entsprechend entspannt. Sie durchsuchten alle Räume und ich ging mit, weil ich Englisch konnte, da ich die Oberschule in Traunstein besucht hatte. Meine Uniform im Schrank interessierte sie zu meinem Glück überhaupt nicht.« Nach dem Krieg übrigens machte Peter Freiwang in Traunstein das Abitur, studierte dann in Weihenstephan Landwirtschaft und arbeitete die meiste Zeit seines Lebens als Geschäftsführer beim Bauernverband, zunächst in Holzkirchen, dann in Rosenheim.

Zurück nach Heimhilgen, wo an Lebensmitteln kein großer Mangel bestand: Weil der Millilaster aus Obing aus der Luft beschossen worden war, holte er schon seit Tagen keine Milch mehr ab. So gab es auf dem Hof Milch und Butter im Überfluss. Und auch die Hühner legten fleißig weiter. Die Amis nahmen die Küche in Beschlag. »In der großen Dampfnudelpfanne hatten viele Eier Platz«, seufzt Peter Freiwang. Für ihn und seine Familie war nun vorübergehend kein Platz mehr auf dem Hof. So ging es auch den Nachbarn in Käs, die nach Heimhilgen kamen. Gemeinsam hauste man in einer Holzhütte und einer Werkstatt. »Gottlob zogen die Amis am nächsten Tag gleich wieder ab.«

Doch in den nächsten Tagen tauchten in Heimhilgen immer wieder deutsche Soldaten auf, die sich von ihrer Einheit abgesetzt hatten. Sie wollten der Gefangennahme entgehen und sich in ihre Heimat durchschlagen. »Mutter half, so gut sie konnte, und dachte wohl auch an ihre drei Söhne im Krieg, ohne zu wissen, wo sie sind und ob sie überhaupt noch leben.« Wie bereits eingangs erwähnt, hatten sie ebenso großes Glück wie ihr Bruder Peter, der an der Front in Frankreich zweimal verwundet wurde. Einmal explodierte unmittelbar neben ihm eine Granate. Wie durch ein Wunder traf ihn nur ein großer Splitter und sein Gehör wurde irreparabel geschädigt. Die zweite Verwundung war ein Schuss in den Arm, dem er es letztlich zu verdanken hatte, dass er die letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs daheim war.

Frei und so nah beim Elternhaus – und dann doch in Gefangenschaft

Er war der letzte Bürger der ehemaligen Gemeinde Kammer, der im Frühjahr 2021, ein Jahr vor seinem Tod noch von seiner Zeit als Soldat und Kriegsgefangener im Zweiten Weltkrieg erzählen konnte: Georg Kriegenhofer aus Leiderting, geboren 1926, berichtete nicht nur über das Kriegsende, sondern auch über seine Kindheit und Jugend. Entstanden ist ein Zeitzeugnis, das ein realistisches Bild zeichnet von den Kindern und Jugendlichen in der Zeit des heranrückenden Nationalsozialismus, und vom Leben im abgeschiedenen Weiler Leiderting nördlich von Traunstein.

Nach Ende der Schulzeit arbeitete Georg Kriegenhofer auf dem elterlichen Hof mit. 1944, als er gerade einmal 18 Jahre alt war, kam der Einberufungsbefehl. Man munkelte damals schon, dass der Krieg wohl nicht mehr zu gewinnen sein werde. Mit dem Zug wurden die jungen Männer nach Kroatien gebracht, wo sie eine kurze Ausbildung bekamen. Der erst 18-jährige Georg bekam ein Paar hölzerne Ski und wurde einem Spähtrupp zugeteilt, der vor allem nachts unterwegs war. Das Einsatzgebiet war gleich drüberhalb der jetzigen deutsch-tschechischen Grenze bei Cham. Feindberührung hatte man so gut wie keine, und es gab in Kriegenhofers Kompanie auch keine Toten zu beklagen.

Am 8. Mai 1945 war er an den Plitwitzer Seen in Kroatien stationiert, als die sehnsüchtig erwartete Nachricht die Runde machte, dass der Krieg vorbei sei. Man schlug sich nach Zilli an der Drau (heute Celje in Slowenien) durch, um über die Grenze nach Österreich zu kommen. Als er und seine Kameraden auf einem Bahndamm andere Menschen in Richtung Österreich laufen sahen, gab es kein Halten mehr. Schon bald war man in Österreich, wo man zunächst in ein Gefangenenlager in Sankt Veit an der Drau einrückte. Als die Russen aus Graz abzogen, gingen die Soldaten in die steirische Landeshauptstadt und leisteten dort Aufräumarbeit. Entlassungsscheine aus der Wehrmacht bekam man dort jedoch nicht. So machte sich Georg mit einem Kameraden aus dem Staub. Sie schlugen sich bis Salzburg durch und landeten in der Kaserne in Glasenbach. Dort bekamen die österreichischen Wehrmachtsangehörigen ihre Entlassungsscheine. Für deutsche Soldaten galt das aber nicht. Die, so hieß es, bekämen sie in Bad Aibling.

Sie bestiegen einen Güterzug Richtung Deutschland, passierten den zerstörten Bahnhof in Traunstein – so nah der Heimat! Aber angehalten hat der Transport erst beim großen Lager in Bad Aibling. Den beiden Männern schwante ebenso wie den anderen Rückkehrern nichts Gutes, als sie im eingezäunten Lager die vergitterten Transportwaggons sahen. Man zerstreute aber ihre Bedenken mit dem Hinweis, dass diese Waggons für den Abtransport der SS-Männer gedacht seien. Einige Wochen später wurden Georg und die meisten anderen von den Amerikanern jedoch genau in diese Waggons verladen. Der Zug fuhr nach Charleroi in Belgien. Die Stadt liegt im wallonischen Bergbaugebiet, Ziel waren die dortigen Kohlegruben, wo die Gefangenen die folgenden zwei Jahre als Zwangsarbeiter untertage schuften mussten. Zwei Jahre arbeitete Georg Kriegenhofer nur in der Nachtschicht. Er hatte sich dazu einteilen lassen in der Hoffnung, nachts leichter abhauen zu können. Daraus wurde aber nichts. »Wir waren eingesperrt wie Verbrecher. Das belgische Militär hat uns Tag und Nacht bewacht.«

Die Lebensbedingungen im Lager waren sehr bescheiden. Man schlief auf Holzpritschen mit einer Auflage aus Holzwolle. Duschen durfte man täglich. »Nach der Schicht in der Kohlegrube haben wir ja ausgeschaut wie die Rauchfangkehrer.« Das Essen war mehr als karg: Die Standardmahlzeit bestand aus Kartoffeln und Gelben Rüben. Außerdem gab es sogenanntes Fassgemüse. »Da flog bei manchen Holzfassln der Deckel in die Höhe, wenn man sie aufmachte, weil es drin schon so gärte.« Außerdem gab es Weißbrot, und es war etwas ganz Besonderes, wenn ein Zivilarbeiter einmal ein Stück Butterbrot herschenkte. Dazu bekam man immer nur Käse, denn »die Wurst haben sie selber gegessen. Das Essen war noch schlechter und noch weniger als beim Barras. Ich wüsste nicht, dass ich in den zwei Jahren mit einem anderen Besteck als einem Löffel gegessen hätte.« Tabak habe es dagegen gegeben, soviel man wollte, und auch Kaffee habe man immer bekommen. Am 3. September 1947 fuhr Georg zum letzten Mal in die Grube ein. Es war sein 21. Geburtstag, und nach der Schicht wurden die Zwangsarbeiter in Waggons verladen. Der Zug fuhr Richtung Heimat. Georg stieg in Traunstein aus und machte sich zu Fuß auf den Weg zum elterlichen Hof. Am Viadukt traf er Flüchtlinge, die beim Nachbarn in Leiderting einquartiert waren. »Die haben mir den Koffer getragen.« Und dann daheim: »Wie schön das gewesen ist, einBett, so weich, so viel Platz…«

Klaus Oberkandler

36/2023