Ritter aus Rain hegte ein Faible für Literatur

Inventar von 1376 gibt Einblick in den Alltag einer niederbayerischen Adelsfamilie

Wer erinnert sich nicht an Fredl Fesls Ohrwurm: »Ja so sans, die alten Rittersleut« über mittelalterliche Haudegen, die Tag ein, Tag aus in Rüstung herumlaufen und dabei nichts anderes im Sinn haben, als die nächste Schlägerei, Saufgelage oder Sex.

Erhard Rainer zu Schambach passt so gar nicht ins Bild des ausschweifenden Adeligen: Der Ritter legte nicht nur Wert auf ein gemütliches Zuhause, sondern hegte auch eine Leidenschaft für Literatur. Die Lebenswelt des Ritters und seiner Familie hat die Historikerin Katja Putzer anhand eines Urbarbuchs der Rainers rekonstruiert, das 1376 verfasst wurde und alle Besitztümer des Adeligen bis hin zu seinen Strümpfen und Unterhosen auflistet. Das im Fürst Thurn und Taxis Zentralarchiv aufbewahrte Dokument ist damit eine der seltenen Quellen aus einer Zeit, über deren Alltagsleben heute nicht viel bekannt ist. Erhard Rainer gehörte als Ritter zwar zu einer vergleichsweise kleinen Gruppe an Zeitgenossen, deren Lebensumstände nicht mit denen des einfachen Bauern oder Handwerkers vergleichbar sind, doch als Angehöriger des niederen Adels lebte er aufgrund begrenzter finanzieller Mittel trotzdem einigermaßen bodenständig. Gesellschaftlich hatte die Familie dagegen beste Verbindungen bis hinauf zum Landesherrn, wie beispielsweise Erhard Rainers Großvater Karl, der in Straubing lebte, das Amt des herzoglichen Viztums ausübte und immerhin so viel Bares auf der hohen Kante hatte, dass er Herzog Heinrich XIII. von Niederbayern 1282 eine erkleckliche Summe leihen konnte. Als Pfand erhielt er dafür einen Hof im nicht weit von Straubing entfernten Rain, wobei der Wittelsbacher ihm später auch die dortige Burg überließ, worauf sich Karl mit Nachnamen nach dem Ort Rain »Rainer« nannte.

Wie der Opa pflegte auch sein Enkel Erhard enge Beziehungen zur damaligen Führungselite: Aus einem Dokument des Klosters St. Emmeram geht hervor, dass er beispielsweise 1358 im Auftrag der Abtei zu Kaiser Karl IV. nach Sulzbach geschickt wurde. Zu den familiären Verhältnissen Erhard Rainers ist dagegen nicht allzu viel bekannt: Er war zweimal verheiratet, wobei seine erste Frau Guta, geborene Schambeck, bei der Hochzeit 1353 das väterliche Schloss Schambach mit in die Ehe brachte, das für das Paar dann zum Lebensmittelpunkt wurde. Das Geburtsdatum Erhards kann nur ungefähr ermittelt werden – um 1330 – und auch der Zeitpunkt seines Todes ist nicht bekannt.

1390 übernahm einer seiner Söhne die Herrschaft über die väterlichen Güter, woraus sich folgern lässt, dass Erhard in diesem Jahr gestorben sein könnte – allerdings ist auch denkbar, dass Erhard seinen Besitz noch zu Lebzeiten an die nächste Generation übergab. Die zweite Ehe mit Anna Rotauer schloss er 1369. Wer von seinen drei Kindern – zwei Söhne und eine Tochter – von welcher Frau stammte, ist ebenfalls unklar. Dafür ist das Urbarbuch von 1376 umso ausführlicher gestaltet: Aufgeführt sind in dem Schriftstück, das dem Auftraggeber als Nachweis für seine Besitztümer und Einnahmen diente, nicht nur seine immobilen Güter, sondern auch alle Gegenstände bis hin zum einfachen Löffel, die sich innerhalb der Mauern seines Wohnsitzes Burg Schambach befanden – ausgenommen jene Stücke, die seiner Frau oder anderen Familienmitgliedern gehörten. Trotzdem erhält man einen plakativen Überblick, wie eine adelige Familie im ausgehenden Mittelalter lebte: wie sie speiste, sich die Zeit vertrieb, wie man schlief und was modisch gerade »en vogue« war. Gerade der Bereich Kleidung und Einrichtung ist interessant, da es davon nicht viele originale Überbleibsel gibt, und schriftliche Quellen über den damaligen Alltag sind sehr rar.

Der wohl erstaunlichste Besitz Erhard Rainers ist zweifellos seine Büchersammlung: In einer Zeit, in der literarische Werke noch aufwändig – und damit kostspielig – von Hand kopiert wurden, war Literatur ein Luxus, den sich unser Ritter aber bewusst gönnte: Neben einigen religiösen Werken und Büchern über Arzneimittel, die sicher in vielen adeligen Haushalten vorhanden waren – hatte der Ritter ein Faible für die leichte Muse wie beispielsweise die Lieder Neidharts, einem der bedeutendsten Lyriker des Mittelalters. Neidhard besang das damalige Leben, sowohl des Adels wie auch der einfachen Bevölkerung – und damit genau jenes Milieu, indem sich auch Erhard und seine Verwandten bewegten.

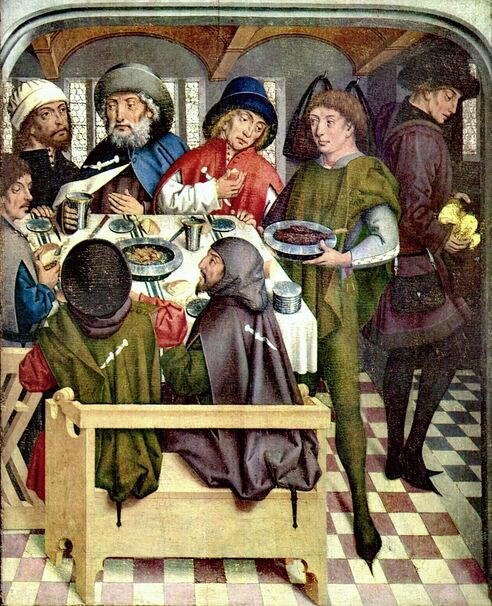

Konsumiert wurde Unterhaltungsliteratur damals ähnlich wie heute Fernsehsendungen: am Abend, beim Essen, bei der Handarbeit der Frauen oder wenn Gäste zu Besuch waren. Die konnten sich in Schambach neben dem Lauschen von Lesungen und Liedern übrigens auch mit Gesellschaftsspielen die Zeit vertreiben: Im Inventar aufgelistet ist ein Schachset mit Elfenbeinfiguren und verschiedene Brettspiele, deren Spielregeln allerdings unbekannt sind.

Auf eine ganz bestimmte Art von Komfort, die heute in keinem Haushalt fehlt, mussten allerdings selbst adelige Zeitgenossen im Mittelalter verzichten, nämlich die bequeme Couchlandschaft. In Schambach gab es nur Bänke als Sitzgelegenheit, die immerhin gepolstert waren, dafür aber keine Lehne hatten – und Sessel oder Stühle gab es offenbar gar nicht. Dafür gönnten sich zumindest der Hausherr und seine bessere Hälfte im Schlafzimmer einen gewissen Luxus mit seidenen Kopfkissen und dazu gab es, je nach Jahreszeit und Befindlichkeit, Laken und Decken aus Leinen, Wolle oder Fell, wobei Zudecken und Betttücher aufwändig mit Borten verziert und zum Teil sogar mit Gold durchwirkt waren.

Die Dienerschaft schlief da schon weit bescheidener mit leinener Bettwäsche. Die Ausstattung von Burg Schambach war für einen adeligen Haushalt mit 15 Personen – Familienmitglieder und Dienstboten zusammengerechnet – mengenmäßig nicht allzu üppig, was im Umkehrschluss aber nicht heißt, dass kein Wert auf einen gehobenen Lebensstil gelegt wurde.

Auch wenn es keine Stühle gab, wurde zumindest nicht ohne Tischtuch gespeist, denn es gab für jede Tafel die passende Decke und auch die Anzahl der vorhandenen Schüsseln lässt darauf schließen, dass man vom eigenen Teller aß und nicht etwa gemeinsam aus einem Topf. Besteck im heutigen Sinn war dagegen noch nicht üblich. Löffel beispielsweise dienten auch dem Adel nur zum Ausschöpfen von flüssigen Gerichten aus der Servierschüssel, gegessen wurde mit den Fingern und Brotstückchen, mit denen man die Speisen austunkte. Gabeln als Esswerkzeug setzten sich erst um 1700 durch, ebenso flache Teller. Fleisch wurde mit dem Messer zerteilt, das dann auch zum Aufspießen einzelner Stückchen verwendet wurde. Erhard Rainer besaß, seinem Status gemäß, mehrere Messer, von denen einige auch vergoldet waren und sicher als Prunkstücke dienten für bestimmte Gelegenheiten.

Für die Zubereitung der Gerichte war sehr wahrscheinlich nicht die Hausfrau selbst, sondern entsprechendes Gesinde zuständig, wobei die Küche in Burgen und Schlössen traditionell wegen der Brandgefahr möglichst weit weg lag von den Wohnräumen. Das Essen dürfte wegen der langen Transportwege deshalb oft schon kalt gewesen sein, ehe es überhaupt auf dem Tisch stand. Zu Erhard Rainers Zeiten gab es immerhin schon einen gemauerten Herd in der Küche, dazu noch Röstund Grillvorrichtungen für Fleischspeisen. Das Kochgeschirr bestand aus metallenen Kesseln und Töpfen aus Ton, die entweder aufgehängt oder an Füßen über das Feuer gestellt wurden. Dazu gab es auch damals schon spezielle Kochutensilien wie beispielsweise Pfefferpfannen, siebartige Behältnisse, mit denen Pfefferbrühe abgeseiht wurde.

Die Verwendung von exotischen Gewürzen galt als Statussymbol – und war oft auch nötig, um den fiesen Geruch von nicht mehr allzu frischem Fleisch zu übertünchen. Während Geschirr und Kochutensilien vorwiegend in Schränken aufbewahrt wurde, benutzte die Familie des Hausherrn für ihre Habseligkeiten wie Kleidung, Schmuck, Toilettenartikel, religiöse Kleinodien, Schriftstücke und Bücher Truhen in unterschiedlicher Größe und Machart.

Erhard Rainer besaß neben Truhen bzw. Schreinen aus Metall etliche hölzerne Exemplare, die aus Ahorn, Föhre oder Fichte gearbeitet waren. Briefe und Urkunden wurden in einem als »Ladel« bezeichneten, kleineren Möbel aufbewahrt, das, wie auch die Truhen mit Geld, Schmuck oder Prunkkleidung mit Schlössern vor Langfingern gesichert wurde.

In der Vorratskammer gab es eine Truhe für Mehl – Mehlschrein genannt, wobei die Verarbeitung von Korn damals eine aufwändige Angelegenheit war, für die es eine ganze Reihe von Gerätschaften brauchte, darunter spezielle Beutel und Siebe, um Kleie oder Verschmutzungen abzusondern. Ob es auf Schambach einen extra Brotbackofen gab, ist nicht bekannt, aber dem vorhandenen Backgeschirr nach wurde auch Brot gebacken und nicht von außerhalb bezogen, was auch Sinn macht.

Brot war damals ein Grundnahrungsmittel, von dem pro Kopf und Tag zwischen einem und zwei Pfund verzehrt wurden. Eine entsprechende Menge mehrmals in der Woche liefern zu lassen, wäre umständlich und entsprechend teuer gewesen. Getrunken wurden hauptsächlich Bier und Wein, was sich an der Menge der im Inventar aufgeführten Fässer zeigt, wobei im Mittelalter sogar in Bayern oft mehr Reben- als Gerstensaft konsumiert wurde. Wasser wurde dagegen gemieden – aus gesundheitlichen Gründen, denn ohne moderne Kläranlagen war Wasser oft verunreinigt und der Genuss damit lebensgefährlich.

Interessant ist auch, welche Art von Garderobe ein mittelalterlicher Adeliger besaß:

Erhard Rainers Kleiderliste beginnt mit seinen kostbarsten Stücken, mit denen er seinen gesellschaftlichen Stand zur Schau stellen konnte: Ein pelzbesetzter Waffenrock aus Seide, mit Dutzenden vergoldeter Knöpfe verziert und passend dazu ein blaues Wams – eine ärmellose Weste, die bei Männern und später auch Frauen äußerst beliebt war. Dazu besaß Erhard auch etliche »Kappen«, ein Kleidungsstück ohne Ärmel mit Kapuze – Vorläufer heutiger Capes, dessen Begriff auch auf die damalige »Kappe« zurückgeht. Männer trugen dagegen keine Hosen im heutigen Sinn sondern eine Art Kittel, der oft bis zum Knöchel reichte.

Erhards Kittel waren zum Teil sehr modisch gearbeitet mit einer vertikalen farblichen Teilung in der Mitte: die eine Seite rot, die andere blau, was den Farben seiner Familie entsprach. Als Unterwäsche dienten Hemden, mit kurzen oder langen Ärmeln aus Leinen oder Baumwolle. Erhard besaß davon fünf, dazu die gleiche Anzahl an Unterhosen. Nach modernem Maßstab war das eher bescheiden, aber Wäsche wurde damals auch nicht so oft gewechselt, wie heute. Als Kopfbedeckung dienten Hüte und auch für Männer Hauben, die nicht nur wärmten, sondern auch die Haare vor Schmutz schützten. Hosen im heutigen Sinn gab es nicht. Auch Männer trugen Beinlinge, die heutigen Kniestrümpfen oder Strumpfhosen ähneln und mit Bändern an der Wade oder am Gürtel der Unterhose befestigt wurden. Was in Erhard Rainers eigentlich ausführlichen Inventar merkwürdigerweise vollkommen fehlt, ist Schuhwerk. Als Erklärung dafür ist denkbar, dass der Ritter nur ein Paar besaß, das in der Auflistung fehlte, weil es beim Abfassen des Inventars nicht herumstand, sondern an Rainers Füßen steckte. Allerdings erscheint ein einziges Paar Schuhe, bei aller Sparsamkeit, die in Schambach geherrscht haben mochte, doch unwahrscheinlich. Eine andere plausible Erklärung bietet sich allerdings auch nicht an – womit sich ein beredtes Beispiel auftut, dass die historische Forschung so manches Rätsel aus dem Leben unserer Vorvorderen auch mit intensivsten Bemühungen nicht lösen kann.

Susanne Mittermaier

Quelle: Katja Putzer: »Das Urbarbuch des Erhard Rainer zu Schambach von 1376. München, 2019.

10/2022