»Richtig sammeln, schön gestalten, lebendig machen!«

Gründung und Entstehungsgeschichte des Traunsteiner Stadtmuseums – Teil II

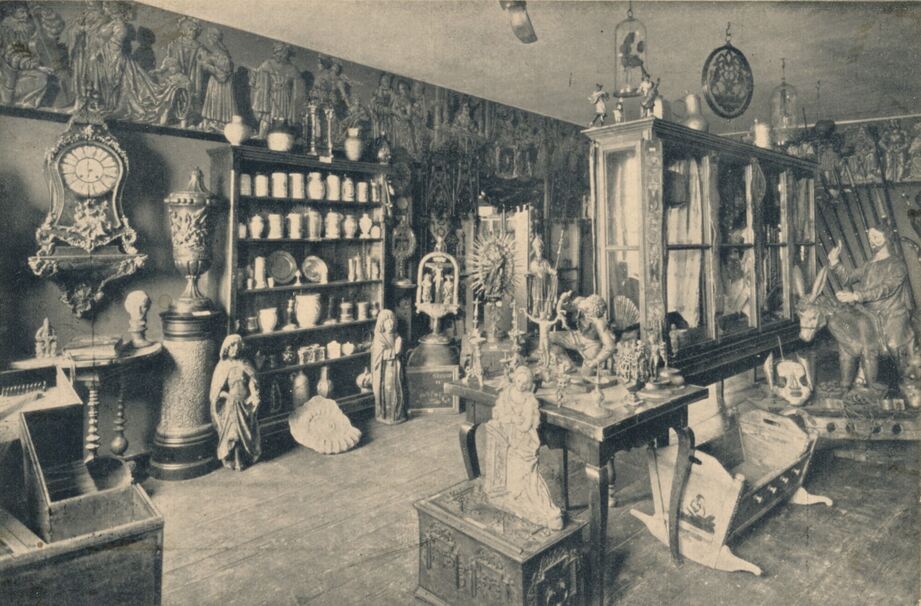

1892 legte Heinrich Hiedl eine »Allgemeine Übersicht der im städtischen Museum zu Traunstein befindlichen Gegenstände« vor, handschriftlich verfasst, nach Räumen gegliedert und mit Wertangaben zu den jeweiligen Exponaten. In Zimmer I befanden sich »kirchliche Sachen«, darunter der bekannte geschnitzte Palmesel mit Christusfigur sowie ein im Jahr zuvor angekaufter »romanischer Leuchter, vergoldet, mit Limoges-Emaille«, in Zimmer II neben verschiedenen Ölbildern auch »2 Original-Elfenbeinschnitzereien vom [Dresdner] Hofbildhauer Permoser (einem Chiemgauer)«. Hauptsächlich Waffen und Grabungsfunde wurden in Zimmer III, »verschiedene Innungssachen«, weitere archäologische Funde sowie die Münz- und Medaillensammlung in Zimmer IV gezeigt. Ein mit römisch Fünf nummerierter »Vorplatz« wurde unter anderem für die Bibliothek genutzt, Zimmer VI schließlich beherbergte die Pauersche Mineraliensammlung. »Obige Zusammenstellung ist nur summarisch, da Spezial-Cataloge bis jetzt nur theilweise fertig gestellt sind. Auch die Preis-Schätzung kann nur ap[p]roximativ sein und ist überall niedrigst angesetzt.« Gleichwohl konnte Hiedl vier Jahre nach der Eröffnung eine beachtliche Bilanz vorweisen.

Renovierung und Ausstattung der Räumlichkeiten

Sein (ab 1893) Nachfolger als Kustos und Vorsitzender des Historischen Vereins, Landgerichtsdirektor Otto Mayr, wurde schon 1896 nach Eichstätt versetzt.(20) Auf ihn folgte in beiden Ämtern der pensionierte königlich-bayerische Offizier Andreas Riegel.(21) Der machte sich sofort mit einem wahren Feuereifer ans Werk. »Einem sehr verehrlichen Magistrate gestatte ich mir, beiliegend einen Kostenvoranschlag für Renovierung und Ausstattung der Räumlichkeiten des städtischen Museums zur hochgeneigten Würdigung zu unterbreiten und hiezu Nachfolgendes anzufügen. Wie […] bekannt ist, war bei dem raschen Anwachsen der Sammlung eine systematische Ordnung und Aufstellung der einzelnen Gegenstände bisher nicht möglich und so erachtete ich es als erste Hauptaufgabe, dieselben analog bestehender Museen zu ordnen und neu zu inventarisieren. Um hiebei auch den zur Verfügung stehenden Räumen ein dem Zwecke entsprechendes Ansehen zu geben, erlaubte ich mir, vorerst den für kirchliche Geräthe und Gegenstände bestimmten Raum im Charakter einer kleinen gothischen Kapelle auszustatten, [wo]bei […] Kunstmaler Th. Riegel(22) die künstlerischen Arbeiten übernahm. […] Bei der nun weiters beabsichtigten Umstellung und Ordnung der Gegenstände – Vereinigung der prähistorischen Sammlung in einem eigenen Zimmer u.s.w. – bietet sich Gelegenheit, die in ziemlich ungünstigem Zustande befindlichen Räume einer Renovierung zu unterstellen, wobei ich mit Kunstmaler Riegel die dekorative Ausstattung kostenlos zu fördern bestrebt sein würde. Außerdem möchte ich, da wie bekannt die Räume beschränkt sind, den durch einen Lattenverschlag abgegrenzten Vorraum zur Aufstellung der Waffensammlung und verschiedener größerer Gegenstände verwenden, welche Anordnung die Anbringung einer Verschalung mit entsprechendem Anstrich bedingen würde.«

Unschwer erkennt man Riegels militärische Sozialisation. Vorhandene Defizite wurden nicht groß thematisiert, sondern umgehend beseitigt. Dabei vermochte der »Herr Hauptmann« – auf diese Anrede legte er großen Wert – den Dienstweg durchaus abzukürzen. Die finanziellen Mittel für die Renovierung des Museums etwa wurden erst angefragt, nachdem er einen Teil der Maßnahmen bereits verwirklicht hatte. Was blieb dem Magistrat da anderes übrig, als das Geld bereitzustellen und »Herrn Conservator und dem Kunstmaler […] für das äußerst ersprießliche Wirken« den wärmsten Dank auszusprechen? Erfolgreiche Kulturarbeit benötigte schon damals beides, einen langen Atem, aber auch entschlossenes Handeln zum richtigen Zeitpunkt; daran hat sich bis heute nichts geändert.

Das Stadtmodell von Friedrich Beck

Den wohl größten Erfolg seiner Amtszeit konnte Andreas Riegel im Jahr 1900 feiern, als es ihm gelang, dem Stadtmuseum ein fantastisches Exponat zu sichern, dessen Bedeutung nicht hoch genug eingeschätzt werden kann: Ein Modell der Stadt Traunstein, das der aus Neuburg an der Donau stammende, pensionierte Ministerialbeamte Friedrich Beck(23) nach Plänen von Titus Lanz(24) zwischen 1881 und 1889 detailgetreu angefertigt hatte.

Schon elf Jahre zuvor, im Februar 1889, war Beck bei der Stadt vorstellig geworden und hatte die beiden Gemeindekollegien – Magistratsräte und Gemeindebevollmächtigte – zur Besichtigung seines »nunmehr vollständig fertiggestellten Reliefs« eingeladen. Diese hatten es zwar »in corpore« begutachtet, sich zu einem Erwerb aber nicht entschließen können. Beck hatte den Preis des Modells mit 10 000 Mark angesetzt und wollte sich diesen in Raten zu 500 Mark bei einprozentiger Verzinsung über 20 Jahre auszahlen lassen. Die Zinsen hätte er dabei jährlich wechselnd verschiedenen Vereinen und wohltätigen Institutionen zukommen lassen, ab dem elften Jahr dann ausschließlich »dem historischen Vereine und dem Verschönerungs-Vereine in Traunstein«. Das war viel (angesichts der Summe) und wenig (rechnet man die Arbeit gegen) zugleich. Für die städtischen Kollegien war es zu viel, nicht aber für die legendäre Höllbräuin Walburga »Wally« Huber.(25) Die vermögende Witwe erwarb das Stadtmodell und übergab es Anfang 1900 »demhistorischenVereine, und Herr Hauptmann Riegel hat dafür bereits einen Platz im Städtischen Museum angewiesen. Damit wurde unserer Stadt gerade noch zu rechter Zeit ein Werk erhalten, das ein völlig getreues Bild derselben nach dem Stand von 1893(26) bietet«, einschließlich der noch intakten Salinenanlagen, und das auf einer Länge von 3,6 und einer Breite von 3,2 Metern. »Die Männer, welche daran gearbeitet, ruhen längst unter der Erde und es ist eine Ehrenschuld, ihr Andenken durch ihr Meisterwerk auch kommenden Geschlechtern zu erhalten.«(27) 1904 setzte Riegel mit dem Ankauf der umfangreichen Waffensammlung des verstorbenen Justizrates Max Brunner(28), an der auch das Armeemuseum in Ingolstadt Interesse zeigte,(29) ein weiteres Ausrufezeichen. Drei Jahre später wurde er, der in seinen letzten Jahren auch noch den Vorsitz des Kur- und Verschönerungsvereins genommen hatte, in die Ewigkeit abberufen.

Auf den umtriebigen Hauptmann folgten die Professoren (Lehrer) Eugen Zink(30) (1907 bis 1910) und AugustMeier(31) (1911 bis 1913). Zink widmete sich vor allem der Ordnung und Verzeichnung der vorgeschichtlichen Abteilung. Hier entbehrte »eine größere Anzahl Objekte (namentlich römische keramische Reste) […] der Signatur und [war] offenbar unzutreffenden Fundorten zugewiesen«. Meier hingegen konnte in seiner kurzen Zeit als Konservator die Entstehung einer – wenn man so will – Außenstelle des Stadtmuseums begleiten. Auf der während des »Jubiläums-Oktoberfestes« 1910 abgehaltenen landwirtschaftlichen Ausstellung wurden auch »alpwirtschaftliche Modelle« gezeigt, um die sich nach Abschluss des Festes Traunsteins neuer Bürgermeister Dr. Georg Vonficht (1882 bis 1964, amt. 1909 bis 1935) bemühte. »Damit wäre es der Stadt Traunstein möglich, dem städt. Museum eine Abteilung 'Ausstellung alpwirtschaftliche Modelle' anzugliedern.«(32)

Vonficht konnte sowohl seine Räte wie auch den landwirtschaftlichen Kreisausschuss von Oberbayern überzeugen. Der verfügte im November 1910, die »zu München ausgestellt gewesenen, alpwirtschaftlichen Gegenstände, insoweit sie Eigentum des Kreisausschusses sind, nach Traunstein behufs [= zum Zwecke der] Gründung einer ständigen alpwirtschaftlichen Ausstellung zu überführen und das gefällige Anerbieten der Stadt Traunstein, hiefür die entsprechenden Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, dankend anzunehmen.« Diese fanden sich zunächst »im östlichen Flügel des sogenannten neuen Baumaterialienstadels«, einem markanten Backsteingebäude, heute unter Denkmalschutz stehend und als Rupertistadel geläufig (Salinenstraße 10-14). Die Stadt konnte sie zunächstvomSalinenamt, ab 1912 vom Straßen- und Flußbauamt für einen symbolischen Betrag von jährlich 12 Mark mieten. 1917 wurde die Sammlung in die 1913 eröffnete, städtische Wandelhalle (1958 abgebrochen) an der Haslacher Straße verlegt. Zumindest Teile von ihr kamen 1923 im Vorbau (zum Maxplatz) des Heimathauses zur Aufstellung.(33) Der Beschluss des Magistratskollegiums vom 23. August 1917, »dass es für jeden Fall nach dem Kriege einen für den Bau eines alpwirtschaftlichen Museums geeigneten Grund und Boden – in erster Linie auf dem alten Friedhofsplatze – unentgeltlich zur Verfügung stellen werde«, war da scheinbar schon in Vergessenheit geraten.

Vom Rathaus zum Heimathaus

1914 übernahm eine Persönlichkeit das Amt des Konservators, deren Name für immer mit dem Heimathaus in Verbindung bleiben wird. Wer und warum? Diese beiden Fragen beantwortet eine steinerne Gedenktafel an der östlichen Innenwand des Laubengangs gegenüber der Stadtpfarrkirche:

»DEM STIFTER / DIESES HAUSES /

JOSEF ANGERER / […] / IN DANKBARKEIT

/ DIE STADTGEMEINDE

TRAUNSTEIN«.

Aber der Reihe nach.

Josef Angerer erblickte am 10. Mai 1882 als Sohn des Zieglerwirts Josef Anton Angerer (1852 bis 1883) und seiner Frau Elisabeth, geborene Hölzl (1858-1936), das Licht der Welt.(34) Nach dem Studium der Architektur an der Technischen Hochschule in München kehrte er 1909 nach Traunstein zurück. Seine Verdienste für die Kultur aufzuzählen, die er in seinem kurzen Leben ansammelte, würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen.(35) Angerer war ein Mann der Tat, nicht der großen Worte, verbindend und verbindlich, der das Alte bewahren wollte und zugleich neuen Entwicklungen aufgeschlossen war. Konservator des Museums war nur eine seiner zahlreichen Aufgaben, derer er sich annahm – ehrenamtlich, versteht sich. Und hier gelang ihm 1915/16, in den schweren Jahren des Ersten Weltkriegs, die »käufliche Erwerbung der im Besitze der Altertumshändlerin Helene Kneitinger(36) hierselbst befindlichen, vollständigen alten Kücheneinrichtung« zum Preis von 1000 Mark. 289 Gegenstände, von ihm fein säuberlich aufgelistet, beginnend mit einem kupfernen Wasserschaff und endend mit dem Kochbuch »Die bayerische Köchin«, wurden am 20. Januar 1916 übernommen, in Kisten verpackt und im Keller des Realschulgebäudes an der Marienstraße eingelagert.(37) Zuvor hatten Angerer und seine Mitstreiter noch die Befreiung der Kupfer- und Messingobjekte von der Beschlagnahme für Kriegszwecke »mit Rücksicht auf den entschieden heimatkundlichen Wert der ganzen Küche und das schöne und geschlossene Gesamtbild, das sie bietet«, erwirkt.

Noch am 2. Mai 1918 hatte man dem von Angerer vorgeschlagenen »Ankaufe eines alten Kupferstiches 'Ansicht von Traunstein mit Saline' von Wamberger-Dillis […] von der Kunstsammlung Gerlingshaus in Worms« für 50 Mark zugestimmt. Wenig später erkrankte er, gesundheitlich seit jeher labil, schwer. Viel zu früh schied Josef Angerer am 7. November 1918 im Alter von nur 36 Jahren aus dem Leben. Am Grab hob Bürgermeister Vonficht »die unermüdliche Tätigkeit des Verstorbenen zum Wohle seiner Vaterstadt [hervor und] rühmte den ehrlichen, geraden Charakter und die große Bescheidenheit, mit der er alles tat, mit größter Uneigennützigkeit und ohne jeden persönlichen Vorteil.«(38) Dem ist nichts hinzuzufügen.

Inzwischen platzte das Museum im Rathaus aus allen Nähten. Dass sein Geburtshaus im Herzen Traunsteins diesen unhaltbaren Zustand beseitigen sollte, war Josef Angerers ausdrücklicher Wunsch. Und seine Mutter erfüllte ihm diesen schon wenige Monate nach seinem Ableben. Am 19. März 1919 überließ Elise Angerer ihr Haus Stadtplatz 3 »der Stadtgemeinde Traunstein […] zu Eigentum für Zwecke des städtischen historischen Museums«.(39) Die pittoreske Zieglerwirtschaft und der benachbarte Stadtturm nahmen nun die seit 1882 angesammelten Bestände auf. Mit Konservator Hanns Pauer, dem Sohn des Gründers,(40) dem Bürgermeister Vonficht am 2. April 1923 die Schlüssel des Heimathauses überreichte, begann eine neue Ära. Aber das soll nicht mehr Gegenstand dieser Abhandlung sein. Wer mehr darüber erfahren möchte, sollte unbedingt die noch bis 31. Oktober stattfindende Ausstellung »100 Jahre Museum im Heimathaus Traunstein« besuchen. Zusammen mit der begleitend herausgegebenen Broschüre zeigt diese von Veronika Leopold kuratierte Präsentation anhand ausgewählter Objekte vorzüglich die Geschichte des Stadtmuseums, dessen herausragender Standort auf diese hochherzige Schenkung zurückgeht.

Tatkraft, Mut und Weitsicht bewiesen die Verantwortlichen vor einhundert Jahren, als sie das Städtische Museum von der Beengtheit des Rathauses in das Heimathaus überführten; die Stichworte »Kriegsende, Revolution, Räterepublik, Hyperinflation« belegen, warum. Genau diese Eigenschaften braucht es auch in unseren Tagen, um es den Erfordernissen der Gegenwart anzupassen und so künftigen Generationen zu erhalten.

Franz Haselbeck

Anmerkungen:

20 Otto Mayr, geboren am 21. März 1833 in Straubing, 1886 nach Traunstein zugezogen, Direktor am Landgericht, 1896 zum Präsidenten des Landgerichts Eichstätt befördert.

21 Andreas Riegel, geboren am 7. Januar 1842 in Würzburg, Hauptmann a. D., 1895 nach Traunstein zugezogen, am 21. Februar 1907 hier verstorben, Verfasser des Reiseführers »Traunstein und seine Umgebung«, erschienen 1897 im Verlag G. H. Stifel.

22 Vermutlich Theodor Riegel, geboren am 19. Juli 1866 in München, Kunstmaler und Bildhauer; da er seine Arbeiten in Traunstein unentgeltlich ausführte, liegt eine Verwandtschaft zu Andreas Riegel nahe.

23 Friedrich Beck, geboren 1818 in Neuburg/ Donau, Kriegsministerialsekretär a. D., verstorben am 28. Dezember 1893 in Traunstein.

24 Titus Lanz, geboren 1834 in Memmingen, Bezirksgeometer, verstorben am 4. April 1888 in Traunstein.

25 Walburga Huber, geboren am 21. Juni 1826, Tochter des Höllbräus Martin Winklpainer und seiner Ehefrau Walburga Hofstetter, verheiratet mit Peter Huber (1826-1877), verstorben am 9. April 1901. Sie bedachte die Stadt mit mehreren Legaten zugunsten wohltätiger Einrichtungen.

26 Dies ist das Todesjahr von Friedrich Beck. Zeitlich eingeordnet sollte das Modell um 1890 werden.

27 Traunsteiner Wochenblatt v. 23.1.1900, S. 1.

28 Max Brunner (1847-1903), Rechtsanwalt, seit 1879 in Traunstein.

29 Das Armeemuseum wollte lediglich einen Teil der Sammlung (eine detaillierte Auflistung befindet sich im Akt wie Anm. 4) übernehmen und die geforderten 1000 Mark nur zahlen, falls das Traunsteiner Stadtmuseum im Gegenzug ihm einige »militärische Gegenstände« aus seinen Beständen überlassen hätte, darunter die berühmte Uniform des Peter Scheicher, was der Stadtmagistrat ablehnte.

30 Eugen Zink, geboren am 4. Dezember 1851 in Biberach, 1907 von München nach Traunstein zugezogen, Architekt und Lehrer an der Baugewerkschule Traunstein (=Meisterschule für Bauhandwerker, gegr. 1900), hier verstorben am 16. November 1932.

31 August Meier, geboren am 27. November 1875 in Amberg, Gymnasiallehrer, seit 1900 in Traunstein, 1913 wieder nach Amberg verzogen, Kriegsteilnehmer 1914-1919, 1937 als Oberstudienrat in München, Wendl- Dietrich-Straße 12, wohnhaft.

32 Dieser Abschnitt aus Stadtarchiv Traunstein: A 714/2, Alpwirtschaftliche Ausstellung 1910-1933.

33 Vgl. Stadtarchiv Traunstein: Bestand Historischer Verein Nr. 39, Vorschlag von Schierghofer zurAusgestaltung des Heimathauses, o. D., sowie Pauer, Hans: Das Traunsteiner Heimathaus, in: Das Bayerland 49/1938, S. 334-337.

34 Zumpf, Hugo: Die Geschichte der Angerer, in: Jahrbuch des Historischen Vereins für den Chiemgau zu Traunstein 2/1990, S. 21-35.

35 Siehe Haselbeck, Franz: Das grafische Werk des Münchner Architekten Klemens Thomas (1884-1914). Bemerkenswerte Zeugnisse der Traunsteiner Stadtgeschichte an der Schwelle zum Ersten Weltkrieg, in: Oberbayerisches Archiv 139/2015, S. 147-221, hier der Abschnitt »Josef Angerer – Förderer und Freund« (S. 159-163) mit weiteren Literaturangaben.

36 Helene Kneitinger, geboren am 28. Februar 1859 in Traunstein als Tochter des Höllbäcks Matthias Bauer und seiner Frau Helene Hilger), Antiquitätenhändlerin, geschiedene Frau des Bäckermeisters Ludwig Kneitinger (geb. 1872, um 1906 unbekannt verzogen), verstorben am 18. Januar 1942.

37 »Das miterworbene, zur Zeit noch im Boden der Kneitingerschen Küche liegende rote Ziegelpflaster soll nach mündlicher Übereinkunft dem städtischen Museum erst beim Verkauf des Kneitingerschen Anwesens oder bei Vornahme einer baulichen Veränderung in diesem Erdgeschoßteile des Kneitinger-Hauses überlassen werden.« Dieser Vermerk amEnde der von Angerer gefertigten Auflistung legt nahe, dass es sich bei der »Kneitinger- Küche« tatsächlich um die des ehemaligen Höllbäcks in der Höllgasse 1 handelte, wo Helene Kneitinger am 27. November 1906 erstmals einen »Raritätenhandel mit Altertümer[n]« gewerblich anmeldete.

38 Traunsteiner Wochenblatt vom 11.11.1918, S. 2-3.

39 Stadtarchiv Traunstein: A 321/1-2, Heimathaus 1919-1972.

40 Johann Baptist Pauer, Apotheker, geboren am 29. März 1882 in Traunstein, hier verstorbenam14. Juli 1942.

Teil I in den Chiemgau-Blättern Nr. 20 vom 20. 5. 2023

21/2023