»Richtig sammeln, schön gestalten, lebendig machen!«

Gründung und Entstehungsgeschichte des Traunsteiner Stadtmuseums – Teil I

Vor einhundert Jahren, am 2. April 1923, öffnete das Heimathaus seine Pforten. »In der alten Gaststube zum Zieglerwirt, wo in früheren Zeiten noch viele jetzt lebende Bewohner der Gegend zum frohen Trunke versammelt waren und [die] auch jetzt ihr altes, anheimelndes Gepräge noch voll bewahrt hat, hatte sich eine auserlesene Gesellschaft zum Festakt versammelt.« Dr. Georg Hager (1863 bis 1941), der Generalkonservator des Landesamts für Denkmalpflege, einer der zahlreichen Ehrengäste, wies »von hoher Warte aus« den Weg, den das Museum fortan einschlagen sollte: »Richtig sammeln, schön gestalten, wahrhaft lebendig machen!«(1)

Es begann in einer Apotheke

Die Geburtsstunde des Traunsteiner Stadtmuseums war allerdings deutlich früher. Ob ein erster Grundstock, den heimatkundlich interessierte Bürger ab 1828 zusammengetragen hatten, dem Stadtbrand von 1851 zu Opfer gefallen ist, wie man es in der Festschrift zum 100-jährigen Bestehen des Historischen Vereins für den Chiemgau zu Traunstein nachlesen kann, lässt sich anhand der schriftlichen Überlieferung nicht belegen.(2) Fakt ist, dass im Herbst 1873 der Apotheker Josef Pauer anmahnte, »einen Grundstein zu legen für eine Lokalsammlung von Alterthumsgegenständen und dergl[eichen], die noch historisches Interesse besitzen für […] Traunstein und seine nähere Umgebung. Wenig beachtet werden diese Sachen immer seltener werden […]. Es wäre daher gut und an der Zeit, die hier noch vorfindlichen Reste nach Möglichkeit zu sammeln und an einem geeigneten Platze […] aufzubewahren.«(3) Um seiner Anregung Nachdruck zu verleihen, offerierte er dem Stadtmagistrat seine eigene Sammlung »alterthümlicher Gegenstände von hystorischem Werthe«. Am 30. Oktober 1873 nahm das Kollegium diese großzügige Zuwendung zur – man höre – »Gründung eines städtischen Museums […] einhellig« an. Das »Verzeichniß der Gegenstände« umfasste 44 Positionen und erstreckte sich von der Vor- und Römerzeit über das Mittelalter bis hinein in die (damalige) »Jetztzeit«. Letztgenannte war unter anderem vertreten mit »Reminiscenzen aus dem großen Stadtbrand im April 1851 – Proben von verkohltem Getreide, geschmolzenem Fensterglas und Glockenmetall nebst zusammengebackenem Kupfergeld« sowie einem »Modell des Salinengebäudes (Sudhaus) in der Au, in Holz, mit Papier überzogen, gezeichnet und coloriert, nebst der Soolenleitung, diese mehr ideal gehalten, gefertigt 1860 von einem Salinenarbeiter, mit Glassturz«.(4)

»Möge der kleine Anfang recht anregend wirken!« Das war und blieb erst einmal Josef Pauers frommer Wunsch. Denn zunächst bestand dieses Museum, so scheint es, nur auf dem Papier. Gut Ding benötigt(e) eben Weile, genau gesagt, neun Jahre. Erst am 6. Juni 1882 machte der Stadtmagistrat Nägel mit Köpfen. Unter Punkt 6 der Tagesordnung behandelte er erneut den Antrag Pauers auf »Errichtung einer städtischen historischen Sammlung« – mit folgendem Ergebnis: »1. Die vom Hr. Pauer [sic] der Stadtgemeinde schenkungsweise überwiesenen, gesammelten Reste von alterthümlichen Gegenständen werden [Anm.: ein zweites Mal] acceptirt. 2. Das zur Aufbewahrung gedachter Sammlung vom Hr. Pauer in dessen Wohnhaus zur Verfügung gestellte Local soll diesem Zwecke vorläufig 3 Jahre dienen bezw. bestimmt werden. 3. Diese Dispositionsstellung erfolgt mit den darin befindlichen Schränke[n] und Stellagen von Seite des Herrn Pauers unentgeltlich. 4. Die Stadtgemeinde wird Eigenthümerin der zu dieser Sammlung geschenkten Gegenstände u[nd] werden letztere mit einer eigenen Marke [ge]kennzeichnet werden.(5) Weitere Details schlossen sich an, darunter auch, dass die Konstituierung eines »historischen Vereins zur Förderung dieses Zweckes […] anzustreben u[nd] möglichst zu fördern« ist; dazu sollte es erst weitere sieben Jahre später kommen.

Das Stadtmuseum aber war mit diesem Beschluss definitiv gegründet worden, jedoch nicht, wie von Pauer gewünscht, in einem öffentlichen Gebäude (an dem es wohl all die Jahre gemangelt hatte), sondern in seinem eigenen Haus, der Pauerschen Apotheke am Maxplatz. Beim Studium der Unterlagen(6) gewinnt man den Eindruck, dass der passionierte Sammler und Heimatforscher seine Rolle als (erster) »Konservator des städtischen Museums« pflichtbewusst und mit großem Engagement ausübte. Unter anderem erarbeitete er eine »Übersicht (Schema) der Eintheilung des Cataloges [= Systematik] für die Sammlung historischer, kunstgewerblicher und naturwissenschaftlicher Gegenstände«. Akribisch belegte er auch die Einnahmen und Ausgaben ab 1883 bis 1886. Dabei summierten sich die Ankäufe »an Documenten, Büchern, Zeitschriften, Bildern, Karten, Plaenen, Alterthümern, Münzen (1883 = 90 Mark), an Schnitzwerken, Schmuckgegenständen, Waffen und Naturalien (1884 = 60 Mark), an diversen Kunst- und Bekleidungs-Gegenständen, Hausgeräthen (1885 = 40 Mark) [sowie] an diversen prähistorischen und ethnographischen Gegenständen (1886 = 20 Mark)« auf insgesamt 210 Mark. Um welche Objekte es sich genau handelte, nannte er leider nicht. Dass er interessierten Bürgern und Besuchern der Stadt – in welcher Form auch immer – Zugang gewährte, davon darf man ausgehen.

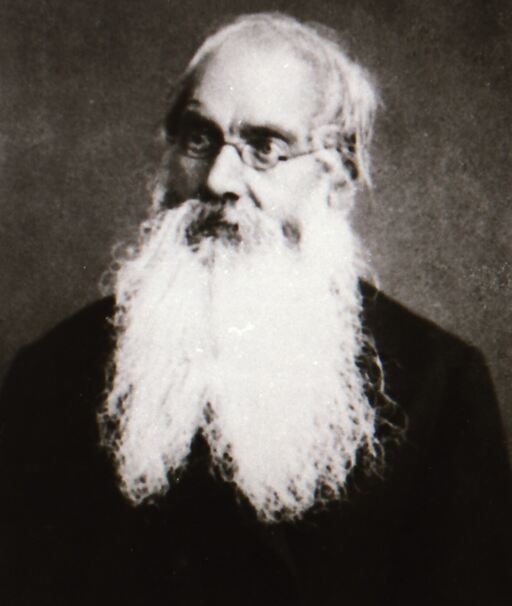

Dennoch war den Verantwortlichen sicher bewusst, dass dies keine dauerhafte Lösung sein konnte. Hinzu kam, dass Pauers Gesundheit bereits stark angegriffen war. Als er am 15. Januar 1888 »nach langem, mit größter Geduld ertragenem Leiden […] im 69. Jahre seines Lebens«(7) von dieser Welt abberufen wurde, sahen sich die Stadtväter um Bürgermeister Hofrat Joseph Ritter von Seuffert (1849 bis 1914, amt. 1878 bis 1909) zum Handeln gezwungen.

Im Rückgebäude des Rathauses

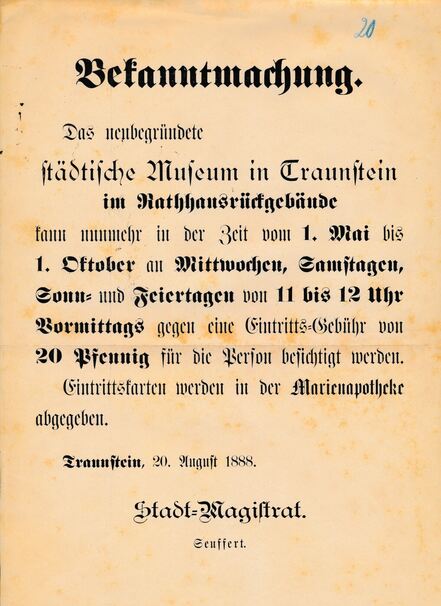

»Auf die Note der Frau Apothekersw[itwe Amalie] Pauer vom 29. März 1888 wird beschlossen, die Gegenstände, welche bisher für das städt[ische] Museum bei Apotheker Pauer verwahrt sind, in das im 1. Stock des Rathaushintergebäudes befindliche, große Zimmer zu verlegen und zu ordnen.« So lautet der Beschluss des Stadtmagistrats vom 5. April 1888. Genau zwei Wochen danach meldete Amtsdiener Georg Mulzer Vollzug. Alle Exponate waren an ihrem neuen Bestimmungsort. Vom 1. Mai bis zum 1. Oktober konnte dort jeweils mittwochs, samstags und an den Sonn- und Feiertagen von 11 bis 12 Uhr »Besuch entgegengenommen werden«. 20 Pfennige (das war etwa der Preis für eine Maß Bier) kostete der Eintritt. Karten konnte man in der Marienapotheke am Stadtplatz erwerben. Diese war im Besitz von Heinrich Hiedl,(8) der das Amt des Konservators übernommen hatte. Die Verantwortung hatte sozusagen von Apotheke(r) zu Apotheke(r) gewechselt.

Aber: Obwohl aus dem einen tatsächlich zwei Zimmer geworden waren, erwiesen sich diese als viel zu klein. »Es dürfte daher geboten sein, jetzt schon, wenn möglich, für ausreichendere Räumlichkeiten zu sorgen, um sie bis zum Frühjahre, zum Beginn der nächsten Fremden-Saison, beziehen und einrichten zu können«, so Hiedl in seiner am 22. September 1888 an den »verehrlichen Stadtmagistrat« gerichteten Bitte. Er stieß auf offene Ohren, denn der Magistrat hatte bereits die Wohnung des Stadtschreibers Jakob Huber im 2. Stock des Rathaus-Rückgebäudes als geeignete Alternative ins Auge gefasst. Ab dem 1. November war diese, nachdem Huber sehr rasch Ersatz gefunden hatte, »disponibel« und konnte entsprechend umgestaltet und eingerichtet werden. Am 1. Juni 1889 wurde die Ausstellung gewissermaßen zum zweiten Mal neu eröffnet. Zwischenzeitlich, am 11. Februar 1889, war auch der Historische Verein gegründet worden. Gemeinsam mit Bürgermeister und Magistrat kümmerte er sich fortan um das Stadtmuseum, das für mehr als drei Jahrzehnte eine Heimstatt gefunden hatte. Die Zusammenarbeit war konstruktiv und trug ein Jahr später erste Früchte. Für 5000 Mark erwarb man die hervorragende Mineraliensammlung des verstorbenen Josef Pauer von dessen Witwe, auch »in Ehrung des Andenkens des um die Stadt Traunstein verdienten Apothekers«.(9) Ein weiterer bedeutsamer Neuzugang sollte eigentlich der »Schild des Heinz von Stain« sein. Nikolaus de Beauharnais, Herzog von Leuchtenberg (1843 bis 1891), Besitzer des Schlosses Stein an der Traun,(10) wollte ihn dem neuen Traunsteiner Stadtmuseum, für das »Kaiserliche Hoheit […] warmes Interesse« zeigte, schon 1889 überlassen.(11)

Der Schild des wilden Heinz

Doch die Sache hatte einen gewichtigen Haken. Der mysteriöse Reiterschild befand sich seit 1874 als Leihgabe in der Waffensammlung des Bayerischen Nationalmuseums in München. Dort zeigte man sich über dieses Ansinnen wenig begeistert. »Die Hinwegnahme […] aus unserer Sammlung, um das kostbare Stück einem zur Zeit noch ganz geringfügigen, unbekannten und wohl auch ziemlich aussichtslosen Museum in Traunstein zu geben«, suchte Wilhelm Heinrich von Riehl (1823 bis 1897), seit 1885 Direktor dieses hohen Hauses, mit allen Mitteln zu verhindern. Einfach so konnte und wollte der Herzog seine »nach Traunstein in so bestimmter Form gemachte Zusage« nicht zurücknehmen. »Allein, wenn etwa von Seiten des Nationalmuseums dem Traunsteiner Museum ein gewisser Ersatz für den Schild geboten werden könnte«, dann sähe die Sache natürlich anders aus. Und da hatte von Riehl einen Vorschlag: »Wir besitzen im Depot eine Menge von Gegenständen, die bei Massen-Ankäufen nothgedrungen miterworben wurden und für unsere Sammlung werthlos sind, weil wir viel bessere Stücke derselben Gattung haben, wir besitzen außerdem wirkliche Dubletten, viele Gipsabgüsse, die später durch Originale verdrängt wurden und dergleichen. Unter diesen Dingen, die nur einen Ballast unseres Depots bilden, sind viele für ein kleines und noch armes Museum höchst schätzbar und könnte das Traunsteiner Museum sehr zufrieden sein, wenn wir ihm eine Anzahl derselben abtreten, und zwar zum Eigenthum, da ein Vorbehalt eventueller Zurücknahme hier keinen Sinn hätte.«

Man reibt sich als Leser dieser Zeilen verwundert die Augen. Billige Massenware, teilweise, wie an anderer Stelle ergänzt, schadhaft, und Kopien bot man dem »armen Verwandten« als Ersatz für einen kunstvollen Schild an, »dessen Abgang eine wirkliche Lücke in unserer Waffen-Sammlung bilden würde«. Konnte man das ernst nehmen? Ja, man konnte! Alle Beteiligten zeigten sich mit dem Kompromiss einverstanden. Vielleicht hatten sich die wackeren Traunsteiner Heimatfreunde von den gewichtigen Namen (der Institution und/oder ihres handelnden Vertreters) blenden lassen und zudem die Donation einer größeren Anzahl von Objekten höher bewertet, als die (nur) leihweise Überlassung eines einzelnen, wenn auch spektakulären Stückes. Der Ton, den Direktor von Riehl nun anschlug, war jedenfalls deutlich milder und trug den Verhältnissen in der Provinz Rechnung; vielleicht war er aber über den »Gang dieser Verhandlungen, [der] ein überraschender war«, auch einfach nur erleichtert.

»Das städtische Museum in Traunstein, welches ich persönlich in Augenschein nahm, macht den Eindruck einer zwar noch kleinen, aber doch für die Stadt und [die] Umgebung wichtigen und gut verwalteten Sammlung, so daß die nachbezeichneten Gegenstände, welche der Traunsteiner Vorstand sehr gerne als Aequivalent annehmen will, dort ganz nutzbringend angelegt sein würden«, berichtete er am 29. April 1890 dem Kultusministerium. Was letztendlich genau hierher kam, stellte der Historische Verein in seinem 2. Jahresbericht unter der Rubrik »Erwerbungen für das städt. Museum« stolz einer interessierten Öffentlichkeit vor. Verschiedene Medaillen, zwei geschnitzte Brustbilder von Heiligen, ein Relief aus Speckstein mit dem Motiv der Heiligen Dreifaltigkeit, »Gypsabgüße der 12 Apostel vom Sebaldusgrab in Nürnberg von Peter Vischer«, eine »Wodgowoodtasse« (gemeint war wohl englische Wedgwoodware), aber auch eine Wallbüchse mit Radschloß« aus dem 17. Jahrhundert finden sich unter anderem in diesem bunten Konvolut »höchst interessanter Gegenstände«.

Was bleibt, ist die Frage nach dem Schild. Nach wie vor ist er im Nationalmuseum dauerhaft ausgestellt als »Flügeltartsche des Caspar Aspach«, datiert 1480.(12) Die Familie Aspach gehörte dem steirischen Uradel an; mehr weiß man über den genannten Caspar nicht. »Tartsche« bezeichnet einen unregelmäßig rechteckig geformten Schild mit Wölbung und gemaltem Wappen. Die »Flügeltartsche« war an einer Seite nach oben verlängert und bot so Arm und Nacken Schutz. »Aufgrund der aufwändigen Bemalung handelt es sich kaum um einen Schild, der für den Kampf bestimmt war, trotz der auf der Rückseite korrekt angebrachten Ösen für die Riemen.«(13) Vielmehr stand sehr wahrscheinlich die repräsentative Intention im Vordergrund. Wann, wie und warum er nach Stein gekommen war, kann nicht mehr nachvollzogen werden. Mit dem sagenumwobenen Raubritter und Mädchenräuber Heinz von Stein, der den Beinamen »der Wilde« trug,(14) hat er, soviel ist sicher, nichts zu tun. Immer wieder gerne werden bei Führungen durch die mittelalterliche Höhlenburg die sich um ihn rankenden schaurigen Geschichten erzählt, damit den Besucher, wenn er durch die dunklen Räume wandert, auch ganz gewiss die Gänsehaut beschleicht. Historische Zeugnisse für den »wilden Heinz« und seine Schandtaten aber sucht man vergebens.(15) Indem er ihm diesen Schild zuschrieb, hat auch Nikolaus Herzog von Leuchtenberg seinen Teil zur Legendenbildung beigetragen.

Archäologische Funde

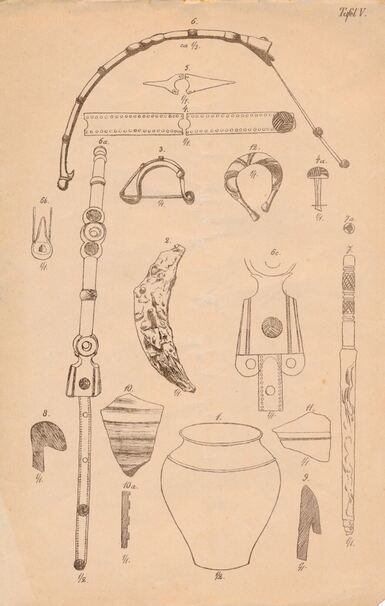

Wenn auch, diese Feststellung muss bei allem Lokalpatriotismus erlaubt sein, dieses prachtvolle Objekt zweifelsohne im Bayerischen Nationalmuseum (und nicht in Traunstein) den ihm gebührenden Platz gefunden hat, »aussichtslos« war die Präsentation im Rathaus nicht – im Gegenteil. Einen besonderen Beitrag leistete der Historische Verein mit archäologischen Grabungen im näheren Umkreis. »Ist auch vieles an kunst- und kulturgeschichtlichen Gegenständen, an alten Dokumenten verloren gegangen, unter dem Boden ruhen unzweifelhaft noch reiche Schätze und auf solche können wir in unserem Gaue sicher rechnen. Die Besiedelung unserer Gegend reicht weit zurück; sie war längst bewohnt, bevor die Römer hievon Besitz ergriffen. Neues Zeugnis hiefür gibt das im Garten des Herrn Schwarzmüller(16) dahier aufgedeckte Grab, in welchem sich höchst interessante Beigaben aus der sog. La-Tène-Periode – den ersten vier Jahrhunderten vor Christus – vorfanden, darunter ein Unicum, eine Art Spange, deren Bestimmung speziellen Forschern noch vorbehalten ist. Eingehenden Bericht hierüber mit Zeichnungen(17) werden die nächsten prähist[orischen] Blätter von Dr. Raue bringen.«(18)

»Wie […] schon erwähnt, hat der Verein die Ausgrabung eines römischen Wohnhauses bei Erlstätt in Angriff genommen. Die Fortsetzung dieser Grabungen wurde durch die nasse Witterung des Jahres 1890 sehr gehindert; doch sind wieder zwei neue Gelasse [= Räume] aufgedeckt worden, wobei ein schöner Mosaikboden und eine gewölbte Heizvorrichtung zum Vorscheine kamen. Am meisten beschäftigten den Verein die Ausgrabungen im Haidforste und bei Hörpolding. Im städtischen Haidforste befindet sich neben ausgedehnten Hochäckern eine Gruppe von mehreren Hügeln, welche Gräber aus prähistorischer Zeit bedecken. Der größere dieser Hügel wurde unter Leitung des Vereinsvorstandes abgedeckt […]. In diesem Hügel fanden sich zwei Brandschichten vor, ferner Kohlen und calcinierte Knochen, welche auf Leichenverbrennung schließen lassen, sowie Geschirrscherben, teils glatt, teils mit geometrischen Linien hübsch verziert. Außerdem wurden Eisenstücke aufgefunden, welche sich als eine Pferdetrense und als Beschlagteile von einem Zaum- oder Sattelzeug herausstellten. […] Die Grabungen bei Hörpolding betreffen Reihengräber aus der Völkerwanderungszeit vom 5. bis 8. Jahrhundert. […] In den Gräbern, welche noch im Spätherbste aufgemacht werden konnten, fanden sich als Beigaben bei Männern Schwerter, Pfeilspitzen mit Widerhacken und Messerchen, bei Frauen Thonund Glasperlen. Von den Schwertern ist besonders ein zweischneidiges, eine sogenannte Spatha, bemerkenswert. […] Wie den Ausgrabungen, so wendete die Vorstandschaft ihre Aufmerksamkeit auch dem städt[ischen] Museum zu, welches wie im verflossenen Jahre durch Geschenke sowie Anschaffungen wieder einen bedeutenden Zuwachs an historisch merkwürdigen [= besonderen] Gegenständen erhalten hat. Am wertvollsten aber wurde das Museum durch die Ausgrabungsfunde des Vereines selbst bereichert; dieselben sind in Fachkreisen als Gegenstände von großer wissenschaftlicher Bedeutung anerkannt.«(19)

Franz Haselbeck

Anmerkungen:

1 Zur Eröffnung des Heimathauses siehe: Oberbayerische Landeszeitung, 3.-5.4.1923, jew. S. 1.

2 Bauer, Hanna: Aus der Vereinsgeschichte, in: Jahrbuch des Historischen Vereins für den Chiemgau zu Traunstein 1/1989 (= Festschrift 100 Jahre Historischer Verein), S. 7-27, bes. S. 7.

3 Stadtarchiv Traunstein: A III 4/26, Anlage eines städtischen Museums 1873.

4 Dieses Modell, lange Teil der Schausammlung im Salinenraum des Heimathauses, befindet sich aktuell im Depot (Inventar-Nr. 496). Letztmals ausgestellt war es 2019 in der Alten Wache des Rathauses, begleitend zur Eröffnung des Salinenparks. Entgegen der Pauerschen Liste ist es »1850« datiert.

5 Stadtarchiv Traunstein: P I Ratsprotokolle 1882, f. 220-221.

6 Stadtarchiv Traunstein: A 321/1-1, Städtisches Museum 1887-1932. Aus diesem Akt wurde, soweit nicht anders vermerkt, der vorliegende Beitrag erarbeitet.

7 Traueranzeige, in: Traunsteiner Wochenblatt v. 17.1.1888, S. 4.

8 Heinrich Hiedl, geboren 1842 in Landau/ Pfalz, zugezogen von Ellingen (Mittelfranken), hatte 1884 die (1877 eröffnete) zweite Apotheke in Traunstein übernommen. Er war zugleich Gründungsvorsitzender des Historischen Vereins. 1893 verzog er nach München-Schwabing.

9 Der Kauf wurde am 11. Juni 1890 beurkundet. Die umfangreiche Sammlung wurde ab 1893 als Leihgabe in die Realschule an der Marienstraße ausgelagert und dort präsentiert. Schon 1871 hatte Pauer der Stadt »unentgeltlich seine auf 7000 Gulden geschätzte Naturaliensammlung zum Gebrauche beim Unterricht in hiesiger Gewerbeschule« überlassen (Stadtarchiv Traunstein: Bestand Historischer Verein Nr. 35, Überlassung der »Naturaliensammlung« des Joseph Pauer an die städtische Gewerbsschule 1871-1874).

10 Siehe: http://www.freundeskreisleuchtenberg.de/nikolaus_1/ (27.3.2023).

11 Dieses Kapitel aus Bayerisches Nationalmuseum München Dokumentation: Erwerbungsakten ER2398.

12 Siehe: https://www.bayerischesnationalmuseum.de/sammlung/00047796 (29.3.2023).

13 Beuing, Raphael: Schilde im Bayerischen Nationalmuseum, in: Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München 46 (= Schriften der Forschungsstelle Realienkunde

4), München 2019, S. 147-175, bes. S. 162-166. Dem Verfasser sei an dieser Stelle, wie auch seinem Kollegen Dr. Jens Burk, für kollegiale Hilfe und die Bereitstellung der Unterlagen herzlich gedankt.

14 Ohne Angabe: Heinz von Stein der Wilde genannt, als Mädchenräuber und Raubritter nach dem Leben geschildert, Burghausen, um 1840; online unter: https://opacplus.bsb-muenchen.de/title/BV001493345 (11.4.2023).

15 Schubert, Hans-Jürgen: Burg- und Schlossanlage Stein an der Traun; https://www.steiner-burg.de/geschichte (11.4.2023).

16 Wahrscheinlich Albert Schwarzmüller (1858-1944), Gärtner, Wasserburger Straße 2, bis 2011 Gärtnerei Pertl.

17 Hiedl, Heinrich: La Tène-Grabfund bei Traunstein (Oberbayern), in: Prähistorische Blätter 4/1890, S. 49-52 u. Tafel V (vgl. Abbildung). 18 1. Jahresbericht des Historischen Vereins für den Chiemgau, Traunstein 1890, S. 5.

19 2. Jahresbericht des Historischen Vereins für den Chiemgau, Traunstein

1891, S. 2-4.

Teil II in den Chiemgau-Blättern Nr. 21 vom 27. 5. 2023

20/2023