»Richarda – der gute Weg in die Zukunft«

Historienspiel zum Jubiläum 650 Jahre Stadt Traunstein

So manche Protagonisten der Geschichte, besonders wenn sie weiblichen Geschlechts waren, tauchen oftmals in der späteren Geschichtswahrnehmung völlig unter, obwohl ihr Geleistetes auch Beachtung hervorrufen müsste.

Zu diesen »Vergessenen der Historie« gehört zweifellos die ehemalige niederbayerische Herzogswitwe Richarda von Jülich. Ihre Vita und speziell ihr Engagement für die Stadt Traunstein um eine landesherrlich verbriefte Regelung des Traunsteiner Salzrechtes war schon auch beachtlich, war zumindest ein umsichtiges Wirken auf einem Nebenschauplatz der Geschichte. Nun wurde ihre Anwesenheit in Traunstein insbesondere das Wirken dieser relativ unbekannten Frau zu einem Freilichttheater aufgearbeitet und soll im Rahmen der 650-Jahr-Feier des Traunsteiner Stadtrechts zur Aufführung gelangen.

Ein Historienspiel wird, so sehr man sich auch bemühen mag, der Wirklichkeit nahe zu kommen, diese nur unzureichend widerspiegeln. Der Unterhaltungsfaktor darf dabei vordergründig sein, muss er sogar, weil er vom Publikum gefordert wird.

Der Autor hält es daher mit diesem Beitrag für angebracht, den Fokus auf die Tatsachen zu richten, auf das wirklich Verbürgte, um einer Geschichtsfälschung zu entgehen.

Richarda (auch Richardis geschrieben) wurde am 7. März des Jahres 1314 als legitime Tochter des Grafen Wilhelm VII. und dessen Gattin Elisabeth von Brabant in der niederrheinischen Grafschaft Jülich geboren(1). Neben der Rheinpfalz waren die niederrheinisch-holländischenGrafschaften Jülich, Kleve und Berg schon zu frühen Zeiten Spekulationsobjekte der Wittelsbacher. Daher war es Ziel, sie durch Verheiratungen an das bayerische Herrscherhaus heranzuführen. Der große Einfädler solch ehelicher Verbindungen zum Zwecke territorialer Erweiterungen war kein Geringerer als der Kaiser selbst. Ludwig IV. der Bayer, war bekannt dafür und war auch der Ehevermittler im Falle Richardas.

Im zarten Mädchenalter von gerade einmal 15 Jahren wurde sie mit dem damals 18-jährigen, niederbayerischen Herzog Otto IV. verkuppelt. Liebe oder Abneigung war dabei kein Thema. Den kaiserlichen Anordnungen war unbedingter Gehorsam entgegen zu bringen. Im Jahr 1330 fand dann auch die Hochzeit statt(2). Das junge Paar zog in die Herzogsburg von Burghausen ein, der damaligen Residenzstadt für das südliche Niederbayern, zu dessen Einzugsbereich auch Traunstein, sowie der gesamte Chiemgau bis hin zur Tiroler Landesgrenze gehörte.

Wenn in einer Spielszene die Kammerzofe der Herzogin so ganz nebenbei erwähnt, das die »edle Frau« in Burghausen wohl ihre schönsten, aber auch ihre schmerzlichsten Tage erlebte, dann mag das zutreffen. Bereits im frühen Kindesalter starb ihr gemeinsamer Sohn und bald darauf (1334) der junge Herzogsgatte im Alter von 27 Jahren. Während seiner Regierungszeit war dieser in einem ständigen Streit mit seinem Bruder Heinrich verwickelt, den er schließlich de facto enterbte. Jenem Heinrich XIV. gelang es aber später auf Umwegen doch noch an die Macht zu kommen und die Residenz Burghausen für sich einzufordern(3). Als das geschah, ist davon auszugehen, dass von diesem Moment an für die Herzogswitwe und Schwägerin des verhassten Bruders in Burghausen kein Platz mehr war.

In Traunstein aber war Platz. Die VesteTruna,wenn man sie so benennen will, war nach dem Abgang des Geschlechts der Trauner als Herzogsburg in den Besitz der Wittelsbacher übergegangen(4) und es gibt Vermutungen, dass Herzog Otto IV. noch vor seinem frühen Tod die Burg über dem Traunbogen ausbauen ließ, vielleicht sogar im Hinblick auf einen Witwensitz für seine Frau Richarda. Zu dieser Annahme fehlen allerdings schriftliche Belege. Die Veste dürfte damals schon ein ähnliches Aussehen gehabt haben, wie sie dann 200 Jahre später Philipp Apian erstmals zeichnete. Sie war sicherlich nicht übermäßig exklusiv angelegt und ausgestattet, aber sie erfüllte ihren Zweck als Sitz eines Pfleggerichtes. Und darben musste die Herzogswitwe Richarda auch in Traunstein nicht. Die üppigen Reichnisse, von der sie aus ihrer Burghausener Zeit immer noch zehren konnte, scheinen recht konfortabel gewesen zu sein. Immerhin standen ihr ursprünglich sogar noch die Abgaben einiger Inn- und Salzachstädte zu. Als aber der Kaiser 1347 verstarb, musste sie einen Teil davon der Kaiserwitwe Margarethe abtreten. Es verblieben ihr aber Traunstein, Rosenheim, Brannenburg und Marquartstein(5). Die Scharwerkdienste der Pfleggerichtsbauern kamen als Sonderleistungen noch dazu.

In einer zweiten Ehe heiratete Richarda den unbedeutenden Grafen Engelbert III. von der Mark(6). Eine Liaison die keine nennenswerten geschichtlichen Spuren hinterlassen sollte. Es war also, salopp ausgedrückt, in Traunstein auszuhalten, auch für eine Herzogin, dessen Titel sie weiterhin trug, der sie wie es anzunehmen ist auch dazu bewog, mit zunehmender Dauer ihres Aufenthalts über dem Traunfluss, die Augen für die Belange ihrer nächsten Umgebung zu öffnen. Ob Herzogin oder nicht, als Frau war sie nicht rechtsfähig oder nur sehr bedingt. Ihr zur Seite stand ein Vitzthum, damals Hans Toerringer(7), ein Richter, damals Jacob Stettner, Zacharias Vorherr und Henricus von Raich(8) und ein Kastenverwalter für das Zehent- und Geldwesen. Unverzichtbar war auch der Scherg, der für den Strafvollzug zuständig war und der Büttel, eine Art Amtsbote. Das war das wichtigste männliche Personal, das auf der Veste ein- und ausging und die Rechts- und Finanzangelegenheiten regelte. Die einst verwitwete Herzogin hatte allenfalls die Funktion einer Repräsentantin für ein wichtiges Teilgebiet des wittelsbachischen Herrschaftsbereiches und in dieser Rolle als Statthalterin muss man sie auch sehen.

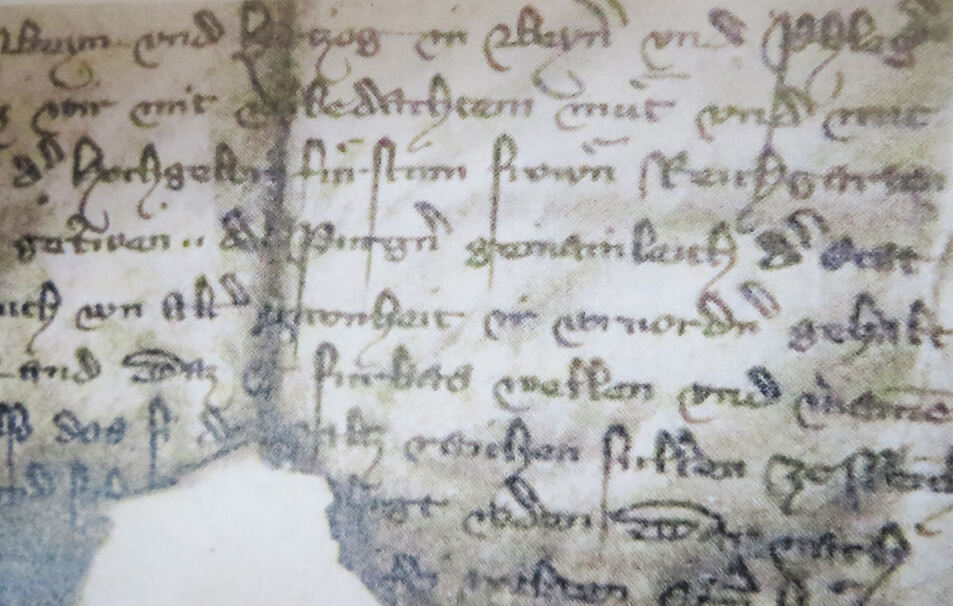

An dieser Stelle ist es nun angebracht, auf den wichtigen Satz in dem obigen Schreiben einzugehen, in dem 1359 von Herzog Stephan II. das Salzniederlagsrecht zu Gunsten Traunsteins geregelt wurde. In dem heute noch im Traunsteiner Stadtarchiv vorhandenen Pergamentschriftstück, das zu den ältesten Archivalien der Stadtgeschichte zählt(9), steht teilauszüglich geschrieben: »Wir Stephan der Jung, von Gottes Gnaden Pfalzgravn bei R(h)ein und Herzog von Baiern und Pfleger zu Trawnstain gestehen offenlich mit dem Brief dass wir mit wolbedachten Mut und mit guter Vorbereitung und Anweisung unserer lieben Mumen der hochgeehrten Fürstin Frauen Reicharten Herzogin in Bayern und nach Rat unseres Rates unserer lieben Getreuen den Purgern ze Trawnstain die besondere Gnad getan haben als es auch von alter Gewonhait ire Urvordern gehabt, daß ain rechte Nyderlag des Salz da sey.«

Es ging also in diesem Schreiben darum, das alte Recht auf die Niederlegung des Reichenhaller Salzes in den Traunsteiner Salzdeponien sicherzustellen, die damit verbundenen Zölle abzusichern und den Salztransport von Reichenhall nach Traunstein zu regeln. Das Schriftstück wurde im Beisein von dem damals regierenden Herzog Stephan II., genannt »der Junge«, oder »mit der Hafte«, der gleichzeitig auch das Pfleggericht Traunstein vertrat, auf der Veste zu Traunstein verfasst. Ein bedeutender stadtgeschichtlicher Vorgang allemal, der voraussetzt, dass die Herzogswitwe Richarda über eine längere Dauer vor Ort gewesen sein musste.

Aber welche Rolle kam ihr dabei zu? Offenbar, so verrät der Text, hatte sie in Absprache mit der Bürgerschaft gut vorbereitet deren Rat eingeholt, deren Anliegen eingebracht und schließlich den amtierenden Herzog zum rechtmäßigen Vollzug angewiesen. Sie war also mit den Problemen der Stadt vertraut und war bei dem Rechtsakt eine vom amtierenden Herzog hochgeschätzte und respektierte Persönlichkeit »unsere liebe Mumme (Tante?), die hochgehrte Frauen Fürstin«.

Natürlich war es weder von der Herzogswitwe noch vom regierenden Herzog Stephan ein reiner Freundschaftsdienst für die heranwachsende Stadtgemeinde »Trawenstain«, zu der sich beide veranlasst fühlten, um dem Schreiber »mit wohlbedachtem Mut« in ihrem Sinne die Feder zu lenken. Hinter den Zeilen verbirgt sich natürlich auch der landesherrliche Eigennutz, der aus Mauten und Zöllen des Salzhandels entsprechende Gewinne erwartete.

Das Spiel nennt sich: Richarda – Der gute Weg in die Zukunft. Tatsächlich war diese erneute Bekräftigung des alten Salzrechtes, obgleich sie anfangs nicht ohne Reichenhaller Proteste verlief, auf längere Sicht gesehen, so etwas wie ein Drehmoment für eine wirtschaftliche Weiterentwicklung der Stadt. Von diesem Zeitpunkt an holten nun die Traunsteiner Salztransporteure das begehrte Handelsgut in Reichenhall ab, lagerten es in ihren Gewölben ein und die Fuhrwerke aus Wasserburg oder Rosenheim entrichteten den Zoll und transportierten es an die Innstädte, um es von dort weiter zu verhandeln. Das im 15. und 16. Jahrhundert zur Blüte gelangte Salzsenderwesen(10) stand jedenfalls von diesem Zeitpunkt an auf festen Boden und konnte von nun an auch in Traunstein zu einem gediegenen Wohlstand beitragen.

Im Historienspiel wird der »edlen Frauen Herzogin Richarden« nicht ganz zu Unrecht Edelmut angedichtet. Nicht deshalb, weil sie verschiedenen Klöstern Zoll- und Mautfreiheit gewährte und diesen das Salz ohne Zuschläge zukommen ließ(11), was ohnehin seit Kaiser Ludwigs Zeiten gängige Praxis war, um das klösterliche Wesen mit dem herrschenden Haus in Verbindung zu bringen, sondern weil sie in einem verbürgten Fall mit Geldmitteln (Renten) für einen Schaden gutstand, für den sie sich persönlich verantwortlich fühlte. Aus einem Schriftstück im Hauptstaatsarchiv München geht hervor, dass »sie im Januar des Jahres 1357 dem Hanns Toerringer vom Stein zum Ersatz des von ihm in ihrem Dienste erlittenen Schadens einen jährlichen Zins aus den Zoll zu Traunstein bzw. einer zur Zeit dem Hanns und Georg Freuntsperger zustehende Geldrente« zukommen ließ(12). Es bleibt allerdings unerwähnt, um welche Schäden es sich dabei handelte. Ihre Zofe wird zu diesem Vorgang im Spiel sagen: »Des macht a ned a jede!«

Den Kirchen und Klöstern zeigte sich die Herzogswitwe lebenslang zugeneigt. Das belegen viele Schutzbriefe(13) die sie erteilte, besonders der Kirche von Reichenhall »Ecclesia ad salinas« fühlte sie sich verbunden. Dem Reichskloster Ebersberg gewährte sie 1346 erstmals die zollfreie Einfuhr des »gnadenreichen« Salzes(14). Ebersberg erreichte zu jener Zeit so etwas wie eine Sonderstellung im Wallfahrtswesen, denn sie verwahrte als wundertätige Reliquie die Hirnschale des Pestheiligen St. Sebastian. Die große Pestpandemie der ausgehenden ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, der bekanntlich 20 Millionen der europäischen Bevölkerung zum Opfer fielen, warf ihre Schatten bereits voraus und war in den Köpfen schon gegenwärtig. Und da ärztliche Hilfe in Seuchenzeiten nicht zu erwarten war, setzte man auf die Fürsprache der Heiligen, oder wie es im Spiel deutlich wird, auf die absurden und schamanenhaften Heilmethoden der Gesundbeter. Richardas angeheiratete Verwandtschaft, welche Bayern als alles andere als eine politische Geschlossenheit darstellte, mochte ihr im Blick auf Vorgänge in München, Landshut und Straubing manche Sorgenfalte bereitet haben. Die Zerstrittenheit unter den Brüdern beinah jeder Generation und jeder Linie, von denen sich jeder gleichberechtigt »Herzog« nennen, Erbansprüche geltend machen und Regierungsbeteiligung einfordern konnte, führte zu ständigen Landesteilungen. Diese konnten erst anderthalb Jahrhunderte später durch das Primogenitur-Gesetz beendet werden.

Angehäufte Schuldenberge, Skandale und Affairen, morganatische Liaisonen, wie zum Beispiel jene des Herzogs Otto V. »des Faulen« mit einer Müllerstochter(15), erschütterten gelegentlich das Standesbewusstsein des bayerischen Adels und drangen ungewollt bis in die letzten Winkel der Teilherzogtümer.

Wenn im Spiel abschließend die Zofe verlauten lässt, dass im Hause Wittelsbach » früh gefreit, früh geheiratet, aber auch früh gestorben wird«, so trifft das wohl auf die Herzogin Richarda zu, aber auch auf eine ganze Reihe anderer aus dieser Dynastie. Richarda starb im Alter von 46 Jahren imJahr 1360, also ein Jahr nach ihrem positiven Einwirken auf das Traunsteiner Salzwesen. Sie wurde in Landshut-Seligenthal bestattet.

Albert Rosenegger

Quellen:

M. Spindler, Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. II, Das alte Bayern, München, 1988.

H. F. Nöhbauer, Die Wittelsbacher, München, 1979.

Genealogie der frühen Herzöge von Bayern aus dem Hause Wittelsbach, in: Wittelsbach und Bayern, Katalog zur Ausstellung, München, 1980.

H. Rall, Zeittafeln zur Geschichte Bayerns, München, 1974.

Gg. Schierghofer, Traunstein und das Salz, Traunstein, 1911.

Gg. Schrötter, Traunsteins Eintritt in die Geschichte, in: Deutsche Illustrierte Rundschau, Sonderausgabe zum 800-jährigen Bestehen Traunsteins, 1926, S. 6.

J. Jos. Wagner, Geschichte des kgl. bayerischen Landgerichts Traunstein,

J. Jos. Wagner, Topographische Geschichte der Stadt Traunstein, 1859.

H. Kasenbacher, Traunstein, 1980.

J. Scherbaum, Ministeralenburg und Herzogsveste, in: Jahrbuch Hist. Verein Chiemgau-TS, 2010.

Anmerkungen

1 Wagner, S. 207

2 Feßmaier,

3 Wikipedia, Otto IV., (Bayern)

4 F. Haselbeck, Herzogsburg, Veste und Pfleggericht Traunstein, in: Jahrbuch Hist. Verein Chiemgau-TS, 2005, S. 58-86.

5 J.G. Feßmaier, Stephan der Ältere, Herzog von Bayern,München, 1817, S. 211.

6 Genealogie

7 Wagner, S. 249.

8 Wagner, S. 251.

9 Stadtarchiv TS, Urkunde Nr. 3, 1359.

10 Schierghofer, S. 90-98.

11 Regesta boica VI, 115; VII, 256; IX,

12 HSTAM,Traunstein, Ger.Urk. fasc. 23, Nr. 260a.

13 Wagner, S. 207.

14 Regesta boica VII, 79.

15 Spindler, Bd.2

23/2025