Pfarrer Kneipp – der Wasserdoktor

Ein Life Coach der besonderen Art

Sebastian Anton Kneipp, geboren am 17. Mai 1821 in Stephansried, Obb., gestorben am 17. Juni 1897 in Wörishofen, war Priester, Hydrotherapeut und Naturheilkundler, dessen Lehre sich weltweit verbreitet hat und aktueller denn je ist.

Der Sebastian-Kneipp-Tag ist ein bundesweiter Gesundheitstag, der alljährlich zu seinen Ehren anlässlich seines Geburtstags am 17. Mai in einem Aktionszeitraum vom 13. bis 20. Mai gefeiert wird.

Am 17. Mai 2021 zum Beispiel wurde der 200. Geburtstag von Pfarrer Sebastian Kneipp mit einer Sonderbriefmarke gefeiert.

Sebastian Kneipp

Am 8.12.2015 wurde KNEIPPEN in das Bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

Wer war dieser Mensch, der als Sohn eines Webers mit zwei Schwestern und zwei Halbschwestern aufgewachsen ist, als Elfjähriger am Webstuhl und als Viehhirte mitarbeiten musste, sich als Knecht verdingt hat?

Zu dieser Zeit sollten gescheite Buben vom Land Pfarrer werden, sie wurden aufs Gymnasium geschickt, in Latein unterrichtet und auf ein Theologiestudium vorbereitet.

Als sein Elternhaus abbrannte, waren auch die 70 Gulden, die Sebastian für sein Studium erspart hatte, verloren. Ein Kaplan gab ihm Unterricht in Latein und ermöglichte ihm die Aufnahme ins Gymnasium Dillingen. 1848 konnte er das Studium der Theologie im Lyzeum Dillingen beginnen.

1846 war bei dem Studenten eine unheilbare Lungenkrankheit, wahrscheinlich handelte es sich um Tuberkulose, diagnostiziert worden. Da fiel ihm ein Büchlein in die Hände, geschrieben von Johann Siegemund Hahn »Unterricht von Kraft und Würkung des frischen Wassers auf die Leiber der Menschen«.

Selbstoptimierung, positiver Mindset, Mental Health Care sind das Gebot der Stunde. Die Verfasserin dieser Zeilen spricht lieber von innerer Balance und geht damit konform mit Kneipps Philosophie, die als die Elementenlehre der 5 Säulen – Wasser, Bewegung, Ernährung, Heilpflanzen und eben die Lebensordnung eine Struktur bekommen hat.

»Lernt das Wasser richtig kennen, es wird euch stets ein verlässlicher Freund sein.«

Ja, Sebastian hatte seinen Freund, seinen Schutzengel, seinen Mentor gefunden. 1849 ging er zwei- oder dreimal in der Woche zur Donau und tauchte eine kurze Zeit ins kalte Wasser ein. Er machte zu Hause Halbbäder und Güsse, und er wurde kräftig, er wurde gesund, und er hatte seine Berufung gefunden, Menschen im christlichen Glauben zu stärken und sie anzuleiten, auch an ihre Selbstheilungskräfte zu glauben.

1852 wurde Sebastian Kneipp die Priesterweihe im Augsburger Dom gespendet.

Kneipp hatte schon während seines Studiums angefangen, Kommilitonen erfolgreich mit Wasser zu behandeln und immer mehr Menschen baten ihn um Hilfe. Gerade den hoffnungslos Kranken und den Armen wandte er sich zu. Und dennoch wurde er von einem Apotheker wegen Geschäftsschädigung verklagt. Vor Gericht musste er eine Unterlassungserklärung abgeben, was ihn nicht daran hinderte, während einer Choleraepidemie zu helfen und auch zu heilen. Kleine Skandale, reinen Herzens erlebt, können auch eine gute Wirkung haben. Die Kirche wurde auf seinen »Nebenberuf« aufmerksam und Kneipp wurde nach Wörishofen als Hausgeistlicher der Dominikanerinnen versetzt.

Er bildete sich, die Landwirtschaft betreffend, aus, entwarf ein Entwässerungssystem und unterrichtete die Schwestern im Anpflanzen von Heilkräutern, dem Veredeln von Bäumen und in der Imkerei – und immer mehr Menschen kamen für seine Wasseranwendungen zu ihm.

Als 1873 ein Gesetz zur Kurierfreiheit herauskam, regten sich Ärztevereinigungen und medizinische Hochschulen darüber auf und auch Kneipp bekam weiterhin mehr Aufmerksamkeit.

Zehn Jahre später besuchte ein junger Arzt, Friedrich Bernhuber, Kneipp und nachdem er seine Skepsis überwunden hatte, bat er ihn, hospitieren zu dürfen. Kneipp bot ihm eine Zusammenarbeit an und von da an, hielten sie gemeinsam die Sprechstunden ab. Der Wasserdoktor und der »g'studierte« Doktor in gegenseitiger Wertschätzung!

1886 wurde Kneipps Buch »Meine Wasserkur« veröffentlicht, in dem er die Wasseranwendungen mit der Pflanzenkunde kombinierte. Kneipp behauptete nie, er habe die heilende Wirkung des Wassers »erfunden« und verweist auch in seiner Schrift auf Hahns Büchlein, das ihm damals das Leben rettete. (Anmerkung der Verfasserin dieser Zeilen: auch wertvolle SelfCoaching Anleitungen für die Lebensbalance wirken nur dann, wenn sie auch individuell verstanden und integriert werden.)

3 Jahre später folgt das zweite Buch: So sollt ihr leben, Winke und Rathschläge für Gesunde und Kranke.

Erst als ich daran ging, Ordnung in die Seelen meiner Patienten zu bringen, hatte ich vollen Erfolg.

Im Maße liegt die Ordnung. Jedes Zuviel und Zuwenig setzt an Stelle von Gesundheit die Krankheit.

Im August 1889 waren 4000 Heilsuchende nach Wörishofen gekommen. Hohe Geistliche und Adlige waren darunter, wie zum Beispiel Prinz Rupprecht von Bayern. Für Kneipp waren alle Menschen gleich, er sah ihre bedürftigen Körper und er sah in ihre Herzen.

Kneipp bereist ganz Europa und hält Vorträge.

Der Höhepunkt seiner »weltlichen Karriere« kommt 1893, als durch eine Vermittlung Papst Leo VIII. auf ihn aufmerksam wird, er eine Privataudienz erhält und er zum Päpstlichen Geheimkämmerer ernannt wird. Das Zusammentreffen mit dem Papst war eher eine Sprechstunde als eine Audienz.

Zuerst war er der Papscht und nachher war i der Papscht. (Kneipp Journal Januar/Februar 2024, S. 15 Harald Klofat)

Vom Patriarch von Jerusalem wird er auch zum Komtur des Ritterordens vom Hl. Grab zu Jerusalem ernannt.

Alfred Baumgarten wird erster Badearzt mit festem Gehalt und der Verpflichtung, arme Patienten kostenlos zu behandeln. Mit Zustimmung des Kneipp-Vereins, gegründet 1890 von Ludwig Auer, wird unter seinem Vorsitz der Internationale Verband der Kneippärzte gegründet.

Als die Barmherzigen Brüder zu seiner Unterstützung nach Wörishofen kommen, wird das Sebastianeum unter der Leitung des Priors Mittelpunkt des Kurbetriebs und Kneipp hält seine Sprechstunden nun dort ab.

Im August 1889 wurden in Wörishofen 4000 Heilsuchende verzeichnet, vier Jahre später kamen 33 130 Kurgäste – und über 100 000 weitere Tagesgäste.

Wörishofen verleiht am 1. Mai 1892 Pfarrer Kneipp, »dem edlen Menschenfreund« die EhrenbürgerUrkunde.

Trotz alledem kommt es immer wieder zu Anfeindungen, zu Brandstiftungen, zum Vorwurf von Profitgier, auch seitens der Presse.

In Zusammenarbeit mit Baumgarten verfasst Kneipp 1894 das Buch Mein Testament. Drei Jahre später geht sein Lebensweg zu Ende. Er war immer schwächer geworden, brauchte selbst Hilfe bei seinen Wasseranwendungen.

Am 17. Juni 1897 stirbt Sebastian Kneipp und wird auf dem Friedhof in Wörishofen beigesetzt.

Wörishofen bekommt am 6. März 1920 das Prädikat Bad Wörishofen.

Kneipp – ein Erfolgskonzept

Der Kneippbund e.V. für Gesundheitsförderung und Prävention ist mit seinen 160 000 Mitgliedern, 1500 Kneipp Vereinen im deutschsprachigen Raum, 450 Kitas und mit zertifizierten Einrichtungen und Fachverbänden die größte private deutsche Gesundheitsorganisation mit Sitz in Bad Wörishofen. Er gibt das 6-mal jährlich erscheinende Kneipp-Journal im Kneipp-Verlag heraus, und die Sebastian-KneippAkademie SKA bietet Kurse und Ausbildungen für das Kneippsche Gesundheitskonzept an.

Sebastian Kneipp hat dem Würzburger Apotheker Leonhard Oberhäußer, mit dem er eng befreundet war, bereits zu Lebzeiten exklusiv, weltweit und für alle Zeiten die Rechte übertragen, die pharmazeutischen, kosmetischen und diätischen Produkte weiterzuentwickeln, herzustellen und zu vertreiben. Aus dieser Partnerschaft wurde ein globales mittelständisches Unternehmen mit 500 Mitarbeitern in Deutschland und 700 Mitarbeitern weltweit, die Kneipp GmbH.

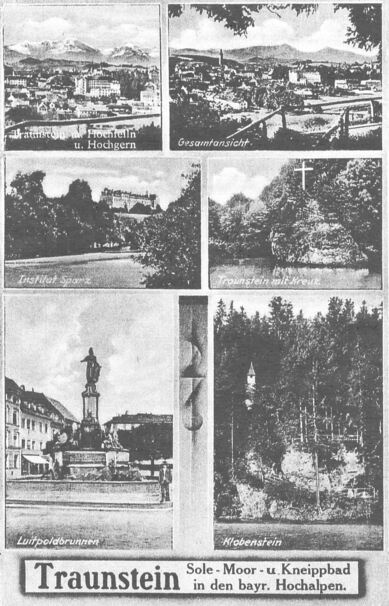

Traunstein und Kneipp

1896 besuchte Kneipp Traunstein. Er hielt einen Vortrag im Höllbräukeller und sah sich die Kuranstalt am Klosterberg an. Im Vorwort zur 12. Auflage hatte Kneipp 1889 angemerkt: Herr Dr. Georg Wolf hat in Traunstein, wo schon durch das frühere Bad die nötigen Gebäude vorhanden sind, eine neue Anstalt eröffnet. Herr Dr. Wolf ist ein ruhiger, besonnener und edler Charakter, hat in Wörishofen durch längere Zeit mein ganzes Heilverfahren gründlich erlernt und eingeübt, und ich glaube, dass ich diesen Arzt mit Recht den Patienten für das Heilverfahren meiner Wasserkur auf's Wärmste empfehlen kann.

Weiter führt er aus, dass Patienten aus Österreich und aus Ungarn nun eine näher gelegene Wasserkur-Anstalt besuchen können.

Kasenbacher schreibt in seinem Buch Traunstein Chronik einer Stadt in Wort und Bild S. 125, dass sich Traunstein schon auf dem besten Weg glaubte, ein zweites Wörishofen zu werden.

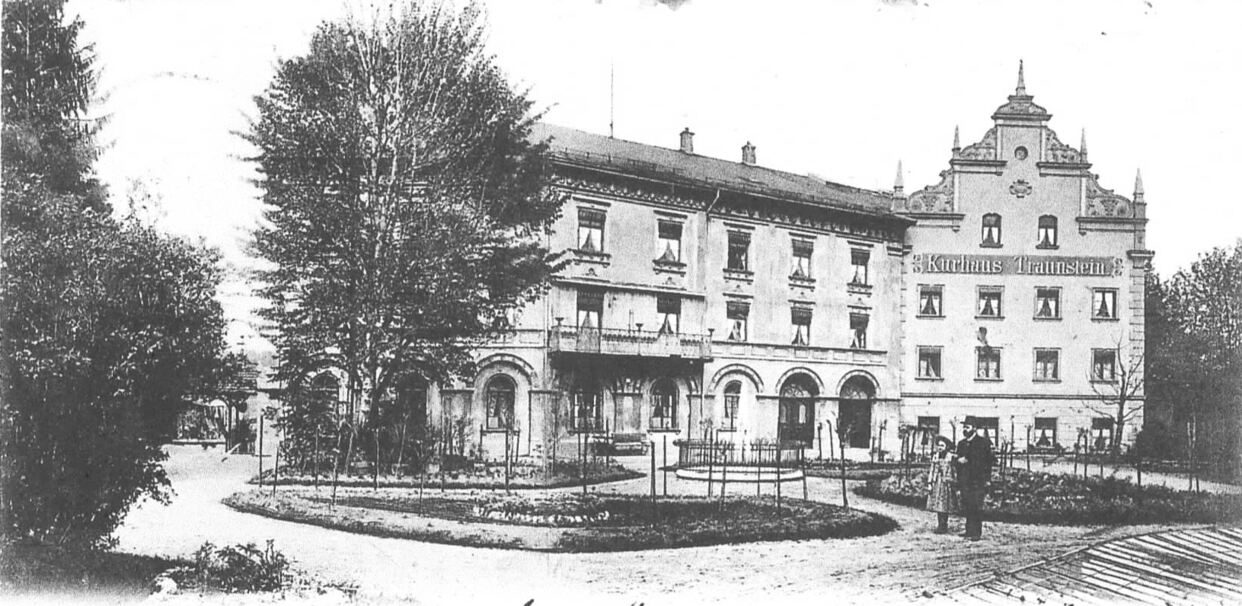

Immerhin hatte der Stadtapotheker und Bürgermeister Josef Pauer 1844 eine Mineral- und Solebadeanstalt mit 30 Zimmern errichtet, die 1896 zu einem Kurhaus mit 120 Betten umgebaut wurde, wo zudem Moor- und Kneippbäder verabreicht wurden.

Eine Wandelhalle wurde im Jahre 1913 für 500 Mark von Bad Reichenhall erworben, in der Kurkonzerte veranstaltet wurden und man Mineralwasser aus Bad Empfing und Adelholzen trinken konnte.

1938 wurden Kneipp Tretanlagen, die Unterforsthuber Anlage und »Kaltes Bründl« bei Empfing errichtet.

1938 durfte unsere Stadt Traunstein die Bezeichnung »Luftkurort« und bald darauf auch »Kneipp-Kurort« führen.

Der Zweite Weltkrieg machte alle bisherigen erfolgversprechenden Anstrengungen der Stadt zunichte. Das Kurhaus am Klosterberg wurde umfunktioniert, die Wandelhalle nicht mehr genutzt. 1964 wollte man im Eschenforst oberhalb der Weinleite ein Kurheim errichten. Dieser Plan ließ sich aber nicht verwirklichen. Der Stadt Traunstein wurde 1976 durch eine Anordnung des Innenministeriums die Anerkennung als »Luft-Kneippkurort« entzogen.

So ist die Situation heute:

Der 1928 gegründete Kneipp-Verein ist weiterhin tätig und bietet Kurse an, die der Kneipplehre verpflichtet sind. Auf seine Anregung hin und mit Unterstützung der Stadt verfügt Traunstein über drei Kneipp-Anlagen am Eisenbahnviadukt, am Seiboldsdorfer Mühlbach und am Tannhäuser Weg.

Wäre es nicht eine konstruktive Idee, dem Kneipp Gedankengut gerade jetzt in dieser herausfordernden Zeit wieder mehr Wertschätzung zu schenken und in dem Bereich, in dem die Salinenkirche steht, die Häuser so wunderbar saniert wurden, ein Wasserrad an die Zeit erinnert, als das Salz in Traunstein eine große Rolle gespielt hat und ein Heilkräutergarten angelegt ist, auch ein Armbad oder sogar ein Fußbecken zu installieren? Es würde dazu beitragen, das Gesundheitsbewusstsein unserer Bürger zu stärken.

Der Maxplatz bekommt ein neues Gesicht, auch unter dem Aspekt, an heißen Tagen den Traunsteinern und den Touristen Kühlung zu verschaffen. Ein Armbad wäre eine großartige Ergänzung zum Springbrunnen.

Angela Bartlweber

Quellennachweis:

Sebastian Kneipp, Meine Wasserkur, 20. Aufl., Jos. Kösel Verlag, Kempten, 1890

Sebastian Kneipp, Meine Wasserkur – So sollt ihr leben, Die weltberühmten Ratgeber in einem Band, 7. Aufl., Ehrenwirth, 2002

Es geschah im 2. Jahrtausend, Traunsteiner Tagblatt, 1. Aufl., 1999

Anton Kasenbacher, Traunstein Chronik einer Stadt in Wort und Bild, Drei Linden Verlag, Grabenstätt

https://de.wikipedia.org/wiki/Kneipp

Bildnachweis:

Es geschah im 2. Jahrtausend, Traunsteiner Tagblatt, 1. Aufl., 1999 Postkartensammlung Eugen Bartlweber

19/2024