Peter Bergmaier, Schöpfer des Ruhpoldinger Heimatbuchs

Vor einhundert Jahren erschien die Urfassung der außergewöhnlichen Orts-Chronik – Teil II

Volkskundler, Liedersammler, Kunst- und Theaterfreund

Bergmaier erblickte das Licht der Welt am 24. Juni 1883 in Langenvils im Landkreis Landshut. In seiner Autobiografie bezeichnet sich der vielseitig begabte Priester als Sonntagskind, weil viel Sonne über seinem Leben lag. Schon während der Schule in Landshut und Scheyern wurde sein Interesse an Kunst und Kultur geweckt. Er besuchte das humanistische Gymnasium in Freising und nahm das Theologie-Studium an der dortigen Hochschule auf, die er, wie er anführt, »mit viel Weisheit ausgerüstet verlassen konnte.« Sie wurde übrigens 1969 geschlossen, das Priesterseminar nach München verlegt. Nach der Priesterweihe 1909 führten ihn weitere Stationen (neben Ruhpolding) als Aushilfspriester und Koadjutor nach Frauenneuharting, Grassau, Beuerberg, Ebersberg und Au bei Aibling.

Mit einer Menge an pastoralem Rüstzeug übernahm er 1930 die Pfarrei in Großkarolinenfeld, die er bis zum Ruhestand 26 Jahre lang überaus erfolgreich leitete. In all seinen Priesterjahren hielt ihn das Interesse für Kunst, Volkskunde und überliefertem Liedgut gefangen, was sich insbesondere auf dem Gebiet des Sammelns und Schriftstellerns auswirkte. »Mein ganzes Heim gleicht einem kleinen Museum«, beschreibt er einmal die häusliche Situation und verweist gleichzeitig auf seine größeren Werke: »Ruhpolding, ein Heimatbuch 1924«, dann das Heimatheft »vorm Wendelstein 1929«, die »Kriegserinnerungen im Bezirk Aibling, 400 Seiten 1930-1934«, das »Heimatbuch Vilsheim« und die »Festschrift Freising 1949«. Nicht zu vergessen etwa einhundert Publikationen, die das statistische Amt in Köln aufzählt.

In der NS-Zeit scheiterte die Herausgabe der in Arbeit befindlichen Zusammenfassung »Heimatwerk – Kreis Bad Aibling« und ebenso seine Dissertationsarbeit über »Propst Valentin Steyrer von Weyarn«, da er im Februar 1934 verhaftet wurde und die Prüfung nach der Haftentlassung nicht mehr möglich war. Sein Bedauern darüber war groß.

Uraufführung der Bauernmesse in seiner Pfarrkirche

Und noch zwei Facetten klingen aus seinem, immer dem Menschen zugewandten Lebenswerk heraus: Zum einen ist es die Begeisterung für das Laienspiel, dem er meist als Regisseur Impulse gab, zum anderen die Liebe zur Volksmusik, insbesondere dem Sammeln alter Volkslieder aus dem bayerischen Raum. Dadurch entstand eine enge Verbindung mit Annette Thoma und dem Kiem Pauli, der ihn auch gleich beim 1. Oberbayerischen Volkslieder-Preissingen in Egern am Tegernsee 1930 ins Preisrichterkollegium aufnahm. »Von da ab habe ich in der Volksliederbewegung erfolgreich weitergearbeitet«, blickt Bergmaier zurück.

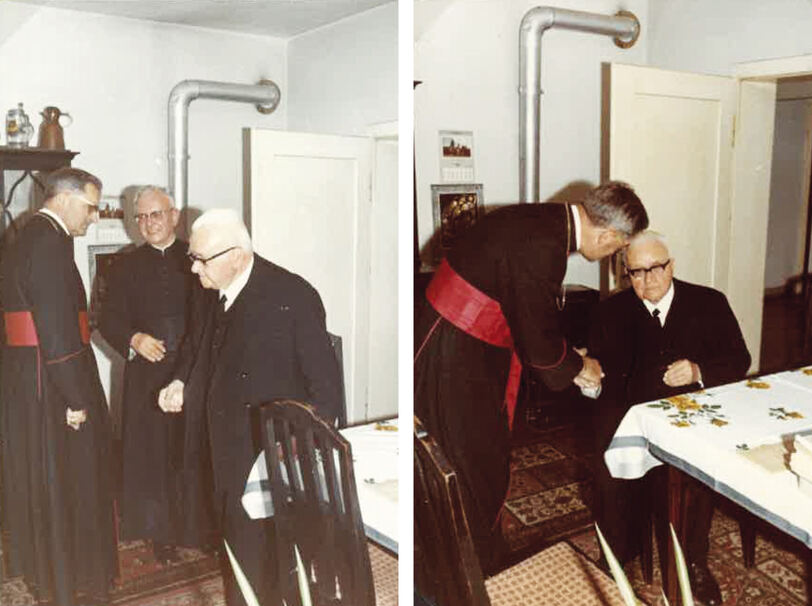

1937 in Burghausen erreichte seine Kindergruppe den 4. Akademie- und 6. Rundfunkpreis. Für eingefleischte Volksmusikkenner aber lässt die folgende handschriftliche Passage in seinen Aufzeichnungen aufhorchen, die hier ungekürzt weitergegeben wird: »Im September 1933 ließ ich hier – gemeint ist die Pfarrkirche Hl. Blut in Großkarolinenfeld – die Bauernmesse von Annette Thoma, Riedering, zur Uraufführung bringen, durch die Riederinger Bauernburschen. Es war viel musikalisches Publikum zusammen gekommen, aber Einheimische und Auswärtige hatten nur eine Stimme des Lobes und der Anerkennung. Bei der Wandlung wurde der sogenannte Sterzinger Andachtsjodler gesungen, der besonders nachhaltigen Eindruck machte und in keiner Weise als unkirchlich empfunden wurde.« Seine Bedenken, der Pfarrer von Riedering könne ihn beim Ordinariat verklagen, weil er diese Messe ohne Approbation, also ohne Genehmigung aufführen ließ, zerstreuten sich nicht zuletzt auch wegen der wohlwollenden Berichterstattung über dieses Ereignis. Von offizieller Seite blieben seine weitreichenden Verdienste um Volkskultur, Heimatforschung und Erhaltung und Pflege des echten Volkslieds nicht unbemerkt. Auszeichnungen wie das Königlich-Bayerische Ludwigskreuz, das Königlich-Preußische Verdienstkreuz sowie das Bundesverdienstkreuz waren eine Folge daraus. Die Gemeinden Ruhpolding, Gundihausen und Großkarolinenfeld verliehen ihm das Ehrenbürgerrecht. Am 28. Oktober 1973 verstarb der Schöpfer des Ruhpoldinger Heimatbuchs im gesegneten Alter von 91 Jahren.

Ludwig Schick

Quellen: Pfarrarchive Ruhpolding und Großkarolinenfeld

Teil I in den Chiemgau-Blättern Nr. 45/2024 vom 9. 11. 2024

46/2024