Peter Bergmaier, Schöpfer des Ruhpoldinger Heimatbuchs

Vor einhundert Jahren erschien die Urfassung der außergewöhnlichen Orts-Chronik – Teil I

»So ziehe denn hinein, Heimatbuch, als Stück meiner Lebenskraft ins herrliche Gebirgsdorf, in alle Wohnhäuser zu den alten Familien und finde dieselbe Liebe, mit der du geschrieben bist.« Mit diesem innigen Geleit schickte am Fest der hl. Elisabeth (19. November) vor einhundert Jahren der Verfasser des Ruhpoldinger Heimatbuches sein Werk auf die Reise. Urheber der ersten Ausgabe war der Geistliche Peter Bergmaier, der 1909 zum Priester geweiht wurde und in den Jahren 1912 bis 1916 als Kooperator in der Pfarrei St. Georg eingesetzt war. Schon die Urfassung dieser außergewöhnlichen Orts-Chronik mit ihrem 413 Seiten umfassenden Inhalt (ohne Lieder-Anhang) fand riesigen Zuspruch, so dass die Auflage von 600 Büchern bald vergriffen war. Verantwortlich für den Druck zeichnete die Buchdruckerei Ed. Leopoldseder in Traunstein, die, wie der Autor eigens erwähnt, die »vortreffliche Ausführung zu einem verhältnismäßig billigen Preis übernahm.« Da nimmt es nicht Wunder, dass die noch spärlich vorhandenen Relikte von ihren Besitzern wie der eigene Augapfel gehütet werden. Von den weiteren Neuauflagen und Überarbeitungen, die im Laufe der Zeit folgten, ist die Auflage von 2016 unter dem Titel »Ruhpolding – Chronik auf der Grundlage des Heimatbuches von Peter Bergmaier und Alf Gall (ehemals Kurdirektor), neu verfasst von Helmut Müller und Alois Auer« die aktuellste Edition. Sie ist im Eigenverlag der Gemeinde erschienen und gedruckt worden bei A. Miller & Sohn KG in Traunstein.

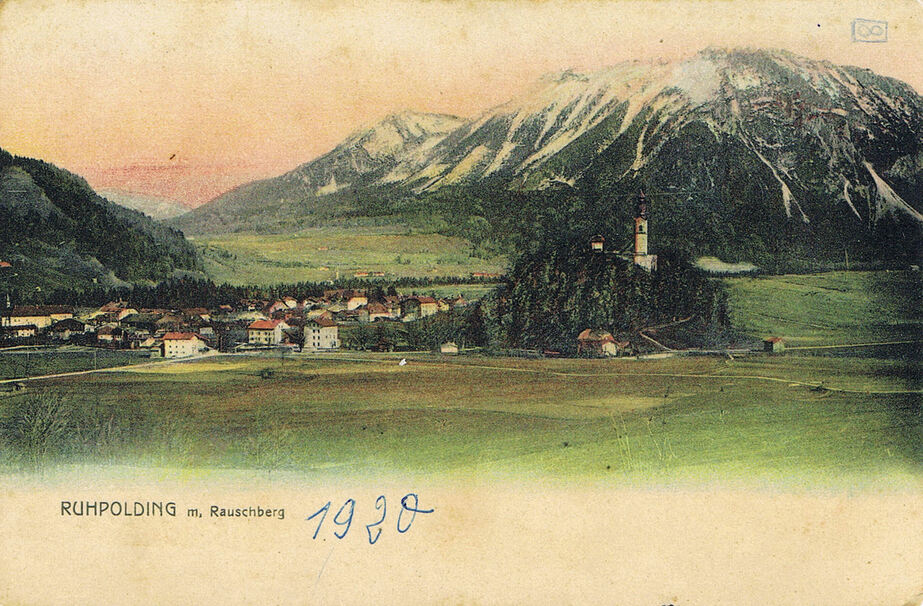

Aber zurück zur Urfassung von 1924 und zu der Frage: Was bewegt einen jungen Aushilfspriester, neben den zugewiesenen Tätigkeiten der Seelsorge und dem Hineinwachsen in gegebene Pfarreistrukturen sich so intensiv mit der Geschichte eines Ortes zu befassen, wo doch die nächste Station als weiterführendes Ausbildungsmodul meist schon vorprogrammiert ist? Doch lassen wir den Autor selbst die Antwort geben. »Am 7.8.1912 wurde ich in die »Republik Ruhpolding« als Kooperator versetzt. Der Seelsorgsbezirk war landschaftlich sehr schön, aber auch sehr ausgedehnt und arbeitsreich. Trotz mancher Gegensätze war dort gut arbeiten. Während der vier Jahre habe ich in vielen, vielen Nachtstunden das Material gesammelt, zu meiner größten Publikation »Ruhpolding, ein Heimatbuch«. Dafür bin ich in Ruhpolding Ehrenbürger (1928, der Verf.) geworden.« Und weiter: »Dieser herrliche Fleck Erde muss auch eine Geschichte haben, die ihm ebenbürtig ist.

So dachte ich mir und begann den Zeitereignissen nachzugehen von Archiv zu Archiv und zusammenzutragen, was in Sitte und Brauch am dortigen bodenständigen Volke eigenartig ist.« So gesehen war es nicht nur die Landschaft, die den niederbayerischen Theologen so faszinierte, sondern auch der heimatverbundene Menschenschlag des Miesenbacher Tales,dem er offenbar ein dauerhaftes, schriftliches Denkmal setzen wollte.

Geschichtliche Zusammenhänge erörtert

Für seine ausgedehnten Nachforschungen bemühte Bergmaier die damals zugänglichen Archive wie das Allgemeine Reichsarchiv München, die Kreisarchive München und Landshut, das Archiv des erzbischöflichen Ordinariates München-Freising sowie das Pfarrarchiv in Ruhpolding. Dabei kam ihm sicherlich zugute, dass ihm der damalige Pfarrer Joseph Ficker weitgehend freie Hand bei seinen Recherchen ließ. Pfarrer Ficker stammte aus Zangberg, galt als sehr klug, besaß viel Humor und wirkte neunzehn Jahre lang überaus segensvoll im Ort.

Der Autor erwähnt auch die hilfreiche Zusammenarbeit mit dem Königlich Bayerischen Oberst Georg Ferchl (1846-1923). Als gebürtiger Ruhpoldinger widmete sich dieser im Ruhestand intensiv der Geschichtsforschung und machte sich mit kulturhistorischen Abhandlungen einen klangvollen Namen. Neben Ferchl pflegte Bergmaier gute Kontakte zu Professor Dr. Georg Graf von Hertling, der über fünfunddreißig Jahre lang eng mit Ruhpolding verbunden war; zuerst als Feriendomizil, später dann bis zu seinem Tod 1919 als festem Wohnsitz. Hertling galt als politisches Schwergewicht und wurde 1917 von Kaiser Wilhelm II. zum Reichskanzler ernannt. Ihm sind eine Straße und ein Gedenkstein gewidmet. Gerne erinnert sich Bergmaier an die anregenden Stunden im Hause Hertling in Buchschachen, in denen wohl ausgiebig über Gott und die Welt diskutiert wurde.

Wenn es um regionale Informationen zu Kultur, Brauchtum und Angaben übers Alltagsleben ging, konnte der Autor auf die Mitarbeit einiger verlässlicher Gewährsmänner bauen. Da wäre zuvorderst der Weinseis Bartholomäus Schmucker zu nennen, Schreiner- und Wagnermeister von Zell, ausgesprochen kundiger Heimatpfleger und späterer Bürgermeister (1919 bis 1933). Das Heimatmuseum im herzoglichen Jagdschloss trägt seinen Namen. Als Bergmaier 1953, mittlerweile schon über zwei Jahrzehnte Pfarrer in Großkarolinenfeld, erneut für eine zweite Auflage gewonnen werden konnte, zählten Schmucker und dessen Sohn Leonhard zu den wichtigsten Mitarbeitern. Zahlreiche Schriftstücke, freundschaftlicher Schriftverkehr und Gedichte aus Schmuckers Feder zeugen aus dieser Zeit. Mit der Hereinnahme der Geschichte über die alteingesessenen Geschlechter und Bauernhöfe erfuhr die Chronik eine zusätzliche Lebendigkeit. Sicher wird bei der ersten Ausgabe auch der damalige Bürgermeister Georg Eisenberger (Amtszeit 1906 bis 1919), Hutzenauer-Bauer und späterer Reichstagsabgeordneter seinen Beitrag dazu geleistet haben.

Ludwig Schick

Quellen: Pfarrarchive Ruhpolding und Großkarolinenfeld

Teil II in den Chiemgaublättern Nr. 46 vom 16. 11. 2024

45/2024