Olympischer Fackellauf im Chiemgau und Rupertiwinkel

Das Feuer für die Spiele in München machte auch in Inzell und Traunstein Station

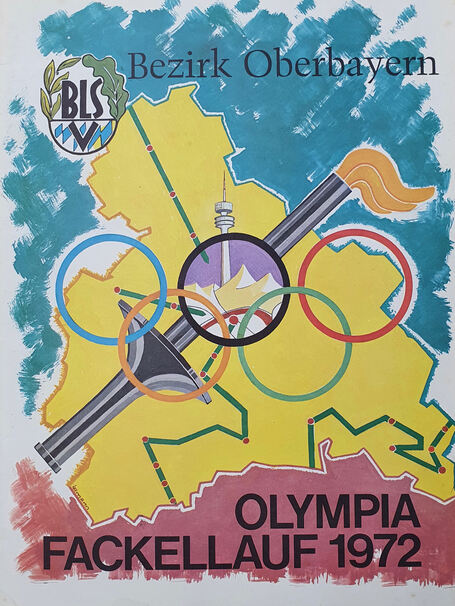

Am kommenden Dienstag jährt es sich zum 50. Mal, dass der Chiemgau, der Rupertiwinkel und Traunstein im Mittelpunkt der sportlichen Weltöffentlichkeit standen. Der Fackellauf anlässlich der Olympischen Sommerspiele 1972 in München führte von Freilassing kommend durch unsere Region in Richtung Rosenheim. Hunderte Menschen waren daran beteiligt – als aktive Staffelläufer, als begeisterte Wegbegleiter, als Helfer oder Organisatoren. 200 000 Zuschauer, so schätzte man, säumten die Straßen und nahmen an den Feiern auf der ersten bayerischen Etappe teil. Sie führte von Freilassing nach Kiefersfelden und es dauerte 21 Stunden und fünf Minuten, bis die Flamme das Etappenziel erreicht hatte.

In Freilassing, Bad Reichenhall, Berchtesgaden, Inzell und Traunstein fanden kurze Feiern statt, bei denen das Olympische Feuer für genau 20 Minuten verweilte, ehe es der nächste Fackelläufer übernahm und weiter in Richtung Landkreis Rosenheim trug. In dieser Reportage wollen wir versuchen, ein wenig von der grandiosen und einmaligen Stimmung wieder aufleben zu lassen, welche die ganze Region, welche Bayern und Deutschland im Vorfeld der »heiteren Spiele« ergriffen hat. Durch das Attentat palästinensischer Terroristen auf die israelischen Sportleram5. September 1972 haben die Spiele eine dramatische und eine traurige Wende genommen, die noch heute vielen Menschen, die das damals miterlebt haben, die Tränen in die Augen treibt.

Schlaglichtartig wollen wir den Fackellauf für die Spiele in München aus der Sicht von Menschen im Chiemgau in Erinnerung rufen. Viele Zeitzeugen sind bereits verstorben, die meisten anderen genießen ihren Ruhestand und beobachten mit Bedauern, wie nach 1972 der Stellenwert der Spiele, dieses »Treffens der Sportjugend der Welt« kontinuierlich gesunken ist. Die Spiele, so formulierte es einmal ein Freund des Autors dieses Artikels, seien »zu einer rein kommerziellen Veranstaltung verkommen, gesteuert von korrupten Funktionären«. Wer München 1972 erlebt hat, wird freudig konstatieren: Damals war (trotz des Attentats) alles anders.

Und es hat nie zuvor und schon gar nicht danach Spiele gegeben, die bezüglich Nachhaltigkeit mit denen in Bayern mithalten können. Dabei war Nachhaltigkeit damals noch gar kein Thema. Aber heute, 50 Jahre später, ist nicht nur der Olympiapark ein beliebtes Naherholungsgebiet und eine mit Leben erfüllte »Event-Location«, wie man heute sagt. Die letzten beiden Konzerte der Rolling Stones sind ein Beweis dafür. Die Schwimmhalle, die Schießanlage in Hochbrück, der Eiskanal in Augsburg: alles noch top Sportstätten, die regelmäßig genutzt werden. Fahren Sie einmal in die Städte, die in den folgenden 50 Jahren Olympische Spiele ausgerichtet haben und schauen Sie, welche Sportstätten dort noch in Betrieb sind!

Aber wir wollen ja berichten über einige der Menschen, die sich aus unserer Region an den Spielen beteiligt und den Fackellauf mitgestaltet haben. Unsere Heimatzeitung, das Traunsteiner Tagblatt, das damals noch Traunsteiner Wochenblatt hieß, war hautnah dabei und berichtete ausführlich über die Spiele und zuvor über den Olympischen Fackellauf.

600 Olympiagäste in Traunstein einquartiert

Erste Station unserer Spurensuche war das Traunsteiner Stadtarchiv. Dort verwahrt Stadtarchivar Franz Haselbeck einen Ordner mit Schriftstücken, Briefwechseln, Verordnungstexten und anderen Dokumenten, aus denen hervorgeht, wie man sich in der Großen Kreisstadt auf den Fackellauf und die Spiele vorbereitet hat. Es galt nicht nur, die Feier beim Zwischenstopp auf dem Karl-Theodor-Platz zu organisieren, sondern rund 600 Gäste unterzubringen: vorwiegend amerikanische Touristen und über 100 Engländer. Die Buchungen liefen über das Reisebüro von Adolf Wiedl. Die Älteren werden sich noch an den markanten Pavillon auf dem Maxplatz erinnern, in dem die Firma Reisen vermittelte. Die Übernachtungspreise inklusive Frühstück lagen damals zwischen 9 und 22,50 D-Mark.

Wenn die Gäste spätnachts von München in ihre Quartiere in den Chiemgau kommen, haben sie bestimmt noch Hunger und Durst, vermutete man in der Stadtverwaltung. Deshalb wurde während der Zeit der Spiele für alle Lokale in Traunstein die Sperrstunde auf drei Uhr früh verlegt. Als die Olympia-Touristen dann da waren, stellte sich schnell heraus, dass nur ein Bruchteil von Ihnen täglich nach München fuhr. Vielmehr erkundeten sie die Region, gingen auf Einkaufstour durch Traunstein und genossen Land und Leute. Einer der Gäste aus den USA war der Schwager von Jesse Owens, dem Vierfach-Olympiasieger der Spiele 1936 in Berlin. Owens hatte ihn in ein Münchner Luxushotel eingeladen, doch der Mann blieb lieber in Traunstein. Er sagte seinem berühmten Schwager mit der Begründung ab, so schön könne es in München gar nicht sein, dass er die herrliche Landschaft und die netten Menschen in Traunstein verlassen würde – so jedenfalls berichtete es die Zeitung. Einem anderen Amerikaner gefiel es hier so gut, dass er seinen Aufenthalt bis in den Spätherbst verlängerte.

Treibende Kraft für das Olympiafest am 23. August in Traunstein war Hans Dierl (1913 bis 1990). Er war Kreisvorsitzender des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV), Gründer und langjähriger Vorsitzender des Stadtverbandes für Leibesübungen (heute Stadtverband der Sportvereine), Stadtrat von 1952 bis 1956 sowie von 1969 bis 1990. Seine Tochter Renate Schnepf bewahrt noch heute vier dicke Ordner auf, in denen Dierl alles abgeheftet hat, was mit dem Fackellauf und der Feier in Traunstein zu tun hat.

Mit einer List die Strecke verlängert

Freilassing ist von Bernau knapp 60 Kilometer entfernt. Dierl war als BLSV-Kreisvorsitzender für die Organisation des Fackellaufs auf diesem Streckenabschnitt verantwortlich und schaffte es, dass das Olympische Feuer 162 Kilometer durch die Landkreise Berchtesgadener Land und Traunstein getragen wurde, bevor es an der Landkreisgrenze bei Rottau in den Kreis Rosenheim übergeben wurde. Dierl wollte möglichst vielen heimischen Sportlern die einmalige Möglichkeit bieten, das Olympische Feuer ein paar hundert Meter weiterzutragen. Und er überzeugte die Verantwortlichen in München, dass man einigen starken Anstiegen auf der Strecke unbedingt ausweichen müsse. So führte der Fackellauf zum Beispiel von Inzell nicht auf dem kürzesten Weg über Siegsdorf nach Traunstein, sondern er nahm einen Umweg über Neukirchen.

Beim Durchblättern der Ordner von Hans Dierl stießen wir auf einen Zeitungsausschnitt, der einen Hinweis darauf gibt, wie es dazu kam, dass der Olympische Fackellauf überhaupt in Traunstein Station machte. Da konnte man im Traunsteiner Wochenblatt in einem Stadtratsbericht lesen: »Stadtrat Litty lockerte in bewährter Weise den Sitzungsverlauf etwas auf, als er die Aktion Fackellauf durch Traunstein ins Gespräch brachte. Der durchaus ernst zunehmende Kern der Ausführungen war, daß die Träger des Olympischen Feuers im August auch in Traunstein entsprechend empfangen werden sollten und der Stadtrat eine entsprechende 'Geldspritze' für die Veranstaltung genehmigen möge.« Den Antrag auf 1000 Mark Zuschuss stellte kurz darauf sein Parteifreund Dierl… Daraus sind dann schließlich 5000 Mark Zuschuss aus der Stadtkasse geworden. Richard Litty (1895 bis 1985), waschechter Berliner mit entsprechendem Dialekt, den er nie ablegte, war Gründer und Direktor der Wolfram-Industrie und SPDStadtrat von 1956 bis 1978.

Kur- und Verkehrsverein organisierte das Programm

Für die Organisation der Olympia-Feier zeichnete der Kur- und Verkehrsverein unter seinem Vorsitzenden Ewald Wagner verantwortlich. Er engagierte für den Olympia-Abend und die Feier auf dem Karl-Theodor-Platz unter anderem Hermann Bosch (Gamsei) als Ansager, den Trachtenverein Trauntal, den Gesangsverein Traunstein 1911, die Schwertertänzer, das Chiemgauer Jodler-Duo Annelies und Resi, die Schlechinger Alphornbläser sowie die Trachtengruppe Unterwössen, die später auch bei der Eröffnungsfeier der Spiele in München mitwirkte. Außerdem wurde die Blaskapelle Neukirchen engagiert.

Das Fest begann um 0.30 Uhr mit dem Schwertertanz, mit Musik und Aufstellung der Eskortläufer. Der Stimmkreisabgeordnete Dr. Ludwig Huber hielt vor rund 4000 Besuchern eine kurze Ansprache und um 1.45 Uhr erfolgte die Übergabe des Olympischen Feuers. Nach einem Grußwort von Oberbürgermeister Rudolf Wamsler wurde der Fackellauf Richtung Siegsdorf fortgesetzt. Landrat Leonhard Schmucker trat für die Beibehaltung der Winterolympiade ein, weil gerade im Chiemgau der Wintersport viele Freunde hat. Auf dem Karl-Theodor-Platz wurde noch lange weitergefeiert.

Zuvor fand eine Feier im Inzeller Eisstadion statt, an der rund 7000 Personen teilnahmen. »Ein großartiges Folkloreprogramm unterhielt vorher die Gäste«, konnte man später lesen. Das Musikkorps der 1. Gebirgsdivision und die Blaskapelle Inzell konzertierten gemeinsam. Unter den Gästen war auch die Witwe von Karl Diehm, der 1936 den Olympischen Fackellauf ins Leben gerufen hatte.

»Olympia-Großfeuer« dank Bürgerwaldschanze

An exponierten Stellen entlang der Wegstrecke des Fackellaufes wurden Feuer entzündet. Ein solches sollte auch in Traunstein den Konvoi begrüßen. Da erwies es sich als günstig, dass die Bürgerwaldschanze östlich des heutigen Festplatzes gesprengt worden war. Was lag näher, als die Holzkonstruktion für ein »Olympia-Großfeuer« zu nutzen? Im Traunsteiner Wochenblatt konnte man unter dem Zwischentitel »Flamme empor auf dem Hochberg« folgendes lesen: »Um das 'Nützliche mit dem Nützlichen' zu verbinden, wurde die zum Teil baufällige und keine Zierde mehr darstellende Bürgerwaldschanze des Skiclubs Traunstein abgerissen. Das dabei gewonnene Holz wird auf den Hochberg geschafft. Wenn die Läufer mit dem Olympischen Feuer die Stadt passieren, soll auf dem Hochberg der riesige Holzstoß angezündet werden, und die hell lodernde Flamme soll das große sportliche Ereignis auch optisch verkünden.«

Wie groß die Euphorie in Traunstein damals war, kann man erahnen, wenn man den Beginn des Artikels liest: »Mit Riesenschritten nähern sich der Tag und die Nacht, die in die Geschichte Traunsteins eingehen sollen. Wenn in der ersten Stunde des 24. August 1972 die Läufer mit dem Olympischen Feuer und ihren Eskorten die Stadt erreichen werden, wird erwartet, daß die ganze Stadtbevölkerung 'wie ein Mann' dabei ist, um diesem historischen Augenblick einen würdigen Rahmen zu geben.«

Eine Traunsteinerin übernahm als erste das Feuer

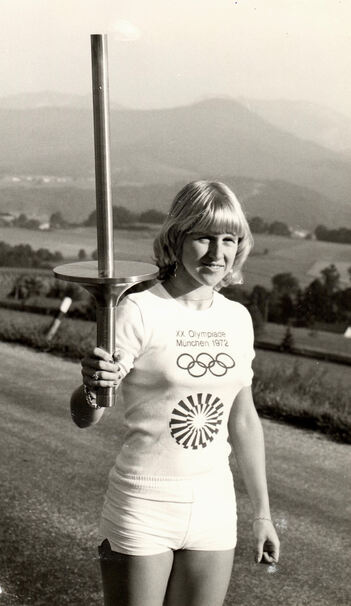

Die erste, die das Olympische Feuer aus Österreich kommend an der Landesgrenze in Freilassing übernahm, war eine Traunsteinerin: Renate Dierl, die Tochter des Organisators war damals eine sehr gute Leichtathletin und Skifahrerin. An die 200 weitere Sportler aus den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land hatten die Ehre, die Olympische Flamme eine kurze Wegstrecke tragen zu dürfen. Jeder von ihnen musste zehn Mark bezahlen und durfte dafür die von der Firma Krupp gefertigte Fackel behalten. Renate Dierl, die jetzt Schnepf heißt, hält sie als Erinnerungsstück ebenso in Ehren wie die meisten anderen Fackelträger von damals. Unter ihnen waren nicht nur junge Menschen, die später selbst große sportliche Erfolge feierten, sondern auch Sportler, die zuvor schon herausragende Leistungen erzielt hatten.

Einer von ihnen war Hans Hächer vom Skiclub Schleching. Er war 1953 Deutscher Meister im Abfahrtslauf und in der alpinen Kombination. Er durfte die Fackel vom Masererpass einen Kilometer Richtung Oberwössen tragen. Unter den Fackelläufern waren auch Rosi und Evi Mittermaier von der Winklmoosalm. Keiner konnte ahnen, dass die ältere der beiden vier Jahre später in Innsbruck mit zwei Olympischen Goldmedaillen zur Gold-Rosi aufsteigen und Weltruhm erlangen würde.

Aus Fackelläufern wurden Weltmeister und Olympiasieger

Auch zwei später weltbekannte Sportler zählten zu den Fackelläufern: Hermann Weinbuch und Wolfgang Pichler. Weinbuch wurde 13 Jahre nach dem Fackellauf Weltmeister in der Nordischen Kombination und konnte diesen Titel noch zwei weitere Male erringen. Als Trainer gewann er bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften mit seinen Sportlern Dutzende Medaillen. Neben Hermann Weinbuch trugen für den Skiklub Berchtesgaden Christa und Marianne Zechmeister die Fackel. Beide waren damals schon deutsche Schüler- bzw. Jugendmeisterin und machten später weiter Karriere als Skirennläuferinnen.

Wolfgang Pichler, vom Tennisclub Ruhpolding als Fackelläufer gemeldet, wurde ein erfolgreicher Biathlon- und Langlauftrainer. Insbesondere in Schweden, wo er von 1995 an mehr als 20 Jahre in verschiedenen Funktionen wirkte, ist Pichler eine Schlüsselfigur für die Entwicklung des nationalen Biathlons.

Es ist höchst interessant, die Liste mit den Namen der Fackelläufer zu lesen. Viele der damaligen Sportler waren in den folgenden Jahren und Jahrzehnten im öffentlichen Leben präsent und sind es zum Teil noch heute. Einer von ihnen war zum Beispiel der Traunsteiner Stadtrat Robert Sattler, ein anderer der Zahnarzt Rudolf Schenk. Er war Leichtathlet beim ESV Traunstein und ein begabter Mittelstreckenläufer. Er erzählte uns dieser Tage, dass er die Fackel rund einen Kilometer vom Gletschergarten in Richtung Zwing tragen durfte. Besonders schlimm für ihn und sicher auch für Dutzende andere Fackelläufer war, dass man kurz geschnittene Haare haben musste. Dumm nur, dass zu jener Zeit die meisten Männer ihr Haar fast schulterlang trugen, weil das damals groß in Mode war. Schenk tröstete sich damit, dass er kurz nach dem Fackellauf zum Wehrdienst einrücken musste und dort lange Haare ohnehin nicht erlaubt waren.

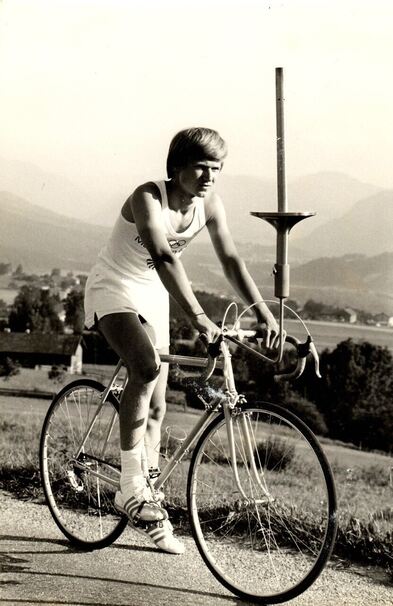

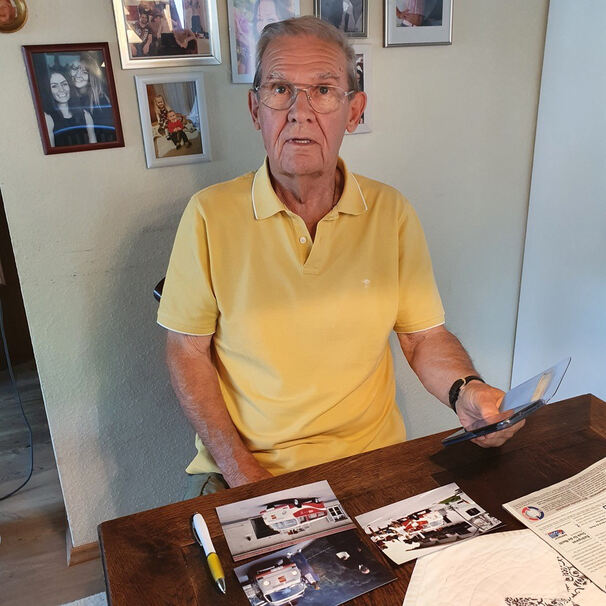

Gleich zweimal durfte der Traunsteiner Robert Glaßl das Olympische Feuer weitertragen und kaum einer transportierte es weiter als er. Glaßl war damals ein junger Radrennfahrer des Radsportvereins Traunstein. Für den Lenker seines Rennrads wurde eine spezielle Vorrichtung konstruiert, auf welche die Fackel aufgesteckt wurde. So absolvierte er zunächst etwa drei Kilometer von der Ramsau das Wachterl hinauf und später noch einmal eine etwa gleich lange Strecke zwischen Inzell und Ruhpolding. Glaßl ist noch heute als Radrennfahrer in der Altersklasse aktiv. Seinen größten sportlichen Erfolg, so erzählte er in einem Gespräch für diese Reportage, erzielte er imJahr 2009, als er Vizeweltmeister bei den Senioren wurde.

Mit »La Montanara« im Coca-Cola-Bus übers Wachterl

Von Freilassing bis zur Landkreisgrenze bei Rottau begleitete Horst Frimmer aus Traunreut den Fackellauf. Er fuhr einen VW-Bus der Firma Coca-Cola, auf dem ein Lautsprecher installiert war. Unterwegs wurden Schallplatten aufgelegt und die Besucher am Straßenrand mit Musik unterhalten. »Am Wachterl haben wir 'La Montanara' gespielt«, erinnert sich Frimmer, der mehr als 40 Jahre bei Coca-Cola in Traunreut beschäftigt war, zuletzt als Niederlassungsleiter der Getränkeindustrie. An der Landkreisgrenze bei Rottau war für ihn Schluss, denn für den Landkreis Rosenheim war eine andere Niederlassung zuständig.

Soweit die Erinnerungen an den Olympischen Fackellauf 1972.

In der Ausgabe der Chiemgaublätter am 3. September berichten wir über einige Menschen aus der Region, die bei den Spielen in München tätig waren, sei es als Kampfrichter, Ausstatter, Unterhalter oder in anderer Funktion. Die Firma BREWI in Wolkersdorf lieferte angeblich 250 Boote für die Kanuten und die Ric-Gerty-Singers, fünf Musiker aus Traunreut und Umgebung, sorgten für die abendliche Unterhaltung in der Diskothek im Olympischen Dorf.

Klaus Oberkandler

33/2022