Not, schlimme Arbeitsbedingungen und langsamer Aufstieg

Das Leben eines Lehrlings, Arbeitslosen, Arbeiters und Bahnbeamten in Teisendorf und Traunstein – Teil II

Lohntarifarbeiter bei Deutscher Reichsbahn (ab 6. Mai 1929)

»Nachdem ich wieder arbeitslos war, war ich dankbar, im Mai 1929 als Lohntarifarbeiter bei der Deutschen Reichsbahn anfangen zu können. Hier musste ich wieder mit der Drecksarbeit anfangen. Auf dem Dach des Lokschuppens in Freilassing sollten wir zu zweit alte Teerund Dachpappenreste ablösen, abkehren und neuen Teer zur Isolierung auftragen, ohne Schutzkleidung. Unter dem Dach standen die Dampflokomotiven, die zum Einsatz vorgeheizt wurden. So hatten wir auf dem Dach Temperaturen von 35 Grad Celsius. Nach zwei Monaten ging es zu den Bahnüberführungen. Alle Holzteile, auch die Schwellen waren zuerst zu reinigen, dann mit beißendem Karbolineum zu streichen, jeder Spritzer auf der Haut brannte, Handschuhe gab es nicht. Auch die Salzachbrücke war auf diese Weise zu streichen – bei vollem Zugverkehr. 23 Mark in der Woche brachte diese Arbeit.

Im bayerischen Bahnhofsteil von Salzburg und im Bahnhof Freilassing musste ich zuerst mit einer Abbeizlösung alle Signale und Vorsignale von Schmutz und Öl reinigen und dann neu streichen. Da musste ich auf 12 Meter hohe Signalmasten steigen, alle mit beweglichen Teilen (es waren ja Flügelsignale). Immer wenn das Stellwerk ein Signal stellte, musste ich Hände und Füße in Sicherheit bringen, damit diese nicht ein- oder abgeklemmt wurden. Bei dieser Arbeit musste ich mehrmals im Laufgraben zwischen den Gleisen die Salzachbrücke überqueren, mit Leiter, Werkzeug und Farbkübel. Einmal kamen zwei Züge auf mich zu, einer aus Freilassing, der andere aus Salzburg. Ich warf die Leiter in den Laufgraben und mich selbst drauf und die beiden Züge fuhren über mich hinweg, Gott sei Dank, denn der Graben war nicht sehr tief. Nach einem Monat waren Finger und Hände so von dem Putzmittel angegriffen, dass man teilweise die Knochen sah. Vier Wochen wurde ich mit verbundenen Händen im Krankenhaus Traunstein behandelt.

Als Stammarbeiter in der Bahnmeisterei wurde man bei Gleisbauarbeiten, beim Kabelgraben, Schneeräumen und allen anderen Arbeiten verwendet. Beim Weichenbau geschah es dann: Mit einem Arbeitskollegen mussten wir mit einer elektrisch betriebenen, 40 Kilogramm schweren Schraubeneindrehmaschine die Schrauben in die zur Halterung der Schienen untergelegten Eisenplatten eindrehen. Plötzlich fing die Maschine an zu rütteln, wir mussten sie mit aller Kraft halten, kamen nicht an den Abschalter. Mein Kollege flog auf die Weiche, ich konnte die Maschine gerade noch halten bis das Kabel abriss. Beide waren wir arbeitsunfähig, ich erlitt einen Muskelriss in der rechten Schulter und Abschürfungen. Drei Monate trug ich meinen Arm in der Schlinge und war für den Gleisbau nicht mehr verwendbar.

Jetzt wurde ich in die Bahnmeisterei Traunstein versetzt und im Oberbaumateriallager beschäftigt. Zu dieser Zeit wurde das Lochkartenverfahren zur Lagerhaltung eingeführt. Das erforderte eine genaue Bestandsaufnahme des gesamten Oberbaumaterials, von Schienen, Laschen bis zu Unterlegscheiben und Sprungfedern. Monatelang erfasste ich alle Bestände auf sämtlichen Lagerplätzen und Bauhöfen der Bahnmeisterei und markierte die gezählten Teile mit Ölfarbe.

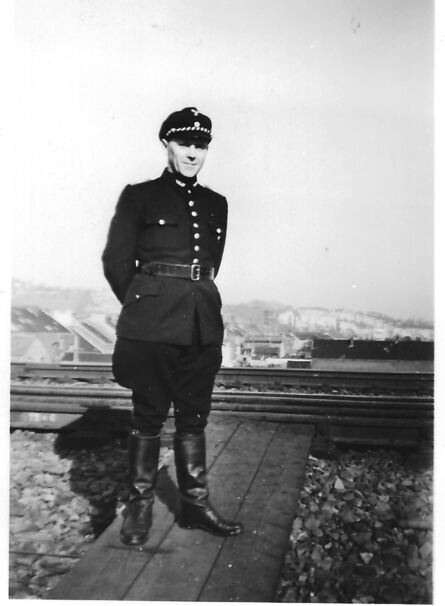

Auf dem Weg zum Beamten

1935 begann meine Betriebsausbildung in Bad Reichenhall Kirchberg, später wurde ich in Salzburg, Niederstraß, Übersee und Siegsdorf eingesetzt. Vorher schon wurde ich als Sommerverstärkung als Fahrkartenverkäufer in Berchtesgaden beschäftigt. Ich hatte Schichtdienst und musste mir deshalb ein Zimmer im Ort suchen. Bei einem Metzger in einer der hinteren Straßen in Berchtesgaden kam ich unter für 17 Mark, gegen Bezahlung gab es zusätzlich ab und zu Wurst und Brot zum Abendessen. Für 80 Pfennig bekam ich ein Abo-Mittagessen, mein Verdienst war 21 Mark die Woche. Für die Wochenendheimfahrt nach Traunstein musste ich mir selbst eine Arbeiterrückfahrkarte ausstellen. Kurze Zeit später ging ein Traum in Erfüllung: Ich wurde Fahrkartenverkäufer in Traunstein.

Als Fahrkartenverkäufer musste man sehr genau sein, denn Kassenverluste musste man selbst ausgleichen. Wir hatten am Bahnhof Traunstein eine Fahrkarten-Hebelmaschine, die die blanken Kartons mit dem nötigen Aufdruck versah. Neben gedruckten Karten waren nummerierte Blankokarten per Hand zu schreiben, natürlich mit Durchschlag für die Abrechnung. Ich schrieb sogar Karten nach Ostpreußen aus. Mein Rekord waren in einer 12-Stundem-Schicht 800 Fahrkarten. Die Tarifbestimmungen sahen 56 verschiedene Fahrkarten (einschließlich der ermäßigten) vor. Nebenher musste ich zu den Zeiten, in denen der Schalter für Expressgut und Gepäck nicht besetzt war, diesen mit bedienen. Die Eisenbahn war das Beförderungsmittel Nummer eins.

Das war Teil meiner Ausbildung zum Beamten. Man sollte ja alles können, Fahrkartenverkauf, Gepäckbeförderung, Dienst in der Güterhalle, im Stellwerk, am Bahnsteig. Sieben Prüfungen musste ich darüber hinaus ablegen. Doch das alles hat nicht gereicht, um am 12. März 1940 in München meine Fachprüfung zum Reichsbahnassistenten ablegen zu können. Als Beamtenanwärter hatte man ja immer mit den im Büro tätigen, alten Beamten zu tun, die da in ihren NSDAP-Uniformen saßen und die Anwärter zum Parteieintritt drängten. Sie drohten, dass man trotz der neun Jahre bisher bei der Bahn nicht Beamter werden könne, wenn man nicht vorher der Partei beitrat. Wer die Arbeitslosigkeit kennt und meinen Lebensweg gelesen hat, kann sich denken, wie viele Gedanken wir Beamtenanwärter uns deshalb gemacht haben. Noch dazu, wenn man dann nach der um ein halbes Jahr rückdatierten Aufnahme für die rückliegende Zeit Parteibeiträge abforderte. Als wir sie abstottern wollten, wurden wir beschimpft. Ein alter, früherer Offizier war in Traunstein Parteikassier. Er beschimpfte meine Frau, weil sie nur eine Teilzahlung brachte. Soweit ich mich erinnern kann, betrug der Parteibeitrag damals 4,30 Mark im Monat. Das auf einmal für sechs Monate nachzuzahlen, erlaubte mein Monatseinkommen von 115 Mark nicht. Später wurden die Parteibeiträge vom Gehalt einbehalten.

Eisenbahndienst im von der Wehrmacht besetzten Belgien

Am 19. August 1940 wurde ich als Reichsbahnbeamter in das von der Wehrmacht besetzte Westgebiet nach Belgien abbeordert. In Brüssel waren unsere Eisenbahn-EinsatzDirektion für die Eisenbahnbetriebsleitung und das Einsatzpersonal. In Namur war unser Betriebsamt und dort waren auch wir drei Fahrdienstleiter untergebracht, die wir für die Maas-Brücke zuständig waren. Unser Zimmer war sehr schön mit drei Betten und einem Etagenbad in einem Café. Wir konnten kein Wort Französisch. Das belgische Fahrdienstpersonal war geflohen, Dienstgespräche von Bahnhof zu Bahnhof wurden in Deutsch geführt. Nur das belgische Hilfspersonal wurde uns unterstellt. In ZwölfStunden-Schichten hatten wir den Zugverkehr sicherzustellen. Mit gekreuzten Armen als Zeichen zeigten wir den Weichenwärtern eine kommende Kreuzung von zwei Zügen auf der einspurigen Strecke an. Den fehlenden französischen Sprachschatz mussten wir ohne Schule oder Lehrgang uns selbst aneignen. Natürlich hatte ich mir schon beim ersten Urlaub französische Lehrbücher besorgt. Nach zwei Jahren hat uns die deutsche Eisenbahndirektion in Brüssel ein Buch zum Lernen spezieller Fachausdrücke im Eisenbahndienst ausgehändigt.

Das Personal in den Ämtern und Büros der Direktion wurde in Unterrichtsstunden für Französisch geschult. Als wir uns einen Lehrer am Dienstort besorgt hatten, wurde uns das verboten, weil sich das Lehrpersonal auf politische Zuverlässigkeit prüfen lassen sollte. Da lacht doch ein Huhn! Im besetzten Gebiet ist man doch im feindlichen Land, und eine politische Zuverlässigkeit kann moralisch nicht verlangt werden. Eines Tages wurde an uns Eisenbahner ein Kommandantur-Befehl herausgegeben, worin es hieß: Wir machen darauf aufmerksam, dass Wehrmachtsgefolge in Zivil beobachtet hat, wie Sie sich mit den Einheimischen in die Kirche zum Gottesdienst begeben. Solche Art Annäherung ist zu unterlassen. Wir haben es als Besatzungsmacht nicht nötig, uns auf diese Weise anzubiedern.

Das einzige Privileg, das wir hatten, war in Zivil auszugehen, so es ratsam erschien, und bei unserem Dienstgrad die ganze Nacht. Dennoch gingen wir der Feldpolizei, die man mit ihren Hufeisen an den Stiefeln schon fünf Minuten vorher hörte, aus dem Weg. Aber es war kein Vergnügen, unter Einheimischen ein Lokal zu besuchen. Einmal wurde im Bahnhofshotel von Namur ein sehr lebhaftes Lied gesungen. In meiner Begeisterung, singende Menschen zu hören, brach ich in heftigen Beifall aus. Da lachte ein Nachbar: Das sei doch die belgische Nationalhymne.

Das Ende begann für uns, als die belgischen Eisenbahner nicht mehr zum Dienst erschienen, dann auch keine Züge mehr fuhren. Am 8. September 1944 versuchten wir zu Fuß, mit Gasmaske und Karabiner auf dem Rücken, auf den Bahnschwellen, einen Rollwagen mit unseren Habseligkeiten und etwas Essen neben uns herschiebend, über Diekirch und Trier die Heimat zu erreichen, unter den Verhöhnungen der wenigen einheimischen Belgier und Luxemburger. Hinter unserem letzten Zug in Diekirch sprengten die Deutschen die Brücken, um unseren Verfolgern den Weg zu versperren. In Trier standen wir in einem Güterzug bis abends, in Köln durften wir mit einem Berechtigungsschein der Direktion Brüssel in unsere Heimat-Wehrmachtszüge umsteigen. Alles ging durch die Abteilfenster. Die Flugzeuge des Feindes begleiteten unseren Zug, den sie ja sahen, weil die Dampflok eine weiße Rauchfahne hinter sich herzog. Was für ein Glück, am 11. September 1944 wieder in Traunstein zu sein, auch wenn es gar nicht gut aussah: Tausende Flüchtlinge, die vor den Bomben der Alliierten geflohen waren, wenig zu essen. Karabiner, Revolver und Gasmaske musste ich abgeben, drei Tage später mich wieder zum Dienst melden.

PS: Am 18. März 1946 wurde ich wegen meiner Parteizugehörigkeit als Reichsbahnsekretär entlassen: Gehalt, Freifahrt, Krankenkasse, Konto bei der Eisenbahner Sparkasse, alles weg. Das Arbeitsamt vermittelte mich als Unterhaltsarbeiter an die Bahnmeisterei. Doch dann erinnerte man sich, dass ich ja alle Sparten des Betriebsdienstes gelernt hatte, und setzte mich da ein, wo ich vorher als Beamter eingesetzt war. Am 30. Mai 1947 wurde ich wieder als Reichsbahnsekretär eingestellt. Die meiste Zeit war ich in der Güterabfertigung Traunstein tätig. Ende 1972 wurde ich als Bundesbahnhauptsekretär pensioniert.«

Aus: Lebenserinnerungen von Fritz Dohlus (geboren 26.7.1910 in Regensburg, gestorben 29.4.2000 in Traunstein), gekürzt und an die neue Rechtschreibung angeglichen durch Ernst Dohlus

Teil I in den Chiemgau-Blättern Nr. 10 vom 9. 3.2024

11/2024