Mit zentnerschweren Säcken über den Kraglberg

Fuhrunternehmer transportierten Salz von der Saline in der Au zum Bahnhof in Traunstein – Teil II

Neue Fuhrunternehmer traten 1864 in den Dienst des Hauptsalzamts in Traunstein. Auf Jakob Kreiller, der nach vierjähriger Tätigkeit für die Salinenverwaltung pleite ging, folgten Josef Lechner und Josef Wispauer. Fortan brachten sie das Salz, das die Saline in der Au gewann, mit Pferdefuhrwerken auf der rund einen Kilometer langen Strecke über den »Kraglberg«, dem heutigen Salinenberg, zum Bahnhof in Traunstein.

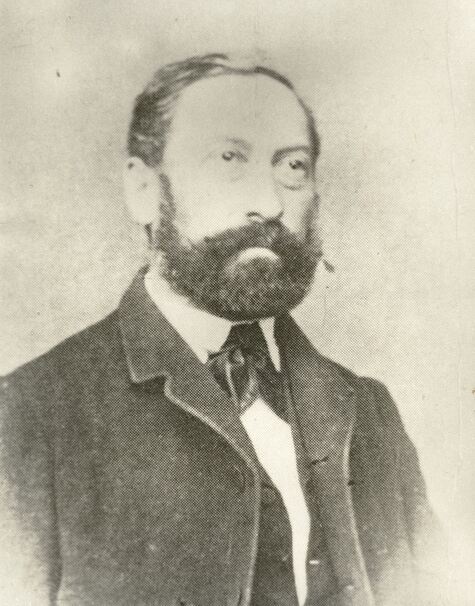

Josef Wispauer gehört zu den besonders interessanten Persönlichkeiten der Stadtgeschichte. Geboren am 12. November 1822 in Traunstein, gestorben am 19. August 1894 ebenso in Traunstein legte Wispauer Zeit seines Lebens, wie Albert Rosenegger schreibt, »rastlose Tätigkeiten« an den Tag, Wispauer habe einem »Tausendsassa« geglichen, der bei vielen Unternehmungen mit von der Partie war. So habe er sich auch an der Gewerkschaft des Bleiund Galmei-Bergbaus am Rauschberg und Kienberg beteiligt, die zwei Stollen gegraben habe – ohne am Ende jedoch den erhofften Erfolg zu finden. Auch als Fuhrmann trat er auf. Er gründete eine Spedition und gab ihr den Namen »P.D. Wispauer's We«, der ausgeschrieben »Paul Dominikus Wispauer's Witwe« bedeutete. Mit dieser Bezeichnung erinnerte er an seine 1818 verstorbene Großmutter Walburga. Das Fuhrunternehmen »P.D. Wispauer's We« entfaltete sich in Traunstein an der Marienstraße. Wie Wispauers Vater, der denselben Vornamen trug,war auch er Bürgermeister von Traunstein, und zwar von 1873 bis 1878. In Anerkennung seiner Verdienste, die er sich um die Stadt erwarb, ernannte der Magistrat ihn 1887 zum Ehrenbürger. Nach dem Tod von Josef Wispauer am 19. August 1894 ging das Anwesen an der Marienstraße an seine Kinder Robert und Marie Wispauer über.

Kaufmann war Josef Wispauer, Spediteur ebenso – und auch Fuhrmann der Saline. Er brachte sich selbst als Nachfolger von Jakob Kreiller ins Spiel. Wispauer schrieb dem Hauptsalzamt, das die Saline verwaltete, am 12. August 1864 und bot ihm an, die Salztransporte von der Saline zum Bahnhof zu übernehmen. Nachdem sich Jakob Kreiller »vielleicht aus Gründen, deren Angabe hier keineswegs am Platze wäre« oder auch »wegen zu geringen Frachtansatzes« höchstwahrscheinlich nicht mehr betätigen wolle, gab Wispauer ein »Offert« ab: Er stellte dem Hauptsalzamt in Aussicht, den Transport vom Salzwerk zur Bahnstation gegen eine »Frachtentschädigung« von drei Kreuzern pro Zentner zu erledigen. Der Lohn, den der bisherige Vertragspartner der Saline, Jakob Kreiller, erhalten hatte, betrug 6 Pfennige oder eineinhalb Kreuzer. Wispauer forderte also den doppelten Lohn. Zur Begründung führte er an: »Es ist zur genüge bekannt und leicht nachvollziehbar, daß der bisherige Transporteur J. Kreiller aus dem vorwürfigen Transportgeschäft jährlich mindestens 700 Gulden – wenn nicht mehr – Verlust hatte, sohin von einem Verdienste keine Rede seyn kann.« Wispauer verwies weiter auf die allgemeine Preissteigerung: Alles koste mehr, der Hafer, das Heu, das Stroh. Und auch die »schlechten Witterungsverhältnisse« in Traunstein führte er an. Viel Eis, viel Schnee bringe der Winter, groß sei der Aufwand, das Salz zu transportieren.

Auftrag für Salztransport geht an Josef Lechner

Die General-Bergwerks- und Salinen-Administration, kurz die Generaladministration, beauftragte das Hauptsalzamt am 3. September 1864, »die Besorgung der Salztransporte« im neuen Etatsjahr 1864/65 an den »Wenigstnehmenden imWege der Submission zu vergeben«. Wie schon vor über vier Jahren, als der Staat erstmals einen Spediteur für den Transport des Salzes von der Saline zum Bahnhof gesucht hatte – und mit Jakob Kreiller dann auch einen fand –, wollte er die Arbeit im Rahmen einer Versteigerung vergeben. Als Termin setzte er den 17. September 1864 an. Doch wenige Tage später vollzog er eine Kehrtwende. Noch ehe die Submission stattfand, machte die Salinenverwaltung Nägel mit Köpfen und nahm Josef Lechner, den Schmied von Ettendorf, als neuen Fuhrunternehmer unter Vertrag. Der Grund,warumsie sich von ihrem Plan verabschiedete, das Fuhrwerk zu versteigern, liegt auf der Hand: Der Schmied von Ettendorf war bereit, den Transport zu den bislang gängigen, für die Salinenverwaltung günstigen Bedingungen zu übernehmen – und Josef Wispauer, der schlicht und ergreifend mehr verlangte, hatte das Nachsehen. Die Generaladministration ermächtigte das Hauptsalzamt am 8. September 1864, die Beifuhr an Josef Lechner »zu den angebotenen Lohnsätzen und unter den übrigen Bedingungen, wie sie seither in dem Vertrage mit Kreiller bestanden, von 1864/65 anfangend, zunächst für dieses Jahr« zu übertragen.

Das Hauptsalzamt Traunstein beauftragte den Schmied von Ettendorf – wie dem Vertrag vom 11. September 1864 zu entnehmen ist –, das Koch-, Vieh- und Dungsalz von der Saline zur Eisenbahnstation zu transportieren. Bis auf geringe Abweichungen blieben die Regelungen, die das Hauptsalzamt und Jakob Kreiller 1860 vereinbart hatten, bestehen. Für Lechner galten im Wesentlich genau dieselben Frachttarife wie für Kreiller – sieht man einmal davon ab, dass der eine oder andere Pfennig beim Transport eines Fasses oder Sackes hinzukam.

Wispauer transportiert Betriebsmaterialien

Was den Auftrag für den Transport des Salzes von der Saline zum Bahnhof betraf, so ging Josef Wispauer leer aus. Doch im Falle der Spedition von Betriebsmaterialien in der Gegenrichtung – auch dieses Fuhrwerk war zu haben, als Jakob Kreiller pleiteging – erhielt er den Zuschlag.

Wispauer schrieb dem Hauptsalzamt am15. September 1864, dass er als »Massakurator« – als Vermögensverwalter –, als »provisorischer Curator in der Jakob Kreiller'schen Gantsache«, den Vertrag, den das Hauptsalzamt am 14. Januar 1863 mit dem Kaufmann Jakob Kreiller über den Transport der Betriebsmaterialien geschlossen hatte, zum 30. September 1864 kündigen müsse, »da die Pferde bis dahin zufolge gerichtlichen Auftrages veräußert und das Geschäft geschlossen werden wird«. Und in einem weiteren Schreiben, das Wispauer noch am selben Tag – also ebenfalls am 15. September 1864 – verfasste, bat er das Hauptsalzamt, den Vertrag von Jakob Kreiller auf ihn, Wispauer, zu übertragen. Und dieses Offert nahm die Salinenverwaltung dankend an. Die Generaladministration beauftragte das Hauptsalzamt am 6. Oktober 1864, »den bisher mit Jakob Kreiller bestandenen Vertrag vom 14. Januar 1863 über dieBeifuhr von Frachtgütern von der Eisenbahnstation Traunstein zur Saline dortselbst auf den Kaufmann Joseph Wispauer zu Traunstein zu übertragen«.

Einen Vertrag über diese Beifuhr unterzeichneten beide Seiten am 12. Oktober 1864. Wispauer war nicht besser gestellt als Kreiller und bekam jene Bezahlung, die schon sein Vorgänger erfahren hatte. Die Gültigkeit der Vereinbarung setzten der Auftraggeber und der Auftragnehmer auf drei Jahre fest: auf die Zeit rückwirkend vom 1. Oktober 1864 bis zum 30. September 1867.

Wispauer übernimmt alle Transportleistungen

Drei Jahre später vertieften beide Seiten die Zusammenarbeit. Die Generaladministration teilte dem Hauptsalzamt am 30. Dezember 1867 mit, dass künftig auch Josef Wispauer Salz von der Saline zum Bahnhof transportiert. Wunschgemäß sei er an diesem Fuhrwerk zu beteiligen, das bislang ausschließlich und allein Josef Lechner verrichtete.

Der Hintergrund: Die Generaladministration entriss Wispauer – wie auch allen anderen privaten Händlern – das Recht, das Salz aus Traunstein auf seine Rechnung auf der Schiene zu transportieren. Die Generaladministration machte kein Hehl daraus, dass derKaufmann und Spediteur »durch die erfolgten Änderungen in der Salzspedition ein einträgliches Geschäft verliert«, und beteiligte ihn im Gegenzug – gleichsam in einer Art Entschädigung – am Transport des Salzes von der Saline zum Bahnhof.

Josef Lechner war aber nicht bereit, einen Teil des Fuhrwerks von der Saline zum Bahnhof, das er bis dato ungeschmälert besessen hatte, abzugeben. So ließ er wissen, dass er einen neuen Auftrag zur Beförderung des Salzes nur dann annimmt, wenn er ihn wie bisher voll und ganz, also ohne Abstriche an Wispauer machen zu müssen, bekommt. Doch damit stellte er sich selbst ins Abseits. Die Generaladministration ließ nicht mit sich handeln, blieb auf ihrem Kurs – und nahm Abstand von Lechner. Sie informierte den Gegenspieler des Schmieds in Ettendorf. Der Kaufmann und Spediteur in Traunstein erkannte die Gunst der Stunde und gab sich offen für alles.

Josef Wispauer schrieb dem Hauptsalzamt am 5. Januar 1868: Nachdem die Generaladministration ihm zum einen eine Erneuerung des Vertrages zur Beifuhr von leeren Säcken, Ziegeln und Steinkohlen et cetera genehmigt habe und zum anderen ein Drittel des Transportes des ärarialischen Salzes von der Saline zum Bahnhof zu einer »Taxe« von 5 Pfennigen pro Zollzentner – und zwar drei Pfennigen für den Transport und zwei Pfennigen »für Ladgebühr« – »zugewiesen« habe, erklärte er sich bereit, auch das ganze Quantum zu 5 Pfennigen pro Zentner zu übernehmen.

Das Hauptsalzamt und die Generaladministration nahmen die ausgestreckte Hand an. Sie setzten Lechner vor die Tür und holten Wispauer ins Haus, der nun alle Transporte ungeschmälert übernahm – jene vom Bahnhof zur Saline wie auch jene in der Gegenrichtung. In zwei Verträgen, jeweils unterzeichnet am 10. Januar 1868, brachten das Hauptsalzamt und Josef Wispauer ihre erweiterte Zusammenarbeit unter Dach und Fach.

Alles in allem betrachtet war Josef Wispauer als Fuhrmann der Saline viel besser bezahlt als seine Vorgänger Jakob Kreiller und Josef Lechner. Was den Salztransport betraf, so bekam er – wenn die Zahlen in den Quellen tatsächlich stimmen – in etwa den dreifachen Frachtlohn. Hatten Kreiller und dann Lechner in den Jahren 1860 bis 1864 beziehungsweise 1864 bis 1868 für einen Zollzentner zwischen 1 Kreuzer 2 Pfennigen und 1 Kreuzer 3 Pfennigen erhalten, so kassierte Wispauer dann auf einmal fünf Kreuzer. Hingegen gleichgestellt waren alle Fuhrunternehmer in Sachen Transport von Betriebsmaterialien von der Bahnstation zum Salzwerk. Kreiller, Lechner und Wispauer bekamen durch die Bank vom Hauptsalzamt für den Zentner lediglich einen Kreuzer zwei Pfennige, einen Kreuzer drei Pfennige oder höchstens zwei Kreuzer pro Zentner.

Fuhrunternehmer mit Sorgen

Mehrere Schreiben aus dem Jahr 1874 verdeutlichen die Sorgen, die den Fuhrmann Wispauer umtrieben. Zum einen stellte er die Einnahmen immer wieder den Ausgaben gegenüber – und kam dann ein ums andere Mal zu dem Schluss, dass diese Rechnung nicht mehr aufzugehen drohte. Der Aufwand für die Pferdehaltung war hoch, insbesondere das Futter war teuer. Um das Geschäft am Laufen zu halten, forderte er alsdann eine Erhöhung der Frachttarife. Und zum anderen war Wispauer auch immer wieder einmal in Sorge, dass der Staat ihn verpflichtete, die Pferde für den Kriegsdienst abzustellen – womit er in diesem Fall den Transport nicht mehr hätte wahrnehmen können.

Wispauer wandte sich an seinen Auftraggeber. Und die Salinenverwaltung in Traunstein teilte dann der Generaladministration in München am 16. Juni 1874 mit, Wispauer habe eine Erhöhung der Entlohnung beantragt. Und auch habe er gebeten, »daß seine sechs Pferde, welche er contraktmäßig zum Salztransport verwendet, im Falle einer Mobilisierung nicht gleich zum Kriegsdienst ausgehoben werden sollen«. Die Generaladministration erhöhte alsdann – wie sie dem Hauptsalzamt am 22. Juni 1874 schrieb – die Vergütung für einen Zentner Salz, geliefert von der Saline zum Bahnhof, von Juli bis Dezember von bislang fünf auf sechs Kreuzer. Die Frage der Pferde gab sie weiter an die Militärverwaltung. Und ein knappes halbes Jahr später kam von dort die Antwort – eine Antwort, die Wispauer gefallen haben musste. Das Kriegsministerium teilte dem Generalkommando des ersten Armeecorps am 16. November 1874 mit – und vonMünchenging der Bescheid schließlich nach Traunstein –, dass die Pferde von Wispauer nur in Reserve zu stellen seien.

Zwei Verträge verschmelzen zu einem

Die beiden 1868 geschlossenen Verträge erfuhren immer wieder eine Erneuerung, eineinhalb Jahrzehnte nach ihrem Abschluss verschmolzen sie dann zu einem. Beide Seiten unterzeichneten einen neuen Vertrag, der die zwei alten vereinigte, am 31. Mai 1883.

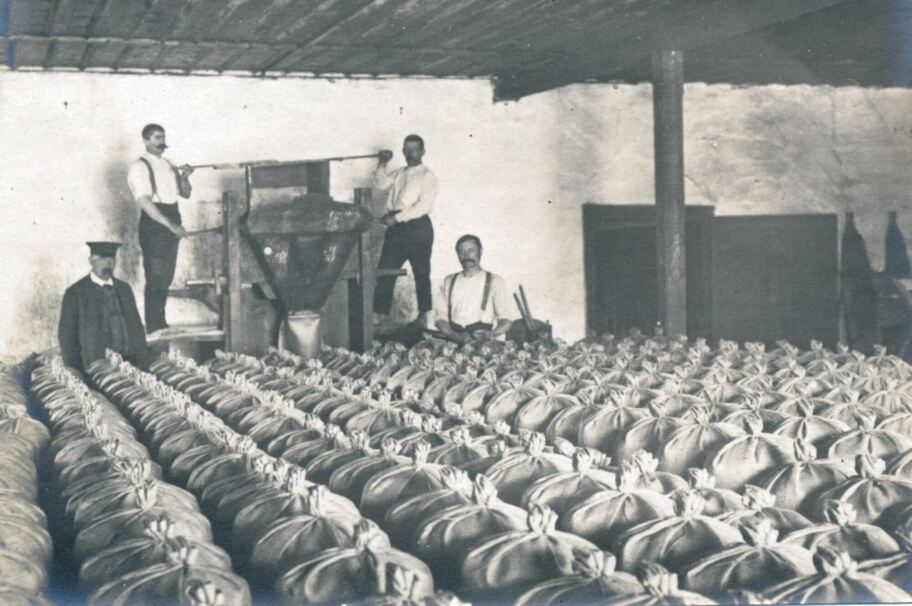

Als Zugtiere waren weiter allein Pferde zulässig, die Leitung musste jedoch in den Händen, wie die Ergänzung lautete, »von verlässigen und nüchternen Individuen« liegen. Am Bahnhof zählte jetzt nicht nur das Abladen des Salzes vom Fuhrwerk, sondern auch das Aufladen auf die Waggons zu den Aufgaben des Akkordanten. Die Arbeiten mussten nun nicht mehr unter der Aufsicht eines Kontrolleurs des Hauptsalzamtes erfolgen, vielmehr hatte der Akkordant ein »besonderes Augenmerk« auf seine Verrichtungen zu legen. Neu war auch dieser Hinweis: »Der königlichen Bahnverwaltung gegenüber ist der Akkordant verantwortlich für die rechtzeitige Einladung der Waggons, welche der königlichen Saline zum Salztransporte täglich zugewiesen sind.«

Und so waren die Tarife festgesetzt: Je nach Art des Frachtgutes erhielt der Akkordant 10, 8, 6 oder 7 Pfennige pro 100 Kilogramm. Die Abgabe – ein Teil des Lohnes war nach wie vor einem sozialen Zweck zuzuführen – erfolgte nicht mehr an die Bruderkassa des Salinenpersonals, sondern an den Knappschaftsverein der Saline. Für die Laufzeit wählte man eine andere Formulierung. Sie lautete jetzt: »Gegenwärtiger Vertrag soll Giltigkeit haben, in solange derselbe nicht von einem oder dem andern Contrahenten gekündigt wird, wozu gegenseitige, halbjährige Frist festgesetzt wird.« Die Laufzeit war also nicht mehr befristet. Im neuen Vertrag fehlte die Bestimmung, dass Josef Wispauer auch das von Privaten angekaufte Kochsalz von der Saline zur Eisenbahn befördern darf. Dass dieser Passus nicht mehr im Vertrag stand, kann jedoch nicht überraschen, denn der Staat hatte den Privaten 1868 nicht mehr erlaubt, das Salz, das aus seinem Werk in Traunstein kommt, auf eigene Rechnung mit der Eisenbahn zu transportieren.

Das Speditionsunternehmen Wispauer stand rund drei Jahrzehnte in den Diensten des Hauptsalzamtes. Als der Staat Mitte der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts dann ein Gleis baute, das Salzwerk an die Eisenbahnlinie Traunstein-Ruhpolding und damit dann auch an die Hauptverkehrsstrecke München-Salzburg anschloss, erfolgte das Ab- und Aufladen anschließend unmittelbar auf dem Betriebsgelände. Die aufwändigen und mühseligen Transporte von der Saline über den »Kraglberg« durch die Stadt zum Bahnhof waren nicht mehr erforderlich.

Am 1. Juli 1895 setzte sich der erste Zug auf dem Gelände der Saline in Bewegung. Georg Schierghofer schreibt, dass an diesem Tag »zum ersten Mal 700 Zentner Salz vom Carl Theodorsudhaus direkt in den Salinenzug eingeladen« worden seien. »Der erste Waggon, von den Salinenarbeitern bekränzt, kam nach Leutkirch in Württemberg.« Und damit benötigte das Hauptsalzamt die Dienste, die Spediteur Wispauer anbot, nicht mehr. Die Zusammenarbeit ging zu Ende – und Pferdefuhrwerke, die, voll beladen mit Salzsäcken, den Weg über den Kraglberg nahmen, gehörten der Vergangenheit an.

Gernot Pültz

Quellen:

– Archivalien im Staatsarchiv München, Bestand Hauptsalzamt Traunstein, Nummer 352

Literatur:

– Rosenegger, Albert: Das erste Haus am Platz. Geschichte und Geschichten um das HausWispauer, in: Jahrbuch 2000 des Historischen Vereins für den Chiemgau zu Traunstein, S. 5 bis 44.

– Pültz, Gernot: Spitzenjahr 1874. Die Saline Traunstein erzeugt 10 649 Tonnen Salz für den Verkauf im Königreich Bayern, in: Stadt Traunstein / Historischer Verein für den Chiemgau zu Traunstein (Hrsg.): Traunstein ohne Salz? Traunstein 2019, S. 117 bis 146.

– Schierghofer, Georg: Traunstein und das Salz. Ein Beitrag zur Geschichte des bayerischen Salzwesens aus Anlass der Auflassung der Saline in Traunstein, Traunstein 1911.

Teil I in den Chiemgau-Blättern Nr. 46 vom 13. 11. 2021

47/2021