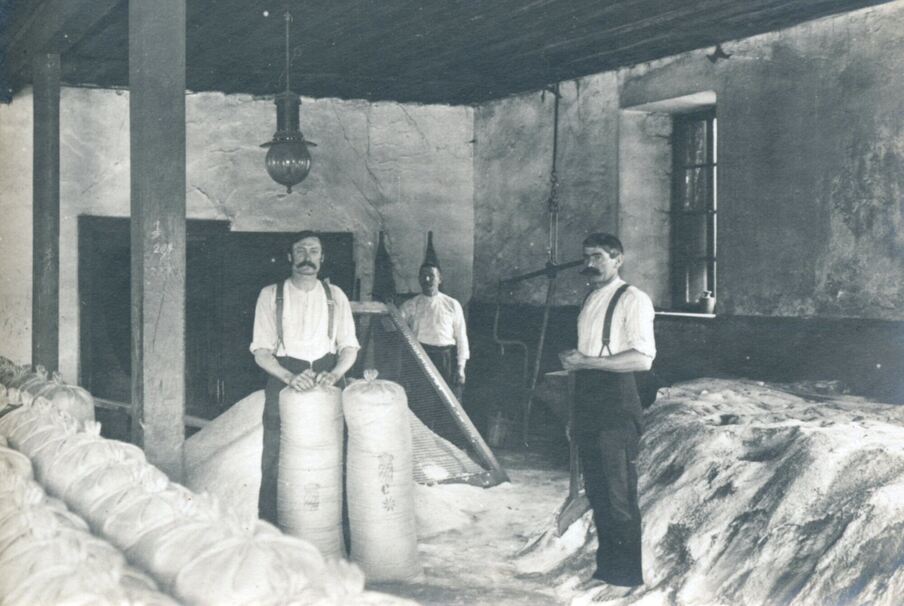

Mit zentnerschweren Säcken über den Kraglberg

Fuhrunternehmer transportierten Salz von der Saline in der Au zum Bahnhof in Traunstein – Teil I

Mühsam waren die Fahrten mit den Pferdefuhrwerken durch die Stadt. Säcke voller Salz bildeten zentnerschwere Lasten. Die Strecke von der Saline in der Au bis zum Bahnhof in Traunstein war zwar nicht lang, lediglich rund ein Kilometer hatten die Fuhrmänner und ihre Pferde zurückzulegen. Doch der »Kraglberg«, der heutige »Salinenberg«, hatte es durchaus in sich – zumal dann, wenn Regen die Straße rutschig machte.

Eine Reihe von Gewerbetreibenden stand von 1860 bis 1895 in den Diensten des Hauptsalzamtes, das die Saline lenkte und leitete. Einer nach dem anderen bekam viel Arbeit aufgebürdet, aber wenig Geld bezahlt. Die spärlich in ihre Beutel fallenden Gulden und Kreuzer, später dann Mark und Pfennig, reichten mitunter kaum aus, um über die Runden zu kommen. Trotzdem jedoch waren sie alle froh, für das Hauptsalzamt und die Saline arbeiten zu dürfen. Schließlich waren die Aussichten, überhaupt Geld in einer Landstadt ohne viel Industrie, wie Traunstein eine war, zu verdienen, doch äußerst begrenzt.

Ende der 50er Jahre des 19. Jahrhunderts begann sich abzuzeichnen, dass die Stadt Traunstein einen Anschluss an das Eisenbahnnetz und einen Bahnhof bekam. Und so ging die Verwaltung der Saline (1619 bis 1912) auf die Suche nach einem Gewerbetreibenden, der künftig in ihrem Auftrag das Salz von der Saline zum Bahnhof bringt.

Jakob Kreiller tritt in die Dienste der Saline

Die General-Bergwerks- und Salinen-Administration, kurz die Generaladministration, in München beauftragte das Hauptsalzamt in Traunstein am 29. November 1859, jetzt schon die Vergabe des Salzfuhrwerks zur Eisenbahn »auf dem Wege der Submission« einzuleiten. Die Anordnung aus München setzte Traunstein schließlich einige Monate später um: Die gewünschte Versteigerung lief am 27. April 1860. Nach zweimaliger Bekanntgabe im hiesigen Wochenblatte habe das Hauptsalzamt, wie die Behörde in Traunstein dann der vorgesetzten Stelle in München berichtete, »heute Vormittags 9 Uhr die schriftlichen und versiegelten Angebote in Gegenwart der Betheiligten geöffnet«. Und dann habe sie »dem Wenigstbietenden vorbehaltlich der hohen Genehmigung« den Zuschlag erteilt: Der Auftrag sei an den Eisenhändler Jakob Kreiller aus Traunstein gegangen. Er habe das »geringste Angebot übergeben« und zum Beispiel in Aussicht gestellt, ein Fass Kochsalz zu 588 Pfund für 5 Kreuzer und 3 Pfennige von der Saline zum Bahnhof zu transportieren und die Last dort dann für 2 Kreuzer 3 Pfennige abzuladen. Alles in allem verlange er also 8 Kreuzer 2 Pfennige.

Jakob Kreiller war ein Salzhändler und Fuhrunternehmer. Er führte damals in Traunstein eine »Viehsalzniederlage«, eine Verkaufsstation für Viehsalz, das die Saline Traunstein gewann und zur Verfütterung anbot. Wo diese Viehsalzniederlage war, bleibt offen. Außerdem unterhielt Kreiller eine Spedition – und zwar in der Nähe des Bahnhofs.

Die Generaladministration genehmigte dem Hauptsalzamt am 2. Mai 1860, Jakob Kreiller die, wie die damals gängige Bezeichnung lautete, »Beifuhr« des Salzes von der Saline zum Bahnhof um die von ihm angebotenenTarife, »jedoch vorläufig nur für die Dauer der noch übrigen Zeit der laufenden Finanzperiode, also bis Schluß 1860/61« zu überlassen.

Fuhrmann befördert am Tag bis zu 300 Zentner

Einen Vertrag schlossen das Hauptsalzamt, vertreten durch dessen Leiter Max von Hörmann, und Jakob Kreiller dann zwei Tage später am 4. Mai 1860. Die Salinenverwaltung beauftragte den Gewerbetreibenden in Traunstein, das vom Staat erzeugte, für dessen Handel bestimmte, in Fässern und Säcken verpackte Salz von der Saline zum Bahnhof zu transportieren. Kreiller verpflichtete sich, zu jeder Zeit das vom Hauptsalzamt verlangte Quantum Koch-, Vieh- und Dungsalz in jeder beliebigen Art der Verpackung zur Eisenbahnstation zu spedieren. Er sicherte zu, pro Tag auf Wunsch bis zu 300 Zentner und pro Woche bis zu 2000 Zentner zu befördern. Jakob Kreiller übernahm die Haftung für alle Schäden, im Gegenzug erhielt er »ausschließlich und allein das Recht, das Speditionsgut von der Saline zur Eisenbahn zu führen«.

Das Hauptsalzamt erlaubte Kreiller ausdrücklich, dass er neben seiner Tätigkeit als Fuhrmann der staatlichen Saline auch Aufträge von privaten Händlern übernehmen darf. »Da das königliche Hauptsalzamt sich niemals verpflichten kann, die Spedition fortwährend inGang zu erhalten und dadurch das Speditions-Fuhrwerk zu beschäftigen, so bleibt es dem Jakob Kreiller unbenommen, auch das von Privaten angekaufte Kochsalz zur Eisenbahn zu befördern, doch nur so lange, als es ohne Beeinträchtigung des Speditions-Fuhrwerkes geschehen kann.«

Kreiller arbeitete, wie beide Seiten weiter festlegten, im Akkord – was bedeutete, dass er für jedes transportierte Fass und jeden gelieferten Sack einen genau festgelegten Lohn bekam. So erhielt er für ein Fass Kochsalz zu 588 Pfund, aufgenommen an der Saline und abgegeben am Bahnhof, – wie er angeboten hatte – 8 Kreuzer 2 Pfennige, für ein Fass Kochsalz zu 320 Pfund 4 Kreuzer 3 Pfennige, für ein Fässel Kochsalz zu 166 Pfund 2 Kreuzer 1 Pfennig, für einen Sack Kochsalz zu 133 Pfund 2 Kreuzer, für einen Sack Kochsalz zu 100 Pfund 1 Kreuzer 2 Pfennige, für ein Fass Dungsalz zu 635 Pfund 9 Kreuzer 1 Pfennig und für ein Fässel Viehsalz zu 268 Pfund 3 Kreuzer 3 Pfennige. Im Durchschnitt errechnet sich ein Frachttarif für einen Zentner zwischen 1 Kreuzer 2 Pfennigen und 1 Kreuzer 3 Pfennigen.

Der Vertrag galt für die letzten zwei Jahre der siebten Finanzperiode: für 1859/60 und 1860/61. Die Laufzeit war also mit rückwirkendem Beginn zum 1. Oktober 1859 auf den Zeitraum bis zum 30. September 1861 begrenzt.

Am 4. Mai 1860 war der Vertrag geschlossen. Am 7. Mai fuhr der erste Zug nach Traunstein – und die Arbeit des Fuhrmanns der Saline begann.

Auch Betriebsmaterial auf den Pferdefuhrwerken

Kreiller brachte Fuhre um Fuhre von der Saline zum Bahnhof – was über die Laufzeit des 1860 abgeschlossenen Vertrages auch so weiterging. Beide Seiten verlängerten die Zusammenarbeit, neue Verträge, die die alten ersetzten, folgten. Das Hauptsalzamt gab dem Fuhrmann Jakob Kreiller schließlich noch mehr Verantwortung. Die Salinenverwaltung beauftragte ihn am 14. Januar 1863, die Betriebsmaterialien und sonstigen Frachtgüter, die mit der Eisenbahn ankommen und für die Saline bestimmt sind, vom Bahnhof zum Salzwerk zu transportieren. Der Vertrag hatte eine Laufzeit über drei Jahre vom 14. Januar 1863 bis zum 14. Januar 1866.

Das Abladen der Materialien von den Waggons und das Aufladen auf das Pferdefuhrwerk am Bahnhof war, wie beide Seiten vereinbarten, allein Sache des Fuhrmanns. »Jakob Kreiller übernimmt alle Kosten, welche auf das Ab- und Aufladen der mit der Eisenbahn für das Hauptsalzamt ankommenden Güter erlaufen. « Das Abladen an der Saline werde hingegen durch Arbeiter des Hauptsalzamtes besorgt, »der Fuhrmann des Kreiller hat aber hierbei nicht allein gegenwärtig zu sein, sondern auch hiebei Beihilfe zu leisten«. Die Behörde bezahlte die Dienste von Kreiller mit eineinhalb Kreuzer pro abgelieferten Zentner Ziegel, Steinsalz in Stücken, Steinsalzmehl in Säcken, rote Farberde in Fässern – sie war nötig, um in der Saline die sogenannte Denaturierung vorzunehmen: um das für den menschlichen Verzehr vorgesehene Kochsalz in das für den Verbraucher ungenießbare Viehsalz umzuwandeln –, Brennholz, Mineralöl, leere Salzsäcke, Gusswaren, Stabund Schmiedeeisen, Papier und andere Gegenstände. Eindreiviertel Kreuzer erhielt der Fuhrmann für den Zentner Steinkohle, Dach- und Zementplatten und andere Gegenstände, zwei Kreuzer pro Zentner Torf, Maschinenteile, Metallwaren und weitere Materialien.

Nach vier Jahren endete die Zusammenarbeit zwischen dem Hauptsalzamt und dem Fuhrmann Jakob Kreiller. Der Grund: Der Spediteur ging pleite – und zwar gerade deswegen, weil er offensichtlich im Dienst der Saline rote Zahlen schrieb.

Die Gant bricht über Jakob Kreiller herein

So machte später die Nachricht die Runde, dass er »jährlich mindestens 700 Gulden – wenn nicht mehr – Verlust« einfuhr. Wie auch immer die finanziellen Verhältnisse des Fuhrunternehmers in allen Einzelheiten gewesen sein mochten, sie waren auf alle Fälle so schlecht, dass er aufgab und die Flinte ins Korn warf. Die Gant brach über ihn herein, er musste sein Vermögen veräußern.

Jakob Kreiller schied aus den Reihen der Gewerbetreibenden aus – was jedoch keineswegs bedeutete, dass sich die gesamte Familie Kreiller ein für alle Male aus diesen Kreisen verabschiedet hätte. Ganz im Gegenteil, wenig später begründete ein anderer einen Betrieb, der sich alsdann einen festen Platz auf dem Markt eroberte: 1866 hob Johann Nepomuk Kreiller die Firma »J. N. Kreiller« aus der Taufe – und damit jenen Betrieb, der seinen Namen erhielt und der bis heute fortbesteht. 2016 feierte die Firma ihr 150-jähriges Bestehen.

Gernot Pültz

Quellen:

– Archivalien im Staatsarchiv München, Bestand Hauptsalzamt Traunstein, Nummer 352.

Teil II in den Chiemgau-Blättern Nr. 47 vom 20. 11. 2021

46/2021