Miese Bahn, tumbe Bauern und steinhartes Brot

Reiseautor Ludwig Steub berichtet als Augenzeuge über die Anfänge des heimischen Tourismus

Bayern ist nach wie vor das Urlaubsland Nummer eins in Deutschland: 2024 überschritt die Anzahl der Übernachtungen zum zweiten Mal in Folge die 100-Millionen-Marke, und hier sind die vielen Tagesausflügler noch gar nicht mitgerechnet, die es Sommers wie Winters an die bayerischen Seen oder in die Bergwelt zieht.

Die Anfänge des heimischen Tourismus reichen mehr als 150 Jahre zurück: Damals entdeckten betuchte Städter die »Sommerfrische« auf dem Land: Das längst Befürchtete ist eingetreten – das bayrische Hochland ist fashionabel geworden!, spottet der Schriftsteller Ludwig Steub 1871 über die zunehmende Flut an Ausflüglern ins Münchner Umland, die dort nicht nur die Reize der Natur entdecken, sondern – wie es für die schicke Gesellschaft auch heute noch unabdingbar ist – selbst gesehen werden wollten.

»In Tegernsee ringen fremde Prinzen, Wiener Equipagen und Pariser Toiletten wetteifernd um die Aufmerksamkeit eines auserlesenen Publikums. An den Table-d'hôten findet sich allenthalben jene vornehme schweigsame Gesellschaft, die immer den Eindruck macht, als könne keines das andere ausstehen, als möchte jeder den Nachbarn wenigstens nach Helgoland oder in die Pyrenäen verwünschen«, ätzt Steub, der über Jahrzehnte mit eigenen Augen die Anfänge des Fremdenverkehrs im bayerisch-österreichischen unmittelbar miterlebte – und seine Erfahrungen in zahlreichen Essays mit amüsant spitzer Feder für die Nachwelt bewahrt hat.

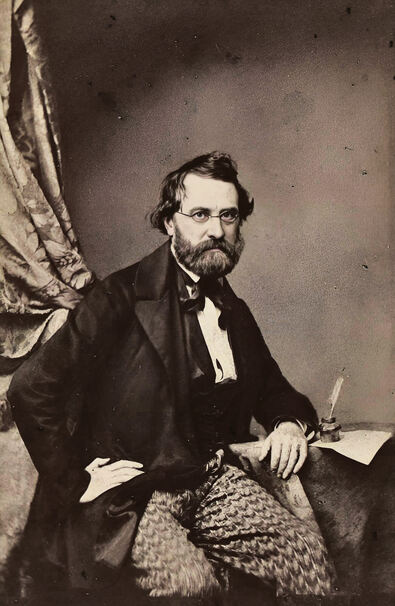

Der 1816 in Aichach geborene Schriftsteller, im Brotberuf eigentlich Jurist, war selbst schon in jungen Jahren auf Reisen gegangen, damals allerdings nicht allein zur eigenen Belustigung, sondern aus beruflichen Gründen: Steub folgte 1834 dem zwei Jahre zuvor zum griechischen König gewählten Otto, Sohn des bayerischen Monarchen Ludwigs I., auf den Peloponnes, um dort als Verwaltungsbeamter zu arbeiten. Als er jedoch nicht die erhoffte Stelle ergatterte und stattdessen als Richter in ein griechisches Nest versetzt wurde, kehrte er 1836 wieder zurück in die Heimat, wo er in München als Rechtsanwalt und später als Notar tätig war.

Nachdem er bereits seine Erlebnisse in Griechenland zu Papier gebracht und veröffentlicht hatte, begann er in den 1840er Jahren, seine Eindrücke von Wandertouren in die bayerisch-österreichische Gebirgswelt zu publizieren. Damals war Reisen noch eine weitgehend exklusive, weil teure Angelegenheit, die sich nur betuchte Kreise wie Adelige oder das wohlhabende Bürgertum leisten konnten. Das sollte sich Mitte des 19. Jahrhunderts jedoch schlagartig ändern und schuld daran war die Erfindung der Eisenbahn.

Mit dem Ausbau des Schienennetzes, auch in ländliche Regionen, konnte man nun von Städten wie München oder Augsburg vergleichsweise billig und schnell ins Blaue reisen. Auch Ludwig Steub nutzte Ende der 1860er Jahre die Züge der königlichen Staatsbahnen und seine Schilderungen legen nahe, dass die Unbilden des öffentlichen Personennahverkehrs offenbar alles andere als ein modernes Phänomen sind – und wie Fahrgäste heute – musste sich auch der Autor schon gehörig über entsprechende Pleiten und Pannen ärgern: »Früher konnte ich mich über gar nichts ärgern – jetzt habe ich auch dies gelernt und ärgere mich oft den ganzen Tag. In der Frühe verdross mich schon, dass die Wagen dritter Klasse des Königreichs Bayern keine Haken besitzen, so dass man bei der hydraulischen Einpfropfung, welcher die Fahrgäste unterliegen, Joppen, Ränzel und andere Reisekleinodien unter die Bank werfen muss, wodurch dann auch die Füße geniert sind und die Kleinodien schmutzig werden.«

Damit nicht genug, ließen auch noch die zusätzlich zur Bahn vorhandenen Transportmittel – Omnibusse und Stellwagen – sehr zu wünschen übrig – »insbesondere jener, der vor zwei Jahren von Wolfratshausen nach München fuhr – vielleicht jetzt noch fährt – und sich, zerrissen und zerflickt wie er war oder ist, geradezu jeder patriotischen Beschreibung entzieht.« Findige private Unternehmer hätten hier sicher eine erträgliche Quelle für Einnahmen gefunden, doch Steub kam zur Überzeugung, dass es der einheimischen Bevölkerung auch noch am kleinsten Quäntchen an Geschäftssinn fehlte – und wusste auch den Grund dafür: »Bei uns auf demLande braucht man glücklicherweise so wenig zu denken – etliche Priester und Beamte besorgen dies aus Gefälligkeit für alle –, dass man zuletzt selbst die Gewohnheit ablegt«.

Steub hatte damals am eigenen Leib erlebt, welche Hindernisse eine gewisse Schwerfälligkeit bei Denk- und Entscheidungsprozessen erzeugte, als er mit seinen beiden jugendlichen Kindern auf einer Wanderung nach Bayerischzell unterwegs war. Als dem Trio die sommerliche Hitze zu groß wurde, versuchte es einen fahrbaren Untersatz zu mieten: »Ich sprach eine nahegelegene Bäuerin an, welche bereitwillig den Gaul von der Weide holen und das Wägelchen zurechtstellen ließ. Alles schien nach Wunsch zu gehen, als ich unvorsichtigerweise fragte, was es koste bis nach Bayrischzell. Jetzt fiel's der Bäuerin siedend heiß ein, dass sie darum eigentlich den »Herrn« fragen müsse. »Und der Herr?« – »Ist auf der Alm«, sagte die Frau, »da werden S' wohl nicht abwarten mögen, bis ich nauf g'schickt hab.«

Im nächstgelegenen Wirtshaus versuchte Steub sein Glück erneut. »Die Frau Wirtin, welche herausgeholt wurde, ein Wesen von so liebenswürdigen Manieren, dass sie in Knigges 'Umgang mit Menschen' als illustriertes Paradigma aufzustellen wäre, schaute mich schräg an und fragte mit Fernhaltung aller zeitraubenden Begrüßungsformeln: 'Was wollen S' denn?' – 'Einen Einspänner nach Bayrischzell, und was kostet er?' – 'Ja, da muss ich zuerst den Herrn fragen', antwortete die unterwürfige Gattin, drehte sich und kam nicht wieder.«

Notgedrungen ging es deshalb erneut nur per pedes weiter bis neuerlich ein Gasthaus auftauchte, wo sich ein zwar durchaus redegewandter Bursche fand, der noch dazu über ein Transportmittel zu verfügen schien, das in Betrieb zu nehmen aber an unüberwindbaren Umständen scheiterte: Punkt eins: »der Gaul ziehe an Sonn- und Feiertagen oft zehn und zwölf Personen vom Wirtshaus heim, weshalb man ihm an Wochentagen den Transport nicht zumuten könne«. Von Steub bekniet, doch einmal eine Ausnahme zu machen, meinte der Bursche, er könne sein Rössel vielleicht doch laufen lassen – allerdings habe er niemanden zum Einspannen, denn der Knecht sei schon im Feierabend – und er selbst könne das nicht übernehmen, weil er keine Knechtsarbeit tue. Falls er es aber doch täte, so wisse er immer noch nicht, was es koste, denn er sei nicht der Herr im Hause, sondern sein Vater, und der sei gerade heute nach München verreist.

Kein Wunder, dass Steub angesichts dieser Phalanx an Ungastlichkeit nichts anderes übrig blieb, als ein Stoßgebiet in den weiß-blauen Himmel zu schicken mit der inbrünstigen Bitte, »dass sich Mann und Frau, Vater und Sohn im Leizachtal über den Preis eines Einspänners nach Bayrischzell ein für alle Mal verständigen und denselben das ganze Jahr im Gedächtnis behalten mögen.«

Steubs Schilderung zufolge war geistige Trägheit in ländlichen Gefilden allerdings keine Erscheinung, die sich allein auf die einfache Bevölkerung beschränkte, für deren Entschuldigung man anführen kann, dass sie in ihrer Lebenswelt bis dahin nur wenig Berührung mit unvorhergesehenen Situationen und fremden Personen hatten. Auch die Vertreter der bayerischen Behörden, die zumindest über einen gewissen Bildungsstand verfügt haben müssen, machten in der Ära des beginnenden Tourismus alles andere als bella figura:

»Der Wanderer, das heißt der Mensch, der eine gesunde Bewegung macht, seine Erübrigungen in fremde Länder tragen und die Welt sehen will, derselbe, nach welchem Rom, Florenz und Venedig seufzen, den die alemannische, die fränkische und die sächsische Schweiz, der Rheinstrom und die Pyrenäenbäder sich in ungezählter Zahl herbeiwünschen, in der Gebirgspolitik der unteren Obrigkeiten hier in Bayern und im Lande Tirol spielt er eigentlich zurzeit noch gar keine Rolle. Sie lassen ihn seine Pfade im Nebel selber suchen und stellen ihm nicht einmal Wegweiser, viel weniger Ruhebänke zum Ausrasten hin. Über sumpfige Wiesen verlässige Bretter, an schwindelige Steige sichernde Geländer zu legen und andere solche Aufgaben der Nächstenliebe, sie scheinen sie lediglich den kommenden Jahrhunderten vorbehalten zu wollen«, empört sich Steub.

Damit nicht genug, so der Autor, werde dann auch noch jede Eigeninitiative im Keim erstickt, wie das Beispiel eines geschäftstüchtigen Landwirts aus Oberaudorf namens Simon Schweinsteiger beweise:

»Der biedere Landsasse von und zu Hinterschweinsteig, ein Bauer aus einer uralten Familie, verfiel zuerst auf den Gedanken, hier an den Wasserfällen, wo die wilden Kaiser so schön hereinschauen, ein Wirtshäuslein zu errichten, auf dass seine und des Vaterlandes Gastlichkeit zu Ehren komme vor der Welt. Fünfzehn Jahre lang musste er bei Landgericht, Regierung und Ministerium sowie bei verschiedenen anderen Behörden anklopfen, Schriften verfassen und sich abweisen lassen«, bis er dann endlich seine Einkehr für hungrige und durstige Wanderer errichten durfte. Dabei waren Gasthöfe, und noch dazu solche mit guter und funktionierender Küche nach Steubs Schilderung eh Mangelware, zumindest in und um Schliersee, »wo man, nach der Härte des Weißbrots zu urteilen, nur alle drei Monate zu backen scheint; wo das Nationalgetränk allenthalben, wo es versucht wurde, matt und lau war – was vollkommene Unkenntnis der kühlenden Kräfte unseres vaterländischen Eises verriet; wo man sich hin und wieder nicht entblödet, einem neuen Gast ein altes Tischtuch vorzubereiten, und wo die feste Kette von Kalbsschnitzeln, die den Reisenden wochenlang umgürtet, nur selten durch eine Forelle oder ein Huhn gesprengt werden kann, da ihr Preis für mich und andere am Werktag zu hoch ist.«

In punkto kulinarischer und hygienischer Standards mochten die Wirte des Münchner Umlands damals noch den Bedürfnissen ihrer neuen Klientel hinterhergehinkt zu haben – in einer Beziehung waren sie aber tatsächlich schnell auf der Höhe und das im wahrsten Sinn des Wortes, denn was die Preise betraf, mussten Gäste in den Schlierseer Wirtshäusern schon in den 1870er Jahren genauso tief in den Geldbeutel greifen wie in Münchner Speiselokalen. Ein Pfund Forelle kostete demnach in beiden Orten damals schon einen Gulden 30 Kreuzer – ungeachtet dessen, dass der Fisch womöglich auf Tellern und Tischdecken serviert wurde, die beide nicht blütenweiß daherkamen.

Wenn im Grün die Wälder prangen,

Und in brünstigem Verlangen

Jede Blütenknospe schwillt,

Wenn der Sommerfahrplan gilt –

flüchtiger als Wind und Welle,

Jagt der Mensch mit Blitzzugsschnelle

Und genießt in »vollen Zügen«

Dunkles Eisenbahnvergnügen.

Eingepfercht wie Heringsfische,

Fährt er in die Sommerfrische

Nur, dass er die Stadt verlasse,

Wär' es auch nur dritter Klasse!

Jedes Alter, jeder Stand –

Alles, Alles muss auf's Land

Mag er draußen schlecht auch wohnen –

Eine Kammer, fünf Personen,

Schlechtes Kuhfleisch, schales Bier

Und noch Wanzen im Quartier!

Doch Bankier und Wechselreiter,

Künstler, Kaufmann und so weiter,

Schreiber, Schneider, Schuster, Dichter,

Bankbeamte, Anwalt, Richter,

Adel, mit und ohne Wappen –

Alle müssen Landluft schnappen.

(Quelle: »In der Sommerfrische« 1889)

Susanne Mittermaier

26/2025