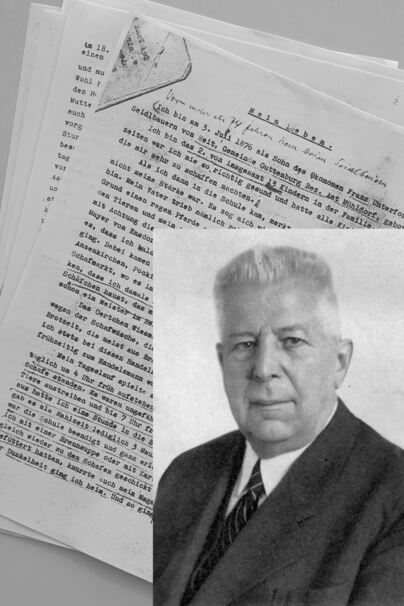

»Mein ganzes Streben galt zuerst den Armen«

Franz Unterforsthuber baute größtes Kaufhaus in der Region auf – Erinnerungen beleuchten Stadtgeschichte

Als Bub hütete er Schafe, als junger Mann ging er auf Wanderschaft. Er war bettelarm und streckte seine Hand aus, ganz unten kam er an, als er drei Tage im Gefängnis saß. Dann aber ging’s bergauf: Er begann als Kaufmann zu arbeiten, errichtete in Traunstein ein Geschäft, das sich dann zum größten Kaufhaus in Südostbayern entwickelte. Er kam zu Ansehen und zu Geld, vergaß aber nicht,wo er herkam. Er teilte mit den Armen und Ärmsten, half ihnen, wo er nur helfen konnte, er engagierte sich in Vereinen und stellte sich als Stadtrat in den Dienst der Gemeinschaft. Und 1956 ernannte ihn die Stadt schließlich zum Ehrenbürger – Franz Unterforsthuber war ein erfolgreicher Geschäftsmann in Traunstein, der viel Gutes unternahmund nachgerade als »Vater der Armen« in die Chronik der Stadt Traunstein einging.

»Mein Leben«: So lautet die Überschrift, die er seiner Autobiografie gab, die er in den 50er Jahren verfasste. Auf diesen elf Seiten, die in den Archiven liegen, berichtet er ausführlich über seine Jahrzehnte in Traunstein.

1908 erstes Geschäft in Traunstein

Geboren am 3. Juni 1876 in Lohen, Gemeinde Kraiburg, Landkreis Mühldorf, kam er nach Jahren der Wanderschaft eines Tages in die Stadt an der Traun. Mit einer Bude, die er am 1. Mai 1903 auf der Auer Dult errichtet hatte, war er als Kaufmann in die Selbstständigkeit gegangen. Spielwaren versuchte er auf gut Glück unters Volk zu bringen. Jahr für Jahr fuhr er zu einer Reihe von Märkten und Messen. »1908 besuchte ich auch den Jahrmarkt in Traunstein. Dabei erkundigte ich mich nach einem Laden. Ich kam auch zum Weinhändler Müller, der nicht abgeneigt schien, mir seinen Laden in der Bahnhofstraße zu geben«, schreibt Unterforsthuber im Rückblick. Und wenig später kam der damals 32-Jährige am Ziel seiner Wünsche an – womit dann auch seine Zeit in Traunstein begann: Am 1. Juli 1908 übernahm er das Geschäft aus den Händen des Weinhändlers Müller und eröffnete den, wie er den Laden nannte, »Volks-Bazar«, Bahnhofstraße 18.

»Die folgenden Jahre waren ein schwerer Konkurrenzkampf für mich, weil man mich nicht hochkommen lassen wollte. Aber mein Fleiß und meine Ausdauer hielten stand.« Nachdem Unterforsthuber in Traunstein Fuß gefasst hatte, ging er anfangs noch weiter auf Märkte und Messen. Doch seine Frau – am 11. August 1900 hatte er Mathilde Feichtinger aus Anzenkirchen in München geheiratet – stand lieber im Laden, er musste allein in die Ferne ziehen, nach München, Augsburg, Nördlingen und Passau. »Gut erinnere ich mich noch an den Markt in Schellenberg bei Berchtesgaden, wo ich an einem Tag so viel einnahm als auf der ganzen Münchner Dult.« Und weiter berichtet er: »Es war wirklich eine harte Zeit, weil ich die Waren alle selbst schleppen musste (Löffel, Bestecke, Seife, Fotorahmen, Spiegel usw.) und nur die leichten Waren per Frachtgut sandte, um die Transportkosten zu sparen.« Obwohl er, wie er schreibt, »viel Liebe zur Sache« besaß, verlor er mit der Zeit dann doch die Lust, Märkte und Messen zu besuchen – zu schwer war die Arbeit und immer war er allein unterwegs.

Als der Erste Weltkrieg (1914 bis 1918) ausbrach, musste Franz Unterforsthuber nicht einrücken. »Ich meldete mich aber zum Sanitätsdienst und fand hier reichlich Gelegenheit, dem Vaterland treue Dienste zu tun«, schreibt Unterforsthuber. Er musste sich einem Ausbildungskurs unterziehen, der ihn viel Schweiß kostete. Bereits nach vier Wochen kamen die ersten Verwundeten nach Traunstein. Das Kaufmanns-Erholungsheim verwandelte sich in ein Lazarett – und Unterforsthuber erhielt die Aufgabe, sich um die Transporte der Schwerverwundeten zu kümmern.

Im Juli 1916 schien die Front dann aber auch nach ihm zu verlangen: Er musste zum Reserveregiment nach Memmingen einrücken. »Der Dienst war schwer und ich konnte ihn mit meinen 40 Jahren und meiner körperlich schwachen Konstitution kaum machen.« Hinzu kam das Unglück, dass Unterforsthubers Frau schwer erkrankte. Dank des Einsatzes des rechtskundigen Bürgermeisters Dr. Georg Vonficht erfolgte die Versetzung nach Traunstein. Im Gefangenenlager in der Au nahm Unterforsthuber im Dezember 1916 seinen Dienst auf, die Aufgabe, die ihm zufiel, lautete, die Küche zu verwalten. Damit fiel ihm eine Tätigkeit zu, von der er, wie er schreibt, »keine Ahnung« hatte. »5000 Gefangene (…) zu verpflegen, ist keine Kleinigkeit. Ich war oft am Verzweifeln. Wohl hat man gesagt, dass es der Unterforsthuber leicht habe, weil er in Traunstein sein kann, aber manchmal wäre ich lieber an der Front gewesen als in diesem Lager. Und doch war ich froh, hier sein zu können, um meine kranke Frau zu unterstützen.«

1918 das Hotel Post gekauft

Gegen Ende des Krieges stellte der Noch-Soldat Franz Unterforsthuber die Weichen für die Zeit nach dem großen und langen Sterben auf den Schlachtfeldern Europas. Im Juli 1918 kaufte der damals 42-Jährige das Hotel Post, Stadtplatz 34 – jenes Gebäude also, das seitdem das Kaufhaus Unterforsthuber beherbergt. Unterforsthuber war, wie er schreibt, gezwungen, sich eine neue Unterkunft zu suchen, weil er die alte an der Bahnhofstraße verlor. »Da Herr Weinwirt Müller inzwischen verstorben war, konnte ich den Vertrag nicht mehr erneuern.«

Der Erste Weltkrieg ging im November 1918 zu Ende – und die Tumulte, die allerorten ausbrachen, machten auch vor dem Gebäude nicht halt, das Franz Unterforsthuber neuerdings sein Eigen nannte. »Als nun die Revolution hereinbrach, ging es in meinem Hause drunter und drüber. Es quartierten sich bei mir der Soldatenrat, die Reichswehr, die rote und die weiße Garde ein. Sogar als Lazarett musste mein Haus dienen (…). Hier sah es aus wie in einem Kriegslager. Gewehre und Maschinengewehre lagen umher.« Dann aber beruhigte sich die Lage wieder, das Kommen und Gehen nahm ein Ende – und Franz Unterforsthuber konnte an einen Umbau des Hauses und einen Ausbau des Geschäftes gehen. Am 1. Oktober 1921 erfolgte die Eröffnung, all die Mühe hatte sich, wie sich zeigte, gelohnt. »Das Geschäft ging gut und hatte einen raschen Aufschwung zu verzeichnen, bis 1923 die Inflation kam und alles mühsam Aufgebaute an Geld und Waren wieder vernichtete. Ich musste bis zu 80 Prozent Geld aufnehmen und stand nahe dem Ruin.« Und weiter schreibt er: »Glücklicherweise dauerte dieser Zustand nur ein halbes Jahr.« Doch von eitel Sonnenschein konnte dennoch keine Rede sein, im Gegenteil. Nach der Inflation traten, wie Unterforsthuber sich erinnert, »viele Feinde« auf, die das Geschäftsleben derart hemmten, dass die Existenz stets bedroht war. »Einer dieser Feinde war Witt in Weiden.«

Das Kreuz um die Gnadenkapelle getragen

In seiner heiklen Lage unternahm Unterforsthuber 1925 eine Pilgerreise nach Rom. Doch die Not verringerte sich nicht, sie nahm vielmehr noch einmal zu. Zu Beginn der 30er Jahre musste Unterforsthuber mit seinem Kaufhaus einen Niedergang erleben, der seinesgleichen suchte – der Untergang drohte. »Ich tat alles, um das Schlimmste abzuwenden. So fuhr ich auch nach Altötting und trug das schwere Kreuz kniend dreimal um die Gnadenkapelle herum.« Die Geschäfte gingen dann wieder besser, mit Gottes Hilfe gelang, wie Unterforsthuber ausführt, der langsame Aufstieg.

1933 begann dann die NS-Zeit. »Es waren Jahre der schwersten Prüfungen. Ich konnte nicht abseits stehen, musste meinen klaren Kopf behalten und das habe ich Gott sei Dank getan. Besonders habe ich danach getrachtet, dass meine Belegschaft nicht aktiv dem Regime verfiel.«

Im Zweiten Weltkrieg (1939 bis 1945) gingen die Türen im Haus Unterforsthuber auf: Hilfesuchende fanden Zuflucht. Als die Bomben auf die großen Städte im Rheinland fielen, setzte eine, wie Unterforsthuber zurückblickt, Völkerwanderung nach Bayern ein, – auch in Traunstein trafen Flüchtende ein. Unterforsthuber half und gewährte Unterkunft und Hilfe. »Die Menschen, hungernd und frierend, kamen zu mir. Auch mein Schwiegersohn, Herr Kalkbrenner, wurde von den Bomben heimgesucht. Ich nahm ihn und seine vierköpfige Familie vier Jahre lang in meinem Hause auf. Mein Büro war dauernd von Hilfesuchenden belagert.«

Im Bunde mit seiner, wie er schreibt, »treuen Frau Linner« versorgte er die Mittellosen. Um die dringend benötigen Waren zu holen, fuhr sie nach Sachsen und er nach Württemberg. Auch andere Ziele – etwa Klagenfurt und Wien, Bremen, Hamburg und Berlin – steuerten sie in der Folgezeit an. Im Februar 1944 fuhr Franz Unterforsthuber trotz schwerer Grippe nach Köln, auch von Bombern ließ er sich nicht, wie er schreibt, von seiner Pflicht abhalten, den Hilfesuchenden zu helfen.

»Tummelplatz aller Nationen und Farben«

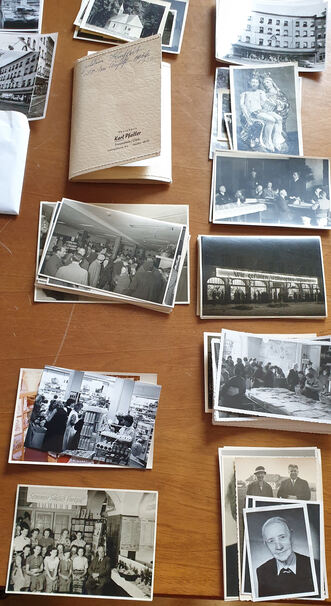

»Im Mai 1945 war der Krieg zu Ende und Traunstein glich einem Tummelplatz aller Nationen und Farben.« Und weiter berichtet Unterforsthuber: »Es begann ein Wäsche- und Kofferverkauf, wie ich ihn in meinem Leben nie sah. Frau Linner und ich verteilten die Wäsche und man war sich seines Lebens nie sicher. Ende 1945 war nichts mehr zu bekommen.« Unterforsthuber und seine treue Helferin begaben sich abermals immer wieder auf die Reise, in der ganzen amerikanischen Besatzungszone waren sie unterwegs, auch in Thüringen. Doch die Suche gestaltete sich mehr als nur wenig schwierig. 1946, 1947 und 1948 bekamen die beiden Suchenden »überhaupt nichts mehr«. Und Unterforsthuber erzählt: »Ich war dauernd mit einem Drei-Tonne- und Fünf-Tonne-Lastwagen unterwegs und graste sämtliche Fabriken und Grossisten ab, um gegen Gegenleistungen einkaufen zu können.« So fuhr er desÖfteren mit zehn bis zwölf Kubikmetern Holz nach Michelau- Neuensorg, um seine Waren nach Traunstein zu holen. Diese unangenehme Zeit – dann auch in der Spitze mit der Herausforderung, dass das Geld in Zeiten der Inflation nichts mehr wert war – dauerte bis 1948. Besserung trat erst mit und nach der Währungsreform ein.

Die Versorgungslage verbesserte sich wieder, immer weniger Engpässe waren zu überwinden – und im Kaufhaus am Stadtplatz atmete man wieder auf. »Gott sei Dank hat auch diese Zeit ein Ende gefunden«, schreibt Unterforsthuber. Für ihn und Frau Linner hörte das »Zigeunerleben« auf, das sie gezwungen hatte, von Haus zu Haus zu gehen, nur umein Quartier zu erhalten. Der Geschäftsbetrieb im Kaufhaus normalisierte sich – über Jahre und Jahrzehnte.

Gabenverteilung im November und Dezember

Franz Unterforsthuber war nicht nur ein erfolgreicher Geschäftsmann, der das damals größte Kaufhaus weit und breit leitete, er war auch ein engagierter Bürger, der sich in vielfacher Weise ins Vereinsleben einbrachte und sich auch in die Stadtpolitik einklinkte. So war er von 1917 bis 1929 Vorsitzender des Caritasvereins Traunstein. Und in dieser Position setzte er sich dafür ein, die Not der Armen zu lindern. »Durch Mitgliedsbeiträge und Theaterveranstaltungen (…) wurde die Caritas entscheidend finanziert. Die Gabenverteilung im November und Dezember jeden Jahres konnte an 500 alten Leuten und 500 Kindern vorgenommen werden. Als Mitarbeiter konnte ich bis zu 12 Damen und 12 Herren zählen.« Und er betont: »Es war eine schöne, glückliche Zeit, für das Wohl undWeheder Armen sorgen zu können.«

Dem Kneippverein hatte sich Franz Unterforsthuber bereits 1902 verschrieben, als er sich mit Hilfe der Anwendungen von einem schweren Lungenleiden erholte. Hofrat Dr. Wolf leitete seinerzeit das Kurhaus in Traunstein, wie Unterforsthuber erzählt, ganz im Sinne Kneipps. »Ich setzte meine ganzen Kräfte für diese gemeinnützige Einrichtung ein und wir bekamen Fremde aus aller Herren Länder.« 1923 übernahm dann Franz Unterforsthuber das Amt des Vorsitzenden im Kneippverein. »Erfreulich war die große Besucherzahl.« In Traunstein seien Gäste aus München und Augsburg eingetroffen, ebenso aus Füssen und Landsberg. »Nun hatten wir damals schwere Kämpfe mit den Ärzten durchzustehen, die dann auch zu meinem Rücktritt führten« – damals in der Zeit, vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs.

Das Amt eines Stadtrats bekleidete Franz Unterforsthuber von 1924 bis 1929. Er war Gasverwalter, Armenpflegschaftsrat und Finanzausschussmitglied. »Ich darf wohl feststellen, dass ich im Interesse der Bevölkerung und zu deren Wohle meine Pflicht erfüllt habe.« Als Vorstand der Arbeitsgemeinschaft des Bayerischen Einzelhandels habe er sich, wie er weiter ausführt, für die Belange der Geschäftsleute in Traunstein eingesetzt. Als Stadtrat habe er sich bemüht, die Hallerwiese mit dem Stadel für die Stadt zu erwerben. Es sei ein »harter Kampf« gewesen, doch am Ende habe der Stadtrat den Kauf schließlich einstimmig beschlossen.

»Ich habe viel gebetet und viel geerntet«

»Besonders freut es mich,wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, dass mein ganzes Streben zuerst den Armen galt«, schreibt Franz Unterforsthuber. »Dafür sei in erster Linie dem lieben Herrgott, dem lieben Heiland und der lieben Muttergottes gedankt. Ich habe viel gebetet und viel geerntet.«

Franz Unterforsthuber starb am 29. Dezember 1961 in Traunstein.

Gernot Pültz

34/2022