Krippen und Weihnachtsgeschichte zum Erleben

Sehenswerte Ausstellung im Diözesanmuseum in Freising – Krippenbaukunst aus mehreren Jahrhunderten

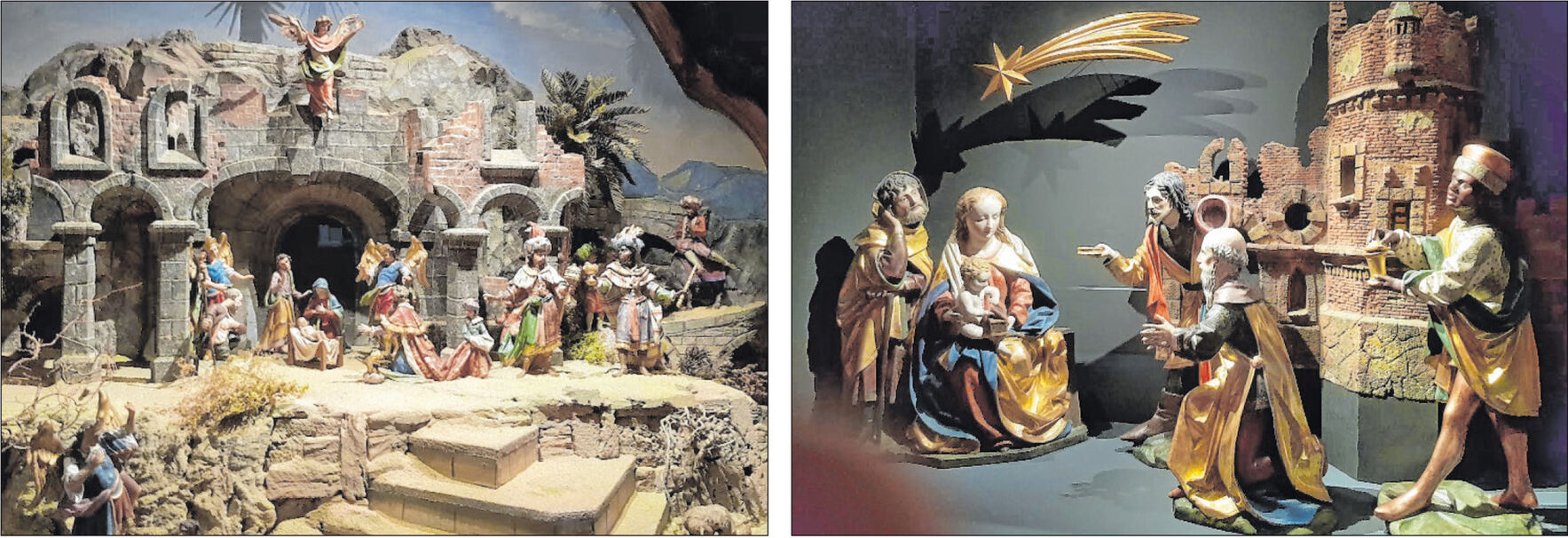

Krippen zur Advents- und Weihnachtszeit gehören seit Jahrhunderten zum beliebtesten Brauchtum in Altbayern und Österreich und darüber fast überall in der katholischen Welt. Meistens zeigen sie Maria und Josef mit dem neugeborenen Kind in einem Stall oder in einer phantasievollen orientalischen Szenerie und zumindest in den Tagen um Heilig-Drei-König ergänzt um die drei Könige/Weisen aus dem Morgenland mit Pferd, Kamel und Elefant und oft auch prachtvollem Gefolge. Eine sehenswerte Sammlung zur Kultur der Krippen in Altbayern und in Nachbarregionen präsentiert seit 26. November bis zum »Lichtmesstag« am 2. Februar die Krippen-Ausstellung im Diözesanmuseum in Freising.

Weitgehend inVergessenheit geraten sind weitere Stationen aus der Weihnachtsgeschichte oder aus den Evangelien ganz allgemein, die in vergangenen Jahrhunderten fest zum Krippen-Programm im Jahreslauf gehörten, umdie Heilsgeschichte einem breiten Publikum nahezubringen, etwa die Herbergsuche, die Hochzeit zu Kanaan oder die Flucht nach Ägypten.

Wie zeitlos und dramatisch aktuell gerade diese Szenerie ist, das zeigt in Freising die Flucht der heiligen Familie in einer Münchner Krippe aus dem 19. Jahrhundert, um dem Kindermord in Bethlehem zu entkommen, geschnitzt aus Holz, gefasst und mit Textilkleidung ausgestattet.

Die reiche Vielfalt an wilden Tieren in der Szenerie rings um die Heilige Familie soll die Gefahren verdeutlichen, der sie auf der beschwerlichen Flucht nach Ägypten ausgesetzt sind. Und die Parallele zur Gegenwart: Kinder und Erwachsene sterben in Palästina, ob sie nun jüdischen, muslimischen oder christlichen Familien angehören.

Immer dabei ist in Münchner Krippen aus jener Zeit mit dieser Szene das Fabeltier Succurath, das seine Jungen auf dem Rücken trägt,umsie so vor Raubtieren zu schützen. Wie dieses mystische Fabeltier es in die Krippenlandschaften schaffte, ist nicht ganz geklärt. Immerhin war es in der Erstausgabe von Brehms Tierleben (1864 bis 1869) enthalten. Die Darstellung des in der Wissenschaft nicht erfassten Tieres basiert auf frühen Schilderungen von Reisenden in die neue Welt, die es dort in den ersten Jahrzehnten nach der Entdeckung Amerikas gesehen haben wollen.

Die ersten Bilder der Geburt Jesu entstehen bereits im späten 2. Jahrhundert. Sie zeigen die Geburt des Gottessohnes mit der Anbetung der Magier, später als »Heilige Drei Könige« interpretiert, um zu veranschaulichen, dass in Jesus Christus der Messias in die Welt gekommen ist. Ab dem 4. Jahrhundert gibt es weitere theologisch motivierte Bildthemen, um die Theologie der Menschwerdung Gottes biblisch zu fundieren: Ochs und Esel kommen zur Darstellung des göttlichen Kindes in der Krippe, ganz im Sinne der Prophezeiung des Jesaia im Alten Testament: »Der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn« (Jes 1,3).

Das Weihnachtsfest wurde erst im 4. Jahrhundert auf den 25. Dezember so festgelegt. Die Wintersonnenwende war der Festtag des heidnischen Sonnengottes »sol invictus«. Er wurde am kürzestenTag des Jahres gefeiert. Älter ist das Fest der Erscheinung des Herrn (Epiphanie) am 6. Januar, an dem die Offenbarung Jesu als der ersehnte Messias gefeiert wurde. Allerdings bestand die Vorstellung von den drei Königen nicht von Anfang an, sondern entwickelte sich erst im Laufe der Zeit.

Das Matthäus Evangelium berichtet nur sehr vage von »Weisen aus dem Osten«; die dem Stern nach Bethlehem gefolgt seien, »um dem neuen König zu huldigen«. Ihre Dreiheit wird aus den drei Geschenken Gold, Weihrauch und Myrrhe abgeleitet. Bereits an der Wende vom 2. ins 3. Jahrhundert wird auf sie der Psalm 72 des Alten Testamentes bezogen: »Alle Könige müssen ihm huldigen, alle Völker ihm dienen« (PS72,10). Aus den ursprünglichen Weisen werden so die Könige. Die Namen Caspar, Melchior und Balthasar werden erst aus dem 6. Jahrhundert überliefert, ebenso wie die Charakterisierung der drei Lebensalter des Menschen.

Im 15. Jahrhundert entsteht eine neue Interpretation der drei Könige: Sie verkörpern die drei damals bekannten Erdteile Europa, Asien und Afrika. Stellvertretend für die gesamte Menschheit kommen sie nach Bethlehem.

Die Tradition der Krippen-Darstellung geht der Überlieferung nach auf den heiligen Franz von Assisi zurück, der im 13. Jahrhundert das Geschehen in Italien mit lebenden Tieren, mit Ochs und Esel in einer Kirche, dargestellt haben soll. »Die Krippenkultur im heutigen Sinn«, so hält die sehenswerte Ausstellung im Diözesanmuseum in Freising fest, »entsteht in nachreformatorischer Zeit. Vor allem die Jesuiten nutzen die Krippe als Mittel der Glaubensvermittlung; sie ist ab Mitte des 16. Jahrhunderts in vielen Ordenskirchen nachweisbar.«

Und: »Auch der Adel begeisterte sich früh für das neue geistliche Figurentheater: Bereits für die 1570-er Jahre ist eine Krippe am Münchner Hof dokumentiert. Die Entwicklung der Krippe verlief somit parallel zu jener des Barocktheaters, von dem sie viele dramaturgische und ästhetische Grundprinzipien adaptierte: Die reich gestalteten Kulissen, sorgfältige Positionierung und Inszenierungen, prächtige Kostüme, Geschichte optische Illusionen und Beleuchtungseffekte.«

Als Höhepunkte dieser barocken Krippenkunst gelten die großen neapolitanischen Krippen, wie sie sich im Bayerischen Nationalmuseum in München bewundern lassen. Dem Höhepunkt im Barock folgt ein Niedergang der Kultur um die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert. Im Reich der Habsburger wurden Krippen im öffentlichen Raum mit den Kirchenreformen von Kaiser Joseph II. verboten. Bayern folgte in der Säkularisation in den Jahren 1803/04 mit einem Krippenverbot, das schließlich der liebgewordenen Tradition absolut nicht den Garaus bereitete, sondern sie in den häuslichen Bereich verlagerte und hier zu einem beliebten Brauchtum werden ließ, das heute noch in vielen Familien gepflegt wird.

Anlässlich einer großen Krippen-Ausstellung im Alten Pfarrhof in Winhöring im oberbayerischen Landkreis Altötting bekannte ein Schreinermeister, seit über 60 Jahren leidenschaftlicher Krippenbauer und -sammler, dass er zu dieser Kunst gefunden habe, vermutlich, weil er als Kind keine Modelleisenbahn hatte und sich deshalb mit einer stets ergänzten und umgestalteten Krippe zur Weihnachtszeit seine eigene kleine Welt erschuf.

In dieser Ausstellung vor einigen Jahren wagte er auch, das übliche Terrain der Darstellung einer romantisch-verklärten, bayerischen Bauernlandschaft zu verlassen und wählte als Szenerie ein gestrandetes Flüchtlingsboot, um den Bogen zur Gegenwart zu spannen. Auch Maria und Josef werden in der Herbergssuche von Wohlhabenden ihrer Zeit abgewiesen, erfahren keine Hilfe und finden nur in ärmlichster Umgebung eines verfallenen Stalles neben Schafen, Ochs und Esel Schutz und Unterkunft. Im frühesten 19. Jahrhundert war diese Botschaft in Bayern revolutionär: Jesus kommt zu den Ärmsten der damaligen Gesellschaft, nicht zu den Edlen und Reichen oder zu den Großbauern.

Wie auch immer: »Der Sinn der Krippe ist bis heute, die Weihnachtsgeschichte zu inszenieren«, hält die aktuelle Ausstellung in Freising fest: »Das Drehbuch liefert vor allem das biblische Kindheitsevangelium nach Lukas, das Figurenrepertoire und die Kulissen geben die dramaturgische Linie vor, der Krippenbauer fungiert gleichsam als Regisseur und erweckt sie zum Leben… Die Weihnachtskrippe entfaltet bis heute ihre Wirkung auf das Publikum: Sie will die Menschen teilhaben lassen an der wunderbaren Geburt Jesu. Wie das Hirtenvolk von Bethlehem sollen auch wir uns auf den Weg machen, um die Botschaft der Engel von Frieden und der Versöhnung zu empfangen.

Ernst Deubelli

48/2024