Kreuzwege für den Hausgebrauch

Rätsellösen bei der Rebus-Kreuzweg-Andacht war ein Spaß für die ganze Familie

So ernst die Christen seit jeher den Kreuzweg Christi als geistliche Meditation in der Karwoche nahmen, so spaßig könnte es gewesen sein, einen Rebus-Kreuzweg zu gehen, bei dem Rätsel zu lösen waren.

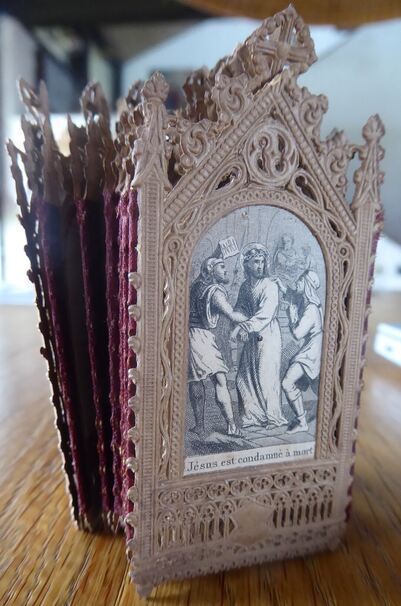

»Den nehmen S' mit, dann sparen S' Ihnen den Kreuzweg von Heiligenstatt nach Öding!« Der Rat des Fieranten auf dem Flohmarkt von Neuötting wurde bei nächster Gelegenheit befolgt. Den 14-teiligen Leporello-Kreuzweg, ein veritables neugotisches, maschinell hergestelltes Stanz-Wunderwerk, das in jeden Hosensack, in jede Westentasche passte, nahm man für eine Mark gern mit nach Hause, um ohne große Anstrengung einer – damals noch für gültig erachteten – Christenpflicht in der Karwoche zu genügen: den Kreuzweg zu beten. Von der I. bis zur XIV. Station. Erst bei genauem Hinsehen fiel auf, dass der originelle Flohmarkt-Fund mit seinen schönen Stahlstich-Bildern von der Verurteilung Jesu zum Tod bis zu seiner Grablegung aus Frankreich stammte. Auf der Rückseite jedes Teils mit obligatem Kreuz an der Spitze sind Kurzgebete abgedruckt, die beim »Stopp« an der jeweiligen Haltestelle des Leidenswegs Christi zu verrichten waren.

»Andachtübung des heiligen Kreuzweges«

Des Französischen nicht so mächtig, dass der Inhalt der Gebetstexte ohne weiteres verständlich war, zog man – auf Anraten einer frommen Seele – Anton Passys dickes »Leseund Gebetbuch für Jungfrauen« aus einer Zeit zu Rate, als solche Bücher noch mit Gulden bezahlt wurden. Da geht es von Seite 485 bis 493 um eine »Andachtsübung des heiligen Kreuzweges«. Jede beginnt mit der Bekundung »Wir beten Dich an, o Jesus! Und preisen Dich! Denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöset« und endet mit dem auferlegten Schlussteil: »Vater unser, Gegrüßet seist du, Maria und Ehre sei dem Vater u.s.w.« Dazwischen steht, was zu meditieren und zu bitten war. Eines der kürzesten Bittgebete ist bei der »sechsten Station« zu verrichten: »O Jesus, verleihe mir die Gnade, meine Seele von allen Flecken zu reinigen, drücke Dein heiliges Leiden tief in meinen Geist und in mein Herz ein!« In gewisser Weise ähnelt die gerade mal daumenbreite, sieben Zeilen lange Bitte auf dem französischen Taschen-Kreuzweg: »Jésus, placez entre moi et les tentations l'image de vos traits divins meurtris pour mes péchés.«

Aus Passys Anleitungen geht hervor, dass die »Andachtsübung des Kreuzweges« nicht eine Wallfahrt nach Jerusalem voraussetzt, auch keine solche nach Rom, wo die Päpste sie mit Ablässen belohnten. Diese hatten, so Passy, »endlich sogar gnädigst bewilliget, dass jene Personen, welche, wenn sie in jene bestimmten Kirchen zu kommen gehindert sind, für sich allein in ihrer Wohnung diese Andachtsübung verrichten« könnten. Auferlegt wurde aber, jede Andachtsübung mit folgender Reue-Erweckung zu beginnen:

»MeinGott! Mein Erlöser! Du siehst mich hier vor Deinen Füßen. Ich bereue von ganzem Herzen alle meine begangenen Sünden, weil ich dadurch Dich, das höchste und unendlich liebenswürdigste Gut, beleidiget habe. Ich will lieber sterben, als Dich je wieder beleidigen.«

Kreuzwege in den eigenen vier Wänden

Zur Belebung der recht weit in die Volksfrömmigkeits-Geschichte zurückreichenden, häuslichen Kreuzweg-Andachten ging es vor zwei Jahren dem Franziskanerpater Hans-Georg Löffler von St. Anna im Münchner Lehel. Er ließ den seine Pfarrkirche schmückenden, 14-teiligen Kreuzweg des Malers Martin von Feuerstein von Wolfgang Stadler fotografieren, um das mehrteilige Kunstwerk auf einem Folder jedem Gläubigen mit nach Hause zu geben. Vielleicht dachte Löffler vor allem an Kranke und Gebrechliche, denen ein Kirchenbesuch verwehrt ist. Martin von Feuersteins 1898 geschaffene, ruhige, auf wenige Figuren reduzierte Elemente des Nazarenischen und des Jugendstils mischende Darstellung mit dem weiß gewandeten Leidensmann im Zentrum ist – für den persönlichen Gebrauch – auch als Buch zugänglich: »Kreuzweg-Andachten in St. Josef Neu-Isenburg« (2022).

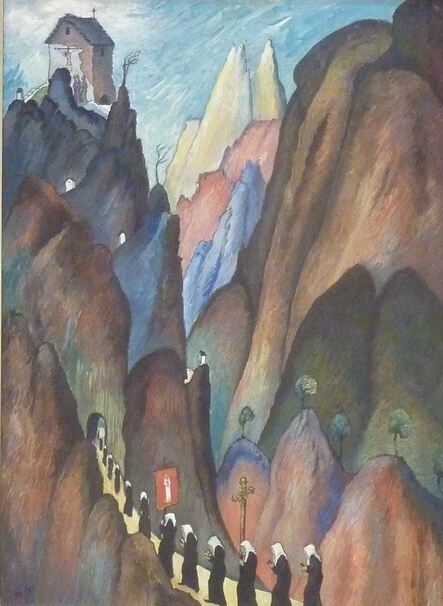

Ebenso hochwertig, wie eigenständig ist ein für jedermann als Kunstdruck erhältliches Gemälde in Temperamalerei der russischen »Blaue Reiter«-Künstlerin Marianne von Werefkin von 1926/27: »Kreuzweg II«, das von Ascona, wo das Bild beheimatet ist, für eine Ausstellung des Münchner Lenbachhauses entliehen wurde. Werefkins »Kreuzweg II« weicht von den üblichen Darstellungen mit entweder 14, 15 oder 16 Stationen völlig ab. Das in eine phantastische Tessiner Gebirgslandschaft verlegte Geschehen des bei Werefkin in Serpentinen verlaufenden Leidenswegs auf den Berg Golgatha gipfelt in einer Bergkapelle mit der gerade noch optisch ausmachbaren XII. Station: Maria und Johannes zu beiden Seiten des Gekreuzigten. In den geordneten Zug der schwarz und weiß gekleideten Nonnen, von denen eine ein Prozessions-Kreuz trägt, kann sich der Betrachtende selbst einreihen.

Schöne Kupferstiche erregten »Affekt«

Ins Jahr 1800 weist ein »Heiliger Kreuzweg Jesu Christi« aus Ried im Innkreis zurück in die Zeit, in der es bald üblich geworden war, sich für billiges Geld gedruckte und illustrierte Kreuzweg-Broschüren zuzulegen, um besonders die Karwoche und auf alle Fälle den »heil. Chorfreytag« würdig zu begehen und das Andenken an Christi Leiden und Sterben hochzuhalten. Es ging, dem Titel des mit feinen Kupferstichen geschmückten Bändchens um die »Heilige Uibung und andächtige Besuchung jenes schmerzhaften Weges, welchen unser Herr und Heiland … mit dem Kreuz beladen von dem Richthaus Pilati bis auf den Berg Calvari verrichtet hat«. Das Ganze war »abgetheilt in 14 Stationen oder Bethort bis zu dem heiligen Grabe«. Wie dieser Kreuzweg besucht werden sollte? Drei Punkte werden genannt: 1. »eine herzliche Reu und Leid über seine Sünden erwecken«, 2. eine »gute Meinung machen, das Leiden Christi…zu betrachten« und 3. »Gott um Gnad und Beistand bitten«.

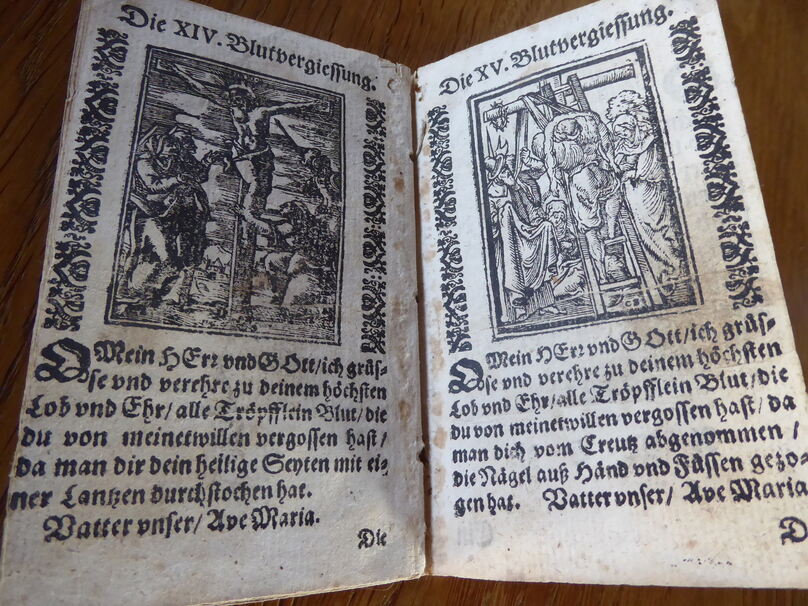

Zu jeder der 14 Stationen gibt es eine »Betrachtung« und einen »Affekt«, also eine leidenschaftliche Gemütserregung, in die der Meditations- Akt mündete. Der »Affekt« zur letzten Station »Der heilige Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt« ist im Foto festgehalten. Er steht auf der vorletzten Seite der Broschüre und lässt unmittelbar den Schluss-Akt, die »Litaney von dem bittern Leiden und Sterben JESU«, folgen, »welche unter dem heil. Kreuzweg kann gesungen werden«. Fast ein Jahrhundert früher erschien in München »bey Johann Lucas Straub« das Büchlein »Rosenkrantz Vom HH. Blut« mit einer Kupfer-Vignette des der Verhöhnung preisgegebenen Christus in der Rast. Dieser Kreuzweg stellt eine Seltenheit dar, da er jede der 15 Stationen unter dem Aspekt des von Jesus »vergossenen allerkostbarlichsten Bluts« betrachten lässt. Die Station heißt denn auch lapidar »Blutvergiessung«. Der letzten schließt sich eine »Auffopfferung« an: »Mein HERR und GOTT / ich opffere dir auff dises Kräntzlein / zu deinem höchsten Lob und Ehr / zu höchst=schuldiger Danckbarkeit / umb dein rosenfarbes Blut / welches duumbunsert willen vergossen hast. Ich bitte dich / du wöllest mich und alle Christglaubige Menschen dessen lassen geniessen / jetzt / und an unserem letzten End / Amen«. 15 Jahre lang – entsprechend den 15 »Blutvergiessungen« – waren ebenso viele »Vatter unser und so vil Ave Maria« zu beten. »Und so fern diser Mensch mit keiner Todtsünd beladen seye, werde ihme GOTT nachfolgende fünff Gnaden gewähren«, die dann lang und breit dargestellt werden.

Zwei alte Kreuzwege mit speziellem Kick

Ein aus einer Kapelle in Oberösterreich stammender, in zwei unbehandelte Fichtenholzrahmen hinter Glas gelegter, spätbarocker Kreuzweg, der aus 16 handkolorierten Kupferstichen besteht, erweckt das Interesse jedes Sammlers religiöser Druckgrafik. Dicht gedrängt steht Station-Bild neben Station-Bild. Die beiden letzten geben, auch inhaltlich, der seltenen Form dieses jetzt als »Haus-Kreuzweg« benutzten Stückes den Kick: Das vorletzte Bild (15. Station) zeigt Christus als Guten Hirten mit dem Osterlamm auf den Schultern, das letzte (16. Station) Sankt Helena, Kaiser Konstantins Mutter, die der Legende nach das Kreuz Christi auffand.

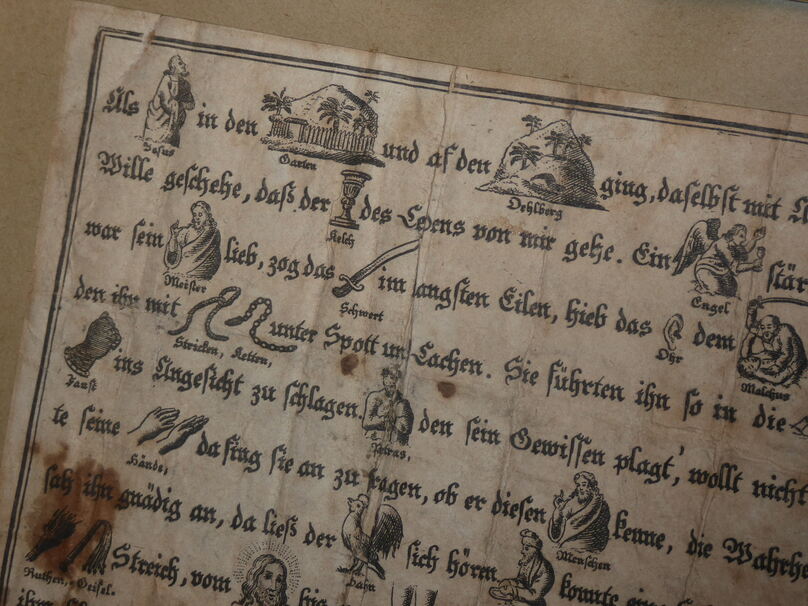

Der bedeutende Münchner Volkskundler Lenz Kriss-Rettenbeck wies in dem famosen Buch »Bilder und Zeichen religiösen Volksglaubens« (1965/1971) auf Kreuzwege »für den persönlichen, häuslichen Andachtsraum« hin, »die nach spätmittelalterlicher Tradition die Passion in einem Bild- und Bewegungsraum geschehen ließen.« Angeblich waren »Passionserzählungen beliebt, die nach Art von Rebusbildern auf ein Blatt gedruckt, gezeichnet und geschrieben waren …« (S. 59) Der Betrachter musste sich da – einem Erstleser gleich – den aus Wörtern mit dazwischen gesetzten Bildern bestehenden Text selbst zusammenreimen. So einen Kreuzweg zu gehen (sprich: zu entschlüsseln), legte nahe, die Kinder einzubeziehen. Mit ihnen machte die Kreuzweg-Andacht gewiss großen Spaß.

Hans Gärtner

13/2023