Kirchliche Zeugnisse der Ortsgeschichte von Chieming

In einer Urkunde wird mit kaiserlichem Siegel die Existenz von Chieming dokumentiert

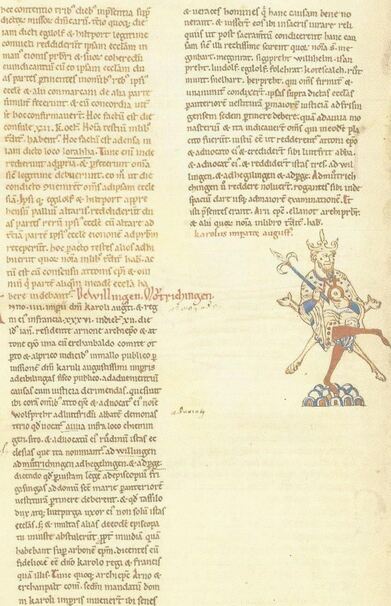

Nach der Tolerierung des Christentums als Religion im römischen Reich durch Kaiser Konstantin (der Große) 313 nach Christus dauerte es noch über vier Jahrhunderte bis zur Festlegung der Kirchenorganisation im Stammesherzogtum Bayern und bis zum Bau der ersten Kirchen, deren Bistumszuordnung oft umstritten war. Lange vor dem ersten Kirchenbau in Chieming wird bei einem von Kaiser Karl (der Große) im Januar 804 veranlassten Gerichtstag bei Aibling ein Streit über unrechtmäßig vom Salzburger Bistum Chiemsee dem Freisinger Bistum entzogene drei Kirchen durch ein Schiedsgericht beigelegt. In dieser Urkunde wird mit kaiserlichem Siegel die Existenz von Chieming dokumentiert.

In der Geschichte von Chieming nimmt die Kirche einen breiten Raum ein. Seit dem ersten Kirchenbau in Chieming vor über 1000 Jahren sind kirchliche Zeugnisse der Ortsgeschichte überwiegend in Schriftform auf Papier, auch aber auf Bildern und Fotos, auf Steinen und als Flurdenkmäler entstanden. Um 959 wurde vermutlich auf römischen Fundamenten an der Markstatt die hölzerne Peterskirche errichtet, die nach dem Bau der Kirche Mariä Himmelfahrt im 13. Jahrhundert als Filialkirche genutzt und 1558 wegen Baufälligkeit abgebrochen wurde. Die Pfarrei Chieming wird urkundlich erstmals bei der Erbschaftsverteilung der Markgräfin Mathilde von Istrien und Marquartstein (Ehefrau von Engelbert II., circa 1124 bis 1173) im Jahre 1165 erwähnt. Darin wurde der Peterskirche Grundeigentum eingeräumt und dieKirche Mariä Himmelfahrt am heutigen Standort verbrieft. Mathilde von Istrien vermachte der Kirche auch eine Behausung für den Pfarrer nahe der Kirche. Ein Priester wird urkundlich erstmals 1211 genannt, als Erzbischof Eberhard II. von Salzburg (1170 bis 1246) einen Streit schlichtete zwischen den Kanonikern des heiligen Sebastian zu Chiemsee und dem Pfarrer Heinrich zu Chieming wegen des Rechtsanspruchs auf die Kapelle zu Hart. Neben der Pfarrkirche wurde um 1564 auf dem Pfarrfriedhof die spätgotische Michaelskirche gebaut als Grablege für den Hofmarksherrn Anton Rehlinger und seine Nachfolger. Auf dem ehemaligen Pestfriedhof in Stöttham entstand die Kirche St. Johann, in Ising zunächst nur eine Kapelle.

Viele Einzelheiten zur Ortsgeschichte, vor allem Rechtssachen, sind den Urkunden der vier Chiemseeklöster Frauenchiemsee, Herrenchiemsee, Seeon und Baumburg zu entnehmen. Frömmigkeit, Brauchtum und das Wort des Pfarrers bestimmten weitgehend das Leben in der Kirchengemeinde. Das änderte sich 1464, als durch eine Verwaltungsreform unter Herzog Ludwig (der Reiche) Obmannschaften als kleinste Verwaltungseinheit im ländlichen Raum gebildet wurden, die sich meistens an Pfarrbezirke anlehnten und Grundlage für Steuern, Fuhr- und Spanndienste und im Kriegsfall für militärische Dienstleistungen waren. 1488 erfolgte die Einführung der Wehrpflicht, die auch für den »gemeinen Mann bäuerlicher Herkunft« galt. Es wurden Musterungsbücher eingeführt, die sich auf die Angaben der Kirche stützten. Zunächst wurden nicht alle Männer erfasst, sondern in der Regel nur der 30., 20., 10. oder 5. Mann. 1513 hatten in Chieming sechs ausgewählte Männer anzutreten. Personenbezogene Informationen liefern die ersten Kirchenbücher, die nach einem Erlass vom Konzil in Trient im November 1563 anzulegen waren und mit einem Einwohnermeldeverzeichnis verglichen werden können. Es wurden nicht nur Geburts-, Sterbe-, Tauf- und Hochzeitsdaten, sondern auch andere für die Ortsverwaltung wichtige Daten eingetragen. Pfarrer und Messner waren oft die einzigen Personen im Ort, die des Lesens und Schreibens mächtig waren.

Im Laufe der Zeit entstanden verschiedenartige Kirchenbücher, die Aufschluss über das alltägliche Leben und Ereignisse in Chieming geben. Pfarrer Christoph Vaschang begann 1619 mit der Führung eines Matrikelbuches, in das sämtliche Geburten, Hochzeiten, Sterbefälle und eine Fülle von menschlichen Schicksalen eingetragen wurden. Brautleute mussten in der Kirche dreimal öffentlich verkündet werden. Es kam aber vor, dass es mit der Hochzeit »pressierte«. So fand die Verkündigung auf Grund einer Dispensierung nur zweimal statt. Folgen von außerehelichen Beziehungen und Ehebrüchen sind mit den Namen der Gebärenden vermerkt. Die Einträge wurden manchmal ergänzt durch Anmerkungen, wie »außerehelich gezeugt« oder der Pfarrer machte am Rand die Bemerkung »nota bene«, um hervorzuheben, dass das Kind unehelich ist.

Zum frommen Brauch gehörten Wallfahrten und Bittgänge, deren Ablauf in einem Programm festgelegt war. Die Mirakelbücher der Wallfahrtskirchen Maria Eck und Tuntenhausen sind eine Fundgrube von Begebenheiten und Schicksalen. Die Leute verlobten und versprachen sich bei besonderen Anlässen gerne der Gottesmutter. Der Unkner zu Stöttham litt 1634 an einer »hüzigen Khranckhait, daß er vermaint er müsse verbrinnen«. Die Mutter Gottes ist ihm erschienen, er hat sich ihr verlobt und ist geheilt worden. »Ursula Feichtlin zu Weidach starb am 2. 1. 1752. Wegen verruchter Redeweise erlitt sie einen Schlaganfall.«

In den Rechnungsbüchern der Kirche wurden die Ausgaben für Bauunterhalt, Gottesdienst, den Seelsorger und die von den Zechpröpsten eingenommenen Spenden und Strafgelder sowie Zinserträge aus Grundbesitz der Kirche und Kreditvergabe aufgeführt. Da es keinen Zugang zum Geldmarkt gab, übernahm die Kirche die Rolle als Kreditgeber, nachdem 1548 das Zinsverbot aufgehoben wurde. Nicht unmittelbar für kirchliche Zwecke benötigte Gelder konnten als zweck- und fristgebundene Kredite zu einem Höchstzins von fünf Prozent vergeben werden. Zum Kauf eines Pferdes musste der Pumperschmidt 1710 von der Kirche 30 fl leihen, wobei der Pfarrer vermerkte, dass die Schuld als Pfand auf dem Besitz liege. Ein Bauer aus Kleeham lieh sich 100 fl zur Abfindung seiner Stieftochter aus seiner vormaligen Ehe. Hofbesitzer gerieten nach Missernten oft in finanzielle Nöte, aber auch Handwerker und Händler mussten Kredite aufnehmen, wenn ihre Kunden zahlungsunfähig waren. Der Isinger Kirche brachte die Wallfahrt jährlich stattliche Summen ein, die gegen Zins verliehen wurden. Adelige, Kirchen, Klöster und sogar der bayerische Kurfürst standen auf der Schuldnerliste. Scharwerke wurden als Sachleistungen getrennt geführt. Beim Pfarrhof hatten sechs der acht Grundholden Einsatz zu leisten. Drei von ihnen mussten vier, ein anderer zwei Tage beim Pfarrhof scharwerken.

Kirchenstrafen und Bußen wurden nicht nur für Geistliche in einem Buch vermerkt. Auch für Laien gab es einen umfangreichen Strafenkatalog, der, je nach Schwere des Delikts, die Verweigerung kirchlicher Sakramente, wie Taufe, Trauung, Begräbnis bis zur Exkommunikation vorsah. Es konnten sowohl Kirchenstrafen, als auch eine Absolution nach einer Beichte durch den Pfarrer ausgesprochen werden. Die Sünder sollten für ihr Vergehen büßen und zur Umkehr bewegt werden. Die Bestimmungen hatten den Zweck, der göttlichen Gerechtigkeit Genüge zu leisten, gegebenes Ärgernis aufzuheben und den Sünder gründlich zu bessern. Zur finanziellen Höhe der Strafen gibt es im Kirchenrechnungsbuch keine Angaben. Ein 1631 in der Kirche lauthals geführter Streit zwischen der Kaindlmüllerin und der als bösartig verschrienen Metzgersfrau führte zu einer dicken Strafakte beim Erzbistum in Salzburg. In anderen bekannten Fällen wurden die Beteiligten mit Geldstrafen und einer Buße in Form von Sachleistungen (zum Beispiel Kerzenwachs) belegt. Wegen Schwätzens unter der Predigt und des dadurch gegebenen Ärgernisses wurden ein Bauer von Knesing und ein Knecht von Hart zu je 30 kr oder ein Pfund Wachs belegt.

Wegen unehelicher Schwängerung der M. durch den A. und den hierdurch begangenen Eingriff in die »Gerechtsamen des Erzstiftes« wurde A. durch den Pfarrer um zwei Eimer Most bestraft. Ein Bauer wurde 1612 des Vergehens der Sonntagsarbeit beschuldigt. Da er um Mitternacht, noch vor Beginn des Sonntags, das Heu vor dem einsetzenden Regen schützen wollte, wurde er aber nicht bestraft. Beim Tod vonVater und Sohn durch Säuferwahn im Jahre 1890 wurden, wie auch im Falle eines Selbstmords durch Erhängen, nach Prüfung durch die Kirchenbehörde die kirchlichen Sakramente nicht versagt.

Auf Fotos dokumentiert sind kirchliche Feste wie Kirchweih, Primizfeiern in der Heimatgemeinde, Feiern zum Kriegsende, die mit örtlichen Prozessionen in geschmückten Straßen und Begleitung durch einen Posaunenchor gefeiert wurden. Von Chieming aus und auch von anderen am Chiemsee gelegenen Gemeinden fanden manchmal Prozessionen zum Kloster Frauenchiemsee auf dem Seeweg mit geschmückten Booten und musikalischer Begleitung statt. Da der Nationalsozialismus immer offener sein Ziel verfolgte, die Kirche aus dem gesellschaftlichen Leben zu entfernen, musste der Fronleichnamstag nach einem Reichserlass vom 7. Mai 1940 vom üblichen Donnerstag aus kriegswirtschaftlichenGründen auf den folgenden Sonntag verlegt werden. Das Erzbischöfliche Ordinariat München empfahl in einem Schreiben an die Pfarrämter eine innerkirchliche Feier des Fronleichnamsfestes incl. Prozession. Eine Abweichung von dieser Empfehlung könnte unangenehme Folgen haben.

Nach einer Schulvisitation im November 1940 mussten auf Weisung des Bezirksschulrates Bibelbilder aus dem Alten Testament nach dem Religionsunterricht wieder entfernt werden mit der Begründung, dass Bilder von Juden nicht in eine deutsche Volksschule gehörten. Auch die Kreuze sollten aus den Schulen entfernt und durch »zeitgemäßen Wandschmuck« ersetztwerden. Dieser Erlass wurde Ende August nach Protesten der Bevölkerung wieder zurückgenommen. Die Berichte der Ortspfarrer von Chieming, Hart und Ising am Kriegsende 1945 an das erzbischöfliche Ordinariat vermitteln ein anschauliches Bild von der Situation des militärischen, wirtschaftlichen, geistigen und moralischen Bankrotts.

Steinerne Zeugnisse der Ortsgeschichte sind in der Pfarrkirche zu besichtigen. Das gewölbte Erdgeschoß im Turm birgt neben drei Weihesteinen aus der Römerzeit Grabmäler ehemaliger Hofmarksherren von Neuenchieming. Die rotmarmornen Grabplatten stammen aus der 1822 abgebrochenen Michaelskirche, die links vom Haupteingang der jetzigen Kirche stand und von den Hofmarksherren als Grablege vorgesehen war. Die Kirche diente als Leichenhaus und Ort für die Grabplatten der wohlhabenden Hofmarksherren. Weitere Epitaphe in der Pfarrkirche erinnern an zwei Fischmeister und den Unterwirt.

Votivtafeln unbekannter Maler in der Isinger Kirche und in der Pfarrkirche von Chieming erinnern mit textlicher Erläuterung an Schiffsunglücke von 1762 und 1832 und an den Einfall der französischen Armee im Jahre 1801.

Am 12. Dezember 1800 zog die französische Armee unter den Generälen Moreau (Sieger bei Hohenlinden) und Lecombe durch Chieming. Die Ereignisse schildert sehr detailliert ein 1801 gemalter Augenzeugenbericht auf dem großen Votivbild in der Chieminger Kirche.

Informationen zur Ortsgeschichte liefern auch Kriegerdenkmäler und Bildertafeln gefallener Soldaten, Hof- und Feldkapellen, sowie religiöse Wegkreuze. Weitere Informationen zur Ortsgeschichte von Chieming werden im Heimathaus und bei den wöchentlichen Dorfführungen vermittelt.

Karlheinz Schuster

Literatur und Fotos: Karlheinz Schuster, Chronik von Chieming, 2021.

14/2025