Kinderbuchautor, Moralist und Satiriker

Zum 50. Todestag von Erich Kästner

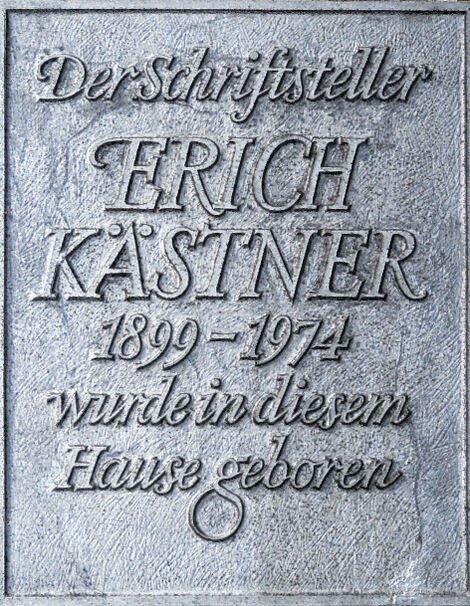

Am 23. Februar 1899 in Dresden geboren und am 29. Juli 1974 in München verstorben, wird Erich Kästner vor allem aus zwei Gründen in Erinnerung bleiben: Als einer der bedeutendsten deutschen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, und als einer der wenigen renommierten Autoren, die nach der Machtergreifung der Nazis Anfang 1933 nicht emigrierten, sondern ausharrten und sich irgendwie mit dem neuen Regime arrangierten. Doch warum blieb er in Berlin? Die Biographen sind sich einig: der Mutter wegen. Wäre Kästner emigriert, sie hätte es nicht überlebt.

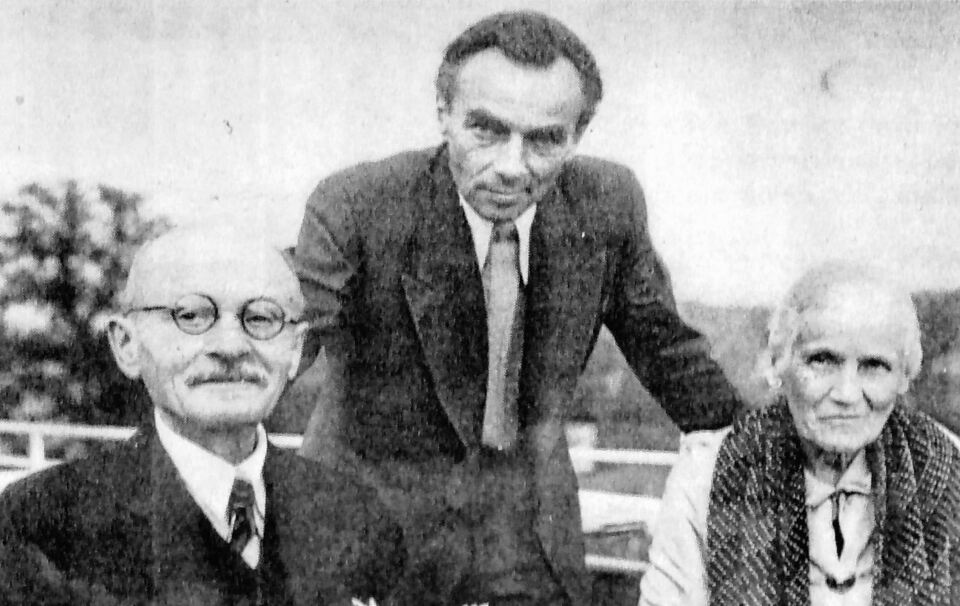

Seine Eltern, die spätere Friseurin Ida Kästner (1871 bis 1951) und ihr Mann, der Sattlermeister Emil Richard Kästner (1867 bis 1957), stammten aus dem Raum Döbeln (Mittelsachsen), waren seit 1892 verheiratet und 1895 aus wirtschaftlichen Gründen in die sächsische Residenzstadt übergesiedelt. Die Ehe verlief nicht gerade glücklich, weswegen Erich Kästners leiblicher Vater höchstwahrscheinlich der Hausarzt der Familie, der 1933 nach Brasilien emigrierte Dr. Emil Israel Zimmermann, war. Wann und wie der Sohn davon erfuhr, ist nicht bekannt.

Stets ein guter Schüler und tatkräftig unterstützt von seiner Mutter, besteht er 1919 am König-Georg-Gymnasium das Abitur, nachdem er zwei Jahre zuvor zwar einberufen, aber nicht mehr zur kämpfenden Truppe abkommandiert wurde. Aus dieser Zeit stammt auch die Herzschwäche, die er den Schikanen eines sadistischen Ausbilders »verdankt«. Nach dem Abitur studiert er in Leipzig unter anderem Germanistik und beginnt, nebenher als Journalist zu arbeiten. Feste Beziehungen zu Frauen lehnt er ab, stattdessen hat er ständig neue Affären bzw. ein Liebesleben wie wildes Kaninchen, wie er in einem Brief an eine Freundin erklärt. Die engste Beziehung hat er ohnehin zum »lieben guten Muttchen« in Dresden, der er fast täglich schreibt und auch seine schmutzige Wäsche schickt.

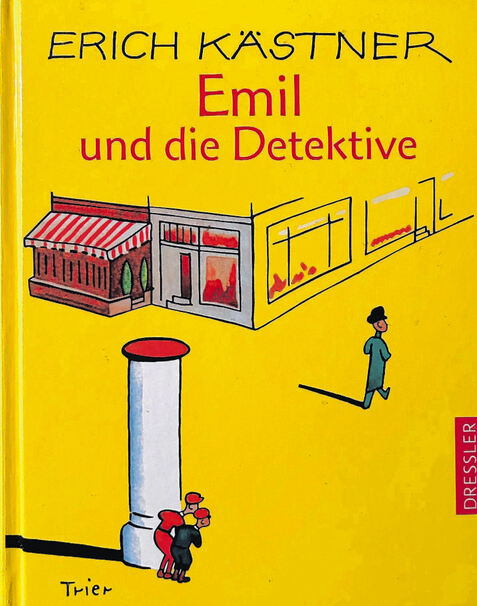

Aufgrund der Veröffentlichung eines erotischen Gedichts wird Kästner 1927 von der »Neuen Leipziger Zeitung« entlassen und zieht nach Berlin. Dort schafft er es in Rekordzeit, Autor für sämtliche wichtige Zeitungen zu werden und veröffentlicht auch erste Gedichtbände, denen ab 1929 die überaus erfolgreichen Kinderromane »Emil und die Detektive«, »Pünktchen und Anton und »Das fliegende Klassenzimmer« folgen. Geschichten, die bis heute nichts von ihrer Anziehungskraft verloren haben und deswegen auch immer wieder neu verfilmt werden.

Als die Nazis an die Macht kommen, werden auch seine Bücher verbrannt. Was ihn aber nicht davon abhält, während der Pogromnacht mit einem Taxi durch die Stadt zu fahren und alles zu beobachten. »Ich stand vor der Universität eingekeilt zwischen Studenten in SA-Uniform, sah unsere Bücher in die zuckenden Flammen fliegen und hörte die schmalzigen Tiraden des kleinen abgefeimten Lügners.«

Doch er bleibt in Deutschland, die ganzen zwölf Jahre lang. Er richtet sich ein, geht Kompromisse ein. Offiziell darf er nicht publizieren, doch unter Pseudonym veröffentlicht er weiter, zum Beispiel den 1938 erschienenen Roman »Der kleine Grenzverkehr«, der zwischen Bad Reichenhall und Salzburg spielt. 1942 darf er sogar das Drehbuch für den mit Riesenaufwand produzierten Münchhausen-Film schreiben. Doch als Hitler davon erfährt, bekommt er einen Tobsuchtsanfall und verhängt nun über Kästner ein endgültiges Schreibverbot.

Nach der Zerstörung seiner Wohnung durch alliierte Bombenangriffe zieht Kästner mit der UFA-Dramaturgin Luiselotte Enderle zusammen, die er bereits in den 1920er Jahren kennengelernt hat. Sie wird später seinen literarischen Nachlass herausgeben, gesäubert von allem, was ein schlechtes Licht auf Erich Kästner werfen könnte. Unter dem Vorwand, an der Produktion eines Films beteiligt zu sein, fliehen die beiden im Frühjahr 1945 aus der umkämpften Hauptstadt nach Mayrhofen im Zillertal, wo sie zur Täuschung mit leeren Filmkassetten in der Kamera »drehen«.

Im Nachkriegs-München, dem damaligen Treffpunkt für Künstler und Schriftsteller, fasst Kästner anschließend schnell Fuß. Er arbeitet als Redakteur, gibt eine Jugendzeitschrift heraus und bleibt auch weiter mit Luiselotte Enderle zusammen, nachdem 1957 eine andere Frau einen Sohn von ihm bekommen hat. Im selben Jahr erscheint auch sein autobiografisches Kinderbuch »Als ich ein kleiner Junge war«. Sein größter Erfolg nach dem Krieg ist jedoch der Roman »Das doppelte Lottchen«. Daneben verfasst er aufklärerische Texte fürs Kabarett, besucht Schulklassen und protestiert gegen die Wiederaufrüstung. Seine letzten Lebensjahre sind geprägt von seinem aufreibenden Privatleben zwischen zwei Frauen in Berlin und München, dazu erkrankt er an Tuberkulose, trinkt und raucht immer mehr und schreibt immer weniger. Am 29. Juli 1974 stirbt er in München an Krebs.

Wolfgang Schweiger

Quellen: mdr (Interview mit Sven Hanuschek), NDR, Deutschlandfunk.

30/2024